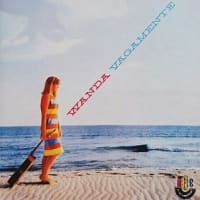

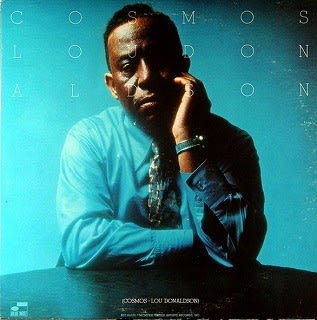

■Cosmos / Lou Donaldson (Blue Note)

とても進歩的なジャズメンのひとりがルー・ドナルドソン!

というのは、例によってサイケおやじの独断と偏見かもしれませんが、しかしビバップ~白人主導のクールジャズや所謂ウエストコーストジャズが全盛だった1950年代前半、逸早くハードバップと称された如何にも黒人らしいファンキーなスタイルを推進し、その盛り上がっていた最中にオルガンやギターを入れたロッキンソウルな快楽ジャズ路線へ転進しての人気獲得は、今も売れているアルバム群やシングルヒット「Alligator Bogaloo」等々に刻まれている事は言わずもがな、さらに進化したクロスオーバーやフュージョンが大流行した1970年代になると、今度は素早く往年の4ビートを基調とした伝統的なスタイルに回帰したのですから、これには変わり身が早くてカメレオンとまで呼ばれる(?)ハービー・ハンコック(p,key) や所謂新伝承派を標榜したウイントン・マルサリス(tp) あたりも脱帽するしかないでしょう。

しかし、ルー・ドナルドソンが世渡りだけで様々なスタイルの演奏をやっていた事は決してないはずで、そのターニングポイントと推測可能なレコードが後付けながらも確認出来ると思えば、1971年に発売された本日ご紹介のLPも、サイケおやじに様々な感情を呼び覚ましてくれる1枚です。

録音は1971年7月16日、メンバーはルー・ドナルドソン(as) 以下、エド・ウィリアムス(tp)、レオン・スペンサー(key)、メルヴィン・スパークス(g)、ジェリー・ジェモット(el-b)、アイドリス・ムハマッド(ds)、レイ・アルマンド(per)、さらにエッセンスと名乗るミルドレッド・ブラウン、ナオミ・トーマス、ロザリン・ブラウンの3人組ボーカルグループ等々がアルバム裏ジャケに記載されておりますが、他にも助っ人の参加があるのかもしれないという疑惑(?)は、アルバムを聴き進めていけば納得されると思います。

A-1 The Caterpillar

覚悟はしていたつもりでも、これは凄まじい嵐のジャズファンク!

総論、終わり!

と書いてしまえばミもフタも無いほどに熱いソウルが噴出した演奏で、いきなりシンプルなベースのリフからファンキーなリズムギター、16ビートのドラムスにエッセンスのクールでブラックなゴスペルユニゾンのボーカルがテーマメロディを歌い上げ、電子オルガンの下支えに煽られ(?)たようにトランペットとアルトサックスが出てきますが、ここはやっぱりリズムセクション&コーラスボーカルの存在が強いですねぇ~~!?

曲調は、なんとなく初期のスライ&ファミリー・ストーンみたいな感じで、それゆえにルー・ドナルドソンのアドリブが聊か間延びした雰囲気に思えますが、キメるところはきっちりキメてから、レオン・スペンサーに美味しいパートを譲っているのは親分の貫禄でしょうか。

あぁ~~、このオルガンのアドリブソロとバックのギター、ベース&ドラムスの演奏は、もっともっと長く続いて欲しいと思わざるを得ないです。

A-2 Make It With You

おぉ~~、これはブレッドのヒット曲「二人の架け橋」のカバーとあって、ミディアムテンポでソフト&メローな演奏を聞かせてくれますが、ここでもコーラスボーカルが良い味出しまくり ♪♪~♪

またメルヴィン・スパークスのアドリブが、これまたヘタウマ寸前の匠の技とでも申しましょうか、ツボをしっかり押さえた歌心は侮れませんし、レオン・スペンサーもニクイばかりですよ ♪♪~♪

そして個人的にはジェリー・ジェモットのベースが地味~~に素晴らしくて、シビレます!

A-3 If There's Hell Below (We're All Going To Go)

これがまた問題の演奏というか、全篇で鳴り響くファンキーなリズムギターはワウワウも使っているようですし、ビシバシのドラムスとパーカッションにグルーヴィなリフを重ねるエレキベース、さらにはボトムから盛り上げていくオルガンは過激にノリますからねぇ~~~♪

もはやルー・ドナルドソンは、神棚の親分みたいな感じですが、惚けたリードボーカルが御本人かと思えば、ここぞっ! で入ってくるシンプルなアルトサックスの意味付けも確かなんでしょう。

と、書いてしまうのは、やっぱりここでもリズム隊各人のプレイばっかりに耳が惹きつけられるからでして、良くも悪くも、これは凄い演奏と思うばかり ♪♪~♪

特に終盤、トランペットのアドリブのバックのリズムセクションは強烈ですよっ!

ちなみに原曲はカーティス・メイフィールドが自作自演した1970年のニューソウルな人気名曲なんで、こちらも機会があればお楽しみ下さいませ。シングルバージョンが殊更に熱いです。

B-1 Caracas

さてさて、A面が相当に過激だった所為でしょうか、B面ド頭にはルー・ドナルドソンが1954年にレコーディングした陽気な自作曲が再演されていて、ちょっとした安心感を与えてくれるのは流石、名門「ブルーノート」の品格でしょうか。

しかしそれでも演奏は緩やかなラテンロック気味であり、これはまあ、当時の流行のひとつでもあったんですが、テーマメロディをユニゾンするコーラスボーカルがあってこそ、レイドバック(?)したルー・ドナルドソンのアルトサックスには和んでしまいますし、何故か途中に妙なエコーというか、オクターヴマシーンが使われたようなサウンドになっているのは、これでいいのかっ!?

そしてここではエド・ウィリアムスのトランペットが伸びやかな下世話さを発揮していて、サイケおやじは好きですし、メルヴィン・スパークスも敢闘賞ですよ ♪♪~♪

もちろん、レオン・スペンサーは言わずもがなの快楽主義ということで ♪♪~♪

B-2 I'll Be There

これまたジャクソン5の大ヒット曲をジェントルに演じてしまったというシャリコマ路線と言うなかれ!

ここまで衒いの無い姿勢こそがルー・ドナルドソンの持ち味でしょう。

その所為でしょうか、メルヴィン・スパークスが歌いまくったアドリブを披露するんですが、途中から妙にアウトスケールの迷い道に入り、最後はきっちり纏めるという憎らしさ!?

ですからレオン・スペンサーのオルガンには一層夢中にさせられるのでした。

B-3 When You're Smiling

オーラスは一番に「らしい」という4ビートによるスタンダード曲の演奏ですから、イノセントなジャズファンにも必ずやウケる快演が、ここに楽しめます ♪♪~♪

それは エド・ウィリアムスのトランペットが楽しく歌えば、メルヴィン・スパークスのギターやレオン・スペンサーのオルガンが正統派の実力を披露し、いよいよ登場するルー・ドナルドソンの露払いを立派に務めるのですから、親分も大ハッスルと書きたいところなんですが、さあ、これからってところで無慈悲にもフェードアウト……。

う~ん、ということで、冒頭でターニングポイントと書いたのは、実は最後の「When You're Smiling」があまりにもルー・ドナルドソンにハマリ過ぎて、かえってアルバム全体が中途半端な印象になっている感じが残るからです。

もちろん、そんな気分はサイケおやじだけなんでしょうが、それにしても個人的には、ここでのリズムセクションだけの演奏を延々と聴いていたいという不遜な気持ちを打ち消せません。

それほど、このアルバムでの彼等のグルーヴは強烈な快楽感に満ちているんですよっ!

裏を返せば、ここでの参加メンバーは当時のルー・ドナルドソンのバンドではレギュラーだったと思われますし、日本では一般に無名なトランペッターの エド・ウィリアムスにしても、一緒にレコーディングを残した数枚のアルバムが確認されているんですから、ライブギグの日常では、これに近い演奏を繰り広げていたのかもしれません。

そんな中、ルー・ドナルドソンが浮いていた場面があったとすれば、もう……、そろそろ自分は4ビートでの勝負の場に戻る決意というか、きっかけを模索していたんじゃ~なかろうか……?

なぁ~んて、とんでもない妄想を抱いてしまうんですよ、このアルバムを聴いている時のサイケおやじは。

当然ながら、ルー・ドナルドソンは以降もクロスオーバーやイージーリスニングに接近したアルバムを出していくんですが、ここまでの過激さは薄れていき、むしろ保守的なスタイルに輝きを増していた事は、残されたレコーディングに接すれば、なんとなくでも感じられてしまうのですが、いかがなものでしょう。

うむ、確かにジャケ写に登場している親分は、何かを考えているようだ……。