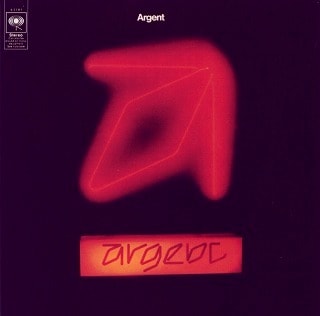

■Child Is Father To The Man / Blood Sweat & Tears (Columbia)

どんな人間にも屈辱とか、思い出したくもない出来事や時期があるでしょう。

それはアメリカンポップスやニューロック、そして現代大衆音楽を語る時、決して外せない偉人のひとりであるアル・クーパーにしても、後のインタビューで告白していたとおり、ブラスロックの代表的なバンドとして歴史に名を刻したブラッド・スウェット&ティアーズ=BS&Tに関する件は、それに該当するようです。

ご存じのとおり、BS&Tは同類のシカゴが登場する以前、ブラスロックの地位を確立したバンドで、「Spinning Wheel」や「Hi-De=Ho」等々の大ヒット曲も多数放っていますが、それはバンド設立者のひとりだったアル・クーパーが脱退して後の栄光でした。

その経緯を辿ってみると、まずBS&Tというグループはアル・クーパーとスティーヴ・カッツのふたりが同時に在籍していたブルース・プロジェクトという汎用系のブルースロックバンドにルーツあり、実はそこでホーンセクションを起用したがっていたアル・クーパーのアイディアを具象化するプロジェクトでした。

しかし現実は厳しく、アル・クーパーは活動の拠点としていたニューヨークを去る決意を固めていたそうですが、同じアイディアを持っていたスティーヴ・カッツがボビー・コロンビー等々のメンツを集めている事実に促され、ここに新しいバンドとして誕生したのがBS&Tだったと言われています。

それが1967年末のことで、最終的に確定されたメンバーはアル・クーパー(vo,org,p,g,arr)、スティーヴ・カッツ(vo,g)、ジム・フェルダー(b)、ボビー・コロンビー(ds,per,vo)、ランディ・ブレッカー(tp)、ジェリー・ワイス(tp)、ディック・ハリガン(tb,p,arr)、フレッド・リプシャス(as,fl,p,arr) という大所帯の8人組でした。

さらにプロデュースとアレンジに協力したのが、サイモンとガーファンクルやザ・バンドの名盤を誕生させたジョン・サイモン! 他にも有能な助っ人が幾人も参加したアルバムセッションは、契約したコロムビアの期待を表していたと思いますし、既にして業界での地位を確かなものにしていたアル・クーパーの顔の広さがあったのは、言わずもがなでしょう。

そして翌年に発売されたのが、本日ご紹介のアルバムだったのですが……。

A-1 Overture

A-2 I Love You More Than You'll Ever Know

A-3 Morning Glory

A-4 My Days Are Numbered

A-5 Without Her

A-6 Just One Smile

B-1 I Can't Quit Her

B-2 Meagan's Gypsy Eyes

B-3 Somethin' Goin' On

B-4 House In The Country

B-5 The Modern Adventures Of Plato Diogenes And Freud

B-6 So Much Love / Underture

本日も結論から言えば、少なくとも我国のリアルタイムでは局地的な評価を除けばヒット盤にはなりませんでした。当時のメモを読み返しても、主役のアル・クーパーのアルバムで最初に話題になったのが、あのマイケル・ブルームフィールドと共演した2枚組のライプアルバム「フィルモアの奇蹟」が日本盤で発売された昭和44(1969)年頃だったでしょう。次いで「スーパーセッション」が相当に売れまくり、いよいよ出たのが、「子供は人類の父である」と邦題がつけられた、このアルバムです。つまり本国アメリカでの発売とは、順序が逆になっているのが日本の現実だったのです。

で、その頃、私は今や伝説のテレビ番組「ヤング720」の洋楽情報コーナーで放送された、アル・クーパーとマイク・ブルームフィールドの特集に接し、GSの中では本格的なロックを指向していたゴールデンカップスの面々が夢中になっているとの話から、特に興味を刺激されましたが、当時の中学生にLPレコードが簡単に買えるはずもなく……。

そうして時が流れ、高校生になったサイケおやじが聴いて、一発でシビレきったのが「スーパーセッション」や「フィルモアの奇蹟」だったわけですが、肝心のこのアルバムについては???……?

それは既に大ヒットを放って有名になっていたBS&Tとは、明らかに異なるムードが支配的だったからに他なりません。

極言すれば、アル・クーパーのソロアルバムのひとつ!?! そう思い込めば、収録の各楽曲は、なかなか味わい深い熱演トラックばかり♪♪~♪

まず冒頭のエキセントリックなストリングスの響きと純粋なメロディ、そして狂気じみた笑い声で作られた「Overture」から、まるっきりジェームス・ブラウンの「It's A Man's Man's World」を白人ロック的に焼き直した「I Love You More Than You'll Ever Know」へと続く流れは、アル・クーパー十八番の泣き節が全開♪♪~♪

また我国のソウル歌謡に強い影響を与えたことがミエミエの「My Days Are Numbered」、ジャズとバロックと歌謡曲がゴッタ煮みたいな「Just One Smile」、グループの初期を代表するハードソウルな「I Can't Quit Her」等々は、まさにアル・クーパーの魅力そのものだと、中毒患者のサイケおやじは断じますが、1967~1968年という時代を鑑みれば、随所に滲み出るビートルズのサージェントペパーズっぽい隠し味が、ニクイところかもしれません。

そしてもちろん、バンド演奏そのものがモダンジャズから現代音楽、フォークやロック、ブルースやR&B等々、なんでもござれの名人達によるものですから、例えばボサロックの「Without Her」は後年になってソフトロックのマニアに再発見されるほどセンス抜群の仕上がりになっていますし、オルガンが心地よすぎるゴスペルロックの「Somethin' Goin' On」、痛快ブラスロックとサイケデリックの幸せな結婚みたいな「House In The Country」、職業作家時代のキャロル・キングが畢生の名曲「So Much Love」の熱い歌と演奏には、涙がボロボロこぼれます。

しかし反面、「The Modern Adventures Of Plato Diogenes And Freud」の凝り過ぎた作風に代表されるような、ブラスロックとして楽しむには難解なストリングスや全体のアレンジが煮え切っていないのも、また確かだと思います。しかもそういうところが、アルバムそのもののイメージを怖いものにしているようにさえ……。

そうしたポイントは、実は何時までも古くならない名盤としての条件にもなっているわけですが、リアルタイムでは楽しくありませんでした。

もちろん当時、私はこのアルバムを買って聴いたわけではなく、友人から借りての鑑賞ですが、それゆえにテープに録音することもなかったのが現実です。

ところが、そんなサイケおやじがモダンジャズを聴き進むに及んで、突如として蘇ってきたのが、このアルバムの感触でした。

説明不要とは思いますが、モダンジャズ~フュージョンの世界では大スタアになるランディ・ブレッカー、クラシックが専門分野ながら、最高に熱い叫びを聞かせてくれるフレッド・リプシャス、名人芸が冴えまくりのボビー・コロンビーが叩くイカシたドラミング等々は、モダンジャズのイノセントなファンが聴いても納得する他はないでしょう。

また、もうひとりの立役者がスティーヴ・カッツで、その甘い美声によるボーカルとニューロックがど真ん中のギターが、如何にも♪♪~♪

ですから輸入盤が安く買えるようになった昭和40年代末のある日、ようやく私はこのアルバムを私有する決意を固めたわけですが、当然ながら、そこへ至るまでの間にはアル・クーパーやBS&Tの諸作は、がっちり聴いていました。

そしてアル・クーパーが、実はBS&T公式デビューから間もない時期にバンドを追い出される形で脱退した過去を知り、妙に納得するのです。どうやらライプの現場では、ジャズっぽいアドリブやヘッドアレンジ優先の演奏が得意だったバンドの特質にあって、ガチガチのアル・クーパーは浮いていたとか!? まあ、失礼ながら、ボーカリストとしての力量も弱く、アドリブもペンタトニックしか無い本人の資質からすれば、さもありなんでしょうねぇ……。

ということで、エキセントリックにしてクール、そして実に周到に作られた名盤だと思いますが、決して誰にでも好かれる作品ではないと思います。しかし聴かず嫌いは、本当に勿体無いですよ。

ロックファンもジャズファンも問わずに楽しめるといっては語弊がありますが、リアルタイムではない時期に聴いてこそ、妙な感慨を覚えるアルバムでした。

う~ん、自分で作ったバンドから追い出され、強烈に悔しい思いをした、これはアル・クーパーの深淵な企み……?