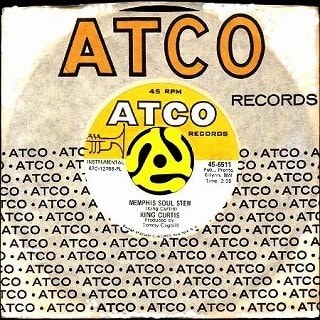

■Memphis Soul Stew / King Curtis (Atco)

アメリカのメンフィスという地方都市は、エルヴィス・プレスリー所縁の地というだけでなく、古くから黒人音楽の名演・名唱が夥しく生産されていた事は歴史的にも認められるところですが、その多くには白人スタッフが関与していた事もまた、確固たる現実でした。

特に有名なのはオーティス・レディングやルーファス・トーマス等々が所属していた名門レーベルのスタックスは白人経営であり、レコーディング現場のエンジニアやミュージシャンにしても、ほとんどが所謂ホワイトボーイズでありました。

また、同様の実情は他にもアラバマ州マッスル・ショールズのフェイム・スタジオが知られるところです。

そして、それらの場所で作られたレコードが全国的なヒットになるにつれ、ニューヨークやハリウッド等々からもレコーディングをするべく来訪するスタア歌手や有名グループが次々に増えていった事から、逆説的に名を上げたのがアメリカ南部のローカルなレコーディング会社だったのですから、これもひとつの地方創生だったのかもしれません。

ちなみに、これはサイケおやじも不思議に思っていた事なんですが、何故にアメリカの地方都市には小さなレコード会社、つまりはインディーズレーベルが多数存在しているのか?

という疑問なんですが、これはやはりアメリカの特殊事情というか、広大な国土に暮らす人種毎に聴く、あるいは聴かれる音楽が強く分類選別されていたので、必然的にローカルスタアが求められていた事が大きな要因だったようで、しかも地方のレコード会社は弱小資本なので自前のレコーディングスタジオが無く、結果として独立したレコーディングサービスの会社が演奏パートを担当する専属ミュージシャンを付けて、レコード制作の実務を販売(?)するという産業システムが普通だったのです。

ですから、メンフィスに限らず、各地の主要都市にあったレコーディングスタジオで作られたサウンドは、そこだけの独独の雰囲気が刻み込まれているのは自然の成り行きだったのでしょう。

今日、所謂「スタックスサウンド」と呼ばれる、ディープソウルな黒人音楽は殊特徴的な代表格と思います。

ちなみに件の「スタックスサウンド」は、その初期段階で機材もスタジオもチープの極みだった事から、マイクや機材のセッティング場所がスタジオ内で常に決められた位置だった事が結果オーライというか、毎度同じ様な音が作り出されていたのも納得されるところです。

さて、そんな中で本日のお題は、やはりメンフィスに設立されたアメリカン・サウンド・スタジオでありまして、経営者は以前にスタックスでレコーディングエンジニア兼ギタリストとして働いていたチップス・モーマンなんですが、その設立の経緯については皆様ご推察のとおり、金銭面に関しての喧嘩別れであり、すったもんだの末に手にした和解金を元手にしたと云われています。

これが1964年頃の事で、そこに集められたセッションプレイヤーで常連だったのがレジー・ヤング(g)、トミー・コグビル(b)、ジーン・クリスマン(ds)、ボビー・ウッド(p)、ボビー・エモンズ(org) 等々でしたが、他地域からも、例えば全国区のスタアになる前のボビー・ウーマック(g)、フェイム・スタジオに出入りしていたダン・ペン(g) やスプーナー・オールダム(p,org) という優れたソングライターとの交流もあった事から、決して黒人音楽だけに留まらない幅広いジャンル、例えばロックやカントリー&ウエスタン等々を含むポップス全般のレコードの製作現場として、アトランティックやEMI、そしてRCA等々の大手レコード会社やその系列レーベルに所属の歌手やバンドが、チップス・モーマンにプロデュースを依頼するという業界の流行が、1960年代後半には出来上がっていたようです。

その中から作り出されたヒット曲としては、ボックス・トップスの「あの娘のレター / The Letter」やエルヴィス・プレスリーの「Suspicious Minds」が日本でもお馴染みですし、他にもダスティー・スプリングフィールドの「Son-Of-A Preacher Man」、ジョー・テックスの「Skinny Legs And All」等々、普通に黒っぽいだけじゃ~なく、カントリー&ウエスタンやフォークロック的な要素も含んだサウンドプロデュースの雰囲気は、それまでの南部系ディープソウルとは絶妙に異なる味わいが感じられるんですが、いかがなものでしょう。

もちろん、そこには黒人音楽ならではのグルーヴがびっしり刻まれていますから、ノー文句でカッコイィ~イわけです。

そして本日掲載のシングル盤A面収録「Memphis Soul Stew」は、キング・カーチス(ts) が1967年にアメリカン・サウンド・スタジオで吹き込んだ、まさにそれがたっぷりと楽しめる名演で、ソウルジャズのインスト曲なんですが、アメリカ南部のソウルフードの調理過程に見立てたメンバー紹介により、リズムとビートが順次構成され、いよいよ飛び出すリーダーのテナーサックスに呼応してのホーンセクションのリフは、黒人集会のコール&レスポンスを強く想起させ、これが本当に魂を熱く高揚させるんですねぇ~~♪

演奏メンバーはキング・カーチス(ts) 以下、前述したレジー・ヤング(g)、トミー・コグビル(b)、ジーン・クリスマン(ds)、ボビー・ウッド(p)、ボビー・エモンズ(org) に加えて、R. F.テイラー(g)、ジーン・ミラー(tp)、チャールズ・チャーマーズ(ts)、ジミー・ミッチェル(ts)、フロイド・ニューマン(bs) が脇を固めているらしく、実は告白すると、サイケおやじが初めて聴いた「Memphis Soul Stew」は、アレサ・フランクリンと一緒に出ていたフィルモアでのライブバージョンであり、それはコーネル・ドュプリー(g)、ジェリー・ジェモット(b)、バーナード・パーディ(ds) を核としたキングピンズの物凄く有名な演奏でしたから、てっきりこのオリジナルのシングルバージョンもキング・カーチス率いる自前のキングピンズかと思いきや、真相(?)に触れた時には愕然とさせられましたですねぇ~~~!?!

だって件のフィルモアにおけるライブバージョンでのベースやドラムスのキメのパターン、ギターのオカズの入れ方等々が、スタジオレコーディングされたオリジナルバージョンと一緒ですからねぇ~~、極言すれば、あの印象的なコーネル・ドュプリーの「メンフィスギター」は、完コピだったのかぁ~~~!?!

という素朴な疑惑というか、真実はひとつと申しましょうか、つまりはそれほどにアメリカン・ミュージック・スタジオ専属のプレイヤーは凄腕だったという事なんですよっ!

ちなみに問題(?)のギタープレイがレジー・ヤングなのか、あるいはR. F.テイラーなのか、そのあたりも大いに気になるところです。

ということで、今回は本当に簡単にしか書けませんでしたが、メンフィス地域からは今も不滅な歌や演奏が夥しく作られて来ましたので、これからも追々にご紹介しつつ、現地で活動していたミュージシャンや業界人についても何かしら書き残していきたく思います。

個人的にはチップス・モーマンと結婚していたソングライターでもあり、美人ボーカリストでもあったトニ・ワインが大好きなのでした。