文学の世界は、人間とは何か、時代とは何かを自由に考える機会を我々に与えてくれる。作者が作品でいろんな世界を描いているが、価値観や人間関係等、読み手が自由に勝手に解釈してよい自由を与えてくれることが、文学最大の利点である。純文学が人類に与える恩恵だ。読者は心理学的考察、哲学的見解、社会学的見地、経済政治、生物学的と様々な方面から作者が描く架空設定の世界を切り刻んで、個人的感情や思考でもって解釈し分析出来るところが「文学」の良さなのである。

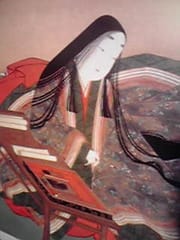

私は夏目漱石が好きだ。彼は明治を生きて大正で死んでいる。漱石先生に《こころ》という作品があり、僕は大好きなのだ。これは、最後、明治帝崩御時に「先生」も自殺するという展開で幕を引く。実際、明治帝崩御の時に乃木希典将軍は妻静子と共に殉死している。よく考えれば、江戸時代まで大名が死ねば、つまり主君が死ぬと近習達も殉死するという風習が生きていたわけだ。随分時代錯誤的封建的な感じがするが、たかだか150年前まで日本のエスタブリッシュメントは殉死を褒め称える感情、倫理的に真善美だと思考し、支配階級層は実際行動をしていたわけだ。

漱石「こころ」お嬢さんの名前は 静(しず)という。個人主義ということ、日本の文明開化は内発的ではなく、依然として英国をはじめとする欧州と思想文化で大きくその未熟さを日本に発見していた漱石は、静さんを道連れにはせずに、「先生」だけを殺した。しかも、天皇に殉死したわけではなく、明治時代の精神と共に殺させたようである。次世代の我々はこういったことをよく弁えた上で、現在の環境に対処する必要があろう。