私はNHKの大河ドラマはよく見る方です。高校生も一つのお勉強と思ってみると、歴史、古典の勉強にはなるでしょう。しかし、オジさんが視聴ターゲットのようで、戦国時代の天下取りのお話しが多いですし、視聴率も高いと聞きます。

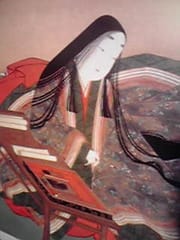

今年は「平安時代」、紫式部が主人公。

さて、視聴率はさておき、内容は非常に濃いと思います。「夫を支えるしおらしい、でも粘り強い嫁」像が大河ドラマの女性イメージになってきました。この時代にいつまでも昭和の専業主婦に合わせた女性の立ち位置がこのドラマでは好まれていたのでしょう。私はもう見ていて「こそばゆい」 やら気恥ずかしいやら、いい加減にしろとよく思っておりました。今回は漸く、女性が男性と対等に恋をして、そして、自分の力で「自己実現」してゆく初めてのケースになる気がしています。

これは、画期的なことだと思いますがいかがでしょうか。