令和4年2月15日(火)

若 布 : わかめ、めかぶとろろ

褐藻類コンブ科の海藻、北海道室蘭以南から九州迄分布。

葉は褐色または暗褐色で、全長1~3mにもなる。

中央の中肋から左右に幅広の葉状部が広がる。

胞子によって芽が出て春先から初夏にかけて繁茂する。

若芽刈は2~4月が盛んで、若芽刈船が出て竹竿の先に鎌を

付けてた道具で若芽を刈る。

海藻大国日本(中日新聞、日曜版より引用)

日本や韓国等の東アジアの国々では、古くから海藻を食べる

食文化が定着しているが、欧米などでは一部(英国北部、ア

イルランド、ノルウエー、カナダ、ニュージーランド、アラ

スカ等)を除き、海藻を食べる習慣がない。

日本では食材として重要なワカメは、海外では異なる。

ワカメの胞子が海中で広がり繁殖し、貨物船等のスクリュー

に海藻が絡まったり、牡蠣やムール貝等の養殖に多大な被害

を及ぼしている。

このため国際自然保護連合(IUCN)が自然環境に大きな

影響を及ぼす外来種として、世界の侵略的外来種ワーストの

100に指定している。

日本では食材に欠かせない三大海藻として、ワカメ、海苔、

昆布は欠かせない存在である。

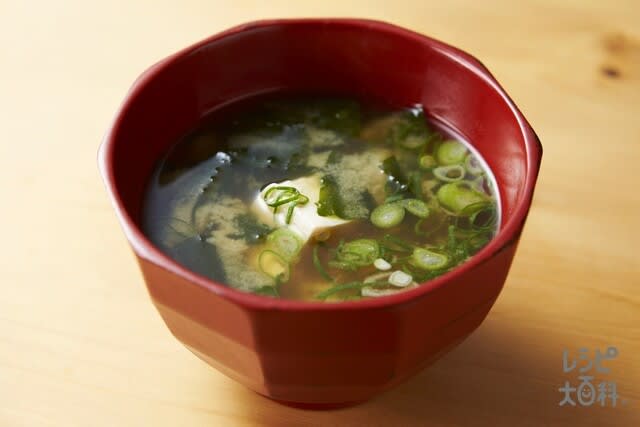

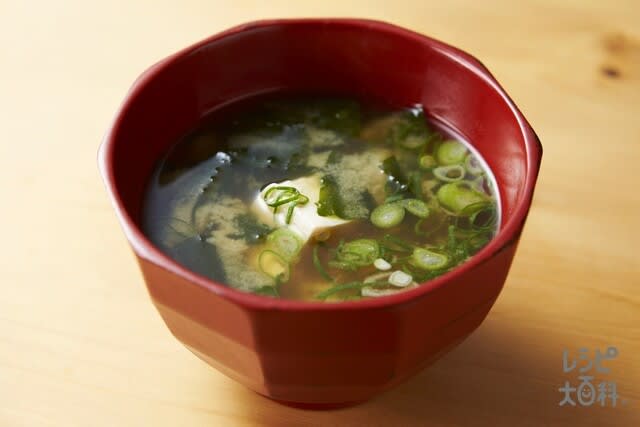

ワカメは味噌汁和え物、サラダ、しゃぶしゃぶ、めかぶ等、

海苔は、焼きのり、佃煮、おにぎり、寿司等に欠かせない

昆布は、出汁、昆布巻き、煮しめ、とろろ昆布、塩昆布等

海藻類には、重要な栄養素が含まれ、

ファイコロイド(トロトロ成分)は様々な加工食品に、

アルギン酸は熱に強く加工、成形品のつなぎ、サプリメント

カラギーテンは、食品安定剤、結合剤、健康サプリメント

フコイダンは、コレステロール低下、免疫力増等に効能、、

海藻は料理のうまみ成分、とろみ、ミネラル、食物繊維が

豊富で、独特の磯の香りが料理を一層引き立てる。

日本人は古来(縄文時代)から海藻を食べていた。

その種類も次第に増やしていく。 亦、各地の用途にも

応じて工夫がなされ、利用者は浜から内陸へと長い歴史の

中で伝えられて来た。

最近、海外でも日本の食文化が見直され(健康志向)て、

少しづつ海藻が食べられるようになってきている。

海藻の加工食品も豊富で、高度に機械化された製品精度や、

品質管理も高く評価され、安心・安全な日本の海藻食品は

海外でも広く流通するようになった。

また、海洋生物のお腹から、プラスチックが検出され問題

となっているが、これ(プラスチック)に替わる素材として

海藻が注目される様になっているとの事。

今晩は、生ワカメのしゃぶしゃぶを頂こうか、、、、、、。

今日の1句

生若布湯引きの緑楽しめり ヤギ爺