村山市の会員さんから、息子さんが成人式に出席してきたと連絡がありました。

写真掲載OK!ということですので、晴れ姿をどうぞ(^^♪

Aくん、カッコイイ!!

スーツがバッチリ決まっています!

特別支援学校時代の同級生の親御さんに誘っていただいたそうで、

お父さんと一緒に式典だけですが参加することに決めたのだということです。

本人は「なんかよく解らないけど、行ってくるか!」

というくらいの感覚だったようだ、とのお母さんのお話しでした。

着なれないスーツに履いたこともない革靴、

歩くのにも四苦八苦していたそうです(+o+)

ママ「今の革靴ってさぁ、魔法使いの靴みたいなんだものぉ」

ママ「今の革靴ってさぁ、魔法使いの靴みたいなんだものぉ」

私「あぁ、先が細くとがっているってこと?履きなれてないもんねぇ」

私「あぁ、先が細くとがっているってこと?履きなれてないもんねぇ」

そして、こちらは次の日!

ダウン症協会で開いてくれた成人のお祝い会だそうです。

山形駅前のダイニングバーが会場だったそうです。

この日は、村山駅から山形駅まで電車で移動、

2日目になると、革靴で歩くのにも少し慣れたようです!

みなさんに、「おめでとう!」 「カッコイイ!」と褒めてもらって

花束までいただき、大満足のようだったとの事でした(*^^)v

っと、ここまでは良かったのですが・・・・

村山市の成人式でのこと、親と一緒に参加したわけですが、

受付では、知り合いの市役所職員さんがいたので

何かあった時にすぐに対処できるように、出入り口の近くに

座席の確保をしていただけたそうで、それは良かった!

との事だったのですが・・・

う~ん、それは配慮がたりないよなぁ~という事がありました。

それは、最後の記念写真撮影でした。

記念撮影は、「出身中学校ごと」の集合写真だったそうです。

A君たちは、中学部から特別支援学校へ通っていました。

「特別支援学校中学部」のくくりの写真撮影はありませんでした。

ということで、記念撮影はどこへも参加することができなかったそうです。

市役所では、新成人全員に「成人式」への案内状は発送したのでしょうが、

障がいのある人が参加するかもしれない、

ということは考えていなかったということだったのでしょう。

せめて、「学区ごと」であれば記念撮影にも参加できたのでしょうが・・・

一緒に行ったお父さんも、話を聞いたお母さんも切ない気持ちになったと思います。

「息子は成人式に出席したはずなのに、どこかの中学校の同級会に

関係のない人間が紛れ込んだような居心地の悪いものだった」

というような事もおっしゃっていました。

お母さんは、何かの用事で市役所へ行ったときには

今後参加する人のために、そのあたりの配慮をしていただきたかったと

いう事を伝えてきたい、とおっしゃっていました。

私も、今後の事を考えたら、村山市手をつなぐ育成会として申し入れをしても

良いかもしれないとお伝えもしました。

成人式を迎えるって本人はもちろんですが、障がいのある子を育ててきた親御さんにとっても

色々な困難はあったけれども、よくここまで無事に育ってくれた!

というような特別な思いがあふれてくるものです。

障がいのある新成人のみなさん全員が「成人式」に参加するとはいえませんが、

参加した場合はどんな配慮をしたらよいのか、という事は考えて欲しいものですよね。

障がいのある人を排除しない、インクルーシブとか共生社会ってそういうことじゃないのかな?

ご訪問ありがとうございます(F)

写真掲載OK!ということですので、晴れ姿をどうぞ(^^♪

Aくん、カッコイイ!!

スーツがバッチリ決まっています!

特別支援学校時代の同級生の親御さんに誘っていただいたそうで、

お父さんと一緒に式典だけですが参加することに決めたのだということです。

本人は「なんかよく解らないけど、行ってくるか!」

というくらいの感覚だったようだ、とのお母さんのお話しでした。

着なれないスーツに履いたこともない革靴、

歩くのにも四苦八苦していたそうです(+o+)

ママ「今の革靴ってさぁ、魔法使いの靴みたいなんだものぉ」

ママ「今の革靴ってさぁ、魔法使いの靴みたいなんだものぉ」 私「あぁ、先が細くとがっているってこと?履きなれてないもんねぇ」

私「あぁ、先が細くとがっているってこと?履きなれてないもんねぇ」

そして、こちらは次の日!

ダウン症協会で開いてくれた成人のお祝い会だそうです。

山形駅前のダイニングバーが会場だったそうです。

この日は、村山駅から山形駅まで電車で移動、

2日目になると、革靴で歩くのにも少し慣れたようです!

みなさんに、「おめでとう!」 「カッコイイ!」と褒めてもらって

花束までいただき、大満足のようだったとの事でした(*^^)v

っと、ここまでは良かったのですが・・・・

村山市の成人式でのこと、親と一緒に参加したわけですが、

受付では、知り合いの市役所職員さんがいたので

何かあった時にすぐに対処できるように、出入り口の近くに

座席の確保をしていただけたそうで、それは良かった!

との事だったのですが・・・

う~ん、それは配慮がたりないよなぁ~という事がありました。

それは、最後の記念写真撮影でした。

記念撮影は、「出身中学校ごと」の集合写真だったそうです。

A君たちは、中学部から特別支援学校へ通っていました。

「特別支援学校中学部」のくくりの写真撮影はありませんでした。

ということで、記念撮影はどこへも参加することができなかったそうです。

市役所では、新成人全員に「成人式」への案内状は発送したのでしょうが、

障がいのある人が参加するかもしれない、

ということは考えていなかったということだったのでしょう。

せめて、「学区ごと」であれば記念撮影にも参加できたのでしょうが・・・

一緒に行ったお父さんも、話を聞いたお母さんも切ない気持ちになったと思います。

「息子は成人式に出席したはずなのに、どこかの中学校の同級会に

関係のない人間が紛れ込んだような居心地の悪いものだった」

というような事もおっしゃっていました。

お母さんは、何かの用事で市役所へ行ったときには

今後参加する人のために、そのあたりの配慮をしていただきたかったと

いう事を伝えてきたい、とおっしゃっていました。

私も、今後の事を考えたら、村山市手をつなぐ育成会として申し入れをしても

良いかもしれないとお伝えもしました。

成人式を迎えるって本人はもちろんですが、障がいのある子を育ててきた親御さんにとっても

色々な困難はあったけれども、よくここまで無事に育ってくれた!

というような特別な思いがあふれてくるものです。

障がいのある新成人のみなさん全員が「成人式」に参加するとはいえませんが、

参加した場合はどんな配慮をしたらよいのか、という事は考えて欲しいものですよね。

障がいのある人を排除しない、インクルーシブとか共生社会ってそういうことじゃないのかな?

ご訪問ありがとうございます(F)

出どころは、予想通りでした(*^^)v

出どころは、予想通りでした(*^^)v 私もいままで聞いたことがない言葉でした。

私もいままで聞いたことがない言葉でした。 」と

」と 「どうしてそんなことを言うの!!」と

「どうしてそんなことを言うの!!」と 考えられないくらい非常識な言葉だ

考えられないくらい非常識な言葉だ 」

」

うまく答える事ができなかったそうです。

うまく答える事ができなかったそうです。 とお母さんは嬉しそうに

とお母さんは嬉しそうに

とても嬉しかったのではないでしょうか。

とても嬉しかったのではないでしょうか。 また、ご主人からも

また、ご主人からも 」と言われ、断念したそうです。

」と言われ、断念したそうです。

と行ってきました。

と行ってきました。

おぬしもこれ目当てで来たな

おぬしもこれ目当てで来たな と横目でみながら

と横目でみながら

そそくさとその場を立ち去りました

そそくさとその場を立ち去りました 暗に催促してますぅ?

暗に催促してますぅ? (F)

(F)

お花が届きます。昨日帰宅したら届いていました。

お花が届きます。昨日帰宅したら届いていました。

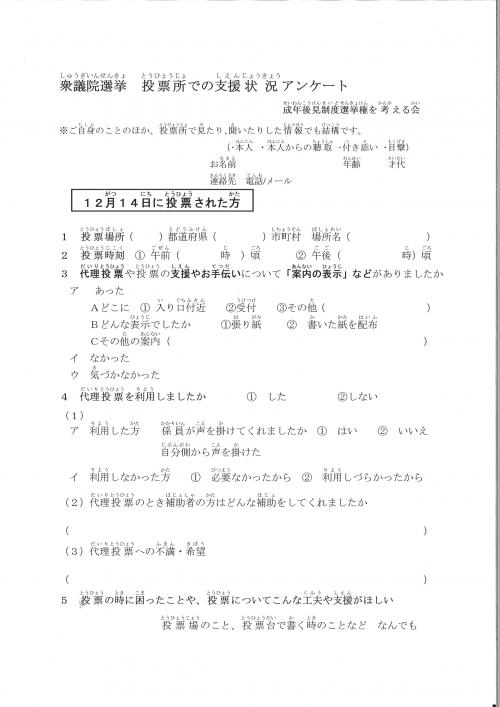

この運動を進めるにあたっての資金が必要です。

この運動を進めるにあたっての資金が必要です。