明神窯

2011年5月21日(土)

妻の高等学校の同級生で、焼きものに凝っている人がいるんです。

5月7日、招待を受け、ご馳走になったのですが、その時見せてもらったのが、この花瓶。

備前風ですが、備前ではありません。

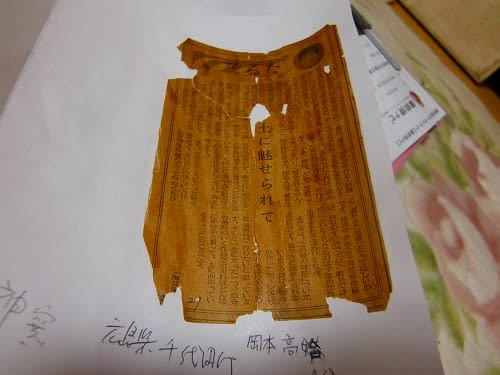

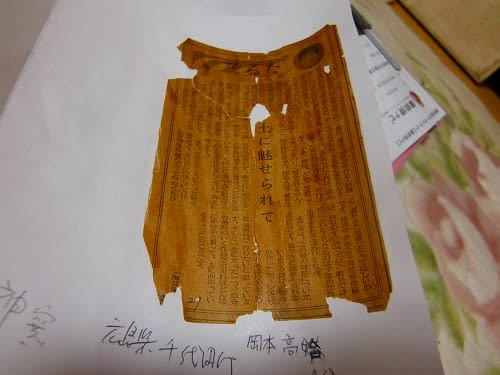

この方が興味を示したのは、この花瓶の中から出てきた、この紙片です。

中国新聞のコラムで、この花瓶の作者が書いたものです。

古くてなかなか読むのが困難ですが、「明神窯」とあります。

翌日、早速行ってみることに!

自宅と兼ねています。

奥さまが快く見せてくれました。

これらは、実用品というより、飾です。

これは、昔の作風ということでした。冒頭の花瓶と似ています。

蓋付きの器ですが、この色とか文様は、粘土変えて出しているのだそうです。実に緻密な作業ですが、30万円では手がでません。

これらは実用品です。

この徳利は気にいったのですが、1万円とやはり少々お高いです。

妻が選んだのはこの皿です。

光線の加減で、色合いが変わります。

だんだん窯が少なくなっているそうです。

奥さまによると、将来はご主人の故郷(偶然、我々が今住んでいる所でした。)で、教室でも開こうかなということでした。

本日は、目の保養をさせてもらいました。

2011年5月21日(土)

妻の高等学校の同級生で、焼きものに凝っている人がいるんです。

5月7日、招待を受け、ご馳走になったのですが、その時見せてもらったのが、この花瓶。

備前風ですが、備前ではありません。

この方が興味を示したのは、この花瓶の中から出てきた、この紙片です。

中国新聞のコラムで、この花瓶の作者が書いたものです。

古くてなかなか読むのが困難ですが、「明神窯」とあります。

翌日、早速行ってみることに!

自宅と兼ねています。

奥さまが快く見せてくれました。

これらは、実用品というより、飾です。

これは、昔の作風ということでした。冒頭の花瓶と似ています。

蓋付きの器ですが、この色とか文様は、粘土変えて出しているのだそうです。実に緻密な作業ですが、30万円では手がでません。

これらは実用品です。

この徳利は気にいったのですが、1万円とやはり少々お高いです。

妻が選んだのはこの皿です。

光線の加減で、色合いが変わります。

だんだん窯が少なくなっているそうです。

奥さまによると、将来はご主人の故郷(偶然、我々が今住んでいる所でした。)で、教室でも開こうかなということでした。

本日は、目の保養をさせてもらいました。