「ある精肉店のはなし」上映会案内

映画「ある精肉店のはなし」は、「いのちを食べて いのちは生きる」を副題とし、屠畜や被差別などの難しいテーマに触れつつ、「いのち」に温かく寄り添う家族の様子を丹念に描いています。

牛の肥育、屠畜、精肉販売という一連の仕事の内容や、歴史ゆえの差別、その中でも育まれ続けた優しさ、強さ、文化。

それらが、何か強いことを主張することなく、穏やかな日常の生活の中にうつされています。

この映画を通じて「命」や「食」などについて何か感じていただけたらと思い、この上映会を開催します。

「ある精肉店のはなし」公式サイト http://www.seinikuten-eiga.com/

大阪貝塚市での屠畜見学会。

牛のいのちと全身全霊で向き合うある精肉店との出会いから、この映画は始まった。

家族4人の息の合った手わざで牛が捌かれていく。

牛と人の体温が混ざり合う屠場は、熱気に満ちていた。

店に持ち帰られた枝肉は、丁寧に切り分けられ、店頭に並ぶ。

皮は丹念になめされ、立派なだんじり太鼓へと姿を変えていく。

家では、家族4世代が食卓に集い、いつもにぎやかだ。

家業を継ぎ7代目となる兄弟の心にあるのは、被差別ゆえのいわれなき差別を受けてきた父の姿。

差別のない社会にしたいと、地域の仲間とともに解放運動に参加するなかで、いつしか自分たちの意識も変化し、地域や家族も変わっていった。

|

上映日 |

2016年2月14日(日)*開場は上映の20分前です。 |

|

会 場 |

越前市文化センター 小ホール (越前市高瀬3丁目2-2) |

|

チケット |

おとな(16歳以上) |

*チラシをご覧ください・・・[上映会チラシ (表) ]・[上映会チラシ (裏)]

<お問合せ・チケット販売>

|

主 催 |

SOKOSYOKUプロジェクト 代表:松永民恵 事務局:岩本恵美 |

|

T E L |

050-6867-2398 |

|

|

|

|

H P |

映画「ある精肉店のはなし」の監督、纐纈あやさんに聞く屠場

「いのちを食べて人は生きる」【Woman's Story】

The Huffington Post

投稿日: 2013年12月05日 更新: 2014年07月16日

「いい肉の日」といわれる11月29日、あるドキュメンタリー映画が公開になった。

纐纈(はなぶさ)あやさん(写真)の監督作品『ある精肉店のはなし』。

大阪府で精肉店を営んでいる一家が、牛を飼育して、屠畜場で手作業で解体し、販売する姿を映し出した作品だ。

牛のいのちと全身全霊で向き合う一家のこの記録は、これまで取り上げられることの少なかった世界だけに、一般市民はもちろん、食肉業界の関係者からも注目を浴びている。

初監督作として原発問題を描いた『祝(ほうり)の島』がシチリア環境映画映画祭のドキュメンタリー部門で最優秀賞を受賞するなど、多くの人の反響を呼んだ纐纈さん。

今回は、映画監督になったきっかけや、次の作品に「屠場」を選んだ理由を聞いた。

■まさか、私が映画監督に!?

「実は、自分が映画監督になるなんて、夢にも考えていなかったんですよ」

纐纈さんは笑顔でそう語った。

2001年、写真家・映画監督の本橋成一さんの事務所であるポレポレタイムス社に「事務方として」入社。

はじめは事務だけのつもりだったが、そのうち本橋さんの作品づくりを手伝うようになったという。

「お手伝いをしながらも、“映画や写真は、特別な才能がある人や専門的な勉強を積んだ人がやるもの”と思っていたので、自分はあくまでサポート側だという気持ちで、映画監督になるなんて一切考えたことがありませんでした」

「でもある時、本橋さんから『技術は、学べば誰でも身につけることができる。ドキュメンタリー作品を作るには“人とどう関わるか”がもっとも重要。あなたが人と関わる様子を見ていて、映画監督にむいていると思った』と言っていただいたことがありました。それでも私は『何言ってるんですか』という感じだったんです(笑)」

■被写体と撮り手の関係性に魅せられる

転機は、2008年。

ドキュメンタリー作品で知られる小川紳介監督の『満山紅柿〜上山 柿と人とのゆきかい〜』を観たことだった。

「淡々とした映像のなかに、紅柿の美しさと、山形の人々の生き生きとした様子が描かれていたんです。それが本当に美しかった。魅了されるうちに、観ていて大きな気づきがありました。監督やスタッフがカメラの前の人々との関係性をしっかり作っているからこそ、自然体でありながら、カメラをまわすと何かが引き寄せられるように物語が始まるんだ! と。雷に打たれるような思いがしました」

「ドキュメンタリーは、被写体と撮り手の関係性のうえに成り立つ表現行為。自分らしく被写体に誠実に向き合い、その人との関係性を大切にすれば、私の視点の映像ができるのではないか。エンドロールが流れた時には、もう『私も映画を作りたい!』と強く思っていました」

すぐに纐纈さんが思いついたのは、2003年に訪れたことがあった、山口県・祝島に住む人々。

彼らと関係性を結びたい。

そう直感が働いたという。

そうして出来上がった初監督作品が、祝島の人々の暮らしや彼らの原発反対運動、ふるさとを愛する思いなどを描いた『祝の島』。

2010年のことだった。

■初監督作品『祝の島』と3.11後の世間

しかし当初、作品がマスコミに取り上げられることは少なかったという。

「小さな映画ではありましたが、それでも完成するまでにはおそらく1,000人を超える方々にお世話になり、やっと完成した作品でした。でも、2010年の日本には『どうして今原発問題なの? 祝島の人々が原発反対活動を続けてきたことはわかるけど、それでも原発はなくてはならないものでしょう?』という風潮がありましたね」

その翌年に起きたのが、東日本大震災。

そして福島第一原子力発電所事故だった。

世間の関心は、事故そのものだけでなく原発の存在意義にも注がれるようになり、纐纈さんや『祝の島』も各所から引っ張りだこに。

3.11以降の一年間ほどは上映会で全国をまわる日々が続いたという。

「震災後、作品に対する人々の反応がまったく変わったんです。祝島の方たちと同じように、福島にも自分たちのふるさとを愛している方々がいた。そして、その故郷が奪われてしまった・・・。非情に複雑な心境でした」

そんな纐纈さんが友人の紹介で2011年に出会ったのが、今回の『ある精肉店のはなし』に登場する精肉店、北出さん一家だった。

精肉店を営む北出さん一家

■枝肉に漂う“気配”がとにかく美しかった

「震災の数年前に、本橋さんが撮影した枝肉(内臓を取り除いて背骨から左右ふたつに切断した肉)の写真を見たことがあったんです。その時、あまりの美しさにその場を動けなくなってしまって、ずっと見入ってしまいました。そして、枝肉や屠場で働く人々の写真を美しいと思っている自分にも驚きましたね」

肉の造形美などではなく「そこに漂う“気配”がすごかった」のだという。

頭で想定している美とはまったく異なる美しさ。

「屠場には静謐な何かがあり、そこでとても大切なことが行われているのでは・・・と感じました」。

纐纈さんはその後、とある中規模の屠場を見学に行き、大きな衝撃を受けたという。

「そこにはいのちといのちが向き合う真剣勝負がありました。これがあってはじめて、私の“食べる”があったんだと。それまで生きてきたなかで最大の衝撃で、揺さぶられました」と、まったく違う世界を知った瞬間を振り返る。

北出さんを紹介されたとき、北出さんたちが利用している屠場の閉鎖がすでに決定していたため、纐纈さんは「残念だけれど、作品にするには間に合わなかったな・・・」と考えていたそうだ。

しかし、小さな奇跡が起きる。

行政の手続きの都合で閉鎖が一年延期になったのだ。

一般的に、屠場にたずさわる人々が取材を安易に引き受けることはあまりない。

生死を扱う現場であることや、一部ではその裏に被差別の問題などがあるからだ。

さまざまな要因が複雑にからまって、これまで屠場の内部が公になることは少なかった。

そこには、日本人の「死」に対する独特の“ケガレ観”のようなものも、大きな影響を与えていただろう。

しかし、屠場の閉鎖が決まったことで、北出さんたち自身に「自分たちが行ってきたことを記録に残したい」という思いが生まれる。

そこから先は、ていねいに被写体と向き合うことを心がけてきた纐纈さんの本領が発揮された。

取材依頼は、承諾される。

■生身の人間が生きものと有機的につながっている

「屠場で生き生きと働いている人たちの姿は、とても素敵だと思いました。悲壮感や暗さはまったくないです。食べるために生きものを絞めることを残酷だと思う人がいるとすれば、それは生きもののいのちが、自分自身の食べるという行為とつながっている実感がないからではないでしょうか。仮に残酷というならば、それは自分自身に返ってくることであると私たちは自覚しなければいけないと思います」

「私の場合は、大きな牛を相手に命がけで働く彼らを目の前にした時、素直に『ありがとうございます!』という思いがこみ上げました。だって、私たちが食べるお肉です。本来ならば自分ですべきことを、ずっとやって下さっていた方たちがいたんだ・・・と感じたんです」

牛を飼育している牛舎から屠場に連れていく北出さん

一方で、纐纈さんは屠場の仕事を映像化することの責任の重さをも感じたという。

家業の屠畜の仕事を継ぎ、7代目となる北出さんたち。

仕事について周囲の適切な理解を得られず、「残酷な仕事」という言葉に傷ついてきた過去を持つ。

屠畜に従事する人の多くが、少なからず差別的な言葉を浴びせられたことがあり、自分の仕事とは何なのかを日々問い続けている。

自分の作品を機に、それを助長するようなことがあってはならない―—。

纐纈さんは悩んだ。

解決のヒントになったのは、ほかでもない北出さんたちの「暮らし」に触れたことだった。

「屠場を特別な場所として扱うのでなく、北出さんたちにとっての普通の暮らし、日常の仕事として撮ることで、作品にできるのではないかと、ある時気づいたんです。北出さんの生きものや食べものを扱う手つきはていねいで、その“手の雰囲気”がとってもやさしいんですよ。決して雑なモノ扱いをしていない。生身の人間が、いのちあるもの、あったものに対して有機的に反応している。それを伝えようと思いました」

その“手の雰囲気”は、祝島で出会った海を愛する漁師たちと共通したものだったという。

「生きものと日々接し、つながりを持つ人々特有の懐の深さというのでしょうか。他のいのちがあって自分たちが存在していることの実感が彼らにはしみついている。まさに命の本質につながって生きているのだと思います。食べものを生み出すことを生業にしている方たちを心から尊敬しています」

纐纈さんのそうした思いは、見事に一本のフィルムとなった。

ルポライターの鎌田慧氏は、「いのちが輝いている、前代未聞の優しいドキュメンタリー」と作品を絶賛。

東京・ポレポレ東中野を皮切りに、大阪・第七藝術劇場などの全国の劇場で順次公開予定となっている。

「被写体が大切にしてきたもの、大切にしたいものを撮りたい、という思いがあります。それこそが私にとって、伝えたいもの。ぜひ感じ取っていただけたらうれしいです」

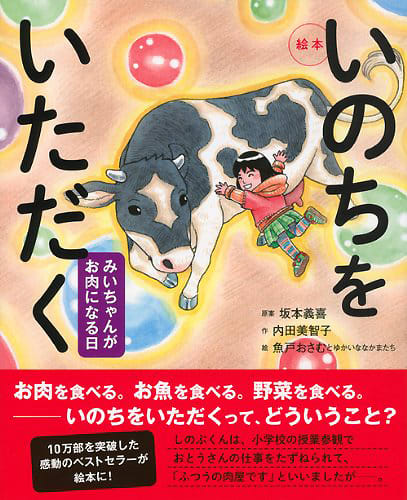

この絵本は、映画「ある精肉店のはなし」と相通じる内容です。

昨年当会は、敦賀市内の児童クラブを訪問し、学童たちにこの絵本をもとに「命の大切さ」を話してきました。

「命の大切さ」という心を持つ人々が増えれば増えるほど、不幸な動物たちは限りなくゼロに近づきます。

特に、子供の頃にこの心を持ってもらうことはとても重要なことだと思っています。

皆さまにもぜひ映画も観ていただき、またこの絵本を子供たちに読み聞かせていただきたいと切に願っています。

(Fujita)