ようこそ~花日和へ♪

当ブログでは、 自宅の小さい庭でガーデニング、神社仏閣の参拝、史跡巡り

花や風景の撮影、郵便局の風景印集めやその他、趣味の記録メモとなっております(*´з`)~♪

※記事の更新は、管理人の気まぐれなペースで更新 してます。

2022年3月9日

津賀城跡(公園)

〒311-2205 茨城県鹿嶋市津賀1419−12

・駐車場有

・トイレあり

こちらの津賀城は、鎌倉時代中期より戦国時代末期頃の城郭で、津賀氏の居城だったそうです。

城跡は腰曲輪が巡り、土橋などの遺構が確認されているようですが、長い年月の経過で

かなりの部分が消滅してしまったそうです。

この日も、地元のご老人の方たちがたくさん集まっていました~ゲートボールなのかな?

めちゃ見らちゃったよ~(*´з`)~♪

ここの階段を上がっていきます!!

うえから見た感じ~ゆるく長い階段です(;^_^A

堀っぽい溝があるのですが…わかりにくいね(;´Д`)

本丸からの景色は最高!!('◇')ゞ

その他

その他

★夫婦塚古墳 〒314-0047 茨城県鹿嶋市須賀1244−1

きちんと、駐車場完備されています♪(*´ω`*)

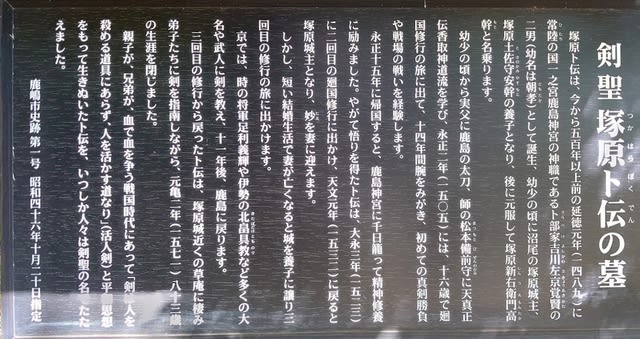

★塚原 卜伝(つかはら ぼくでん)の墓 〒314-0047 茨城県鹿嶋市須賀

看板前が駐車場になっています。

塚原卜伝さんのお墓の近くには、他の方のお墓もありますので見学されるときは、お墓参り

の時のように配慮されたほうが良いかと思います

合掌 (。-`ω-)人

こちらの場所までの道幅が狭く、車のすれ違いが難しいかもしれませんのでご注意ください。

ただ、ここまでの案内看板が細かく出されていますので、とてもわかりやすかったです

2022年3月9日

化蘇沼稲荷神社

〒311-1705 茨城県行方市内宿1571−1

◆神社メモ

・駐車場あり

※拝殿の右わきにあります。

・御朱印もいただけるようです。(2022年3月)

※拝殿に宮司さんへ連絡されると御朱印を頂けるようです。

鳥居の脇には、大きな銀杏の木がありました。

行方市へ用事があり、通り道の途中で案内看板を見つけたので立ち寄りました!

とても素敵な社殿で、立ち寄ってよかったなぁ~♪

いつもは狛犬さんですが、今回は稲荷神社なので、狐さんが出迎えです。

☝こちらが拝殿になります。 ☟こちらが拝殿から見た参道になります。

この鳥居のずぅ~~~っと先に、一の鳥居があります。

☟ここに鳥居があるんだけど、車からの撮影で鳥居が写ってなかった💦

化蘇沼稲荷神社は茨城百景です。

☝ちなみに桜並木になっているようです。

拝殿の脇には、大きなご神木もみの木。

とっても綺麗な色合いの社殿です。

本殿も素敵です。

凍の神社の別名で「関取神社」とも呼ばれているようです。

夏祭りの時には、豊作を祈願した、巫女舞や奉納相撲が行われるようです。

この日、拝殿のところに宮司さんの連絡先が書いてあって御朱印が頂けるようなので、

連絡してみたのですが、残念~この日はご縁がなかったのか留守だったようで、御朱印は

いただけませんでした~残念(;´Д`)

また、機会があったら立ち寄ってみようと思います♪

2022年3月9日

根本寺

〒314-0031 茨城県鹿嶋市宮中2682

瑞甕山 根本寺

臨済宗妙心寺派

◆寺院メモ

・駐車場有

時代は推古天皇の時代で、聖徳太子の開基と伝えられるお寺です。

また、芭蕉も訪れたお寺で俳句も読まれたそうです。

このお寺の芭蕉へ行く道がとても狭いです(;^_^A

駐車場は、少しだ離れたところにあります。

お堂の入り口の扉のデザインがちょっと変わっていて気にりました~

なんだろう、仕掛け絵みたないデザインで、奥にへこんだ感じというか錯覚が起きる感じ?

頂いた御朱印はこちらです☟

神奈川県 小田原市 風景印

・小田原郵便局

・小田原南町郵便局

・酒匂郵便局

●小田原郵便局

※風景印にある小田原城へ行ってみた➡こちら

●小田原南町郵便局

●酒匂郵便局

※風景印は設置されていないようです。

小型印➡酒匂郵便局開局120周年

※図案は、大正時代の酒匂郵便局局舎と旧東海道の松並木です。

2022年3月9日

玉造城跡と大山守大場家郷士屋敷

〒311-3512 茨城県行方市玉造甲4533−3

・駐車場有

・大山守大場家郷士屋敷は拝観料が必要(2022年3月現在)

入館料 小・中・高校性200円 一般 300円

開館日 火・水・木・土

開館時間 午前10時~午後4時まで

・トイレあり

※詳しくはこちら→大山守大場家郷士屋敷

・玉造城跡は大場家郷士屋敷脇から自由に見学ができます。

まずは大山守大場家郷士屋敷から見学しました。

この住宅は、水戸藩主の領内巡視の際の宿舎兼水戸藩南部の藩政事務所として

使用されていたそうで、お忍びでも何度か来ていたことがあったそうです。

また、過去に一度も火事になったことがないそうです。

☝こちらが大山守大場家郷士の屋敷門になります。

手前が駐車場になっており、この屋敷の裏手が玉造城跡となっていました。

正面向かって、右側の門から入ります!

☟左側の門は開かずの門としてあり、藩主の御成と元旦以外は開かれないことから

「開かずの門」と呼ばれる表門になります。

帰りに門の正面を写そうと思っていたら、すっかり忘れて帰ってきました(;^_^A

門をくぐると、この時期は梅が綺麗に咲いていました。

屋敷に入る前に、右手☟に建物がありますので、そちらで入館料を払います。

☝こちらがちょこっとした資料館になっていて、展示物について係の方が説明してくださいました。

中は撮影できないので画像はありません。

☝会所

ひな壇が飾られていました。

土間がとても広いです。

☝ここが歴代の藩主の方が来たときの式台、玄関の間となります。

そして、先ほどの門から直接入ってくる感じですかね。 開かずの門☟

こちらが歴代の藩主の方のお泊りになる部屋(御殿)で、この裏手がお姫様がお泊りに

なる部屋があります。

☟飾り窓になるのかな?とても素敵です。(裏手は板で覆われていました)

☝この部屋、パンフレットの写真には、掛塾には景山書(九代藩主徳川斉昭)と

戸袋棚のところには、「晴好雨奇」(十一代藩主徳川昭武)の書があるはずなのに??

ないんだけど。どうしたんでしょうね?見れないのはちょっと残念。

ここから裏手に入ります。

この角がお姫さまがお泊りになるお部屋のようです。

室内も、見た限り質素で、天井が低めに感じました。

最後・・・見落としそうだったゆでん湯殿がありました!

きちんと風呂桶があったのに驚きました。

さて、ここから裏手にある玉造城跡へ行ってきました。

時間の関係で、ささっとしか見てこれませんでしたが、素人の私には、城址として

少しわかりにくかったです(;^_^A

こちらの御城は三郭から成り立っていたのですが、今回見学したのは2つまで。

画像の左手(2郭)本丸になるのかな?うっすらピンク色が見えますか?

そこは梅林になっていますと言われ行ってみたけど・・・

満開にはまだ先で、ほとんど咲いてなかった。

右の脇道があり(1郭)行っても藪で進めず。

1郭のところにある階段上がってみたけど・・・。

☝すぐ隣に民家らしきものがあるので、一応ここまでにしておきました。

画像の奥に見える風景は、先ほど行こうと思ったら藪になっていた場所。

もう少し、あちこち歩けば見えるものがあったのかもしれません(;^_^A

ここは、民家の前を通って奥へいくこともできたのですが、時間の関係でここまで。

いや~城址も楽しいですが、歴史ある古民家を実際に見れるのは楽しいです♪