宗教というものは、もともと「この世ではない世界」を探ることで、この世を相対的ないしは否定的に捉えるものです。

このことは現代の唯物論者には理解できない、あるいはわざと理解しようとしないことです。

よく、宗教の定義としてあれこれ言われて、結局のところ「定義不能」みたいな結論を出されることがありますけれども、それは周辺的なところに機銃掃射をしているようなものであって、中心的なところを撃つのであれば、「宗教とは“この世でない世界=他界”をめぐる人間の行為全般を言う」とすべきではないかと私は捉えています。

「いや、他界を云々しない宗教もある」と言われるでしょうけれども、それは一種の派生形態であって、そういう言説の奥には必ず他界問題があるはずです。なければ、それは「人生訓」「道徳」「心理学」などと変わらないものになるでしょう。

(ついでに思いついたので書いておくと、儀式というのは、本質的に「他界交渉」であると言えるでしょう。それはどうやっても現世的な意味に還元できないものです。)

「一日一善」とか「とらわれのない静かな心」というのは、それだけならば人生訓、処世訓であって、宗教ではない。

「諸悪莫作、諸善奉行、自浄其意、是諸仏教」(「七仏通誡偈」「悪をなさず善をなし心を浄めよ。これが諸仏の教えである」)は、衆生への普遍的勧戒であって、その奥には「なぜそれが必要なのか」という前提があり、それは「輪廻解脱=成仏が目的」という「他界」への捉え方があるわけです。ただ善いことをしなさい、悪をしてはいけません、だけでは仏教にはならない。

逆に言えば、現世しかないという考え方には、宗教の入る余地はない、あるのは知恵や学問だということです。

時に現状肯定の言説(たとえば「煩悩即菩提」とか「あるがままに生きろ」とか)もありますが、それは、超越世界を提示し、それによって現世の絶対性を否定しつつ現状の意味づけをするという複雑なプロセスの上で言われていることであって、単に現世だけを見て「そのままでOK」ということではありません。

* * *

だから、宗教と「厭世」とは深く関わりがある。

ブッダは、小国ではあるけれども王子として生まれ、「夏冬雨期それぞれに別邸があり、柔らかな服があり、たくさんの侍者がいて、邸内には管弦の音が満ちていた」という超裕福な身分だったのに、「生は苦である」と観じ、出家修行を始めた、とされています。つまりは、厭世主義者だったということでしょう。この世の頂点とも言える生活を、彼は厭った。贅沢な話だなどと批判しても意味はありません。

ブッダは端的に「世を厭え」と言っています。ブッダの思想は、「輪廻からの脱却」を妨げるすべての欲望を修行や瞑想や叡智によって否定することに主な眼目がありました。

ただし、この後、猛烈苛酷な修行をし、成道後は教団を作りパトロンの庇護を得て大修行道場を主宰した、ということですから、一般的な厭世主義者のイメージとはかけ離れるところがあります。

前にも書きましたが、菩提樹下で「生存は尽きた」と悟った時点で、厭世主義者であればそのまま入滅すればよかったわけですが、それをせずなぜか一転して大宗教指導者となったわけです。

このあたりはブッダの謎であり、仏教そのものの謎であるのかもしれません。(自己救済と他者救済、慈悲の問題?)

(もう一つ言えば、ブッダは超越世界(涅槃後、成仏後)をはっきり示さないまま、現世厭離を強く主張しました。これも奇妙なところです。)

そして、まあいろいろとありますけれども、その後の仏教においても「厭世」は根幹の問題となっていったと言えるでしょう。「厭離穢土、欣求“成仏”」が仏教の根本命題であったことは否定できないのではないでしょうか。

* * *

厭世というのは、この世を厭うわけですが、その奥には、「この世でないもの」への志向がある。

厭世の黒い雲の向こうに、きらきらと輝く何かがほの見える。

それはイデアとしての「楽土」なのかもしれないし、美や真の向こうにある「超越的な光」なのかもしれない。魂の深い記憶(特に中間世での霊界体験)なのかもしれない。

霊的に言えば、厭世は、この世から目を引きはがし、超越的なものへと向けさせる力になるとも言えるでしょう。

逆に言えば、現世に固着し、それを超えたものを一切見ないのは、霊的な成長を妨げることになりかねない。

だとすれば、厭世は、宗教(個人的求道)の出発点であり、また霊的成長に寄与するという側面も持っている、ということにならないでしょうか。

* * *

イエスはどうだったか。

イエスには、厭世主義者という感じはあまりしない。それよりもむしろ、激しい現世否定者という面を持っていました。

彼は富や名声や権力を否定したのみならず、家族のきずなも否定し、さらには善行の報い、信仰の報いさえ、激しく否定しました。

これについては、このブログの「【霊学的イエス論(12)】現世的価値の否定」で書きましたが、

《奉仕の活動をしているからと言って、神から何かご褒美をもらえるなどとは考えるな、そこで報われたらそれで「チャラ」だぞ、と。ましてや信仰して現世利益を得ようなどというのは、お話にならない。信仰は現世のためにあるのではない。

ここには、イエスの現世に対する呪いにも近い忌避のようなものが見て取れる。この世と馴れ合うな、この世の報いをもらうな、そうでないと神への道は歩めない、と。》

もちろん一方で彼は、人と共に酒を飲み飯を食うことを好み、女性や子供との触れ合いも好み、野の花の美しさを讃美しました。(「【霊学的イエス論(10)】イエスの人間くささ」参照。)

しかし彼の思想の中核は、やはり「現世の否定」だった。

トマス福音書には次のような言葉があります。

《誰が自分自身を見出しても、その人にこの世はふさわしくない。》(11)

《通り過ぎて行く者でありなさい。》(42)

厭世主義と「現世否定」ないし「反現世主義」とは異なるのでしょうか。

「現世否定」が、「この世の現状への否定」であり「この世の改革をめざす」ものである時、それは厭世主義とは異なります。(これを現世否定と呼べるかどうかは微妙ですが。)

厭世主義には、「この世はどうあろうとこの世でしかない。理想的な世界といえども、この世である限りそれは求める世界ではない」という諦念があります。そこからは「現世改革」といった意志は生まれてきません。エッセネ派のように砂漠に籠もったり、カタリ派のように「一周回った現状容認」になったりすることはあっても、イエスのように「神の国を来たらせよ」とカリカリ行動することはない。

イエスは厭世主義者の「不行動主義」を嫌ったのかもしれない。あるいは彼の中に分裂があったのかもしれない。

このあたりにイエスの謎、イエスのイエスたるところがあるような気もします。

キリスト教はどうなんでしょうかね。

どうもキリスト教は、グノーシスやカタリ派を懸命になってつぶすことで、結局厭世主義を排除してきたような感じもします。まあ、修道院というものがありましたけれども、どうもそれは本義ではないような……

ちょっとよくわかりません。西洋文明における厭世主義の系譜というものがあるのかないのか、もっと勉強してみないといけません。

ひょっとしたら、「メメント・モリ」という殊更に死を言い立てる運動とか、時折噴出する終末幻想とか、古くから通底して流れる原罪論とかは、現世否定・厭世主義を押しつぶした西洋文明の、一種のヒステリー反応だったのかもしれません。

そして現世主義と超越性を両立させようとしたキリスト教文明の試みは、言わば無茶なアクロバットであって、常に超越性は危機に瀕していたのかもしれません。

* * *

厭世主義の側に立った偏った見方であることを自覚しつつ、あえて言えば、この世を厭うこと、この世を否定すること、この世をどこかで諦めることのない宗教思想は、深みに欠けているように思えます。というか、本質的なことを見落としているのではないかと思います。

魂の探究を掲げつつ結局は「静かな心で生きること」に行ってしまうもの、霊的な問題を扱いつつ「現世の成功」を謳うものは、私には、疑わしいとまでは言わずとも、浅薄なものという感じを持ちます。

宗教的な営為を現世内の問題に還元しようとすることは誤りです。そして超越性というものがあるのなら、現世はやはりネガティブなもの、少なくとも相対的・限定的なものとなることは、当然なことではないか、と。

もっと露骨に言えば、「現世主義の宗教? そんなもんがあるかい!」と。

まあ、前回に書きましたように、「相互了解不能性」があるので、こうした見解は現世主義者にとっては、まったく理解されないものなのかもしれません。

最新の画像[もっと見る]

-

【雑報】ウィルスの不思議

13年前

【雑報】ウィルスの不思議

13年前

-

【雑報2点】異才の詩人・写真家/無限の夢

13年前

【雑報2点】異才の詩人・写真家/無限の夢

13年前

-

【「私」という超難題】(15) 世界への意志

13年前

【「私」という超難題】(15) 世界への意志

13年前

-

【雑報】スペインのトンデモ修復が世界を抱腹させている

13年前

【雑報】スペインのトンデモ修復が世界を抱腹させている

13年前

-

【雑報】スペインのトンデモ修復が世界を抱腹させている

13年前

【雑報】スペインのトンデモ修復が世界を抱腹させている

13年前

-

【雑報】スペインのトンデモ修復が世界を抱腹させている

13年前

【雑報】スペインのトンデモ修復が世界を抱腹させている

13年前

-

【雑報】丸山桂里奈さんが撮った写真が話題になっているけれども

13年前

【雑報】丸山桂里奈さんが撮った写真が話題になっているけれども

13年前

-

【おまけ】憑霊による外国語書記

13年前

【おまけ】憑霊による外国語書記

13年前

-

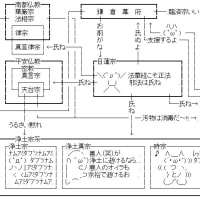

【ワロス】2ちゃんVIPの仏教相関図が面白い

13年前

【ワロス】2ちゃんVIPの仏教相関図が面白い

13年前

-

【拾いもの】三つ鳥居の謎

13年前

【拾いもの】三つ鳥居の謎

13年前

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます