寺町は整備されていて、沿道も煉瓦敷きの通りで巡りやすくなっ

ている。

続いての寺は「法受寺」。こちらの寺は、正暦3年(992)豊島

郡下尾久の地に開創され、宝暦3年(1753)谷中に移転。その後、

震災後に下谷三崎町の法受寺と浅草の安養寺が合併し、1935年、

現在の地に建立された草創以来1,100年以上に及ぶ古寺だ。

こちらの墓所に5代将軍綱吉の生母・桂昌院の墓がある。当時は

大奥に絶大な勢力を誇り、大奥の女性にとって最高の階位である従

一位を生前に贈られている。

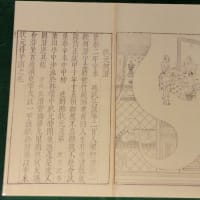

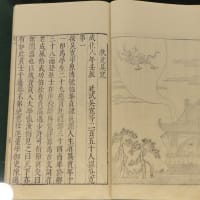

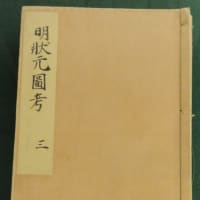

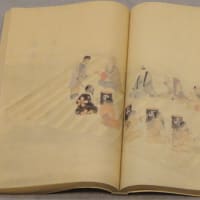

また、こちらの寺は、中国明代の小説集に収録された小説に基づ

き、三遊亭圓朝が落語の演目として翻案された怪談「牡丹灯籠」の

いわれのある寺である。それは寺が谷中時代の頃の話である。

(足立区東伊興4-14-8)

怪談_牡丹灯籠の石標

ている。

続いての寺は「法受寺」。こちらの寺は、正暦3年(992)豊島

郡下尾久の地に開創され、宝暦3年(1753)谷中に移転。その後、

震災後に下谷三崎町の法受寺と浅草の安養寺が合併し、1935年、

現在の地に建立された草創以来1,100年以上に及ぶ古寺だ。

こちらの墓所に5代将軍綱吉の生母・桂昌院の墓がある。当時は

大奥に絶大な勢力を誇り、大奥の女性にとって最高の階位である従

一位を生前に贈られている。

また、こちらの寺は、中国明代の小説集に収録された小説に基づ

き、三遊亭圓朝が落語の演目として翻案された怪談「牡丹灯籠」の

いわれのある寺である。それは寺が谷中時代の頃の話である。

(足立区東伊興4-14-8)

怪談_牡丹灯籠の石標