ドイツ演劇に取り組んでいて良くある事が日常の中に戯曲の言葉がポーンと飛び込んでくる事だ。それもごく自然に。当たり前のように。

三連勤の帰り道だとか、夜眠れなくて何度も寝返りをうっているときだとか、最近飼い始めたハムスターをぼけーっと眺めているときだとか。その瞬間、ふと「ああ、俺の話だ」と思う。

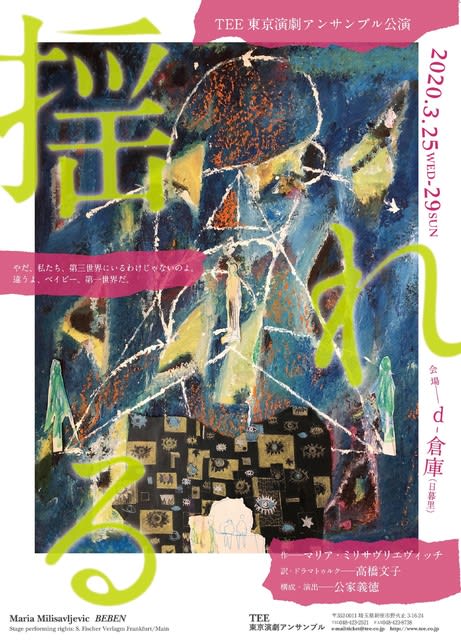

揺れるのは立場か、心か、環境か、夢か、現実か。いいや、全部揺れている気がする。

揺れている中で僕らは歩いている。

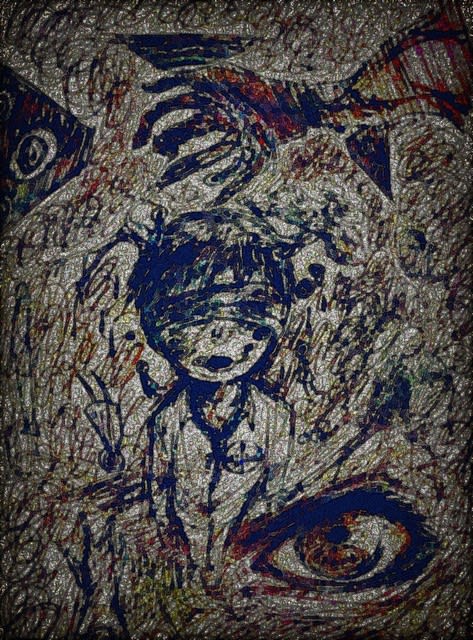

ああ、生きるのはしんどい。でも1番しんどいのは自分が世界のどこにも繋がっていないとき。情報は溺れるほど溢れてるけど、目に入るだけで手が届くものが1つもない。『すっぱい葡萄』なんてお話があったっけ。いっそのこと目を塞ぎたくなる。だけど心のどこかで分かっている、目を塞ぐともっとしんどくなるって事が。だから、なんとか食いしばって目を開きつづける。

目を開いて生きるのは大変。でもまだ目を開く気力のあるうちは開きつづけよう。本当に必要な何かを見つけるために。

頑張れ!おれ、きみ、あなた、ぼく、わたし!

以上、和田響きでした。