「天地明察」沖方丁

面白かった。

映画は見ていないし、天体やら数学の小難しい内容なんかなぁと敬遠していたが、22年の歳月を日本の改暦に賭けた人生ドラマを一気に読んだ。

主人公渋川春海は実在の人物。

「勝負がしとうございます」と血気盛んな若者が、その溢れる才気のために知らずのうち改暦の担い手として動かされていく。

当人の努力、才能は勿論だが、大きく先を見据えて世間に惑わされずしっかり生きていくよき上司、先輩、同僚、ライバルがあってこその偉業。

大老酒井忠清、会津藩主保科正之らも大人やなぁ~とつくづく感じる。

真っ直ぐな想い、真摯な姿勢がことを動かしていく。

今から330年前、よその国で作られたものではなく、この国に合った暦を作り出すという大事業、それには長い時間と人々の熱い想いがあった。

---------------------------------------

江戸初期、当時の日本は貞観4年(862年)に唐よりもたらされた宣明暦を用いていたためかなりの誤差が生じていた。月食・日食の予報が天の運行に二日も遅れていたと言われる。

そこで21歳(1659年)の時に中国の授時暦に基づいて国の各地の緯度・経度を計測し、その結果を元にして授時暦改暦を願い出た。

ところが世の中が殆ど授時暦採用に傾いた時、延宝3年(1675年)に春海が授時暦に基づいて算出した日食が僅かにはずれたことから、申請は却下された。

春海は失敗の原因を研究していくうちに、中国と日本には里差(今日でいう経度差)があり地方時(いわゆる時差)が生じること、また地球が太陽を回る運行が均一な円ではなく楕円であることに気づいた。

そこで、自己の観測データを元にして授時暦を日本向けに改良を加えて大和暦を作成した。

春海は朝廷に大和暦の採用を求めたが、時の京都所司代 稲葉正往らの動きにより、授時暦を一部修正しただけの大統暦採用の詔勅を取り付けてしまう。

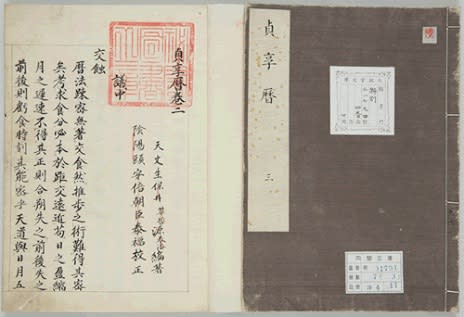

これに対して春海は「地方時」の存在を主張し、最終的には三度目の上表によって大和暦は朝廷により採用されて「貞亨暦」となった。これが日本初の国産暦となる。

面白かった。

映画は見ていないし、天体やら数学の小難しい内容なんかなぁと敬遠していたが、22年の歳月を日本の改暦に賭けた人生ドラマを一気に読んだ。

主人公渋川春海は実在の人物。

「勝負がしとうございます」と血気盛んな若者が、その溢れる才気のために知らずのうち改暦の担い手として動かされていく。

当人の努力、才能は勿論だが、大きく先を見据えて世間に惑わされずしっかり生きていくよき上司、先輩、同僚、ライバルがあってこその偉業。

大老酒井忠清、会津藩主保科正之らも大人やなぁ~とつくづく感じる。

真っ直ぐな想い、真摯な姿勢がことを動かしていく。

今から330年前、よその国で作られたものではなく、この国に合った暦を作り出すという大事業、それには長い時間と人々の熱い想いがあった。

---------------------------------------

江戸初期、当時の日本は貞観4年(862年)に唐よりもたらされた宣明暦を用いていたためかなりの誤差が生じていた。月食・日食の予報が天の運行に二日も遅れていたと言われる。

そこで21歳(1659年)の時に中国の授時暦に基づいて国の各地の緯度・経度を計測し、その結果を元にして授時暦改暦を願い出た。

ところが世の中が殆ど授時暦採用に傾いた時、延宝3年(1675年)に春海が授時暦に基づいて算出した日食が僅かにはずれたことから、申請は却下された。

春海は失敗の原因を研究していくうちに、中国と日本には里差(今日でいう経度差)があり地方時(いわゆる時差)が生じること、また地球が太陽を回る運行が均一な円ではなく楕円であることに気づいた。

そこで、自己の観測データを元にして授時暦を日本向けに改良を加えて大和暦を作成した。

春海は朝廷に大和暦の採用を求めたが、時の京都所司代 稲葉正往らの動きにより、授時暦を一部修正しただけの大統暦採用の詔勅を取り付けてしまう。

これに対して春海は「地方時」の存在を主張し、最終的には三度目の上表によって大和暦は朝廷により採用されて「貞亨暦」となった。これが日本初の国産暦となる。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます