🌸『奥の細道』(芭蕉、俳諧を変えて俳句のもとを作った)

⛳『奥の細道』のあらすじとは

☆俳人・松尾芭蕉が、江戸を出発地として東北へ向かう

*平泉に到着した後、大垣に到着するまでの旅の記録

*そのなかで創作された俳句

☆『奥の細道』冒頭

*「時は永遠の旅人で、人生は旅そのものである」

*芭蕉の人生観を表している

*旅のなかで人生を生きようと考える彼の意志を表す

☆芭蕉は、この後の人生の多くを旅のなかで過ごす

*そこで生まれた俳句に今も多くの人々が心を動かされ

*芭蕉は、俳聖として敬意を集めている

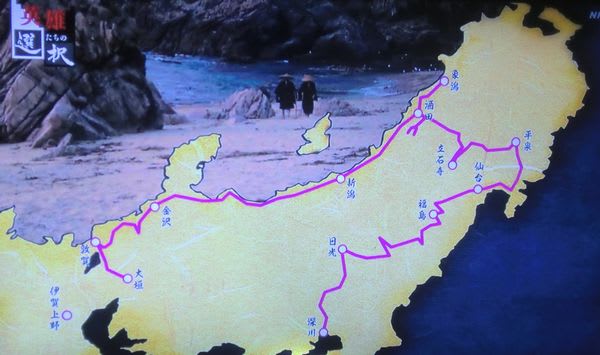

⛳『奥の細道』のルートと場所

☆旅の総移動距離は、2,400Km程

☆旅の期間は、6か月にも満たない

*3月の下旬江戸を出発、5月中旬に平泉に到達

*9月初旬に、大垣に到着

*俳句の普及活動もしながら徒歩で完遂した

*1日に50km程歩いた日もある

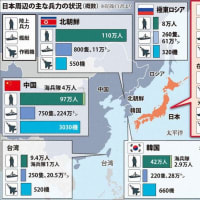

☆芭蕉は忍者との噂が現代にまで残っている

⛳松尾芭蕉は何者?

☆芭蕉は徳川家の3代将軍家光の時代、伊賀忍者の里で生まれた

*芭蕉の家は、苗字を名乗る事を許された、準武士の家柄

☆芭蕉は、出世も望めないという立場を悟る

*自らの活路を文芸、特に俳句に求める

*29歳の時に、江戸へ修行に向かう

☆芭蕉は、紆余曲折の末

*彼は旅のなかに自らの俳人としての理想を見出す

*それに賛同した弟子や支援者の助けを借り

*本作へと繋がる旅を始めた

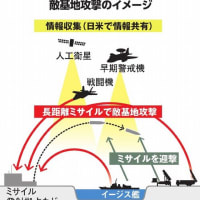

☆『奥の細道』の旅の目的は、仙台藩の偵察だったのでは?

⛳『奥の細道』の目的地は、平泉だった

☆平泉は、奥州藤原氏の土地として栄えた

*鎌倉幕府も迂闊に手を出せない聖域のような場所

*平泉も最終的には鎌倉幕府に滅ぼされた

☆芭蕉が訪れた時には夏草が生い茂る土地となっていた

*芭蕉は、人の社会や人生の儚さを思い

*有名な俳句「夏草や……」を残し涙したと伝わる

⛳河合曽良(そら)

☆芭蕉は、優秀な弟子河合曽良と旅した

☆河合は芭蕉より5歳年下の弟子

*俳句だけでなく地理や神道にも通じ、その博識で旅を支えた

*スケジュール管理も彼がおこなっている

*頼れる秘書のような存在でもあった

☆芭蕉とは別に河合も『曽良旅日記』を書き上げた

☆河合は、芭蕉との旅の後に幕府の巡見使となった

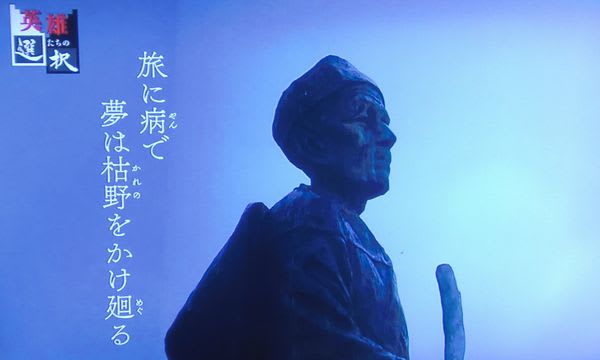

⛳『奥の細道』の最後の俳句

☆長い旅を終え、芭蕉は大垣へと到着する

☆芭蕉は、江戸に帰らなかった理由

*芭蕉は人生は旅で、ひとつの場所へ留まらない

*江戸は帰る場所ではなく、人生という旅の途中だった

☆本作の最後の俳句は、旅を続ける芭蕉の姿を表現している

☆「蛤の……」で始まる俳句

*蛤のふたと身とがわかれるように

*自分を見送る人々と別れて出発する

(敬称略)

⛳知識の向上目指し、記事を参考に自分のノートとしてブログに記載

⛳出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介

☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します

⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います

⛳詳細は、出典記事・番組・画像で確認ください

⛳出典、『ホンシェルジュ』NHK『英雄たちの選択』

⛳知識の向上目指し、記事を参考に自分のノートとしてブログに記載

⛳出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介

☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します

⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います

⛳詳細は、出典記事・番組・画像で確認ください

⛳出典、『ホンシェルジュ』NHK『英雄たちの選択』

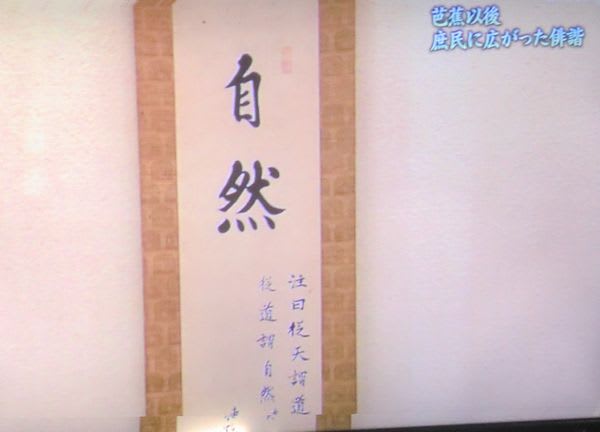

『奥の細道』(芭蕉、俳人&江戸幕府の忍者?)

(『英雄たちの選択』テレビ画面より画像引用)