🌸腎臓の食事療法

☆腎臓病の食事療法として抑えておくべき基礎知識

☆「塩分」「野菜・果物」「タンパク質」

⛳塩分の調整

☆腎臓の食事療法で一番大切なのは、塩分を減らすこと

☆塩分を減らすことで効果が期待できる効果

*血圧を下げる

*腎臓の障害を抑える

☆塩分摂取は6g/日以下を目指す

*6g/日は日本人の平均的な塩分摂取の半分くらいの量

☆塩分を減らす工夫をする方法

*酢の物を食べる

*ダシや香辛料を積極的に使う

*具を増やす など

⛳野菜・果物の調整

☆ミネラル「カリウム」が野菜・果物に含まれている

*腎臓病の患者さんで問題になることがある

☆腎機能が低下すると腎臓からのカリウムの排泄が少なくなる

*野菜・果物を摂取すると「高カリウム血症」になる

☆腎臓病の患者さんでは野菜・果物を控えるように言われている

*果物(バナナ、アボガド、メロン、なつみかん、もも等)

*野菜(いも類全般、かぼちゃ、白菜、キャベツ、なす等)

☆近年この野菜・果物の制限

*腎臓病の患者さんの健康にとって望ましくないとの意見もある

☆筆者の私見も入るが、野菜・果物はしっかり食べてもらっている

*腎機能低下が重症ではない患者さん(eGFR30以上の方)

*高齢者の患者さん

*カリウムの値が高くない患者さん に対しては

☆野菜・果物に含まれる食物繊維やビタミンが多い

⛳タンパク質の調整

☆タンパク質、体に吸収され代謝を受けて尿素窒素(BUN)になる

☆BUNが以下のメカニズムで腎臓に影響を及ぼす

*腎臓の糸球体への負荷

*代謝性アシドーシス(血液が酸性になる)

*ミネラルの異常 など

☆腎機能低下があるときはタンパク制限が推奨される

*eGFR45以上:0.8-1.0g/kg/日

*eGFR45以下:0.6-0.8g/kg/日

☆タンパク質は、動物性、植物性タンパクがある

*動物性タンパクはアミノ酸を効率的に体に取り入れる

*植物性タンパクはビタミン、食物繊維も同時に取り入れる

☆タンパク制限には以下のようなリスクがある

*身体機能への影響

*食事量の低下

*他の栄養素でのカロリーの補正の難易度が高い等

☆筆者の私見になるが

*タンパク制限はリスクが高い割に

*腎機能低下を抑える効果は根拠として限定的と思う

*当院でもタンパク制限は積極的に行っていない

*患者さんには、塩分の調整に集中してもらっている

☆高齢の患者さんが過度なタンパク制限を行った結果

*寝たきりに近い状態になるような事例が多発している

⛳さいごに

☆腎臓の食事療法は「あれもダメ、これもダメ」となりがち

☆食事は一生かかわること

*我慢をするのではなく「これは食べても大丈夫」と

*食べるものを見つけていくことが大切

(敬称略)

⛳知識の向上目指し、記事を参考に自分のノートとしてブログに記載

⛳出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介

☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します

⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います

⛳投資は、自己責任、自己満足、自己判断で

⛳詳細は、出典原書・記事・番組・画像でご確認ください

⛳出典、『赤羽もり内科』『東京女子医大腎臓内科』

⛳出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介

☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します

⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います

⛳投資は、自己責任、自己満足、自己判断で

⛳詳細は、出典原書・記事・番組・画像でご確認ください

⛳出典、『赤羽もり内科』『東京女子医大腎臓内科』

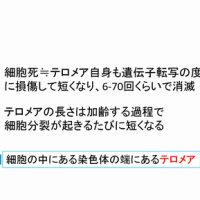

腎臓患者さんの食事療法

(『東京女子医大腎臓内科』より画像引用)