沖縄都市モノレール 沖縄都市モノレール線 普通列車 [1000形] (那覇空港)

令和6年1月27日土曜日。那覇空港に来ている。

車窓に首里城を望む (儀保-首里)

沖縄都市モノレール 沖縄都市モノレール線 普通列車 [1000形] (首里)

沖縄都市モノレール線 普通 那覇空港(11:18)→首里(11:47) 1121 一日乗車券利用

琉球泡盛 めんそーれ 泡盛の邦へ

改札口

沖縄都市モノレール 沖縄都市モノレール線 首里駅 (沖縄県那覇市首里汀良町)

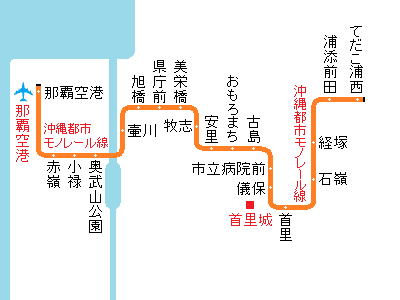

平成15年に那覇空港-首里間が開業。終点だった首里駅だが、令和元年に首里-てだこ浦西間が延伸開業して中間駅となった。

琉球の都だった首里。かつては首里市だったが西暦1954年に那覇市に合併している。

国王頌徳碑

「国王頌徳碑」は琉球王国時代の1543年(嘉靖22)に建立された石碑である。碑文の内容は首里城から、古来より崇拝された弁ヶ嶽(後に久高島・斎場御嶽)の遥拝所として整備される。那覇市内最高所。標高165m)への道を石畳道にし、周辺に松樹を植えるなど参道を整備した国王尚清の徳を讃えたもので、表は平仮名文、裏は漢文で刻まれている。また首里城から東に延びる丘陵「上の毛」の東端部を「かたのはな」といい、この地先に建立されたため別名「かたのはなの碑」ともいう。

石碑が建立された一帯は「碑文の毛」(後に「碑文の前」)と呼ばれ、広場となっていたが、1935年(昭和10)に首里と那覇を結ぶ首里市営バスの発着場となった。

1945(昭和20)の沖縄戦で石碑は破壊されたが、碑の一部が沖縄県立博物館に残されている。本碑は碑の一部や建立年の近い石碑を参考にし、石碑建立地に隣接する現在地に新たに復元したものである。 (説明文より)

明国の年号が見える

明嘉靖22年は天文12年。室町時代である。それにしては新しいなと思ったら碑は復元だった。

18世紀頃の首里古地図にモノレールの路線などを加えたものが。モノレールが首里駅止まりになっている。気になるのはそこか。

上の毛 ウィーヌモー

元東急線利用者なので大井町線上野毛駅から「かみのげ」と読んでしまう。毛は野原の意。沖縄では e→i、o→u となるから「うえの」を「うぃーぬ」と読むのだろう。「もう」は「もー」のままか。

うぃーぬもーは通らず、まずは守礼門を目指す

正殿は復元工事中

令和元年10月31日未明に発生した火災により正殿等9つの主要施設が焼失している。

首里城 久慶門 (沖縄県那覇市首里当蔵町)

昭和58年復元。首里城の通用門であったが、現在順路の都合で出口となっている。後で通る。

守礼門

平成4年に正殿が復元される前の昭和の沖縄観光のイメージはここ。昭和にも平成にも沖縄に来た事はなかったのだが。もっと早く訪れるべきだった。

もとの門は昭和8年に国宝に指定されていたが沖縄戦で破壊された。現在の門は西暦1958年復元。

守禮之邦

咸豐3年(1853)、米国のマシュー・カルブレイス・ペリー提督 Commodore Matthew Calbraith Perry は守礼門を通り首里城を訪れている。清咸豐3年は嘉永6年。ペリー提督は琉球を離れて相州浦賀沖に現れた。黒船来航である。

園比屋武御嶽石門

扁額に「正德十四年八月二十八日」(1519)とあり、尚真王の時代の創建と判明している。昭和8年に国宝に指定。沖縄戦で一部破壊されたが西暦1957年に復元。国指定重要文化財となっている。この「正德」は明国の年号(1506-1521)で、日本の江戸期の「正德」(1711-1716)ではない。

歡會門

歓会門。首里城の城郭へ入る第一の正門だそう。創建はやはり尚真王の時代。戦災で焼失したが昭和49年に復元された。

門の両側には一対のシーサー

瑞泉門

ここも戦災で焼失。平成4年の復元。

瑞泉

扁額をアップで撮るのを忘れた。拡大で画質が悪くて申し訳ない。

瑞泉門を入る前に…

首里城には湧水がある。

龍樋

瑞泉門の名はここにちなむ。龍の彫刻は約500年前のもので明国からもたらされたそう。

中山第一

冊封七碑という石碑。清国より遣わされた冊封使が龍樋を詠んだ漢詩、題字を石碑にしていた。戦災で破壊されてしまったが、拓本から復元されている。もっとも古いのが康熙58年(1719)、冊封副使徐葆光の「中山第一」。「泉の水量は、水質は琉球第一の泉である」の意。

活潑潑地

嘉慶13年(1808)、冊封正使斉鯤の「活潑潑地」。「魚がはねるように水の勢いが極めて活発な泉である」の意。全部で七つあるとは知らず、二つしか写真に撮っていない。

歡會門を望む

瑞泉門にも一対の石獅子

「獅子」を「シーサー」と読む。

漏刻門

漏刻

漏刻とは水時計。時の記念日の由来で漏刻が出てくる。天智天皇10年(671)4月25日に本邦で初めて漏刻を用いる。この日をグレゴリオ暦にすると6月10日で、大正9年に時の記念日が制定された。首里城の漏刻門には漏刻が設置され大鐘を打って城の内外に時刻を知らせていたという。

廣福門

廣福

創建年は不明。明治末期頃に撤去され、平成4年に復元された。

随分高いところまで登ってきた

首里城 奉神門 (沖縄県那覇市首里金城町)

奉神門を過ぎると首里城正殿のある御庭。門は明治末に撤去されたが平成4年に外観が復元された。

奉神門から先は有料区域となる。

首里城公園 入場券 モノ割大人(320円)

入場料金は一般大人400円。モノレールの一日乗車券・二日乗車券を利用中の場合、出札口で乗車券を提示すると団体料金が適用されて320円となる。

沖縄都市モノレール線 1日乗車券(800円) ※二次元コードは隠してあります。

昨夜、那覇空港駅の券売機で購入した切符。暦日ではなく発行から24時間有効である。それでは改札で入場券の半券をもぎってもらい有料区域へ。

奉神

木材倉庫の壁に正殿の画が描かれている

漏刻門を望む

硝子越しに復元工事エリアの様子を見学出来る

龍潭を望み、外の階段で上の階へ登ってゆく

エレベータあります。

火災で正殿から焼け落ちたものが展示されている

また硝子越しに工事の様子を見る

完成したら屋根をこの角度から見る事もあるまい

正殿の復元工事現場がすっぽり素屋根に覆われている

平成の復元では正殿にタイワンヒノキが使われていた。今は伐採禁止となっている大変貴重な木材である。首里城を訪れている台湾からの観光客を見掛けたが、何だか申し訳ないような気持になる。

世誇殿

平成31年の外観復元。本殿の裏側、御内原に位置する。平成4年に正殿など復元して開園した首里城公園。ようやく整備が終わり全面開園となったこの年(平成31年・令和元年)に正殿などが火災で焼失したのか。何たる事か。

いずれも令和6年1月27日撮影

やはり平成31年に復元・公開された東のアザナへむかう。 (つづく)