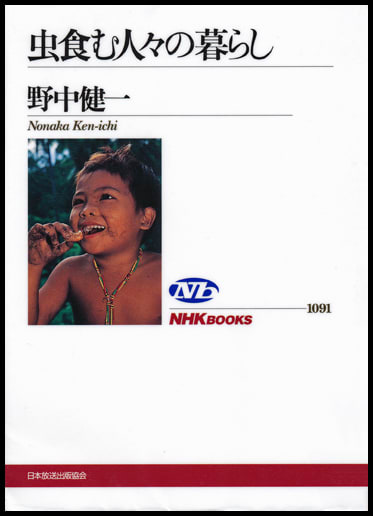

野中健一著、NHKブックス刊

刺激的な題名で中身も刺激的でしたが、著者の視点が素晴らしく感動しました。最後の章で、著者は以下の通り述べています。

----------------------------------------------------

たしかに虫を食べること自体にも魅力はある。だが、それ以上に私の興味をかき立てるのは、虫を食べる人たちなのだ。「食べ物としての昆虫」というよりも、「人が虫を食べる行いである昆虫食」、そしてそこにふくまれる人たちの心のありように私は魅せられ続けてきたのだ。

----------------------------------------------------

著者は1964年生まれで、地理学を専攻する立教大学文学部教授だそうです。本書では、著者自らの昆虫食の記憶と、東南アジアと南アフリカでのフィールドワークの成果の紹介に始まり、中部地方を中心とした日本での昆虫食の文化を紹介しています。なぜ、昆虫を食べるのか、という素朴な疑問を大事にしながら、すべての文化を分け隔て無く見ようという世界観をお持ちです。

そして、本書で最も感銘を受けたことは、文字情報などの客観的な経験によっては、本当には世界を理解出来ないとの著者の主張です。昨今、ドラッカーが流行っていますが、ドラッカーが提唱している考え方や方法論は、組織や人の理解を客体としてではなく、リアルな存在としてとらえた上でないと、上手く適用出来ないと感じていました。あたかも、数式を適用すれば合理的な解が得られるとでもいうような理屈だけの方法論を危うく感じていましたが、著者の主張を読み、非常に共感を覚えました。一読をお勧めしたい良書です。

---------------------------------------------------

URL => http://www.flintstone.co.jp/20080120.html

---------------------------------------------------

評価は4です。

刺激的な題名で中身も刺激的でしたが、著者の視点が素晴らしく感動しました。最後の章で、著者は以下の通り述べています。

----------------------------------------------------

たしかに虫を食べること自体にも魅力はある。だが、それ以上に私の興味をかき立てるのは、虫を食べる人たちなのだ。「食べ物としての昆虫」というよりも、「人が虫を食べる行いである昆虫食」、そしてそこにふくまれる人たちの心のありように私は魅せられ続けてきたのだ。

----------------------------------------------------

著者は1964年生まれで、地理学を専攻する立教大学文学部教授だそうです。本書では、著者自らの昆虫食の記憶と、東南アジアと南アフリカでのフィールドワークの成果の紹介に始まり、中部地方を中心とした日本での昆虫食の文化を紹介しています。なぜ、昆虫を食べるのか、という素朴な疑問を大事にしながら、すべての文化を分け隔て無く見ようという世界観をお持ちです。

そして、本書で最も感銘を受けたことは、文字情報などの客観的な経験によっては、本当には世界を理解出来ないとの著者の主張です。昨今、ドラッカーが流行っていますが、ドラッカーが提唱している考え方や方法論は、組織や人の理解を客体としてではなく、リアルな存在としてとらえた上でないと、上手く適用出来ないと感じていました。あたかも、数式を適用すれば合理的な解が得られるとでもいうような理屈だけの方法論を危うく感じていましたが、著者の主張を読み、非常に共感を覚えました。一読をお勧めしたい良書です。

---------------------------------------------------

URL => http://www.flintstone.co.jp/20080120.html

---------------------------------------------------

評価は4です。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます