地球は大まかに言うと球体だし、我々が立っている地面はほぼ球面です。しかし我々の通常の感覚ではこの地面も、平面となってしまいます。赤道線に立った無数の人が抱くこのような通常の感覚に合わせて、地面を平面図として描写するのがメルカトル図法なのです。メルカトル図は、北に行くほど面積と方向、位置が大きくゆがんでいきます。

メルカトル図の中に方位磁石を片手に小さくなって、東向きに佇む自分を想像してみて下さい。それが赤道上の場合、メルカトル図上の緯度線が地球の円周と同じ長さの直線として表現されると共に、方位磁石の示す東の線はメルカトル図の中に落とした時に、この緯度線と完全に一致することになります。

北緯30度の場合には、メルカトル図上の緯度線が実際の円形の緯度線の約1.5倍の長さ」の直線として表現されると共に、方位磁石の示す東の線はメルカトル図の中にそれを落とした時に、この緯度線より30度だけ右にずれることにもなります。

このずれの検討を、例えば北緯50度より高緯度で行ってもナンセンスです。このことは、北緯90度地点の場合に実際は緯度線など存在しないはずなのに、メルカトル図上では北緯0度線と同じ長さの線でそれが表現されてしまうことからも明らかです。そのような大きなずれになると地図の使用上は、無視しようとしてもなかなか無視できるものではありません。

何れにしてもメルカトル図は、実際の航海で北緯30度地点から方位磁石を頼りに真東に向かう際には、30度分のずれを考慮に入れて用いない限り何の役にも立たない訳です。船乗りが実際にメルカトル図を頼りに航海するかどうかは分かりませんが、もしそうなら、このずれを考慮に入れた特定の方法で適切な修正を加えながら、旅程上の拠点毎に別々に作成された複数枚の比較的狭い地域しか網羅していない実測図を使って航海しているに違いありません。あるいは、何らかの理由からそれらの実測図を使わない場合は、方位磁石を片手に方位と距離あるいは方位と日程からなる旅程表を用いることになるはずです。

会稽東治つまり会稽はほぼ北緯30度です。この地点を中心とした極めて精確な実測図が紀元後3世紀末の西晋で『魏志東夷伝』倭人之条を書いた人の手元にもあったことでしょう。この実測図はまた、組み合わせて全体として俯瞰すると自ずからメルカトル図とほぼ同じようなものになっていたはずです。それが実測図である以上はしかし、そこに描写されている様々な部分の内で実測図として評価できるのは、どんなに大目に見ても地続きになっている三韓までだったはずです。大陸から海によって隔てられた陸地の場合、その陸地の内側ならまだ場合によっては実測図として評価できた可能性もありますが、その場合でも大陸との位置関係については、古代においてはそれを実測図(メルカトル図)として表現することは原理上不可能だったはずです。『魏志東夷伝』倭人之条を書いた人の手許にあった地図にヤマト国が書き込んであったとしても、その位置が実測図つまりメルカトル図上の位置になっていたはずがないのです。北極星の角度を計測して緯度関係だけは分かったでしょうが、経度関係については当時は地続きでない以上知る術がなかったはずだからです。

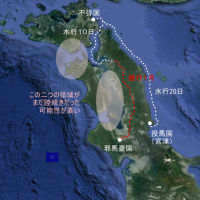

三韓までは正確に描写されていた実測図上で三韓の「北東」から「南西」にかけて広がる余白部分に『魏志東夷伝』倭人之条に書かれているような旅程表に従って上に詳述したようなずれを恐らくは意識ぜずに(そこに書かれた方位の殆どが偶々ずれの生じない南だったので、ずれをことさら意識する必要もなかったことにはなります)、素直に各地点の位置を書き込みながら最終的に図上で、会稽とほぼ同じ緯度線上にヤマト国が来るのを確認し、その場合本当は上に詳述したようなずれを意識しつつ「会稽東治のほぼ東北東」と表記すべきなのに、「会稽東治之東」と書いたのではないか。このように言う人がいるかもしれませんが、『魏志東夷伝』倭人之条に記された旅程は距離ではなく、「水行○○日」という記述法が一部に採用されているため、それもまた正確な方法としては不可能になります。そして官吏とは、洋の東西を問わず、正確さを強く求められるものなのです。古代の中国人だからと言って例外ではないどころか、まさにその典型だったのではないでしょうか?

ところで、北極星の角度が分かればその位置の北緯が分かり、北緯が分かればそれが例えば会稽と同じになることは分かります。とすると、古代人には上に詳述したようなずれを認識できていなかったと前提する限りにおいて、「『魏志東夷伝』倭人之条の記述者は会稽東治と同じ北緯の意味で会稽東治之東と書いた。従って、ヤマト国は南九州にあった(現時点の地形では屋久島がほぼ北緯30度となっている)」と主張することができることになります。しかしそれは、当時は専門家ですら私が上に詳述したようなずれに気づいていなかったと前提する場合に限られる話です。そして恐らくは、専門家だったら当時でもこの程度のことには気づいていたはずです。何故なら、中原の官吏には大陸内で幾らでも経験を積む機会があったはずだし、中原の官吏ならどんな矛盾も見逃さず、その矛盾が解消されるまで学の体系全体を何度でも練り直す意欲と能力くらい当たり前に持っていたはずだからです。もし万が一このずれに気づいていず、北極星の角度にまつわる事柄だけが正確に理解されていたとした場合は逆に、「会稽東治之東」は「会稽と正確に同じ緯度」の意味に厳しく極限されることにもなります。つまり、南九州以外の所はたとえ九州であっても、八女や日向、筑紫すら候補から完全に外れることになるのです。そして屋久島や南九州では、『魏志東夷伝』倭人之条に記載された「会稽東治之東」以外の条件の多くが満たされないことになってしまうのです(とは言え九州説の場合、南九州以外のどの地点をとっても距離に等しく問題が生じます。この点を乗り越えようとする説明は沢山ありますが、どの説明を取っても苦しい感じが否めません。それに対して距離に問題のない近畿説の場合は要するに「会稽東治之東」問題と旅程方向問題にしか難点がないため、これらが解決しさえすれば九州説とは違って、全てにすっきりと収まりが付くのです。そればかりか、ヤマト国遷移説を導入することで、九州説が拠り所とする地名などの九州全体に散在するヤマト国の痕跡までも無下に否定せず、自らの中に収納することができるということにすらなり、文句の付けようのない状況が生まれて来ます)。だからと言って、八女説などを生かそうとの意図の元に飛鳥説の列島高速回転移動説の逆手を取って、九州の高速移動なるものを想定しようとしても、玄界灘の一点を軸にした反時計回りの回転移動が(現時点では高速とまではなっていないにしろ)科学的に証明されているし、そのことによってそれ以外は全く否定されていることにもなるのですから、そんなことは決して許されないのです。現代科学の保証の元、動かせるのは飽くまでも近畿の方なのです。

それでは、『魏志東夷伝』倭人之条の記述者はどのようにして「会稽東治之東」との情報を得たのでしょうか?朝廷に官吏として上奏する重大な公文書であったことを考慮に入れて単なる適当ないい加減な情報だった可能性を除外した上で考えると、可能性としてはひとつ、実際に方位磁石を片手に会稽から船でヤマト国まで航海した経験を十分に積み重ねている複数の船乗りがいて、彼らから入手した情報を元に「会稽東治之東」と書いた。これしか考えられないことになるのです。

ところで、ここでは「会稽東治之東」と略して書いていますが、実際は「計其道里当在会稽東治之東(其の道里を計るに、当に会稽東治の東に在るべし)」となっているのです。「会稽の東に在る」と断定せずに「会稽の東に在るに違いない」と〈確信を持った推定〉の表現になっている訳です。このこともまた「会稽東治之東」という記述者の判断が、実際に何度もヤマト国に通航してきた複数の船乗りの証言に基づいた判断であったに違いないという私の説を強力に後押ししてくれていると感じます。因みに当該箇所の訳を試みると、次のようになります。「ある特殊な風習について、昔会稽の辺りでそれが定着した経緯が文献として手元に残されているが、それと同じような風習が実はこのヤマトで今も行われているようだ。このことは、ヤマト国が古来より会稽との通航の続く地域であるという情報の裏付けとなっている。従って、三韓からの道程を今ひとしきり記述してきたこのヤマト国の位置は、帯方郡から見た東南の海上12000里余(1里=88m の短里で 1056km余)の所にあるということになる訳だが、同時にまた会稽から見て丁度東の位置に当たると確信する。何故ならそうでないと、会稽とのこのような古来からの継続的通航が不可能になってしまい、これでは不合理になってしまうからだ」となります。

従って「会稽東治之東」とは、当時の事情を十分に考慮に入れて判断してもやはり「会稽の、方位磁石の指し示す真東、つまり東の方を向いた時に実測図上の緯度線から南に30度ずれた真東」にしかならないのです。それは、現在の地形ではどこまで行っても海になってしまっています。「会稽東治之東」に従う限り、九州を軸にした反時計回りの高速回転移動という仮説を受け入れ、その直前の紀元3世紀末の大和盆地がそのライン上にあったと考えるしかないのです。

しかしそれならなぜ、「ヤマト国に行きたい時は会稽から船で真東に向かってください。最短コースです。実際に多くの船乗りが用いているコースです」と書かなかったのでしょうか?なぜわざわざ半島経由の旅程が詳述されているのでしょうか?

実はこれも簡単です。この記述はあくまでも東夷伝として書かれている上に、想定された読者が恐らくは主に半島の帯方郡に拠点を構える漢人の役人達だったからなのです。高句麗や三韓を含む東夷の政治情勢をコントロールすることがテーマとなる中で、東夷における倭のその時点での位置づけが必要となっていたからであるに違いありません。最短距離のアクセス法は確かにあるけど、かの重要課題である東夷の中ではこのような位置づけになっているのですよということだったのです。

因みに、会稽の近くには寧波があり、高速回転移動後で距離が遠くなってしまっている比較的浅い時代においてすら列島は大陸と、この寧波を入口として半島を経由することなく、我々が想像するよりも遥かに頻繁に、というよりは極日常的に、通行し合っていたことが分かっています。それは、航海術が未発達だったに違いないと私達が根拠なしに決めつけている奈良時代以前においても実際は、それ以降とそれ程変わらなかった筈なのです。例えば、太古に大陸の江南辺りからミャオ族が大量に船で渡ってきて弥生人のベースのひとつとなったという言い方は意外と多くの人に何の抵抗もなく受け入れられていますが、それならば、今私が述べていることに実際はほぼ同意していることになるのです。

「遣唐船は実際、不安定な船の構造と稚拙な航海術の為にバンバン沈んだ。出航した遣唐船が一隻たりとも欠けることなく往復できることは稀だったようだ」などという捉え方が一般的なのは、私も承知しています。実際、才能を認められて遣唐使に選ばれ大いに名誉に感じつつも、その危険性を強く意識して家族や恋人との別れをまるで死別であるかのように嘆く遣唐使の姿や、自分が遣唐使に選ばれないよう、あるいは政敵が遣唐使に選ばれるよう、小狡く画策する貴族の話、実際に何隻中何隻しか戻って来なかったなどという空海・最澄の入唐時の伝説のような話が、文献上は少なからず確認できるのです。しかしそれは、そこに描かれているのも、それを描いているのも、大陸への航海を実際より何倍も深刻なものに捉える要因に事欠かない貴族だったからと考えるべきでしょう。そのような逸話が多数確認できるからと言って、それをあまり過大評価できない訳です。そもそも、冷静になって文献を調べると、たとえ貴族であっても無事に帰国した人間が実際は多数確認できるし、中には3回も4回も遣唐使になっている貴族すら確認できるのです(例えば吉備真備など)。何れにしても、少なくとも、先述のような記述が文献上数多く見つかるからと言って短絡的に、大陸との通航そのものが貴族のみならず社会のありとあらゆる階層で殆ど回避されていたに違いないなどと決めつけることだけは避けておいた方がいいようです。そうでないと列島には、少なからぬ比率を占めている南方系の氏族が実際ほどの規模では存在できいことにもなり、明らかな齟齬を生じてしまうことにもなるでしょう。

列島は大陸とこの会稽や寧波を入口として、半島を経由することなく、我々が想像するよりも遥かに頻繁に、というよりは極日常的に通行し合っていたのです。しかも、かなりの昔から。「会稽東治之東」はヤマト国の位置だけではなく、古代における東シナ海のこのような実態も伝えてくれていたのです。

ヤマト国論争の整理という意味でも、飛鳥昭雄氏の著作は、他には見たことのないような詳しさや的確さ、大胆さ、斬新さになっています。従って何より先ず、彼の著作を読んでもらうのがいいと思います。ここで書いたこと以外で非常に興味深いデータが、例えば全国に残る地名の方位異常など証拠として大量に引き合いに出されています。ここでは、彼の著作にも比較的論述が薄いと私が感じるところを中心に、彼の説を補うような形で書いてみました。

メルカトル図の中に方位磁石を片手に小さくなって、東向きに佇む自分を想像してみて下さい。それが赤道上の場合、メルカトル図上の緯度線が地球の円周と同じ長さの直線として表現されると共に、方位磁石の示す東の線はメルカトル図の中に落とした時に、この緯度線と完全に一致することになります。

北緯30度の場合には、メルカトル図上の緯度線が実際の円形の緯度線の約1.5倍の長さ」の直線として表現されると共に、方位磁石の示す東の線はメルカトル図の中にそれを落とした時に、この緯度線より30度だけ右にずれることにもなります。

このずれの検討を、例えば北緯50度より高緯度で行ってもナンセンスです。このことは、北緯90度地点の場合に実際は緯度線など存在しないはずなのに、メルカトル図上では北緯0度線と同じ長さの線でそれが表現されてしまうことからも明らかです。そのような大きなずれになると地図の使用上は、無視しようとしてもなかなか無視できるものではありません。

何れにしてもメルカトル図は、実際の航海で北緯30度地点から方位磁石を頼りに真東に向かう際には、30度分のずれを考慮に入れて用いない限り何の役にも立たない訳です。船乗りが実際にメルカトル図を頼りに航海するかどうかは分かりませんが、もしそうなら、このずれを考慮に入れた特定の方法で適切な修正を加えながら、旅程上の拠点毎に別々に作成された複数枚の比較的狭い地域しか網羅していない実測図を使って航海しているに違いありません。あるいは、何らかの理由からそれらの実測図を使わない場合は、方位磁石を片手に方位と距離あるいは方位と日程からなる旅程表を用いることになるはずです。

会稽東治つまり会稽はほぼ北緯30度です。この地点を中心とした極めて精確な実測図が紀元後3世紀末の西晋で『魏志東夷伝』倭人之条を書いた人の手元にもあったことでしょう。この実測図はまた、組み合わせて全体として俯瞰すると自ずからメルカトル図とほぼ同じようなものになっていたはずです。それが実測図である以上はしかし、そこに描写されている様々な部分の内で実測図として評価できるのは、どんなに大目に見ても地続きになっている三韓までだったはずです。大陸から海によって隔てられた陸地の場合、その陸地の内側ならまだ場合によっては実測図として評価できた可能性もありますが、その場合でも大陸との位置関係については、古代においてはそれを実測図(メルカトル図)として表現することは原理上不可能だったはずです。『魏志東夷伝』倭人之条を書いた人の手許にあった地図にヤマト国が書き込んであったとしても、その位置が実測図つまりメルカトル図上の位置になっていたはずがないのです。北極星の角度を計測して緯度関係だけは分かったでしょうが、経度関係については当時は地続きでない以上知る術がなかったはずだからです。

三韓までは正確に描写されていた実測図上で三韓の「北東」から「南西」にかけて広がる余白部分に『魏志東夷伝』倭人之条に書かれているような旅程表に従って上に詳述したようなずれを恐らくは意識ぜずに(そこに書かれた方位の殆どが偶々ずれの生じない南だったので、ずれをことさら意識する必要もなかったことにはなります)、素直に各地点の位置を書き込みながら最終的に図上で、会稽とほぼ同じ緯度線上にヤマト国が来るのを確認し、その場合本当は上に詳述したようなずれを意識しつつ「会稽東治のほぼ東北東」と表記すべきなのに、「会稽東治之東」と書いたのではないか。このように言う人がいるかもしれませんが、『魏志東夷伝』倭人之条に記された旅程は距離ではなく、「水行○○日」という記述法が一部に採用されているため、それもまた正確な方法としては不可能になります。そして官吏とは、洋の東西を問わず、正確さを強く求められるものなのです。古代の中国人だからと言って例外ではないどころか、まさにその典型だったのではないでしょうか?

ところで、北極星の角度が分かればその位置の北緯が分かり、北緯が分かればそれが例えば会稽と同じになることは分かります。とすると、古代人には上に詳述したようなずれを認識できていなかったと前提する限りにおいて、「『魏志東夷伝』倭人之条の記述者は会稽東治と同じ北緯の意味で会稽東治之東と書いた。従って、ヤマト国は南九州にあった(現時点の地形では屋久島がほぼ北緯30度となっている)」と主張することができることになります。しかしそれは、当時は専門家ですら私が上に詳述したようなずれに気づいていなかったと前提する場合に限られる話です。そして恐らくは、専門家だったら当時でもこの程度のことには気づいていたはずです。何故なら、中原の官吏には大陸内で幾らでも経験を積む機会があったはずだし、中原の官吏ならどんな矛盾も見逃さず、その矛盾が解消されるまで学の体系全体を何度でも練り直す意欲と能力くらい当たり前に持っていたはずだからです。もし万が一このずれに気づいていず、北極星の角度にまつわる事柄だけが正確に理解されていたとした場合は逆に、「会稽東治之東」は「会稽と正確に同じ緯度」の意味に厳しく極限されることにもなります。つまり、南九州以外の所はたとえ九州であっても、八女や日向、筑紫すら候補から完全に外れることになるのです。そして屋久島や南九州では、『魏志東夷伝』倭人之条に記載された「会稽東治之東」以外の条件の多くが満たされないことになってしまうのです(とは言え九州説の場合、南九州以外のどの地点をとっても距離に等しく問題が生じます。この点を乗り越えようとする説明は沢山ありますが、どの説明を取っても苦しい感じが否めません。それに対して距離に問題のない近畿説の場合は要するに「会稽東治之東」問題と旅程方向問題にしか難点がないため、これらが解決しさえすれば九州説とは違って、全てにすっきりと収まりが付くのです。そればかりか、ヤマト国遷移説を導入することで、九州説が拠り所とする地名などの九州全体に散在するヤマト国の痕跡までも無下に否定せず、自らの中に収納することができるということにすらなり、文句の付けようのない状況が生まれて来ます)。だからと言って、八女説などを生かそうとの意図の元に飛鳥説の列島高速回転移動説の逆手を取って、九州の高速移動なるものを想定しようとしても、玄界灘の一点を軸にした反時計回りの回転移動が(現時点では高速とまではなっていないにしろ)科学的に証明されているし、そのことによってそれ以外は全く否定されていることにもなるのですから、そんなことは決して許されないのです。現代科学の保証の元、動かせるのは飽くまでも近畿の方なのです。

それでは、『魏志東夷伝』倭人之条の記述者はどのようにして「会稽東治之東」との情報を得たのでしょうか?朝廷に官吏として上奏する重大な公文書であったことを考慮に入れて単なる適当ないい加減な情報だった可能性を除外した上で考えると、可能性としてはひとつ、実際に方位磁石を片手に会稽から船でヤマト国まで航海した経験を十分に積み重ねている複数の船乗りがいて、彼らから入手した情報を元に「会稽東治之東」と書いた。これしか考えられないことになるのです。

ところで、ここでは「会稽東治之東」と略して書いていますが、実際は「計其道里当在会稽東治之東(其の道里を計るに、当に会稽東治の東に在るべし)」となっているのです。「会稽の東に在る」と断定せずに「会稽の東に在るに違いない」と〈確信を持った推定〉の表現になっている訳です。このこともまた「会稽東治之東」という記述者の判断が、実際に何度もヤマト国に通航してきた複数の船乗りの証言に基づいた判断であったに違いないという私の説を強力に後押ししてくれていると感じます。因みに当該箇所の訳を試みると、次のようになります。「ある特殊な風習について、昔会稽の辺りでそれが定着した経緯が文献として手元に残されているが、それと同じような風習が実はこのヤマトで今も行われているようだ。このことは、ヤマト国が古来より会稽との通航の続く地域であるという情報の裏付けとなっている。従って、三韓からの道程を今ひとしきり記述してきたこのヤマト国の位置は、帯方郡から見た東南の海上12000里余(1里=88m の短里で 1056km余)の所にあるということになる訳だが、同時にまた会稽から見て丁度東の位置に当たると確信する。何故ならそうでないと、会稽とのこのような古来からの継続的通航が不可能になってしまい、これでは不合理になってしまうからだ」となります。

従って「会稽東治之東」とは、当時の事情を十分に考慮に入れて判断してもやはり「会稽の、方位磁石の指し示す真東、つまり東の方を向いた時に実測図上の緯度線から南に30度ずれた真東」にしかならないのです。それは、現在の地形ではどこまで行っても海になってしまっています。「会稽東治之東」に従う限り、九州を軸にした反時計回りの高速回転移動という仮説を受け入れ、その直前の紀元3世紀末の大和盆地がそのライン上にあったと考えるしかないのです。

しかしそれならなぜ、「ヤマト国に行きたい時は会稽から船で真東に向かってください。最短コースです。実際に多くの船乗りが用いているコースです」と書かなかったのでしょうか?なぜわざわざ半島経由の旅程が詳述されているのでしょうか?

実はこれも簡単です。この記述はあくまでも東夷伝として書かれている上に、想定された読者が恐らくは主に半島の帯方郡に拠点を構える漢人の役人達だったからなのです。高句麗や三韓を含む東夷の政治情勢をコントロールすることがテーマとなる中で、東夷における倭のその時点での位置づけが必要となっていたからであるに違いありません。最短距離のアクセス法は確かにあるけど、かの重要課題である東夷の中ではこのような位置づけになっているのですよということだったのです。

因みに、会稽の近くには寧波があり、高速回転移動後で距離が遠くなってしまっている比較的浅い時代においてすら列島は大陸と、この寧波を入口として半島を経由することなく、我々が想像するよりも遥かに頻繁に、というよりは極日常的に、通行し合っていたことが分かっています。それは、航海術が未発達だったに違いないと私達が根拠なしに決めつけている奈良時代以前においても実際は、それ以降とそれ程変わらなかった筈なのです。例えば、太古に大陸の江南辺りからミャオ族が大量に船で渡ってきて弥生人のベースのひとつとなったという言い方は意外と多くの人に何の抵抗もなく受け入れられていますが、それならば、今私が述べていることに実際はほぼ同意していることになるのです。

「遣唐船は実際、不安定な船の構造と稚拙な航海術の為にバンバン沈んだ。出航した遣唐船が一隻たりとも欠けることなく往復できることは稀だったようだ」などという捉え方が一般的なのは、私も承知しています。実際、才能を認められて遣唐使に選ばれ大いに名誉に感じつつも、その危険性を強く意識して家族や恋人との別れをまるで死別であるかのように嘆く遣唐使の姿や、自分が遣唐使に選ばれないよう、あるいは政敵が遣唐使に選ばれるよう、小狡く画策する貴族の話、実際に何隻中何隻しか戻って来なかったなどという空海・最澄の入唐時の伝説のような話が、文献上は少なからず確認できるのです。しかしそれは、そこに描かれているのも、それを描いているのも、大陸への航海を実際より何倍も深刻なものに捉える要因に事欠かない貴族だったからと考えるべきでしょう。そのような逸話が多数確認できるからと言って、それをあまり過大評価できない訳です。そもそも、冷静になって文献を調べると、たとえ貴族であっても無事に帰国した人間が実際は多数確認できるし、中には3回も4回も遣唐使になっている貴族すら確認できるのです(例えば吉備真備など)。何れにしても、少なくとも、先述のような記述が文献上数多く見つかるからと言って短絡的に、大陸との通航そのものが貴族のみならず社会のありとあらゆる階層で殆ど回避されていたに違いないなどと決めつけることだけは避けておいた方がいいようです。そうでないと列島には、少なからぬ比率を占めている南方系の氏族が実際ほどの規模では存在できいことにもなり、明らかな齟齬を生じてしまうことにもなるでしょう。

列島は大陸とこの会稽や寧波を入口として、半島を経由することなく、我々が想像するよりも遥かに頻繁に、というよりは極日常的に通行し合っていたのです。しかも、かなりの昔から。「会稽東治之東」はヤマト国の位置だけではなく、古代における東シナ海のこのような実態も伝えてくれていたのです。

ヤマト国論争の整理という意味でも、飛鳥昭雄氏の著作は、他には見たことのないような詳しさや的確さ、大胆さ、斬新さになっています。従って何より先ず、彼の著作を読んでもらうのがいいと思います。ここで書いたこと以外で非常に興味深いデータが、例えば全国に残る地名の方位異常など証拠として大量に引き合いに出されています。ここでは、彼の著作にも比較的論述が薄いと私が感じるところを中心に、彼の説を補うような形で書いてみました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます