EDN JapanのDesign Ideasというコーナーで「圧電ブザーによる発振回路で白色LEDを駆動」という記事が載っていました。

RLCの電子工作日記さんでさっそく実験されています。

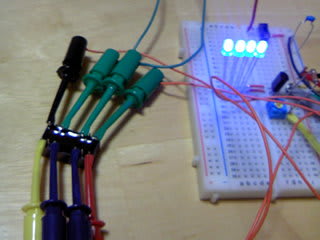

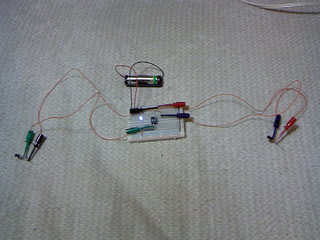

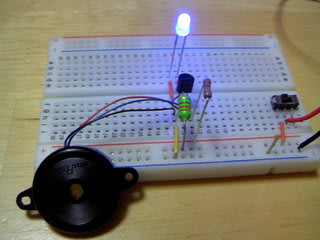

実験してみました。

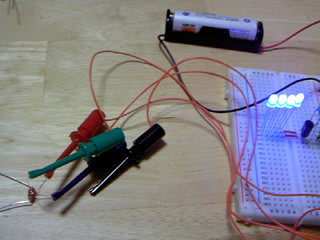

光ってます。

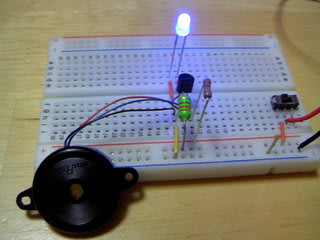

何か発振回路があれば、トランジスタでスイッチングしてコイルで昇圧すれば白色LEDがつきます。発振回路はトランジスタ2個だったり、誘導起電力だったり、555タイマーICを使ったりします。今回のはピエゾ圧電素子というのを使って発振しているところが特徴です。

一見普通の圧電スピーカーに見えますが、自励振タイプのもので、足が3本はえています。黒がGND、赤が信号、青がフィードバックだそうです。通常使っているのは他励振タイプのもので足が2本です。違いがどのようにあるのかいまいち分かっていませんが、自励振タイプのものは名前の通り自分で発振できるということなのではないかと思います。3本足のがあることすら知らなかったので新鮮でした。

入手先は鈴商です。通販では扱っていないようですが、村田製作所のPKM11-6A0という型番のものです(100円)。メーカーサイトでも型番が見つからないので既に製造中止みたいです(村田製作所の発音部品のページ)。鈴商の店頭に書かれていた仕様です。

「24φ圧電振動板 6.5kHz/3Vp-p 75dB以上 帰還電極付 muRata PKM11-6A0」

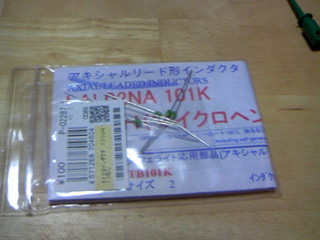

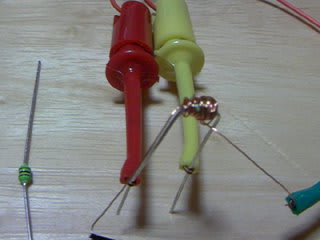

他に使った部品です。

- コイルはサトー電気さんで買った330uHのラジアルアキシャルリードタイプのもの

- 抵抗は510Ω

- トランジスタは2SC1815GR

コイルは最初100uHのものを使ってみましたが、発振はするのですがうまく昇圧できなくて2Vちょいくらいしか出なくてLEDが光りませんでした。330uHのものに変えると光るようになりました。

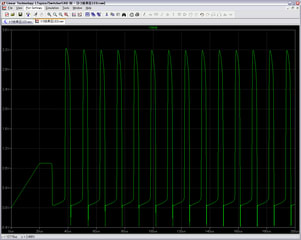

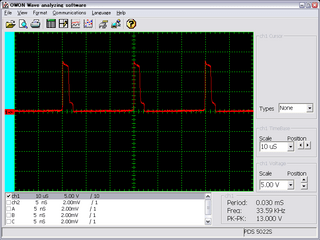

オシロで波形を眺めてみました。

発振周波数は127.1kHz、p-p 3.44V出ています。

EDNの記事によると発振周波数はf=1/(2π√LC)と書かれています。Cは圧電ブザーの容量だそうです。試しに計ってみるとC=7.6nFでした。L=330uHを代入すると100.5kHzなので、ほぼ合っています。誤差はLの分と浮遊容量とかだと思います。

鈴商で売っている別の圧電ブザーでも試してみました。

店頭では「27φ/10φ 帰還電極付」とだけ書かれていて型番は分かりませんでした(50円)。リード線の色は赤(フィードバック)、黒(信号)、白(GND)です。村田製作所のカタログには素手で触ると短期間で錆びると書かれているので注意が必要です。

圧電ブザー以外は上と同じ部品を使っています。

こちらもオシロで見てみました。

発振周波数97.75kHz、p-p 3.2Vです。

鈴商の通販サイトで売っているものは店頭のものと違うようです。他に千石電商にも置いてあったのですが、後で買おうと思って他を回っている間にすっかり忘れて買いそびれてしまいました。たしか、ケース入りだったので圧電ブザーかどうかよく分からなかったような気がします。

LTspiceはピエゾ素子をどうすればいいのか分からなかったので試していません。

とりあえず部品が少なくていいのがいい感じです。ただし大型の部品なのが少し悲しいところです。薄く作るのにはいいかもしれません。

発振すればなんでもいいと思えば、リレーとかモーターを使った機械式発振で昇圧なんてのもありなんでしょうか。いっそシシオドシで昇圧、って発振周波数が低すぎるか。セラロックとか水晶発振器って使えないかな?

EDN関連で他に試してみたものです。

「インダクタンスの値を計測可能な簡易テスター」を試してみる

「インダクタンスの値を計測可能な簡易テスター」をシミュレートしてみる

「ピアース発振回路の応用でインダクタンスを計測」をシミュレートしてみる

RLCの電子工作日記さんでさっそく実験されています。

実験してみました。

光ってます。

何か発振回路があれば、トランジスタでスイッチングしてコイルで昇圧すれば白色LEDがつきます。発振回路はトランジスタ2個だったり、誘導起電力だったり、555タイマーICを使ったりします。今回のはピエゾ圧電素子というのを使って発振しているところが特徴です。

一見普通の圧電スピーカーに見えますが、自励振タイプのもので、足が3本はえています。黒がGND、赤が信号、青がフィードバックだそうです。通常使っているのは他励振タイプのもので足が2本です。違いがどのようにあるのかいまいち分かっていませんが、自励振タイプのものは名前の通り自分で発振できるということなのではないかと思います。3本足のがあることすら知らなかったので新鮮でした。

入手先は鈴商です。通販では扱っていないようですが、村田製作所のPKM11-6A0という型番のものです(100円)。メーカーサイトでも型番が見つからないので既に製造中止みたいです(村田製作所の発音部品のページ)。鈴商の店頭に書かれていた仕様です。

「24φ圧電振動板 6.5kHz/3Vp-p 75dB以上 帰還電極付 muRata PKM11-6A0」

他に使った部品です。

- コイルはサトー電気さんで買った330uHの

- 抵抗は510Ω

- トランジスタは2SC1815GR

コイルは最初100uHのものを使ってみましたが、発振はするのですがうまく昇圧できなくて2Vちょいくらいしか出なくてLEDが光りませんでした。330uHのものに変えると光るようになりました。

オシロで波形を眺めてみました。

発振周波数は127.1kHz、p-p 3.44V出ています。

EDNの記事によると発振周波数はf=1/(2π√LC)と書かれています。Cは圧電ブザーの容量だそうです。試しに計ってみるとC=7.6nFでした。L=330uHを代入すると100.5kHzなので、ほぼ合っています。誤差はLの分と浮遊容量とかだと思います。

鈴商で売っている別の圧電ブザーでも試してみました。

店頭では「27φ/10φ 帰還電極付」とだけ書かれていて型番は分かりませんでした(50円)。リード線の色は赤(フィードバック)、黒(信号)、白(GND)です。村田製作所のカタログには素手で触ると短期間で錆びると書かれているので注意が必要です。

圧電ブザー以外は上と同じ部品を使っています。

こちらもオシロで見てみました。

発振周波数97.75kHz、p-p 3.2Vです。

鈴商の通販サイトで売っているものは店頭のものと違うようです。他に千石電商にも置いてあったのですが、後で買おうと思って他を回っている間にすっかり忘れて買いそびれてしまいました。たしか、ケース入りだったので圧電ブザーかどうかよく分からなかったような気がします。

LTspiceはピエゾ素子をどうすればいいのか分からなかったので試していません。

とりあえず部品が少なくていいのがいい感じです。ただし大型の部品なのが少し悲しいところです。薄く作るのにはいいかもしれません。

発振すればなんでもいいと思えば、リレーとかモーターを使った機械式発振で昇圧なんてのもありなんでしょうか。いっそシシオドシで昇圧、って発振周波数が低すぎるか。セラロックとか水晶発振器って使えないかな?

EDN関連で他に試してみたものです。

「インダクタンスの値を計測可能な簡易テスター」を試してみる

「インダクタンスの値を計測可能な簡易テスター」をシミュレートしてみる

「ピアース発振回路の応用でインダクタンスを計測」をシミュレートしてみる