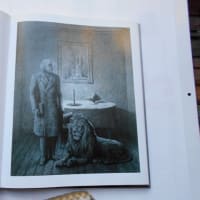

サーカスといえば、テントの中の円形状の舞台というのが通念である。題は『サーカスの景』でありながら、華やかな装飾もなく薄暗い平原に、虎たちの虎離れ(?)した組み体操のような静止状態の並列と象に乗った虎、飛び上がったイルカを空中から威嚇してるようなポーズのキリン、それに空飛ぶ鳥(鷹?)がいるだけ・・・。調教師らしき男が鞭を虎に向けている。他には虎の手を乗せるための台座三つ。

男の風体から虎の大きさを推し量ると、かなりの大きさでありこの中にいるのは相当な恐怖だと思うけれど、サーカスという空間ではと、納得してしまう。

描かれた条件はこれだけである。

キリンの首が長いのは、血圧が高いからだと聞いたことがあるけれど、下を向き続けることは死にいたるポーズであり、また空中で足を踏ん張っているということは、飛んでいるわけでもない。すなわち、この空間には重力がない。

無重力というのは、非現実的であり、夢想空間と位置づけてもいかもしれない。キリンの身体の柄の濃淡は反対である。

それにしても手掛かりになる人工物の欠如・・・強いて言えば台座がある。それに描かれた記号らしき『×・○・◇』そして象に描かれた『△』これらは人間の英知が生んだ記号ではある。

いくらサーカスといえども、三頭の虎が組んで何かをすることは不可能だし、ましてその上に乗るなどとは物理的に有り得ない。空に浮いている。光は自然光ではなく、虎の背後から後光のような光が射している。後光=尊いものとしたら、この中心の虎は何を意味しているのだろう。三角を模る二頭の虎はお互い口づけ(愛情)をしている。

とすれば、愛情こそがこの世で最も尊いという仄めかしかもしれない。

中心の虎は後光が射すほどに高徳の虎なのだろうか・・・男のもつ鞭はその虎に向けられているようでもあり、男の両手を虎が捕縛しているようでもある。

右端の虎の様子は《傲慢と軽蔑・・・差別、尻尾の下に頭》の上に済ました虎、右から二番目の虎の台座はひし形のマーク、これは等(同じである)の暗示か・・・。

左端の虎は象に乗っているけれど、象は虎の獲物であり、虎は象を捕らえる本能があるはず・・・。矛盾した相当に恐ろしい平穏、光景である。(後ろ脚の影も気になる)

男はこれら虎の群れを調教しているかに見える。しかし実は虎に抑えられ、今しも、虎に襲われる手前の光景かもしれない。

《人間の傲慢》は、虎の神がかった祈りの抑制によって留まっている。(知らぬは人ばかり・・・)

空飛ぶ鳥(鷹)の寓話に、自分を撃った矢羽根は自分(鷹)の羽根であったと悟る場面がある。

『己を殺すものは己である』と、高見の見物をしているのかもしれない。

一寸の虫にも五分の魂・・・生きとし生きるものの尊厳は平等である。

これらの景はそれぞれ真正面から描かれている(遠近法を用いていない=不自然)。それぞれの景が真正面に見える鑑賞者の位置というものは・・・鑑賞者こそが円(サークル)の中心点に位置し、サーカスに現れるであろう虎や象から見つめられる存在だということかもしれない。虎の擬人化、直立し拝むように両手を合わせるなどということは非現実的である。あたかも二頭の虎が上部の虎を支えているように(あるいは台座、象に乗り)描かれているのは人間より高く位置する必然からかも知れない(差別を表す一頭だけが低い位置に頭を下げている)

作家の隠した意図・・・

《鑑賞者(あるいは作家自身)は見ていると思っているが、実は見られている=見世物のような存在である》と揶揄しているのかもしれない。

観衆は静かなる脅威をもっている。描写の不鮮明は意図の隠蔽によるものかもしれない。(たとえば、虎の脚は左右が一本に重なっているように描かれているが、それは、男の手が片手(優勢)ではなく両手を捕縛されている(劣勢)という暗示のためかもしれないというように・・・)

作家の意図は幻想(たとえば、空中にいるキリン)であるという前提のために、肯定(納得)が先にたち、否定までには時間を要する。真意に至るまでの自問自答は、眼力よりも自己否定する謙虚さが必要だったかもしれない。鑑賞者(あるいは作家自身)の位置をサークルの中心に考えると、手前(周囲)の曖昧な泥沼のような湿地は精神の混迷だろうか。しかし、無風の静かな光景ではある。

絵の中心が定まらず、広角レンズでしか捉えられないような眼差しの散逸・・・焦点を一つに絞りきれない。逆に言えば、それぞれの存在が鑑賞者に向かって真正面に位置している。やはり、鑑賞者はサークルの中心に位置し、鑑賞者自身がくるくる回るしかない。見るのではなく、実は見られている関係にあるのだと気づく。

暗く沈んだ響きを持つこの作品には《作家の自嘲と見ることの変換》が内包されている。作品は哲学的な思考を鑑賞者に要求する絵である。

そして中心の光、あれは後光などではなく、新しい異世界が始まるという予兆かもしれない。明け初める予感は精神の混迷を払拭させる霊光(神秘)かもしれない。

男の風体から虎の大きさを推し量ると、かなりの大きさでありこの中にいるのは相当な恐怖だと思うけれど、サーカスという空間ではと、納得してしまう。

描かれた条件はこれだけである。

キリンの首が長いのは、血圧が高いからだと聞いたことがあるけれど、下を向き続けることは死にいたるポーズであり、また空中で足を踏ん張っているということは、飛んでいるわけでもない。すなわち、この空間には重力がない。

無重力というのは、非現実的であり、夢想空間と位置づけてもいかもしれない。キリンの身体の柄の濃淡は反対である。

それにしても手掛かりになる人工物の欠如・・・強いて言えば台座がある。それに描かれた記号らしき『×・○・◇』そして象に描かれた『△』これらは人間の英知が生んだ記号ではある。

いくらサーカスといえども、三頭の虎が組んで何かをすることは不可能だし、ましてその上に乗るなどとは物理的に有り得ない。空に浮いている。光は自然光ではなく、虎の背後から後光のような光が射している。後光=尊いものとしたら、この中心の虎は何を意味しているのだろう。三角を模る二頭の虎はお互い口づけ(愛情)をしている。

とすれば、愛情こそがこの世で最も尊いという仄めかしかもしれない。

中心の虎は後光が射すほどに高徳の虎なのだろうか・・・男のもつ鞭はその虎に向けられているようでもあり、男の両手を虎が捕縛しているようでもある。

右端の虎の様子は《傲慢と軽蔑・・・差別、尻尾の下に頭》の上に済ました虎、右から二番目の虎の台座はひし形のマーク、これは等(同じである)の暗示か・・・。

左端の虎は象に乗っているけれど、象は虎の獲物であり、虎は象を捕らえる本能があるはず・・・。矛盾した相当に恐ろしい平穏、光景である。(後ろ脚の影も気になる)

男はこれら虎の群れを調教しているかに見える。しかし実は虎に抑えられ、今しも、虎に襲われる手前の光景かもしれない。

《人間の傲慢》は、虎の神がかった祈りの抑制によって留まっている。(知らぬは人ばかり・・・)

空飛ぶ鳥(鷹)の寓話に、自分を撃った矢羽根は自分(鷹)の羽根であったと悟る場面がある。

『己を殺すものは己である』と、高見の見物をしているのかもしれない。

一寸の虫にも五分の魂・・・生きとし生きるものの尊厳は平等である。

これらの景はそれぞれ真正面から描かれている(遠近法を用いていない=不自然)。それぞれの景が真正面に見える鑑賞者の位置というものは・・・鑑賞者こそが円(サークル)の中心点に位置し、サーカスに現れるであろう虎や象から見つめられる存在だということかもしれない。虎の擬人化、直立し拝むように両手を合わせるなどということは非現実的である。あたかも二頭の虎が上部の虎を支えているように(あるいは台座、象に乗り)描かれているのは人間より高く位置する必然からかも知れない(差別を表す一頭だけが低い位置に頭を下げている)

作家の隠した意図・・・

《鑑賞者(あるいは作家自身)は見ていると思っているが、実は見られている=見世物のような存在である》と揶揄しているのかもしれない。

観衆は静かなる脅威をもっている。描写の不鮮明は意図の隠蔽によるものかもしれない。(たとえば、虎の脚は左右が一本に重なっているように描かれているが、それは、男の手が片手(優勢)ではなく両手を捕縛されている(劣勢)という暗示のためかもしれないというように・・・)

作家の意図は幻想(たとえば、空中にいるキリン)であるという前提のために、肯定(納得)が先にたち、否定までには時間を要する。真意に至るまでの自問自答は、眼力よりも自己否定する謙虚さが必要だったかもしれない。鑑賞者(あるいは作家自身)の位置をサークルの中心に考えると、手前(周囲)の曖昧な泥沼のような湿地は精神の混迷だろうか。しかし、無風の静かな光景ではある。

絵の中心が定まらず、広角レンズでしか捉えられないような眼差しの散逸・・・焦点を一つに絞りきれない。逆に言えば、それぞれの存在が鑑賞者に向かって真正面に位置している。やはり、鑑賞者はサークルの中心に位置し、鑑賞者自身がくるくる回るしかない。見るのではなく、実は見られている関係にあるのだと気づく。

暗く沈んだ響きを持つこの作品には《作家の自嘲と見ることの変換》が内包されている。作品は哲学的な思考を鑑賞者に要求する絵である。

そして中心の光、あれは後光などではなく、新しい異世界が始まるという予兆かもしれない。明け初める予感は精神の混迷を払拭させる霊光(神秘)かもしれない。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます