以前、朝日新聞の書評の欄で、有馬朗人氏が「たいせつな本」として挙げていらっしゃったので読んでみました。

以前、朝日新聞の書評の欄で、有馬朗人氏が「たいせつな本」として挙げていらっしゃったので読んでみました。

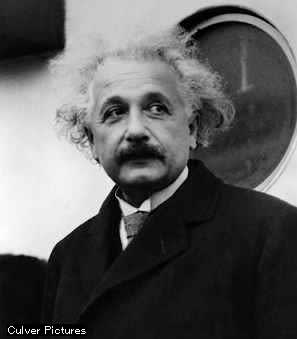

ガリレイからニュートン、そしてアインシュタインへという物理学の大きなスキームの変化を辿ったものです。「原文序文」にはこう書かれています。

(上p.vより引用) 私たちの目的とするところは、むしろ人間の心が観念の世界と現象の世界との関係を見つけ出そうと企てたことについて、その大要を述べてゆこうとする点にあるのでした。つまり世界の実在に対応するような観念を科学の名で案出していくところの原動力を示そうとしたのでした。

本書は、科学の発展を連続性の中でとらえ説明していきます。

(上p41より引用) 科学を、ばらばらな、互いに関係のない部分に分割することは出来ません。実際、ここに紹介する新しい概念は、既知の概念とも、またなお後に出てくるはずの概念とも、互いにつながっているのです。科学の一部門に発展した思想の線は、外見上全く性質の異なった事柄の記述に適用し得ることがしばしばあります。かかる場合に、もとの概念が、その発生の源となった現象をも、並びにそれを新たに適用する現象をも、共に理解することの出来るように修正されることも稀ではありません。

このことは本書の中で繰り返し述べられています。

(下p160より引用) 物理学ではしばしば、外見上まるで無関係と思われる現象の間に或る合理的な類推を進めて行って、それで、本質的な進歩が成功するようになったという場合が経験されました。・・・既に解釈された問題をまだ解釈されない問題に関連させると、そこに新しい思考が暗示せられて、私たちの困難の上に新たな光を投ずることもできるのです。・・・表面的には全く異なって見えてもその裏に隠されているある本質的な共通の性質のあるのを見つけ出し、その基礎の上に新しい理論を形づくって成功に導くというのは、これこそ実に重要な創造的な仕事なのです。

そこでの科学の進歩は、古い問題をスタートにしています。

新たな事実ではなく、既知の事実を新たな思考で見直すという過程です。

(上p106より引用) 問題を公式的に示すのは、それを解くことよりも大体において一層本質的な事柄です。・・・新しい疑問や、新しい可能性を提起し、新しい角度から古い問題を眺めるのは、創造的な想像力を要し、かつ科学の上で真の進歩を特徴づけるものです。慣性の原理や、エネルギー恒存の法則は、既に周知の実験や現象について、新しくかつ独創的な思考を行なってのみ得られたのでした。・・・そこでは既知の事実を新しい光のもとに見なおすことがいかに重要であるかが強調された上で、新しい理論を述べることにしたいと思います。

本書では、幾多の科学者による新たな理論の創造過程を紹介しています。既存の理論とは矛盾する事実・実験結果と向き合い、それをブレークスルーする思想を思考実験により生み出していったのです。

(下p152より引用) 科学は新しい思想や、新しい理論を創るように私たちを強要します。それらの目的は、しばしば科学の進歩の道を阻むところの矛盾の牆壁を破壊することであります。科学におけるあらゆる本質的な思考は、実在とこれを理解しようとする私たちの企図との間の劇的な争闘において生れて来ました。現在ここでもまた一つの問題があって、それを解くのに新しい原理が必要とされるのです。

当然ではありますが、本書の時点でも解明されていない問題はあります。

光は波か粒子か。量子物理学の延長上にその解があるのか、それとも全く新たな理論がその問題を解明するのか。

(下p186より引用) 科学は決して完結した書物ではなく、またいつになっても、そうでありましょう。重要な進歩はいつも新しい問題を起して来ます。どんな発展にしても、それは長い間には、新しいかつ一層深い困難を現わして来ます。

|

物理学はいかに創られたか―初期の観念から相対性理論及び量子論への思想の発展 (上巻) (岩波新書 赤版 (50)) 価格:¥ 735(税込) 発売日:1963-09 |

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます