このパターンは久しぶりですが、、、、

何か届いた。

あれ????

ギターケースかなあ????(←白々しい!!!)

梱包を剥がすと

やっぱりケースですねえ。

ケースにしては、ちょっと重たいかなあ?

もしかして中身が入っているのかあああああ!!!(←さらに白々しいです。)

箱の中身は?

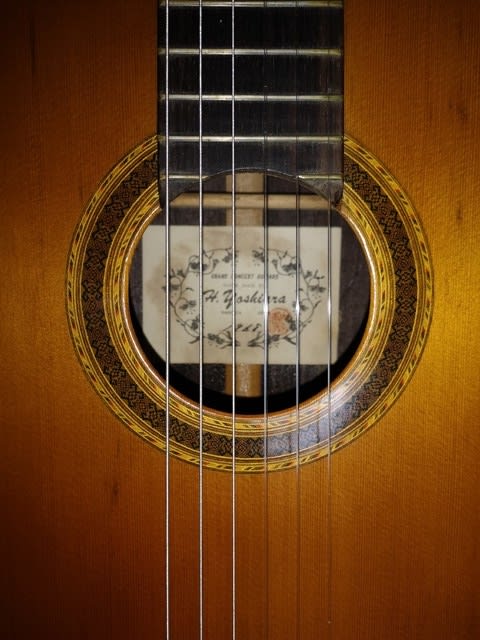

表面板の黒っぽいヤツですな。

良い面構えです。

少しアップ

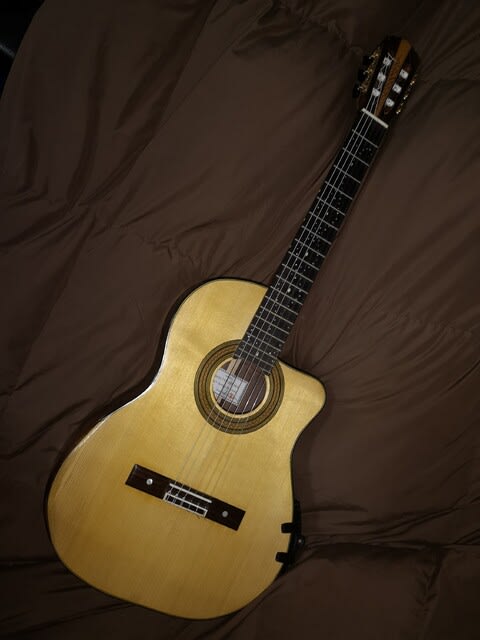

裏は

何の材だろう?

俗に言う中南米ローズ???

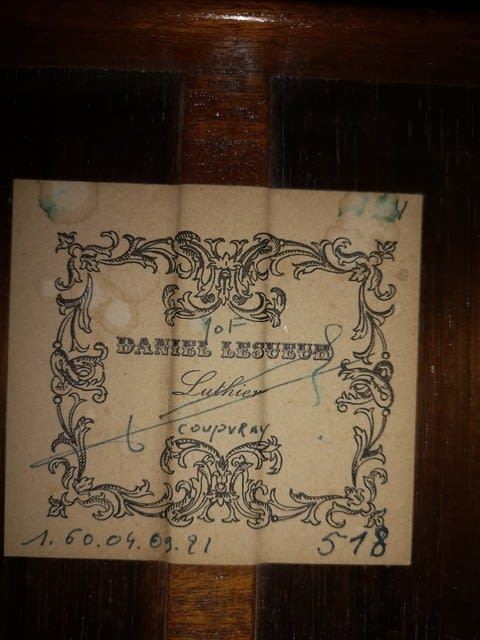

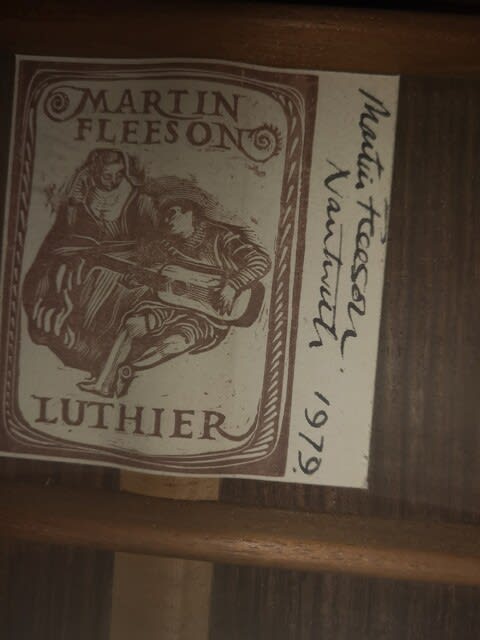

ラベルです。

川田一高さんの2020年製SKW-55

ワッフルバー構造のギターです。

川田さんのギターは、買っては手放してを繰り返して、これで6台目だったかなあ?

最後は結局、黒田・川田の両巨頭のギターをメインで弾いていく事になるんでしょうねえ。

今回はヤフオクで比較的お手頃価格で落札しました。

とは言え、それなりのお値段です。

それにギターの台数を減らしている最中だった気がする。

また1年間動き続けてくれた私の心臓への感謝のプレゼントって事で、まあまあ良いでしょう。

新たにギターが欲しくなるってのも、精神的に元気なってきている証拠だろうしね。

前向きに考えましょう!!!

今回のギターは、リサイクルショップの出品でギターケースがスーパーライトの赤。

2020年と新しいギターで定価55万円(税抜価格)のギター。

何となくですが、前オーナーは現在施設にいるのか?あるいは旅立たれているのか?

なんて想像してしまいます。

前オーナーが自分の意思で手放すのならば、リサイクルショップ→ヤフオクとはならない気がしてしまいます。

明日は我が身だなあ、、、

写真では判りづらいですが、年式が新しい割には使用感があります。

色々と傷だらけです。

それなりに弾き込まれている感じもします。

普段使いに丁度良い感じです。

さっそく自分仕様に色々とギターに貼り付けました。

中国製アームレスト(脱着式に加工してあります。)

ドイツ製滑り止め(これも剥がせます)

ヒールにマグネットチューナー(当然ですが脱着式)

あとはポジションマーク付けて、弦を張り替えてと、、、

さて弾いて見ます。

おお!!!

低音がパワフルだああ。

音も太く柔らかい音で、中々気持ち良いです。

ダイナミックレンジも大きいです。

音色の変化はつけ辛いかなあ??

黒田ex.が繊細過ぎるのかな。

中々良いギターがお手頃な価格で手に入りました。

もうギターは増やさんぞ!!!

などと思いながら、Jギターを眺めたりしてしまっています。

もう1台くらいは良いかなあ、、、、

何か届いた。

あれ????

ギターケースかなあ????(←白々しい!!!)

梱包を剥がすと

やっぱりケースですねえ。

ケースにしては、ちょっと重たいかなあ?

もしかして中身が入っているのかあああああ!!!(←さらに白々しいです。)

箱の中身は?

表面板の黒っぽいヤツですな。

良い面構えです。

少しアップ

裏は

何の材だろう?

俗に言う中南米ローズ???

ラベルです。

川田一高さんの2020年製SKW-55

ワッフルバー構造のギターです。

川田さんのギターは、買っては手放してを繰り返して、これで6台目だったかなあ?

最後は結局、黒田・川田の両巨頭のギターをメインで弾いていく事になるんでしょうねえ。

今回はヤフオクで比較的お手頃価格で落札しました。

とは言え、それなりのお値段です。

それにギターの台数を減らしている最中だった気がする。

また1年間動き続けてくれた私の心臓への感謝のプレゼントって事で、まあまあ良いでしょう。

新たにギターが欲しくなるってのも、精神的に元気なってきている証拠だろうしね。

前向きに考えましょう!!!

今回のギターは、リサイクルショップの出品でギターケースがスーパーライトの赤。

2020年と新しいギターで定価55万円(税抜価格)のギター。

何となくですが、前オーナーは現在施設にいるのか?あるいは旅立たれているのか?

なんて想像してしまいます。

前オーナーが自分の意思で手放すのならば、リサイクルショップ→ヤフオクとはならない気がしてしまいます。

明日は我が身だなあ、、、

写真では判りづらいですが、年式が新しい割には使用感があります。

色々と傷だらけです。

それなりに弾き込まれている感じもします。

普段使いに丁度良い感じです。

さっそく自分仕様に色々とギターに貼り付けました。

中国製アームレスト(脱着式に加工してあります。)

ドイツ製滑り止め(これも剥がせます)

ヒールにマグネットチューナー(当然ですが脱着式)

あとはポジションマーク付けて、弦を張り替えてと、、、

さて弾いて見ます。

おお!!!

低音がパワフルだああ。

音も太く柔らかい音で、中々気持ち良いです。

ダイナミックレンジも大きいです。

音色の変化はつけ辛いかなあ??

黒田ex.が繊細過ぎるのかな。

中々良いギターがお手頃な価格で手に入りました。

もうギターは増やさんぞ!!!

などと思いながら、Jギターを眺めたりしてしまっています。

もう1台くらいは良いかなあ、、、、