いつの間にか61歳になっていました。

60歳を過ぎていれば1歳や2歳増えたところで、何も感想はありませんなあ。

それでも1年間、無事に過ごせた事はありがたい事です。

そんな訳で?????

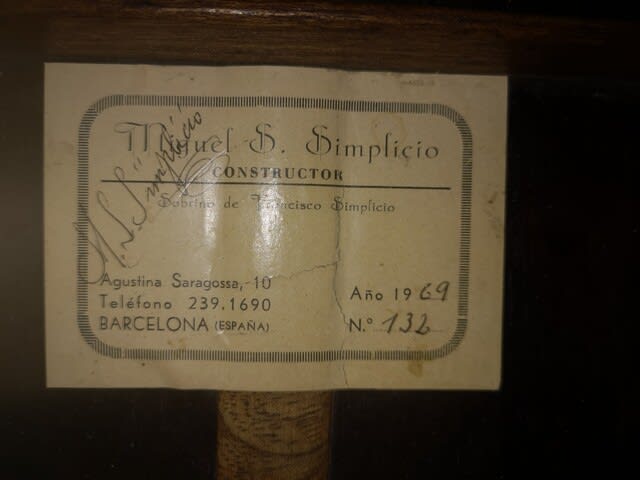

ひっそりと1台のギターが増えていました。

実はフランシスコ・フレタを手に入れる直前に買ってしまっていたのです。

2台手放して2台増えているので、トータルの台数は変わりません!!!!

ドイツのシュテファン・シュレンパー2015年製です。

タイトルは「Nueve Pclos」????

9つのPclosって何だあ????

まあどうでも良いか。

シュレンパーのギターは勝手にハウザーモデル等の正統派な木質系の音のギターを想像していたのですが、実はかなりモダンなギターでした。

弾き心地はボグスワフ・テリクスに近いかなあ?

爆音系ギターです。

7本の平行に近いブレーシングにエンドの逆ハの字、駒下のトランスヴァースバー

弦の張りは弱くは無いけれども、粘ってこないので、指の抜けが良くて弾きやすいです。

この手のブレーシングは音の密度がやや低いのですが、パワーと豊かな響きでそれをカバーしています。

表面板のスプルースは中々良い感じです。

裏板はマダガスカルローズ?

普通です。

ヒール廻りの余計なデザイン。

あまり見える所で無いから気にしない。

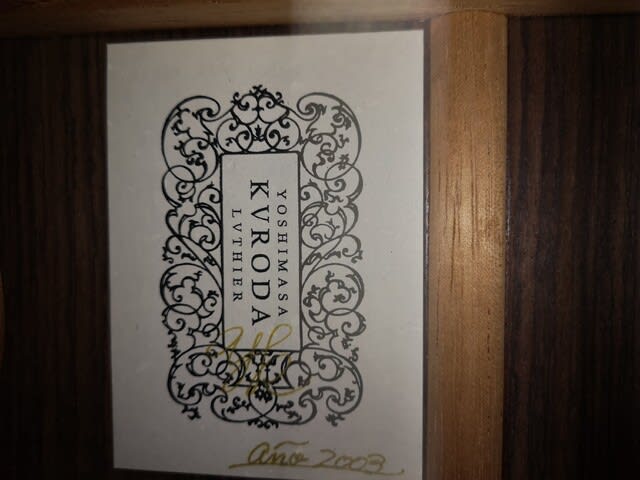

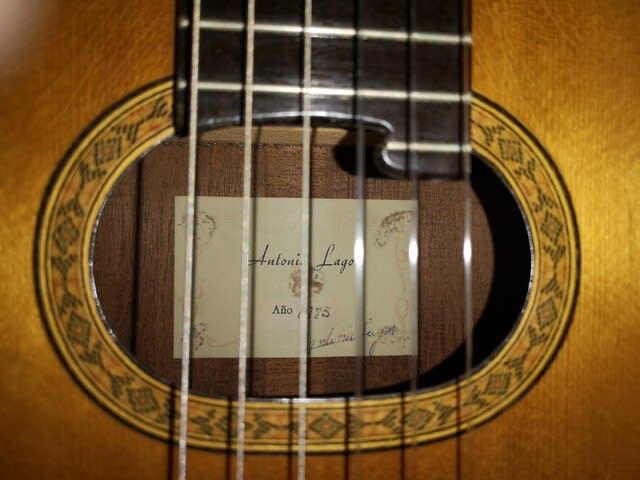

ロゼッタがあ、、、、、

昭和のデパートの包装紙みたいな気がする。

ヘッドのデザインもモッサリしていて好きでは無い。

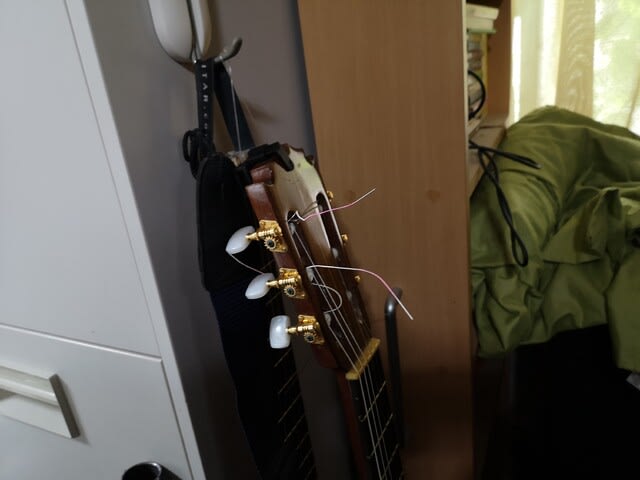

糸巻きはシェラーのプレーンタイプ

これは見た目も使い勝手も超goodです!!!

ネックが薄過ぎて慣れるまで弾き辛かったですが、慣れてしまえば逆に弾きやすく感じます。

このステファン・シュレンパーは音色の事を気にしなければ、ひたすら弾きやすいのです。

音も悪くは無いですが、フレドリッシュと比べると味わいが薄いのです。

その代わりに簡単に音が出るし、早弾きにも反応してくれます。

フレドリッシュだと弾き切れない曲でも、シュレンパーならばなんとかなったりします。

実用性は薄いけれども趣味性の高いフランシスコ・フレタと趣味性は薄くて実用性の高いシュレンパー。

同時期に試奏したせいで同時に購入となってしまいました。

60歳を過ぎていれば1歳や2歳増えたところで、何も感想はありませんなあ。

それでも1年間、無事に過ごせた事はありがたい事です。

そんな訳で?????

ひっそりと1台のギターが増えていました。

実はフランシスコ・フレタを手に入れる直前に買ってしまっていたのです。

2台手放して2台増えているので、トータルの台数は変わりません!!!!

ドイツのシュテファン・シュレンパー2015年製です。

タイトルは「Nueve Pclos」????

9つのPclosって何だあ????

まあどうでも良いか。

シュレンパーのギターは勝手にハウザーモデル等の正統派な木質系の音のギターを想像していたのですが、実はかなりモダンなギターでした。

弾き心地はボグスワフ・テリクスに近いかなあ?

爆音系ギターです。

7本の平行に近いブレーシングにエンドの逆ハの字、駒下のトランスヴァースバー

弦の張りは弱くは無いけれども、粘ってこないので、指の抜けが良くて弾きやすいです。

この手のブレーシングは音の密度がやや低いのですが、パワーと豊かな響きでそれをカバーしています。

表面板のスプルースは中々良い感じです。

裏板はマダガスカルローズ?

普通です。

ヒール廻りの余計なデザイン。

あまり見える所で無いから気にしない。

ロゼッタがあ、、、、、

昭和のデパートの包装紙みたいな気がする。

ヘッドのデザインもモッサリしていて好きでは無い。

糸巻きはシェラーのプレーンタイプ

これは見た目も使い勝手も超goodです!!!

ネックが薄過ぎて慣れるまで弾き辛かったですが、慣れてしまえば逆に弾きやすく感じます。

このステファン・シュレンパーは音色の事を気にしなければ、ひたすら弾きやすいのです。

音も悪くは無いですが、フレドリッシュと比べると味わいが薄いのです。

その代わりに簡単に音が出るし、早弾きにも反応してくれます。

フレドリッシュだと弾き切れない曲でも、シュレンパーならばなんとかなったりします。

実用性は薄いけれども趣味性の高いフランシスコ・フレタと趣味性は薄くて実用性の高いシュレンパー。

同時期に試奏したせいで同時に購入となってしまいました。