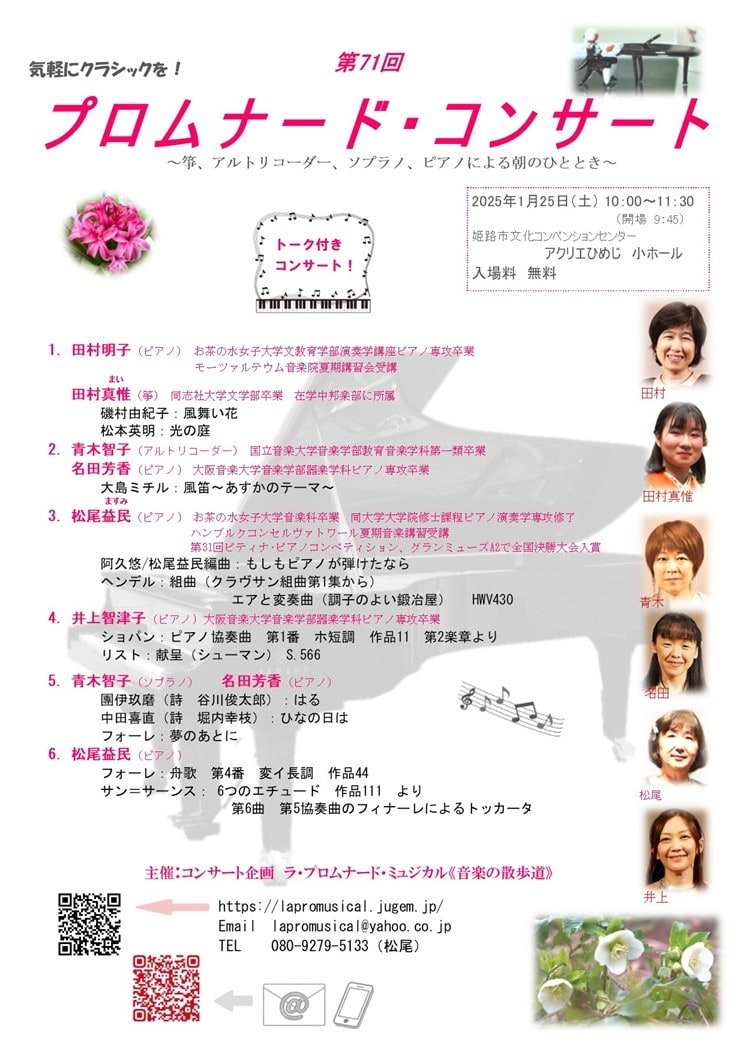

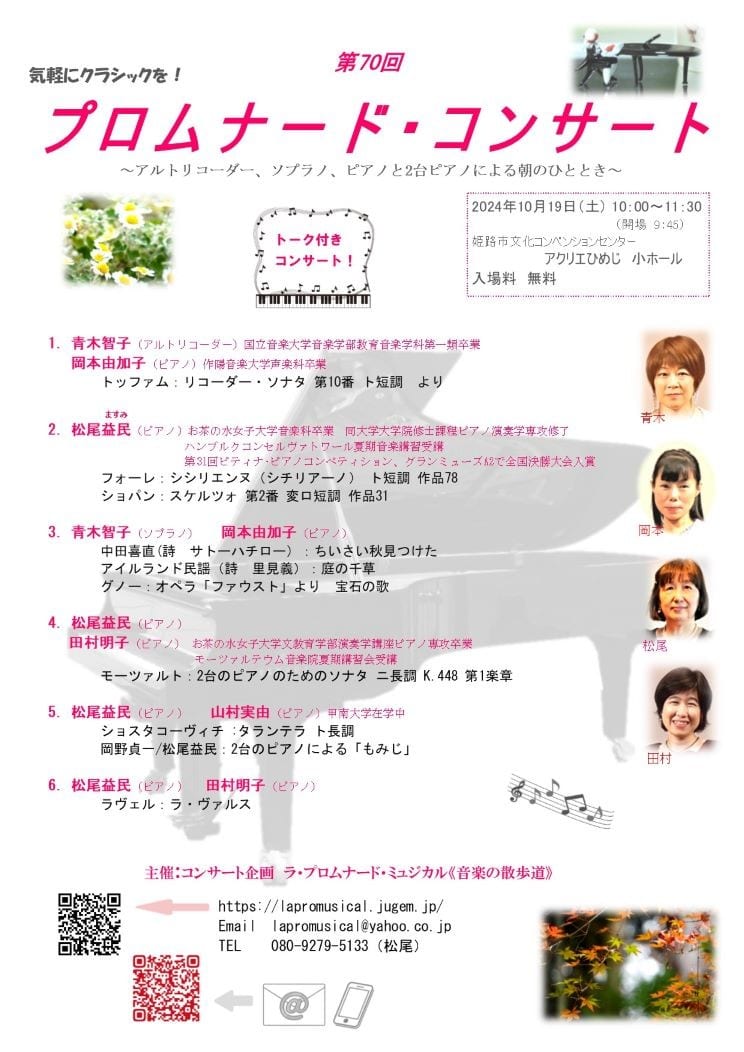

午前中は第70回プロムナード・コンサート。

ちょっと雨模様の中、ご来場下さった方々、ありがとうございました。

準備はわりと順調に進んだと思っていたのですが、出かける時にタクシーを呼んだ時からなんだかちょっと嫌な予感…。

タクシーアプリgoを使うより、近くのタクシーを電話で呼んだ方が便利というのがわかって、専ら電話にしているのですが、電話が話し中…。

ここのタクシーさんには珍しいことで、やっとつながったかと思ったら、ただ今混みあっています…と。

今日は2台ピアノの配置の問題もあるので、絶対早めに行きたいと、早めにタクシーに電話していたのですが、タクシーアプリgoにしようかと迷いつつ、そうだ、2台で一緒に弾く生徒が車で行くので、途中で寄ってもらおう…と、電話をかけ、ちょうど近くまで来ているとのことで、乗せてもらうことができたのでした。

着いたら、カメラの三脚を預かっていた人が、持ってくるのを忘れたと…。

家族さんに持って来てもらうことになったけど、車の渋滞で開始に間に合わず、初めの方は手持ちで撮ってもらうことに。

そもそも、いつもお手伝いをして下さっているボランティアの人が、2人とも都合が悪くて来れないことになっていたのを、急遽、一人の人が都合をつけて来て下さったので、良かったのですが、いなかったらアタフタしたところでした。

後は何とか順調に進んだと思ったら、ピアノがなんか変…でした。

鍵盤の沈みが大きくて、鍵盤のふちについてしまう感じになって、これが弾いてる途中で気が付いても仕方なく弾くしかないし、何か雑音まで聞こえてきたし…。

ソロを弾いてるときは、演奏中に数人で入って来られた方がいて、集中力の妨げになったし。

最近は皆さん、マナーがしっかりしていて、演奏中に入ってくる人はいなかったのですが、コンサートを聴くという習慣のない人だったのか…。

ショパンのスケルツォを弾いてるときだったので、唯一暗譜で弾いていたので、ホントにえぇ~っという感じでした。

2台の曲はずっと出ずっぱりだったこともあり、さすがに疲れて、帰ってからはウトウト。

そうそう、今日は横浜に帰っていません。

まだ姫路で、ちょっと片付けを進めようと思っているので。

演奏は、良かったと言っていただきましたが、まぁ個々には思うことはいろいろありました。

ただ、いろいろ思う中では、特にテンポ感が大事だということ…ですね。

今日は出番が多く、アンサンブルはできるだけドレスの感じを合わせるということで、着替えも多かったので、ちょっと大変でした。

ソロは、先月の横浜で来た薄いピンクというかオレンジというか、そのドレス。

2台のモーツァルトは黄色かゴールド系ということで、次のもみじも同じにすると、ゴールドとかオレンジとかの混ざったドレスにしました。

ラ・ヴァルスは、相手のドレスに合わせて近い感じの色合いのものに、」ちょっとラメの入ったオーバースカートを付けました。

このドレスは、もう捨てようかなと思っていたものだったので、一部サイズ感を直してオーバースカートをつけることで、また違った雰囲気になり、再生できたのは良かったな…と。