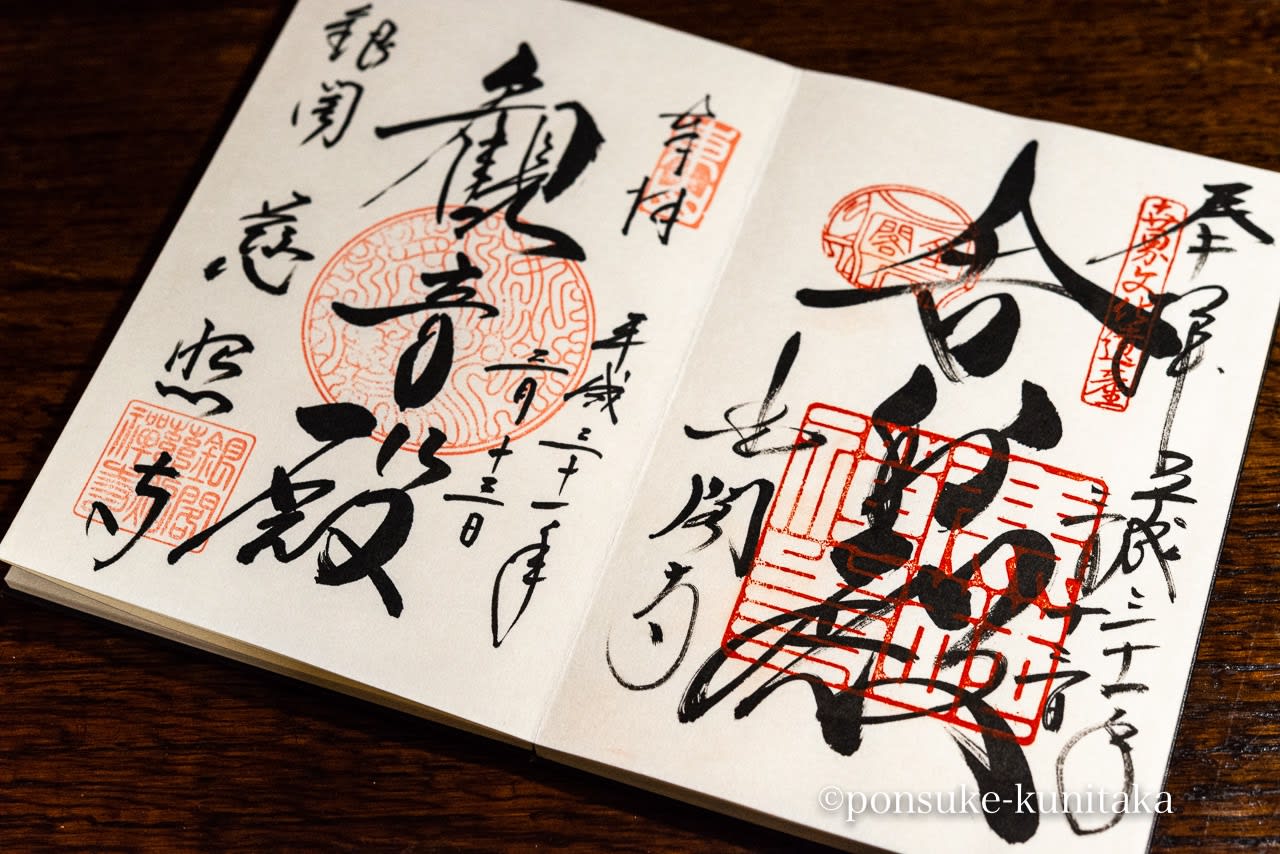

金閣寺と銀閣寺の御朱印を頂いてきました

まばゆい限りの金閣寺

久しぶりに来たのですが自分が考えていたよりも「金」です

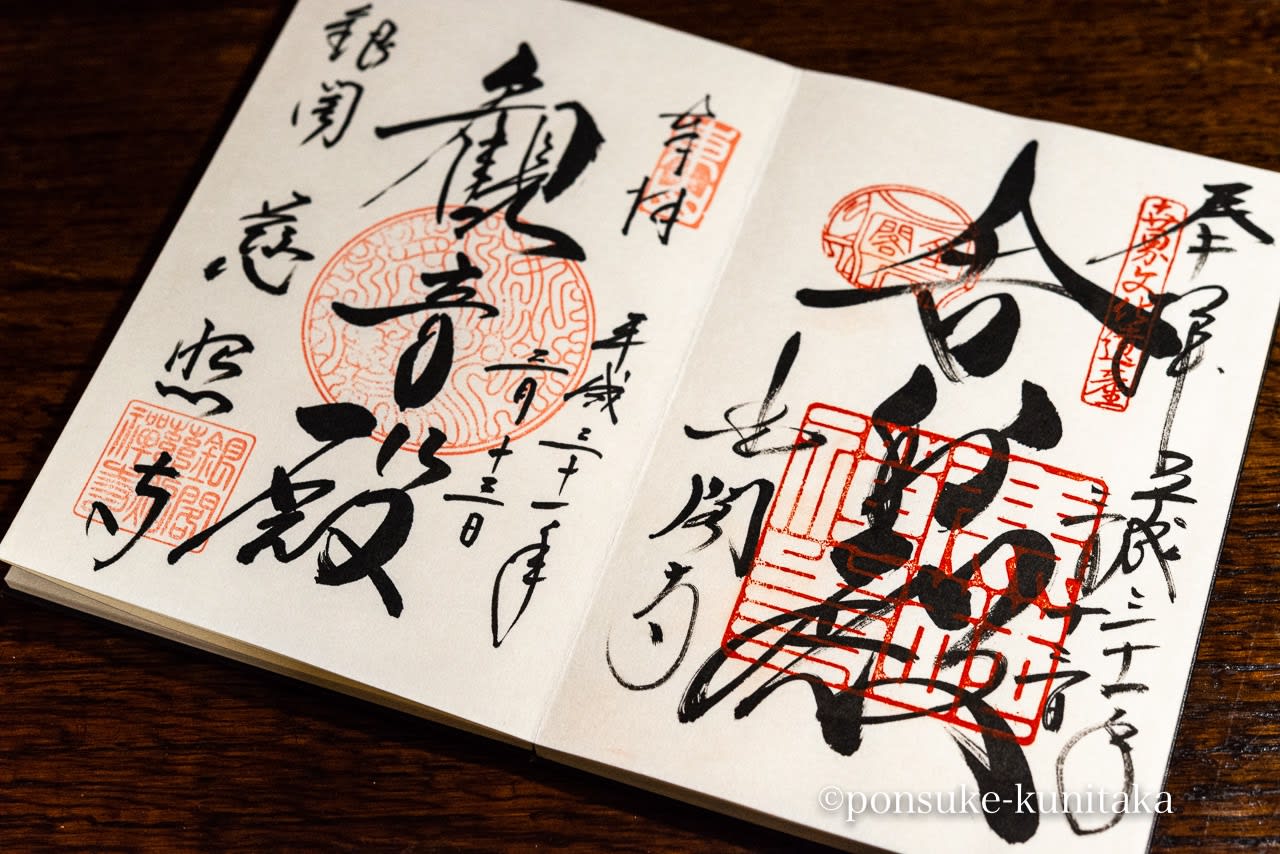

右ページ金閣寺の御朱印

正式名称は鹿苑寺舎利殿

御朱印に「舎利殿」と書かれています

その隣に金閣寺

左ページ銀閣寺の御朱印

正式名称は東山慈照寺観音殿

御朱印に「観音殿」と書かれています

隣には銀閣 慈照寺

京都駅から市バス101系統に乗り金閣寺へ

朝9時のバスに乗り30分ほどで金閣寺道バス停に着きます

この日は帰りの飛行機の関係で

午前中のうちに

金閣寺と銀閣寺の両方を参拝して御朱印を頂こうと少々焦りました

御朱印帳の見開きで金閣寺と銀閣寺の朱印を頂きたかったため

金閣寺周辺にある多くの神社仏閣を断念し銀閣寺へ直行

同じく見開きで頂きたい御朱印といえば

前回の今熊野観音寺と新熊野神社

今熊野観音寺と新熊野神社の御朱印を頂きました(京都御朱印巡り) - 重症筋無力症に負けてたまるか!

京都駅から歩いて泉涌寺・東福寺方面にある今熊野観音寺と新熊野神社後白河上皇の熊野詣でに関わる両社寺の御朱印を頂きました右ページが今熊野観音寺...

今熊野観音寺と新熊野神社の御朱印を頂きました(京都御朱印巡り) - 重症筋無力症に負けてたまるか!

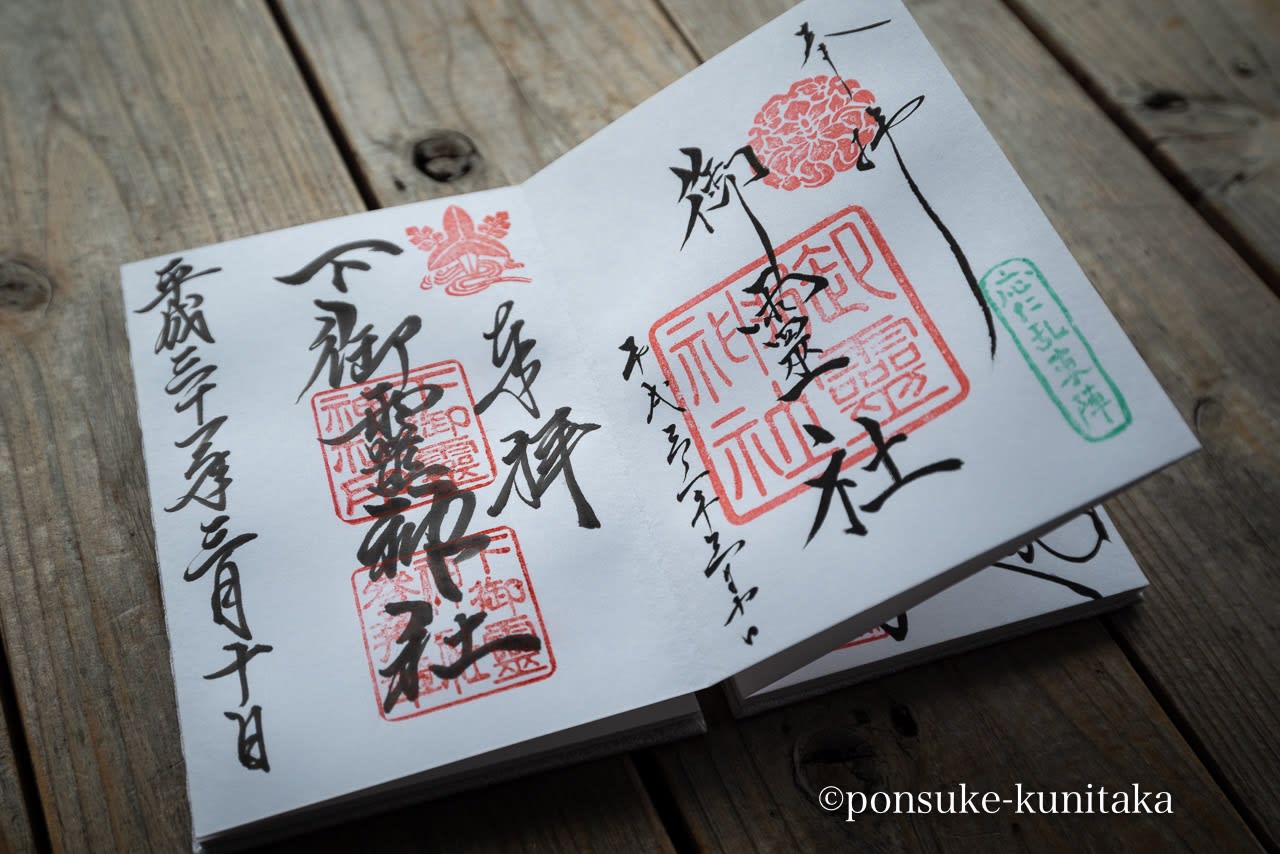

上御霊神社と下御霊神社

上御霊神社と下御霊神社の御朱印を頂いてきました(京都御朱印巡り) - 重症筋無力症に負けてたまるか!

京都の上御霊神社(御霊神社)と下御霊神社の御朱印を頂きました右ページ「御霊社」と書かれているのが御霊神社(上御霊神社)左ページが下御霊神社の...

上御霊神社と下御霊神社の御朱印を頂いてきました(京都御朱印巡り) - 重症筋無力症に負けてたまるか!

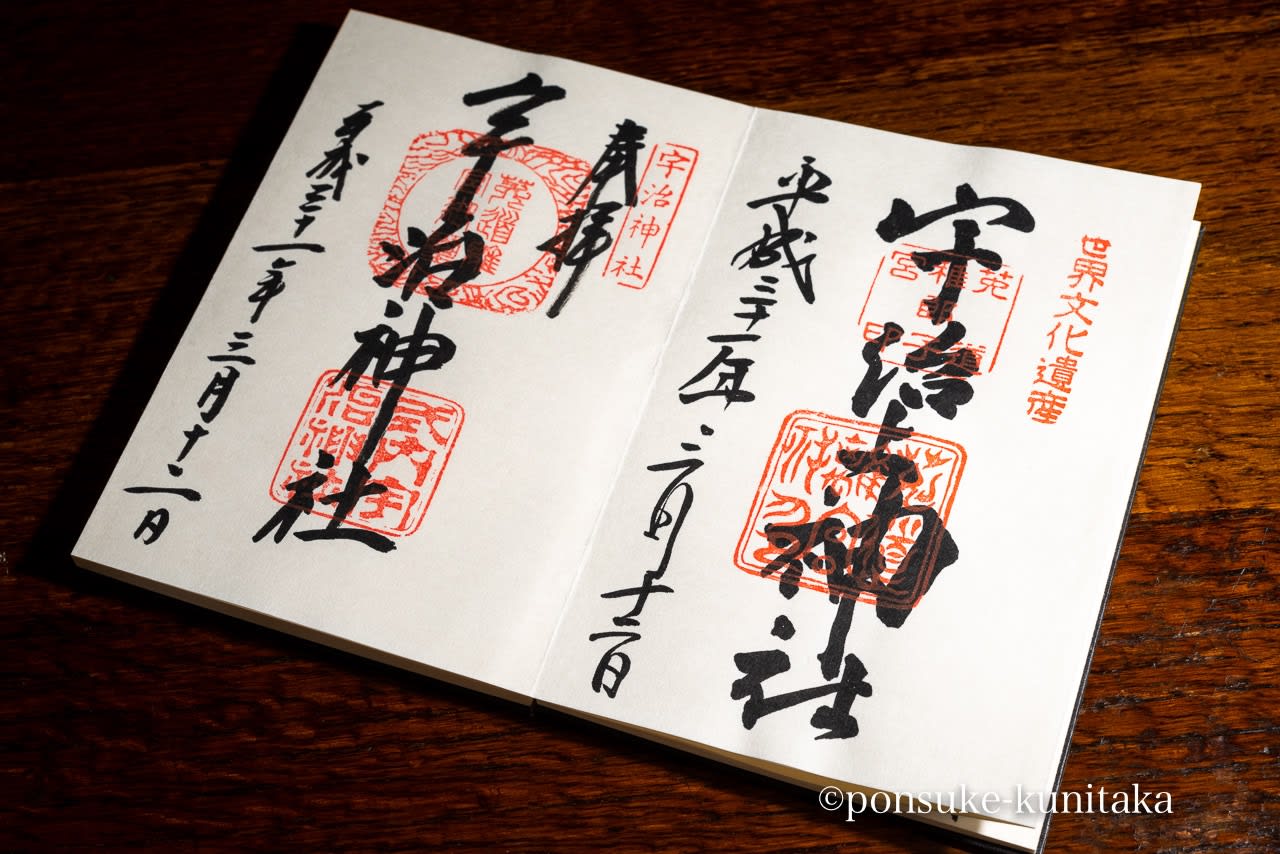

宇治上神社と宇治神社

宇治上神社と宇治神社の御朱印を頂きました(京都御朱印巡り) - 重症筋無力症に負けてたまるか!

京都府宇治市にある宇治上神社と宇治神社の御朱印を見開きで頂きました平等院からほど近くにある世界遺産の宇治上神社その宇治上神社と二社一体であっ...

宇治上神社と宇治神社の御朱印を頂きました(京都御朱印巡り) - 重症筋無力症に負けてたまるか!

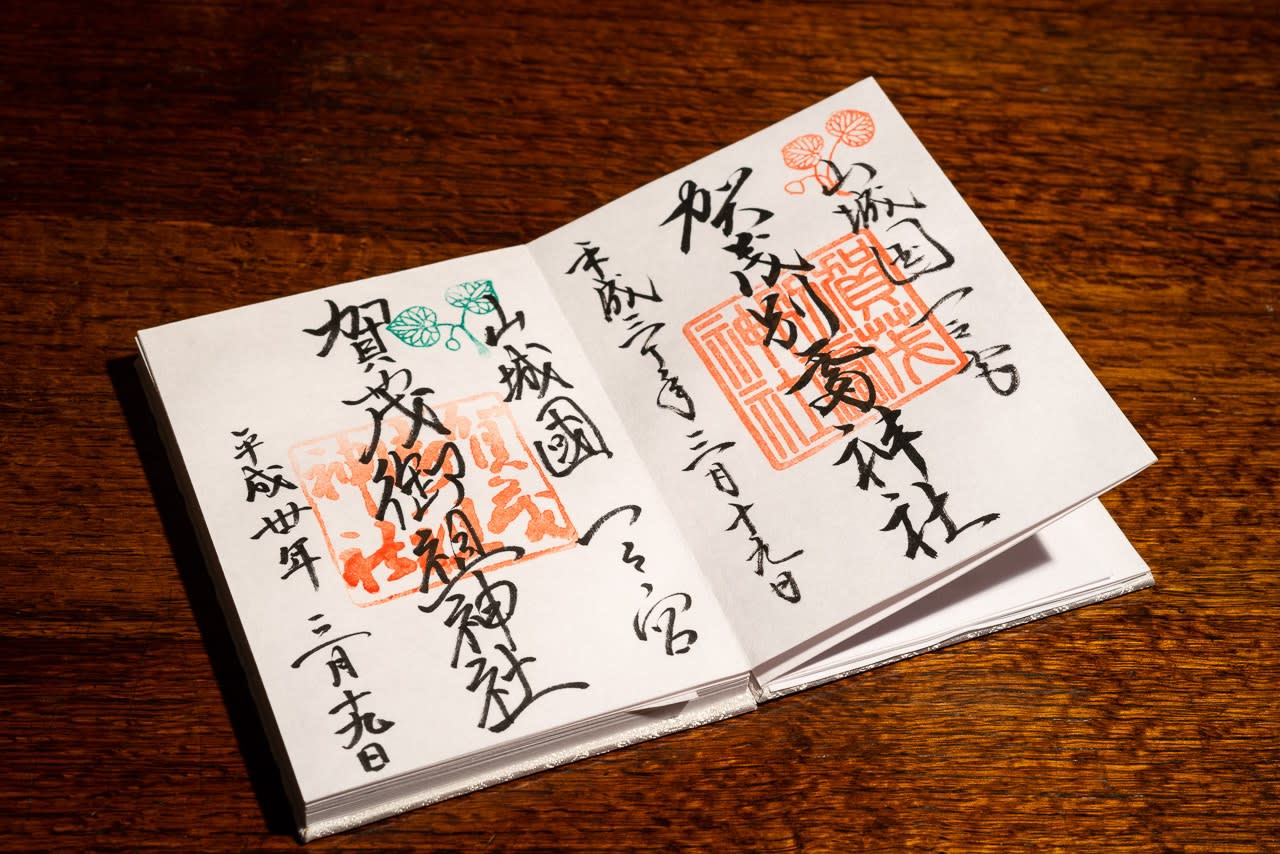

そして上賀茂神社と下鴨神社

上賀茂神社と下鴨神社の御朱印を頂きました - 重症筋無力症に負けてたまるか!

御朱印帳のページ見開きに並ぶように上賀茂神社と下鴨神社の御朱印を頂きました朱印右上の色違いの判は双葉葵(賀茂葵)で賀茂神社の神紋とのことです...

上賀茂神社と下鴨神社の御朱印を頂きました - 重症筋無力症に負けてたまるか!

金閣寺の屋根の上にホウオウ(鳳凰)が見えます

金閣寺(鹿苑寺)は臨済宗相国寺派の禅寺で

同じく相国寺派の寺院として

銀閣寺(慈照寺)や同志社大裏手にある相国寺があります

1397年(応永4年)足利義満が西園寺家からこの地を譲り受け

山荘「北山殿」を造りました

その北山殿がのちの金閣寺と言われています

義満の息子、義持が北山殿を禅寺とし鹿苑寺と改名したとのこと

金閣寺は1950年(昭和25年)に放火により全焼しましたが1955年(昭和30年)に再建

再建前の金閣寺はキンキラキンではなかったとのこと

金閣寺の放火は三島由紀夫や水上勉の小説にもなりました

金閣寺そばの鏡湖池をぐるっと周り

御朱印を頂く朱印所へ向かう途中、金閣の三層より上が見えました

金閣寺は外国人観光客が多く混んでいます

伏見稲荷大社、八坂神社に次ぐくらいの混雑具合

前回来たのが20年ほど前だったのですが

混んでいた記憶はありません

金閣寺から銀閣寺まで市バス102系統に乗ろうと思っていたのですが

時間も迫っていることだしとタクシーに乗りました

料金は2500円ほど

銀閣寺までの途中、今出川通りをすすみ

京都御所と同志社の間を抜け京都大学を通り抜け

哲学の道の周辺でタクシーを下車

ここから銀閣寺まで登り道ですが歩いてすぐです

銀閣寺の総門に着きました

銀閣寺の総門を入ると大刈込の生垣がすばらしいです

ここを通ると銀閣寺に来たと実感できます

銀閣寺観音殿と手前の向月台

観音殿(銀閣寺)は1482年(文明14年)建立

室町幕府八代将軍足利義政が祖父である義満の北山殿金閣をならい

山荘東山殿を造ったとされています

義政の死後、東山殿を寺に改め慈照寺となりました

手前の銀沙灘と奥の向月台

銀閣寺は金閣寺よりも混み合っていなく

ゆっくりと参拝できました

銀閣寺展望所途中のすごい苔

全くと言っていいほど落ち葉がありません

銀閣寺展望所から

手前の銀閣寺の奥、こんもりとした吉田山が見えます

急ぎ足での金閣寺と銀閣寺の参拝でしたが

朝9時に京都駅を出て約2時間ほどで両寺院を回ることができました

銀閣寺も落ち着きがあっていいのですが

やはり金閣寺の「想像しているよりもずっと金色」感が印象に残りました