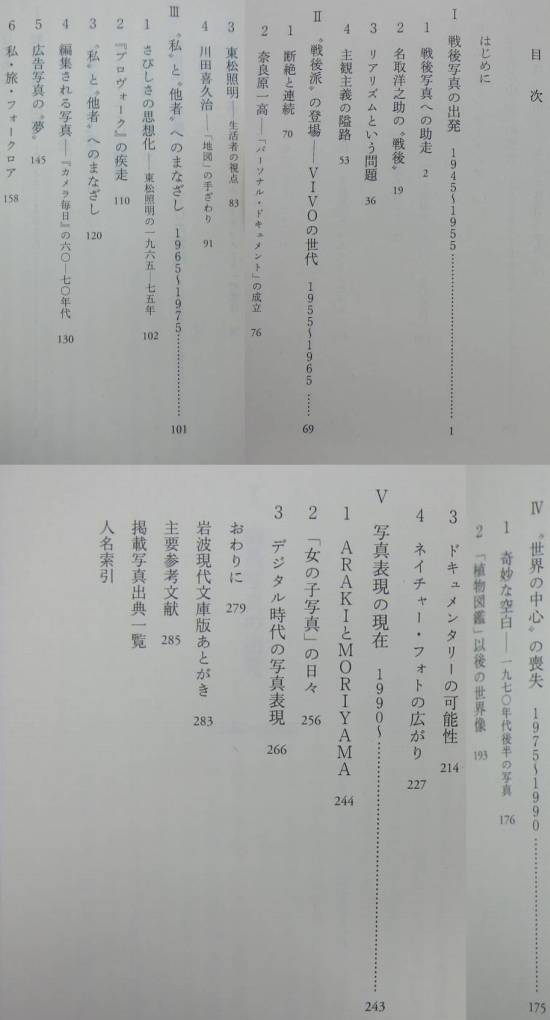

増補 戦後写真史ノート 写真は何を表現してきたか, 飯沢耕太郎, 岩波現代文庫 文芸132, 2008年

・日本の戦後の写真文化についてまとめた書。1945年から1990年代までをほぼ10年ごとに区切り、五章にわたってその流れを概観する。

・私のような入門者でも無理なく読み通すことができ、内容がよくまとまっています。質の高い内容で、もしどこかの学校で『日本戦後写真史』なる授業があったならば、その教科書として使えそうな雰囲気。

・「本書は、さまざまな可能性を孕んだ写真というメディアを、第二次世界大戦後の日本の写真表現という切り口で記述しようとする試みである。」p.iii

・「そして同年十月十八日、大阪朝日新聞社講堂で開催された「新体制国民講座」において、安井(仲治)は「写真の発達とその芸術的諸相」と題して講演する。写真術の草創期から彼の同時代の写真まで、自作三点を含むスライド三十四点を上映しながら行ったこの講演は、その迫力で聴衆を圧倒したという。 写真は単純な故に入り易い。しかし達し難い。それを補ふのは区々たる技術以上に全人格をかけて「道」としてこれを行はなくてはならぬ。古から文は人也と申すごとく、芸術も結局は人に帰するのであるます。しかも単純なものほど人に帰する点が多く、技術でごまかすことは出来ないのであります。 しからば卓上一個の果物を撮る人も、戦乱の野に報道写真を撮る人も「道」において変りはないのであります。 ここにはまさに彼が全生涯を費やしてつかみ取ってきた、写真表現への強い思いがほとばしっているように感じる。」p.16

・「『週刊サンニュース』「岩波写真文庫」時代を通じて、名取洋之助の写真に対する考え方は見事に一貫している。「記号としての写真」、すなわち明確な意味(メッセージ)を伝達し、読みとらせる視覚的記号としての写真の追求である。意味の伝達のためには、個々の写真を組みあわせ、物語(ストーリー)として構成しなければならない。一枚一枚の写真は、紙面に配置(レイアウト)され、互いに結びついて物語を生み出す素材として扱われる。基本的には誰が、どんなふうに、その写真を撮影したかは問題にならない。写真家の役割は、独自の視点を打ち出すことよりも、企画・編集者(つまり名取洋之助)の意図を、正確に視覚(ヴィジュアル)化することにある。」p.28

・「写真はいわば、見るものから、読むものへと変わりつつあります。何枚かの写真が並べられ、それらが語っている物語が問題になりつつある今日、一枚一枚の写真の技を観賞することは、能において能面だけを勧賞するのと同様、まったく別な立場からものを見ることになってしまったのです。美術品としての能面と、演劇の一つである能というものの見かたが、はっきりわかれたのです。この段階になれば、もう写真のよしあしがわからないなどと、心配する必要はありません。誰もが能面の彫刻としての芸術性を云々する必要はないのです。映画を見に行った時のように、また手紙を読むような気持で、写真を見ればよいのです。 名取は能面のように「勧賞」することで成立する写真を、「お芸術」と呼んで徹底的に嫌っていた。」p.28

・「リアリズム写真運動が戦後写真を大きく転回させる契機となったことは間違いない。1950年代前半において、その影響力は絶大なものであり、アマチュア写真家たちは競いあうように社会現実をモチーフとする作品を制作し、カメラ雑誌上では熱い論争が戦わされた。杵島隆、福島菊次郎のようにアマチュアからプロに転向する者もあらわれ、東松照明、川田喜久治のような次代を担う写真家も、この運動のなかから登場した。」p.36

・「「要するにさびしさを思想化することだ」と、東松照明は写真集『太陽の鉛筆』(毎日新聞社、1975)におさめた文章で書いている。(中略)この簡潔な断定は、しかし奇妙に強い力で読む者を打つ。東松がこの時期に、写真という媒体を通じて為しとげようとしていたことが、この一文に凝縮しているようにすら思える。」p.102

・「だが浅井(愼平)には、広告写真が時代を動かしていくのではないかという "夢" に同調するとともに、所詮は泡のように生まれてはきえていく流行に乗せられているだけではないかという、醒めた意識もあったようだ。」p.150

・「70年代までは、クリエーター個人が自由な発想で仕事を進めていく余地があった。だが80年代以降は大手の広告代理店の力が強まり、マーケティング戦略が優先されるようになるのである。たしかに広告の規模は拡大し、予算も大きくなっていく。だがデジタル化が進み、経済効果が優先されることで、その中で写真家が果たす役割は、総体的に縮小しているといえるのではないだろうか。」p.155

・「いうまでもなく祭りの時空間こそ、"旅" につきまとう日常と非日常の反転、現実と幻想の交錯が最も激しくおこなわれる場である。祭りを撮影の対象に選びとることによって、須田(一政)の "旅" は空間を横に移動するだけでなく、時間軸に沿って垂直にさかのぼるような視点を手に入れたといってもよい。すなわち、祭りにおいて、人々は型として引き継がれてきたはるかな過去の生形式に触れ、死者たちと直接交流するような時空に入りこんでいる。"旅" の時間に、死者たちの時間としての歴史がまぎれこんでくるのである。」p.165

・「作家が、芸術化が世界の中心である、あるいは世界は私であるといった近代の観念は崩壊しはじめたのだ。そしてそこから必然的に世界を芸術化がもつイメージの表出と考える芸術観もまた突き崩されざるを得ないのは当然のことである。そうではなく世界は常に私のイメージの向こう側に、世界は世界として立ち現れる。……世界は決定的にあるがままの世界であること、彼岸は決定的に彼岸であること、その分水嶺を今度という今度は絶対的に仕切っていくこと、それがわれわれの芸術的試みになるだろう。 世界を写真家の主観的なイメージで染めあげることを否定し、世界に対する人間の敗北を「絶対的に認める」ところから出発しようとする中平(卓馬)の反近代の姿勢は、社会・文化の枠組が大きく揺さぶられていた60年代―70年代初めの時期に特徴的な思考法といえる。それはまた「商品の氾濫、情報の氾濫、そして事物(もの)の氾濫」がより徹底的に拡大し、「世界の中心」が失われていく、80年代の "ポスト・モダン" の状況を先取りする言説だったといってもよい。」p.194

・「1980年代以後「現世中立な客観報道」の神話は、ずたずたに引き裂かれてしまった。あくまで "私" の視点にこだわる方法論が、それぞれのやり方で編みあげられなければならないのである。」p.224

・「"男性原理" 的な写真というのは、現実世界を自分の価値観で論理的に "異化" し、コントロールしようとする写真のあり方である。それに対して "女性原理" 的な写真においては、写真家たちはむしろ世界をそのままの形で受容し、そこに感情的に "同化" しようとする。1970年代の「私写真」(それを「女の子写真」の先駆と見ることもできる)に既にあらわれていたことだが、そこでは "私" の身体性が強く打ち出されてくる。(中略)被写体との距離感も重要である。冷静に、一定の距離を保つ "男性原理" 的な写真に対して "女性原理" 的な写真ではその距離はできるかぎり詰められる。よくいわれくことだが "半径五メートル以内" にある被写体だけで成立する「プライベートルーム」が、写真を撮影する重要なテリトリーとして浮上してくる。」p.265

・「僕は2004年に『デジグラフィ デジタルは写真を殺すのか?』(中央公論新社)という本を上梓した。「デジグラフィ(digigraphy)」とは「フォトグラフィ(photography)」に対応する造語であり、「デジタル化された画像の使用、および表現のプロセス全体」をさす。アナログからデジタルへという流れを受け、その時点でのデジタル表現のあり方について、自分なりの中間報告をまとめてみようと思ったのである。」p.268

・「小林(のりお)のようにウェブサイトやブログに "写真日記" を発表している写真家はたくさんいる。だがそのほとんどは、退屈な画像の垂れ流しになっている。「digital kitchen」が新鮮な緊張感を保っているのは、彼が「クリックする度に消えていく写真、非物質的な流動性、構築をしながら解体を繰り返すイメージ」(「写真の夢」artbow.com)という「デジグラフィ」の消去性をよく認識し、そのことを具体的な表現の契機として鍛え上げていこうとしているためだろう。デジタル時代のスナップショットの可能性を、ウェブサイトという場で実践しようとしているのだ。」p.272 はじめの一文にドッキリ。

・「本書は中公新書『戦後写真史ノート――写真は何を表現してきたか』(1993年1月、中央公論社巻)に、I章の1、III章の5、IV章の4、V章を新たに書き下ろして加え、一部章構成の入れ替えを行った増補改訂版である。」p.291

《チェック本》

名取洋之助『写真の読みかた』岩波新書

飯沢耕太郎『写真美術館へようこそ』講談社現代新書

飯沢耕太郎『写真を愉しむ』岩波新書

・日本の戦後の写真文化についてまとめた書。1945年から1990年代までをほぼ10年ごとに区切り、五章にわたってその流れを概観する。

・私のような入門者でも無理なく読み通すことができ、内容がよくまとまっています。質の高い内容で、もしどこかの学校で『日本戦後写真史』なる授業があったならば、その教科書として使えそうな雰囲気。

・「本書は、さまざまな可能性を孕んだ写真というメディアを、第二次世界大戦後の日本の写真表現という切り口で記述しようとする試みである。」p.iii

・「そして同年十月十八日、大阪朝日新聞社講堂で開催された「新体制国民講座」において、安井(仲治)は「写真の発達とその芸術的諸相」と題して講演する。写真術の草創期から彼の同時代の写真まで、自作三点を含むスライド三十四点を上映しながら行ったこの講演は、その迫力で聴衆を圧倒したという。 写真は単純な故に入り易い。しかし達し難い。それを補ふのは区々たる技術以上に全人格をかけて「道」としてこれを行はなくてはならぬ。古から文は人也と申すごとく、芸術も結局は人に帰するのであるます。しかも単純なものほど人に帰する点が多く、技術でごまかすことは出来ないのであります。 しからば卓上一個の果物を撮る人も、戦乱の野に報道写真を撮る人も「道」において変りはないのであります。 ここにはまさに彼が全生涯を費やしてつかみ取ってきた、写真表現への強い思いがほとばしっているように感じる。」p.16

・「『週刊サンニュース』「岩波写真文庫」時代を通じて、名取洋之助の写真に対する考え方は見事に一貫している。「記号としての写真」、すなわち明確な意味(メッセージ)を伝達し、読みとらせる視覚的記号としての写真の追求である。意味の伝達のためには、個々の写真を組みあわせ、物語(ストーリー)として構成しなければならない。一枚一枚の写真は、紙面に配置(レイアウト)され、互いに結びついて物語を生み出す素材として扱われる。基本的には誰が、どんなふうに、その写真を撮影したかは問題にならない。写真家の役割は、独自の視点を打ち出すことよりも、企画・編集者(つまり名取洋之助)の意図を、正確に視覚(ヴィジュアル)化することにある。」p.28

・「写真はいわば、見るものから、読むものへと変わりつつあります。何枚かの写真が並べられ、それらが語っている物語が問題になりつつある今日、一枚一枚の写真の技を観賞することは、能において能面だけを勧賞するのと同様、まったく別な立場からものを見ることになってしまったのです。美術品としての能面と、演劇の一つである能というものの見かたが、はっきりわかれたのです。この段階になれば、もう写真のよしあしがわからないなどと、心配する必要はありません。誰もが能面の彫刻としての芸術性を云々する必要はないのです。映画を見に行った時のように、また手紙を読むような気持で、写真を見ればよいのです。 名取は能面のように「勧賞」することで成立する写真を、「お芸術」と呼んで徹底的に嫌っていた。」p.28

・「リアリズム写真運動が戦後写真を大きく転回させる契機となったことは間違いない。1950年代前半において、その影響力は絶大なものであり、アマチュア写真家たちは競いあうように社会現実をモチーフとする作品を制作し、カメラ雑誌上では熱い論争が戦わされた。杵島隆、福島菊次郎のようにアマチュアからプロに転向する者もあらわれ、東松照明、川田喜久治のような次代を担う写真家も、この運動のなかから登場した。」p.36

・「「要するにさびしさを思想化することだ」と、東松照明は写真集『太陽の鉛筆』(毎日新聞社、1975)におさめた文章で書いている。(中略)この簡潔な断定は、しかし奇妙に強い力で読む者を打つ。東松がこの時期に、写真という媒体を通じて為しとげようとしていたことが、この一文に凝縮しているようにすら思える。」p.102

・「だが浅井(愼平)には、広告写真が時代を動かしていくのではないかという "夢" に同調するとともに、所詮は泡のように生まれてはきえていく流行に乗せられているだけではないかという、醒めた意識もあったようだ。」p.150

・「70年代までは、クリエーター個人が自由な発想で仕事を進めていく余地があった。だが80年代以降は大手の広告代理店の力が強まり、マーケティング戦略が優先されるようになるのである。たしかに広告の規模は拡大し、予算も大きくなっていく。だがデジタル化が進み、経済効果が優先されることで、その中で写真家が果たす役割は、総体的に縮小しているといえるのではないだろうか。」p.155

・「いうまでもなく祭りの時空間こそ、"旅" につきまとう日常と非日常の反転、現実と幻想の交錯が最も激しくおこなわれる場である。祭りを撮影の対象に選びとることによって、須田(一政)の "旅" は空間を横に移動するだけでなく、時間軸に沿って垂直にさかのぼるような視点を手に入れたといってもよい。すなわち、祭りにおいて、人々は型として引き継がれてきたはるかな過去の生形式に触れ、死者たちと直接交流するような時空に入りこんでいる。"旅" の時間に、死者たちの時間としての歴史がまぎれこんでくるのである。」p.165

・「作家が、芸術化が世界の中心である、あるいは世界は私であるといった近代の観念は崩壊しはじめたのだ。そしてそこから必然的に世界を芸術化がもつイメージの表出と考える芸術観もまた突き崩されざるを得ないのは当然のことである。そうではなく世界は常に私のイメージの向こう側に、世界は世界として立ち現れる。……世界は決定的にあるがままの世界であること、彼岸は決定的に彼岸であること、その分水嶺を今度という今度は絶対的に仕切っていくこと、それがわれわれの芸術的試みになるだろう。 世界を写真家の主観的なイメージで染めあげることを否定し、世界に対する人間の敗北を「絶対的に認める」ところから出発しようとする中平(卓馬)の反近代の姿勢は、社会・文化の枠組が大きく揺さぶられていた60年代―70年代初めの時期に特徴的な思考法といえる。それはまた「商品の氾濫、情報の氾濫、そして事物(もの)の氾濫」がより徹底的に拡大し、「世界の中心」が失われていく、80年代の "ポスト・モダン" の状況を先取りする言説だったといってもよい。」p.194

・「1980年代以後「現世中立な客観報道」の神話は、ずたずたに引き裂かれてしまった。あくまで "私" の視点にこだわる方法論が、それぞれのやり方で編みあげられなければならないのである。」p.224

・「"男性原理" 的な写真というのは、現実世界を自分の価値観で論理的に "異化" し、コントロールしようとする写真のあり方である。それに対して "女性原理" 的な写真においては、写真家たちはむしろ世界をそのままの形で受容し、そこに感情的に "同化" しようとする。1970年代の「私写真」(それを「女の子写真」の先駆と見ることもできる)に既にあらわれていたことだが、そこでは "私" の身体性が強く打ち出されてくる。(中略)被写体との距離感も重要である。冷静に、一定の距離を保つ "男性原理" 的な写真に対して "女性原理" 的な写真ではその距離はできるかぎり詰められる。よくいわれくことだが "半径五メートル以内" にある被写体だけで成立する「プライベートルーム」が、写真を撮影する重要なテリトリーとして浮上してくる。」p.265

・「僕は2004年に『デジグラフィ デジタルは写真を殺すのか?』(中央公論新社)という本を上梓した。「デジグラフィ(digigraphy)」とは「フォトグラフィ(photography)」に対応する造語であり、「デジタル化された画像の使用、および表現のプロセス全体」をさす。アナログからデジタルへという流れを受け、その時点でのデジタル表現のあり方について、自分なりの中間報告をまとめてみようと思ったのである。」p.268

・「小林(のりお)のようにウェブサイトやブログに "写真日記" を発表している写真家はたくさんいる。だがそのほとんどは、退屈な画像の垂れ流しになっている。「digital kitchen」が新鮮な緊張感を保っているのは、彼が「クリックする度に消えていく写真、非物質的な流動性、構築をしながら解体を繰り返すイメージ」(「写真の夢」artbow.com)という「デジグラフィ」の消去性をよく認識し、そのことを具体的な表現の契機として鍛え上げていこうとしているためだろう。デジタル時代のスナップショットの可能性を、ウェブサイトという場で実践しようとしているのだ。」p.272 はじめの一文にドッキリ。

・「本書は中公新書『戦後写真史ノート――写真は何を表現してきたか』(1993年1月、中央公論社巻)に、I章の1、III章の5、IV章の4、V章を新たに書き下ろして加え、一部章構成の入れ替えを行った増補改訂版である。」p.291

《チェック本》

名取洋之助『写真の読みかた』岩波新書

飯沢耕太郎『写真美術館へようこそ』講談社現代新書

飯沢耕太郎『写真を愉しむ』岩波新書

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます