大島海峡東岸紀行 弐拾参よりつづく。

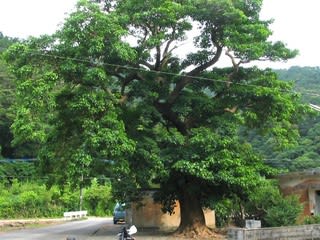

深い緑の中に半ば埋もれた神社を後にして、小名瀬(こなぜ)・阿室釜(あむろがま)間の道を進む。

比較的、細かなアップダウンが続いていたここまでと異なり、山腹を斜めに横切る急坂をひたすら登り、ひたすら下る。

道路は新しく、道幅は広い。

道路脇の斜面には、野生の花が咲き乱れている。

ノボタンは、梅雨と梅雨明けの花。

シバハギか?

本州では盛夏の花だが、梅雨の晴れ間に咲いているとは、さすが南の島である。

ゴンズイの赤い実は、入梅頃から目立ちはじめ、夏の盛りにも山のあちこちに見られる。

郊外に出たら、この赤い実を目にしないでいる方が難しいほどあちこちで見かけるのだが、じつのところ邪魔者扱いされることが多いようだ。

オレ自身、鳥類に詳しいとはいえない方なのだが、この実を鳥がついばんでいるのは見たことがない。

わずかに葉が豚やヤギの飼料になる以外には、熟した実を鑑賞するしかないこの木の用途について、何か思い付いた方はコメント欄にご一報ください。

人気blogランキングへ

深い緑の中に半ば埋もれた神社を後にして、小名瀬(こなぜ)・阿室釜(あむろがま)間の道を進む。

比較的、細かなアップダウンが続いていたここまでと異なり、山腹を斜めに横切る急坂をひたすら登り、ひたすら下る。

道路は新しく、道幅は広い。

道路脇の斜面には、野生の花が咲き乱れている。

ノボタンは、梅雨と梅雨明けの花。

シバハギか?

本州では盛夏の花だが、梅雨の晴れ間に咲いているとは、さすが南の島である。

ゴンズイの赤い実は、入梅頃から目立ちはじめ、夏の盛りにも山のあちこちに見られる。

郊外に出たら、この赤い実を目にしないでいる方が難しいほどあちこちで見かけるのだが、じつのところ邪魔者扱いされることが多いようだ。

オレ自身、鳥類に詳しいとはいえない方なのだが、この実を鳥がついばんでいるのは見たことがない。

わずかに葉が豚やヤギの飼料になる以外には、熟した実を鑑賞するしかないこの木の用途について、何か思い付いた方はコメント欄にご一報ください。

つづく

人気blogランキングへ