引き続き大阪の市立高校の暴力事件。市教委はグズグズダラダラの引き延ばし対応です。「受験生が混乱する。生徒が困る」と生徒たちを人質を取ったような現状維持論で、あれでは橋下市長が怒るのも無理はない。「困ったことになった。まぁ、ここは何とか角が立たないように…う~ん」と。計画的な遅延作戦ではなくて、そういう習い性、体質なのですね。教育委員会というものは、本当のことを言ったら「要らない!」ものじゃなかろうか。静的、現状維持的なシステムで、馴れ合いを制度化したシロモノですから、大胆な動きには向いていない。政治学で「委員会制度は日本の社会や風土には向かなかった」と結論づけられるもの当然です。早い話が、こういう仕事をしている私だって滋賀県や地元自治体の教育委員の御名前を知らないし、どんな経歴、主義主張の人物かも知らない。教育委員を選ぶ際には、教育に造詣が深くて(測定できませんね)、しかも「面倒なことを思いついたり提案したりしない、毒にも薬にもならない穏やかなヒト」を選んでいますね、たぶん。今の教育界には毒と薬の両方が必要だと思いますけど。

月曜日の朝、決然と思い立ってブック・オフへ。自分の部屋が足の踏み場もない惨状で、本を探すときに山崩れが…。段ボールや袋に詰め込んでブック・オフへ運搬しました。

あんなに持って行ったのに「こちらの本は値段がつけられないのですが。お持ち帰りになりますか?」「処分して下さい」という展開で、合計600円ばかり。待っている間に本を買い込んだので、大幅な赤字となりました。本が減って、お金も減った。経済学上の謎です。

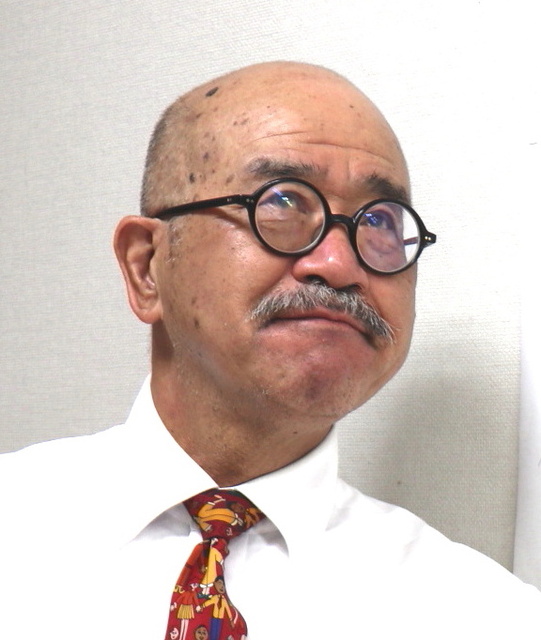

写真は、おうみ進学プラザの先生たちの授業練習会のようすです。菅江先生は中1を想定して英語の導入部分を。パンを持ってきて「身近な英語」をテーマに熱演。このパン、この後はどうなったのでしょうか。気になります。そして筈井先生はアルファベットの発音と書き方の指導です。春から中学生になる皆さん、英語の勉強、楽しいよ。