ジョルジュ・ド・ラ・トゥールの真作に基づく模作《聖アレクシスの遺骸の発見》

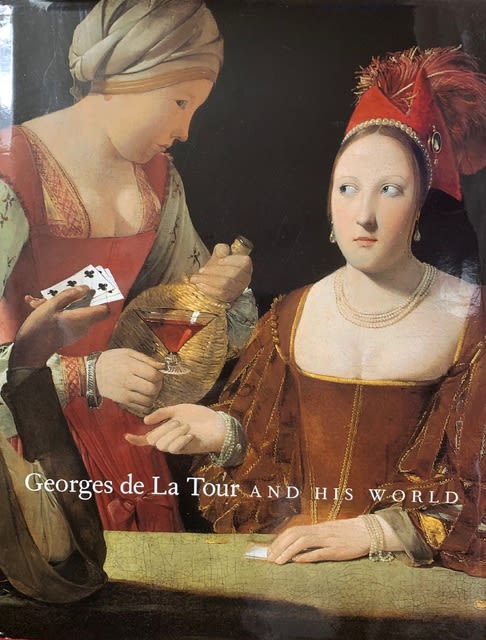

カタログ表紙の作品は

ジョルジュ・ド・ラ・トゥール《鏡の前のマグダラのマリア》ナショナル・ギャラリー・オブ・アート、ワシントンD.C.

闇が深いほど光は明るく射す

今年2020年2月7日からイタリア、ミラノで、17世紀フランスで今や最も著名な画家とされるジョルジュ・ド・ラ・トゥールの特別展が予定されていた。しかし、折り悪く新型コロナウイルスの大規模感染地となった北部イタリアのミラノ王宮が開催場所であったため、開催は4月13日に延期された。しかし、今日になっても、状況は顕著な改善の兆しが見られないため、5月3日まで再延期されることになった。大規模な展覧会が2度も延期されるのは、極めて希有なことである。ちなみにイタリアでラ・トゥールを取り上げた展覧会は厳密には初めてではないが、 ミラノ王宮 Milan’s Palazzo Reale としては、初めて本格的にジョルジュ・ド・ラ・トゥールの作品と作品世界を迎えることになる。

苦難の時代を生きた画家

この画家の背景を知る者にとっては、興味深い点がある。ジョルジュ・ド・ラ・トゥールが生きた時代、17世紀ロレーヌは、戦争、飢饉、疫病の蔓延で苦難の連続であった。画家の生涯においても、ペストと思われる疫病の流行で多くの犠牲者が出て、画家夫妻も感染症で命を落としたことが判明している。子供が10人いても、親が世をさる時には3人くらいしか生存していなかった(その詳細は、本ブログを訪れてくださった皆様はすでにご存知のことだろう)。

この苦難に満ちた時代を生き、希有な生涯を過ごした画家の深い精神的沈潜に基づく作品を鑑賞するには、今はある意味で格好な時かもしれない。ミラノ展については、いずれウイルス禍の嵐が過ぎ去った時、ご紹介できるかもしれないが、予告編としてお知らせだけしておこう:

Georges de La Tour

L’Europa della luce

ジョルジュ・ド・ラ・トゥール

ヨーロッパの光

〜 イタリアで初めて、17世紀フランスで最も有名な画家、そして同時代の偉大な画家たちに捧げる展覧会 〜

ミラノ展ではラ・トゥールの作品を柱に、同時代フランス、北方ネーデルラントの画家(エリット ファン・ホントホルスト、ポウル・ボル、トロフィーム・ビゴー、フランツ・ハルスなど)の作品との比較を通して、ジャンル画および視覚的な実験について新たな視角を導入することを企図している。この点についてはラ・トゥールという神秘的な画家に未だまつわる多くの問題に立ち入って検討することを含んでいる。作品の貸出し側は3カ国28カ所と多岐にわたっている。本ブログ筆者はラ・トゥールの作品はすでに何度も接しているが、その他の関連画家の作品には、なかなか目にしない作品も含まれており、楽しみな企画である。目前の闇が深いほど、前方に射す光は輝く。早く暗闇の先に光を見たいですね。

ジョルジュ・ド・ラ・トゥール(1593 - 1652)という画家は長らく「謎の画家」と言われてきた。その生涯は、作品発見の過程から今日まで多くの謎に包まれてきた。この時代の画家に必ずしも限ったことではないが、当時の画家の生涯や作品の全てが、今日明らかであるわけではない。名前すらほとんど知られることなく、歴史の中に埋没してしまった人々の方がはるかに多いといえる。

その後、美術史家たちの弛まぬ努力の結果、類稀な才能に恵まれたラ・トゥールという画家の生涯と作品制作の実態が次第に解明され、今日にいたった。今や17世紀フランス画壇にそびえる中心的画家のひとりである。

それにもかかわらず、この画家の生涯、そして作品の制作をめぐっては多くの謎が生まれ「謎の画家」としても知られてきた。その謎のいくつかは画家がたどった人生と画業にまつわるものである。ロレーヌという戦乱の地で画業生活を過ごした画家であったため、史料や作品の多くが散逸し、その多くは戦火などで失われたものと推定されている。発見された史料の類は数少なく、断片的である。そのため、史料の解釈をめぐっては、多くの異論が提示されてきた。画家の生前の精力的な制作活動から推定して、現在画家の真作と推定される50余点を数倍は上回る作品だを残したと思われる。

「昼」でも「夜」でもない世界

今回は、ら・トゥールにまつわる伝承や謎に関わる問題のひとつを取り上げてみたい。ラ・トゥールは長らく「夜の画家」あるいは「闇の画家」と言われてきた。しかし、1972年にパリ・オランジェリでこの画家の全作品を集めた特別展が開催され、《ダイヤのエースをもつ女いかさま師》、《女占い師》が初めて公開され、大きな反響を呼んだ。画面には蝋燭も松明も見当たらず、それまでラ・トゥールの作品の特徴として伝承されてきた「夜の作品」ではなかった。

ラ・トゥールの研究者たちは、この長らく忘れられ、多くの謎に包まれた画家が、「昼の作品」をも制作していたことに驚かされた。ここでいう「夜あるいは闇の画家」という意味は、作品の背景が夜のごとく暗く、画中には蝋燭、油燭、たいまつなどの光源が描かれ、人物などを映し出している。光源らしきものは見当たらず、「神の光」とも言われるどこからともなく射し込んでいる光が描かれている作品もある。画面には、画家が最も重視する人物などが細部にわたり、委細克明に描かれている。他方、「昼の作品」といわれる絵画には、蝋燭など光源のようなものは一切描かれていない。

余計なものは描かない画家

ラ・トゥールの作品の特徴の一つは、テーマに直接関連しないと思われる部分は徹底して省略されていることにある。例えば、この画家の作品で、背景の壁などが、それと分かるように描かれているものはほとんどない。夜とも闇ともつかない不思議な暗色系の色で塗りつぶされている。

同じ17世紀のオランダの画家フェルメールが室内にあるものすべてを克明に描いているのとは全く正反対であり、ラ・トゥールは自分が考える必須の対象だけに集中し、その他のものはほとんど描いていない。対象への集中に専念したのだろう。フェルメールの作品は現代人の多くの目には、大変美しく見えるが、画家の抱く精神的世界での沈潜は浅く、厳しい評価をすれば、表面的な美の世界にとどまっている。他方、ラ・トゥールの作品の多くは、描かれた人物の生涯、精神世界に観る者を引き込む引力を感じさせる。

この画家の作品を長年にわたり見てきたブログ筆者は、ラ・トゥールは「昼の画家」でも「夜の画家」でもなく、「光と闇のはざまに生きた画家」と考えている。この画家の作品を、この視点から見直すと、室内とも屋外ともつかず、背景は不思議な暗色で塗り込まれている。思うに、この画家にとって、昼と夜の区分は問題ではない。

《大工ヨセフ》の作品に見るように、室内とも屋外とも、場所も定かではない。ヨセフと幼きイエスは同じ空間に描かれながらも、二人の視線は交差することなく、あたかも俗界と霊界を区分する色の色が支配している。

ロレーヌの冬の空は薄暗く、春が待たれる。車道から離れ、少し森の中に踏み込むと、獣道のような道ともいえない道があり、深い森に続いている。立ち入るほどに昼なお暗く、土地の人の話では猪や鹿狩りも行われているという。事実、筆者が訪れた時にも、遠くで銃声のような音が聞こえていた。17世紀までは、夜になると魔女が集まり、踊り狂う恐ろしい場所でもあった。

戦争、飢饉、重税など、絶えず襲ってくる幾多の災厄、危機に、農民のみならず、画家の心象風景も揺れ動いていた。

ラ・トゥール(1593 - 1652)という画家は長らく「謎の画家」と言われてきた。その生涯は、作品発見の過程から今日まで多くの謎に包まれてきた。この時代の画家に必ずしも限ったことではないが、当時の画家の生涯や作品には不分明な点が多く、今日すべてが明らかになっているわけではない。画家の中には名前すらほとんど知られることなく、歴史の中に埋没してしまった人々の方がはるかに多いといえる。

その後、美術史家たちの弛まぬ努力の結果、たぐい稀な才能に恵まれ、異色な生涯を送ったラ・トゥールという画家の生涯と作品制作の実態が次第に解明され、今日にいたった。ラ・トゥールは今や17世紀フランス画壇にそびえる中心的画家のひとりである。

それにもかかわらず、この画家の生涯、そして作品の制作をめぐっては多くの謎が生まれ、「謎の画家」としても知られてきた。その謎のいくつかは、この稀有な画家がたどった人生と画業にまつわるものである。ロレーヌという戦乱や災害に苦しんだ地方で画業生活を過ごした画家であったため、史料や作品の多くが散逸し、その多くは戦火などで失われたものと推定されている。発見された史料の類は数少なく、断片的である。そのため、史料の解釈をめぐっては、多くの異論が提示されてきた。画家の生前の精力的な制作活動から推定して、現在画家の真作と推定される50余点を数倍は上回る作品を残したと思われる。

「昼」でも「夜」でもない世界

今回は、ラ・トゥールにまつわる伝承や謎に関わる問題のひとつを取り上げてみたい。ラ・トゥールは長らく「夜の画家」あるいは「闇の画家」と言われてきた。しかし、1972年にパリ・オランジェリでこの画家の全作品を集めた特別展が開催され、《ダイヤのエースをもつ女いかさま師》、《女占い師》が初めて公開され、大きな反響を呼んだ。

画面には蝋燭も松明も見当たらず、それまでラ・トゥールの作品の特徴として伝承されてきた「夜の作品」ではなかった。ラ・トゥールの研究者たちは、この長らく忘れられ、多くの謎に包まれた画家が、「昼の作品」をも制作していたことに驚かされた。ここでいう「夜あるいは闇の画家」という意味は、作品の背景が夜のごとく暗く、画中には蝋燭、油燭、たいまつなどの光源が描かれ、人物などを映し出している作品を意味している。光源らしきものは見当たらず、「神の光」とも言われる、どこからともなく射し込んでいる光が描かれている作品もある。画面には、画家が最も重視する人物などが、委細克明に描かれている。他方、「昼の作品」といわれる絵画には、蝋燭など光源のようなものは一切描かれていない。「昼の作品」が見出された後には、他の画家の作品ではないか、あるいは習作ではないかとの評もあったが、間もなく画家の真作であることが確認された。今日では画家の代表作の一つとなっている。

余計なものは描かない

ラ・トゥールの作品の特徴の一つは、テーマに直接関連しないと思われる部分は徹底して省略されていることにある。例えば、この画家の作品で、背景の壁や家具あるいは景色などが、それと分かるように描かれているものはほとんどない。夜とも闇ともつかない不思議な暗色系の色で塗りつぶされている。

同じ17世紀のオランダの画家フェルメールが室内にあるものすべてを克明に描いているのとは全く正反対であり、ラ・トゥールは自分が考える必須の対象だけに集中し、その他のものはほとんど描いていない。対象への集中に専念したのだろう。フェルメールの作品は現代人の多くの目には、大変美しく見えるが、画家の抱く精神的世界での沈潜は浅く、厳しい評価をすれば、表面的な美の世界にとどまっている。これに対して、ラ・トゥールの作品の多くは、描かれた人物の生涯、精神世界に観る者を引き込む引力を感じさせる。多くの作品が何を描いたものであろうかと、観る者に思索を求める。一例を挙げれば、《ヨブとその妻》や《蚤をとる女》などがそれに当たるだろう。

この画家の作品を長年にわたり見てきたブログ筆者は、ラ・トゥールは「昼の画家」でも「夜の画家」でもなく、「光と闇のはざまに生きた画家」と評価している。この画家の作品を、この視点から見直すと、多くの作品が室内とも屋外ともつかず、背景は不思議な暗色で塗り込まれている。思うに、この画家にとって、昼と夜の区分は問題ではないのだ。

《大工ヨセフ》の作品に見るように、室内とも屋外とも、場所も定かではない。ヨセフと幼きイエスは同じ空間に描かれながらも、二人の視線は交差することなく、あたかも俗界と霊界を区分する見えない線が引かれているようだ。

そして、ラ・トゥールの晩年の名作《砂漠の洗礼者聖ヨハネ》を見ても、その点がうかがわれる。疲れ切った青年が目の前の羊に草を与えている。しかし、その場所がどこであるか、まったく分からない。どこからか光が微妙に差し込んでいるが、昼か夜かの区別すらできない。

ジョルジュ・ド・ラ・トゥール《砂漠の洗礼者聖ヨハネ》

ロレーヌの冬の空は暗く、春が待たれる。自動車道から離れ、少し森の中に踏み込むと、獣道のような道ともいえない道があり、深い森に続いている。立ち入るほどに昼なお暗く、土地の人の話では猪や鹿狩りも行われているという。事実、筆者が訪れた時にも、遠くで銃声のような音が聞こえていた。17世紀までは、夜になると魔女が集まり、踊り狂う恐ろしい場所でもあった。魔物の住む恐ろしい闇が待ち構えていると恐れられていた。闇が人々の生活を支配していた時代だった。

戦争、飢饉、重税など、絶えず襲ってくる幾多の災厄、危機に、農民のみならず、画家の心象風景も不安や見えないものの恐れに揺れ動いていた。キャンバスに向かう画家の心には描くべき対象だけがすべてであり、昼か夜かなどの区分は問題にならなかったのだろう。

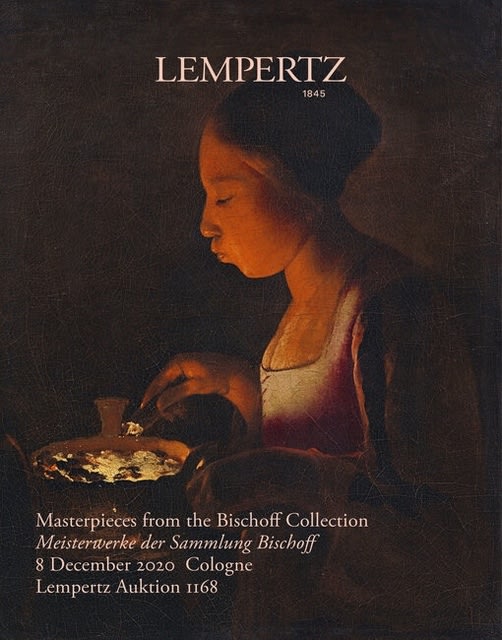

UTRECHT CARAVAGGIO AND EUROPE, exhibition catalogue cover

『令和』*の時代を迎えて、世の中はなにかと騒がしい。しかし、今後この時代が、後世いかなる時代イメージを伴って認識されるかは、まったくわからない。しかし、長い時間を挟むことではっきり見えてくることがある。

このブログで何度もとりあげた16世紀ローマを主たる舞台に鮮烈な印象を後世に刻み込んだ画家カラヴァッジョ(1571-1610)とその画壇への影響力も、その例である。雑事が重なり、今年3月までユトレヒト中央美術館で開催されていたカラヴァジェスティ展(カラヴァッジョの画風・スタイルなどの後継者)の分厚いカタログを読了するには大変時間がかかってしまった。

新たな知見

ユトレヒト・カラヴァジェスティに関する特別展に限っても、これまで1952, 1986/87, 2009年に行われており、今回が4回目になる。ブログ筆者も全てを見たわけではないが、嬉しいことは毎回、新たな知見が得られることだ。この間、特に今世紀に入って、これらの画家についての研究が着実に進んだことを示している。今回もいくつかの指摘に目を開かれた。

検討される地域はイタリア、スペイン、フランス、フランダースに及んでいるが、柱になっているのは、三人のユトレヒト・カラヴァジェスティ、Hendrick ter Brugghen (1952-1629)、Gerald van Honthorst(1592-1656) およびDirve van Baburen (c.1592/93-1624) である。

カラヴァジェスティの生まれた時代環境

17世紀までのイタリア・ローマは、世界のいたるところから文化、芸術の極致を求めて集まる中心地であったが、現代世界は多様化・分散化していて、そうした場所は見当たらない。17世紀初め、とりわけ1600-1630年は2700人近い画家たちがローマに画家として登録しており、そのうち572人は外国人でほぼ同地域に居住し、若い画家たちの中には、住居を共にしていたものもかなりあったようだ。彼らの中で若い画家たちはカラヴァッジョのリアリズムの画風を拡大しようとの集まりもあったようだ(International Caravaggio movement)。ローマは文字通りヨーロッパの文化センターであった。観光客と日本人のやらなくなった仕事を求めてくる外国人が目立つ今日の日本とは大きく異なった状況だ。

何れにしても、ジョルジュ・ド・ラ・トゥールの謎の遍歴仮説もかなりその道が見えてきたようだ。

ユトレヒトの大きな役割

カラヴァッジョ亡き後のカラヴァジェスティもその知名度、作品評価などによって、かなりの数に上るが、上記の三人はやはり中心的存在である。今回の企画では、年譜に沿いながら、ユトレヒトからローマへ行き、再び故郷へ立ち戻って活動した三人のカラヴァジェスティの位置づけ、その後の伝播、作品の交流・分散などがテーマとして明確に示されている。本ブログで興味の赴くままに断片を記してきたユトレヒト・カラヴァジェスティの全体像が一段と確立されている過程が整理されている。

今回の展示では、ホントホルストの《聖ペテロの磔刑》1616年作が、この画家がローマで活動していた最初の証明として挙げられている。

ホントホルスト《聖ペテロの磔刑》1616年

The Crucifixion of St Peter, 1616 pen on paper, brown wash, 178x265 mm, Nasjonalmuseet for kunst, architlktur of design, Oslo

さらにヘンドリック・テル・ブルッヘンの《受胎告知》1629年作 Diest, が、彼の死去の年の作品として展示されている。この作品は見たことがなかった。バビュレンはこれより前の1624年に世を去っている。そして、ホントホルストは次第に以前の古典的スタイルへと回帰している。

テル・ブルッヘン《受胎告知》1629年

Hendrick ter Brugghen, The Annunciation, 1629, Canvas, 216.5 x 176.5cm, Signed and dated, Dtadsmuseum De Hofstadt, Diest

今回のユトレヒト展には78点が出展されたが、1点を除き全て1600年から1630年の時期に制作されており、この時期がユトレヒト・カラヴァジズムの盛期であったことを暗示している。展示カラヴァッジョの作品および16人の同時代の画家たちは、全てローマへ行った第一世代であった。展示にはデ・リベラ Jusepe de Ribera (1591-1652)とマンフレディ Bartolomeo Manfredi (1582-1622)の作品も展示されていたことは、彼らがバビュレンとテル・ブルッヘン を含めて、当時の画家の世界でいかなる位置を占めていたかを知るにきわめて興味ふかい。

機会が許せば、多くの興味ふかい論点も記したいが、その時間は次第に限られてきたようだ。

REFERENCE

'Utrecht, Caravaggio and Europe' by Brend Ebert and elizabeth M. Heim

ティールームの話題

* 10連休の影響で遅れて配送されてきた英誌 The Economist April 27th-March 3rd, 2019 は「君主制の免疫」Sovereign immunity と題し、日本の天皇退位と新皇室の誕生を例に、世界における君主制の変遷を追っている。多くの国では君主制は過去のページの残渣の様に見える。一部の国で君主制が栄えている背景の一つは、民主制の困難さのゆえにあると論評している。20世紀初め160か国あった君主制は今日40か国程度にすぎないと記している。BREXITに悩むイギリスが君主制を維持していることは、日本との対比において興味ふかい。「午後のティールーム」では話題として、ちょっと議論を呼びそうだ。

George de La Tour - Dice players - c.1651, oil on canvas

92.5 x 130.5 cm

Preston Hall Museum, Stockton-on-Tees, Cleveland, UK

bequeathed by Annie Elizabeth Clephan, ca.1630

ジョルジュ・ド・ラトゥール《ダイス・プレーヤー》ca. 1651、油彩・カンヴァス、プレストン美術館(ストックトン)

この作品、見覚えのある方がおられるだろうか。本ブログを訪れてくださる方は、ジョルジュ・ド・ラ・トゥール (1593-1652)の最晩年の作といわれる《聖ペテロの否認》にきわめて似ていることに気づかれるだろう。そうであれば慧眼の方である。

《聖ペテロの否認》の場合は、画面左側にペテロと女性の姿が描かれている。他方、この作品には、ほとんど宗教的含意や暗喩は見出されない。胴衣のようなものを身につけた若者が蝋燭の光の下で、ダイスプレー(サイコロ遊び)をしており、それを右側の若い女性が覗き込んでいる。左側のやや年上の男はタバコを吸いながら、視線はとりたてて盤上の帰趨を見ているというわけでもない。どうも右端の女性に向けられているようだ。

しかし、上半身だけが画面に現れるこの女性の表情は、なんとなくこの場にそぐわない。もしかすると《いかさま師》に描かれている悪事に加担するジプシーの美女の一人なのか。若者たちの服装は戦塵に汚れた着衣というわけではなく、当時の流行の衣装のように見える。貴族の子弟たちが、宮殿などの一室でダイス・プレーを楽しんでいる光景を描いたかのようだ。彼らの胴着や容貌もなんとなくラ・トゥールの独断場であったリアリズムとは距離を置いた類型化が感じられる。現代のゲームの一場面と置き換えてもおかしくない。しかし、《いかさま師》のようなごまかしや教訓が込められた作品とは異なり、ダイス・ゲーム自体が主題であるようだ。しかし、別の読み方があるかもしれない。ここがこの画家の興味ふかい点でもある。

この作品がラ・トゥールに帰属すとるとなると、なんとなく全体の印象が、他の作品とは異なったモダーンな感を受ける。光の当たった部分と影の部分が絶妙な光のコントラストを示す。

ちなみにジョルジュ・ド・ラトゥールの現在まで残る50点余の数少ない作品で、イギリスの美術館あるいは個人の所蔵として残るものはきわめて少ない。強いて数えれば、この《ダイス・プレーヤー》の他、《聖歌隊の少年》、《乞食》などにすぎない。そしていずれもラ・トゥールに関連するとしても、ただちに真作とは評価されず、画家の工房作あるいはジョルジュの息子エティエンヌ作などの評価がついていることが多い。近年、《聖歌隊の少年》などは真作との評価がほぼ定まったようだ。ちなみに、ジョルジュ・ド・ラ・トゥールの作品で、署名あるいは年記があるものはきわめて少ない。

こうしたことも反映してか、ジョルジュ・ド・ラ・トゥールの作品は真贋論争の対象になることが多かった。その中でこの作品はやや異質な感を受ける。批評家によっては、ラ・トゥールの作品かもしれないが、晩年の作品であり、しかも画風に「退行現象」が見られると評するものもいる。要するにこの画家に期待されている高い水準に達していないのではないかという指摘である。

確かに最晩年の作品とされる《聖ペテロの否認》についても、その点が指摘されており、ラ・トゥールの作品であるにしても、後期の工房作ではないかとの評もある。その理由としてあげられるのは、主題の評価において迫力が不足している、描かれた対象に一体感、緊迫感が足りないなどの諸点である。

この点の評価は難しい。いかに優れた芸術家といえども、その全作品が優れた出来栄えであるとはいえない。見る人によって凡作に類する作品も当然ある。さらにラ・トゥールがこの主題で制作活動を行なった時期は、もしかすると画家が新たなイメージによる画風の活性化を図った試作の一枚とも考えられる。当時の顧客の嗜好に合わせた作品を模索していた可能性もある。この作品を見られた方は、いかなる評価をされるだろうか。

さらに、画家ジョルジュ・ド・ラ・トゥールは、美術史上の流れでは「バロック」の画家として位置づけられることが多い。しかし、ブログ筆者はこの画家と作品に魅せられてから、そうした評価に強い違和感を覚えてきた。ロレーヌの地を巡って見た多数のゴシックの教会などを見て、その感を強くした。この点については、時が許せば記してみたいこともある。日本におけるラ・トゥール研究の先駆者田中英道氏もフランス・ゴシックの源流として、同様な指摘をされている*。

16世紀末まで、フランスのルネサンスは文学、思想、芸術、建築などの諸分野で新たな次元への展開を見せるともに、ルネサンスは終末を迎えつつあった。ルネサンスと同様にフランスにおける新たな次元は、当初イタリアにおける文化的開花に即発されたものだった。イタリアでは先駆的な芸術家たちはハイ・ルネサンス美術の自然主義の流れから、最初はマネリズムとして知られる様式へと移行していた。

そして、16世紀末から、次の世紀にかけてバロック・スタイルとして知られる溢れるような古典主義へと移って行った。バロックはルネサンス古典主義からの断絶ではなかった。むしろ発展であった。バロックは新しい古典主義の一つの段階だった。

他方、ゴシックは「野蛮なゴート人の美術」という悪口に由来し、13-14世紀の西欧中世の美術様式であった。フランスやドるイツでは16世紀初頭も残存していた。15世紀のネーデルラント美術は、北方ルネサンス美術に分類されるが、実態は後期ゴシックとも言える。ラ・トゥールはバロックの圧倒的な流れの中で、それに抗しながら生きたゴシック画家だった。

*田中英道「30年戦争の時代に闇を描いたラ・トゥール」『美術の窓』2005年3月