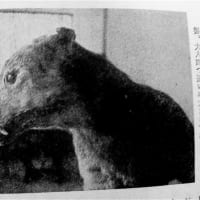

この剥製は北海道大学博物館にあります。(エゾオオカミの標本はあるところ)ラベルに、ニホンオオカミとあるそうで、明治初期に京都から仕入れたそうです。特徴としては頭胴長1150mm耳介長90~100mm体高560mm尾長400mm(全てが約mm)で、サイズ的にはニホンオオカミの範疇に合致しているそうです。頭骨はないそうで、ニホンオオカミの研究家の斎藤弘吉氏が昭和11年にこの標本を見たそうですが、頭骨がないため結論が出せていないそうです。(なんで、その後研究を進めず、飾っておくだけにしているのか?)頭骨がないので額段がはっきりついていますが、この動物は何なんでしょうか?ハイイロオオカミの亜種であることがはっきりしているエゾオオカミがここにあるのに、他の亜種?あるいは犬?をわざわざ展示するでしょうか?いわれているニホンオオカミのサイズに合う個体の動物を探してきて展示します?新しいニホンオオカミの標本発見かもしれないのに、何で、放ったらかしにしているんでしょう?研究する人はいないんですかねえ。(怒)

画像はニホンオオカミを探す会からお借りしました。

にほんブログ村

画像はニホンオオカミを探す会からお借りしました。

にほんブログ村

オオカミとヤマイヌの特徴、行動に関してはシンラやいろいろな文献で見ましたが、大きさ(ヤマイヌは大分小さい)足の太さ(オオカミ&地犬は太いが、ヤマイヌは細い)、三太郎さんの文にもあるように、ヤマイヌのほうが、人に害をおよぼす、ヤマイヌのほうが、山の奥に住んでいて、数が少ない等。これらから推測できるのは、オオカミとヤマイヌ2種類の動物がいたのは確実のようです。ヤマイヌはオオカミと地犬の雑種という説がありますが、シンラにあった足の太い2種をかけて足の細い個体ができるのは考えにくいとあります。私もそう思います。ヤマイヌはオオカミや地犬よりもジャッカルとかに近いのかもしれません。

それにしても三太郎さんはいろんな知識も、文献もお持ちですね、感心してしまいます。

顔といい、あしの長さといい、尻尾といい、そうとしか思えません。

とにかく、すばらしい剥製ですね。まさにお手本というべき標本です。

文献を本棚からだすのが結構大変なので、うろ覚えなので間違っているかも知れませんが、昭和10年に斎藤弘吉さんが「野犬」と判定した標本が2体でてきたそうです。故今泉先生はニホンオオカミではないかと思ったらしいのですが、斎藤弘吉さんの権威の前では誰も文句をいえなかったそうです。

もしかしたら、写真の剥製はその時のものだったのかも知れませんね。

しかし、「探す会」さんのところにあったのですね。気付きませんでした。あのHPは情報量はピカ一ですが、発信力はイマイチなのが残念です。

専門家がみれば宝の山なのでしょうが、私のような素人にはまだ手に負えません。しかし、ニホンオオカミに興味をもってくれる一般人をもっと増やさないと、結局は専門家もいなくなってしまうでしょう。ニホンオオカミ研究者の絶滅問題も大きな問題だと思います。

ということで、「探す会」さんにはもっと頑張って頂きたいと常々思っています。

ところで、三太郎さん、すごいですね!張州雑志の存在は知っていましたが、知る人ぞしるものだと思っていました。まさかそんなにメジャーな物だったとは思いもよりませんでした。流石は宗春公のお膝元ですね!ヤマイヌのことが載っているのなら私も是非一度目を通しておきたいです。「張州雑志抄」という本がでているようですが、そちらにもヤマイヌは収録されているのでしょうか?もし、ご存知でしたら教えてください。

あやうく、~抄を買ってしまうところでした(GWに散財したので来月以降のよていでしたが)。

ただ、神社ヲタクの女房に一応はそそのかしを入れておきましたが...。