【続・地球防衛艦隊2199 後編】

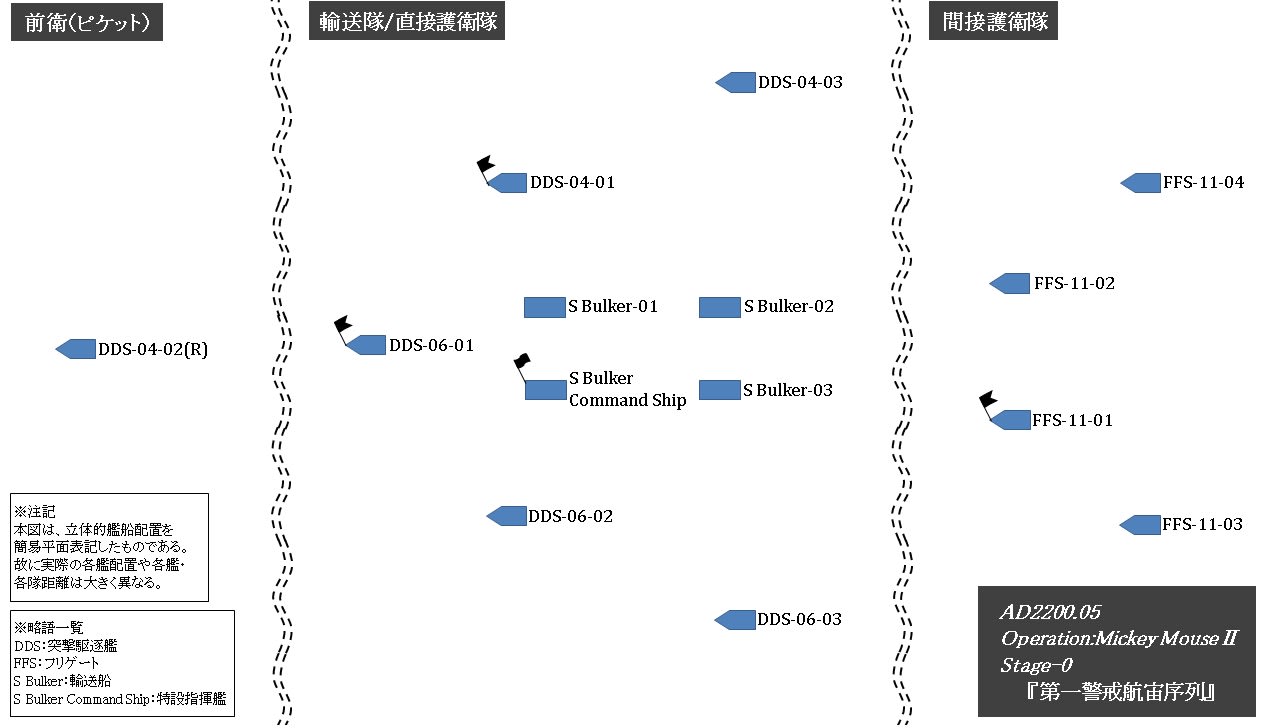

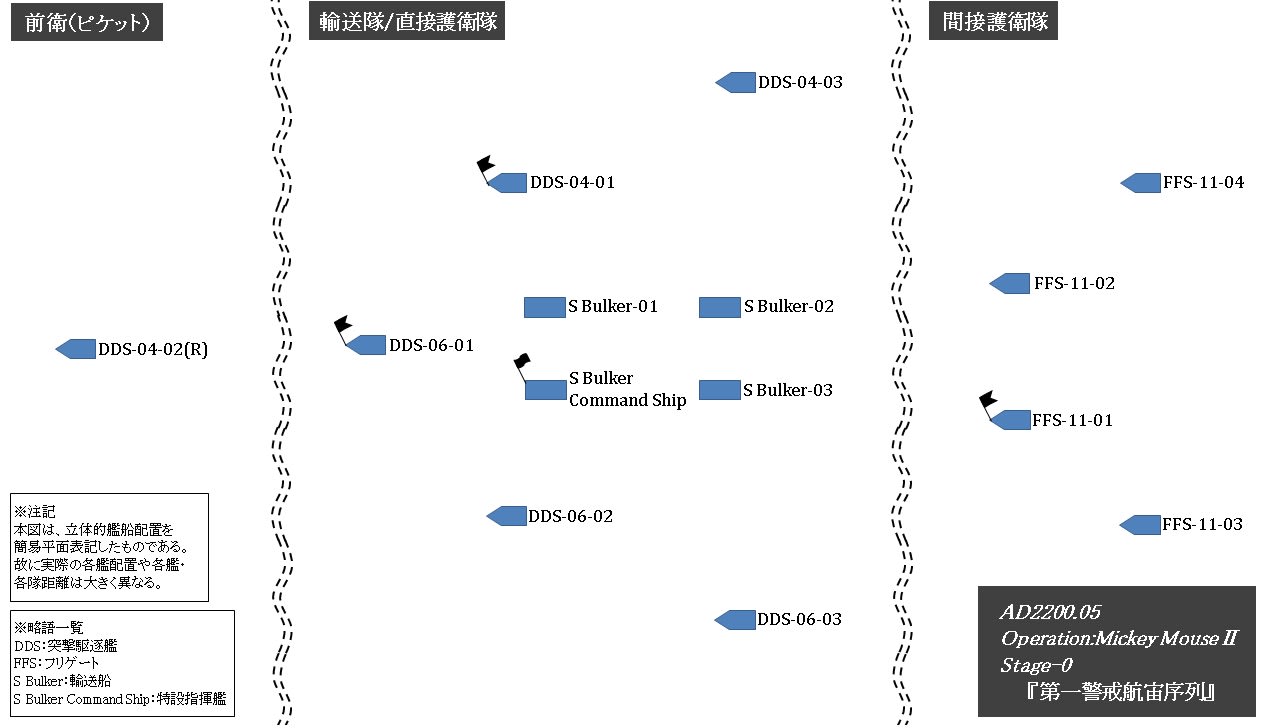

五月三日、地球軌道上で集結を完了した地球船団“ミッキーマウスII”は、一路タイタンへ向けての航宙を開始した。

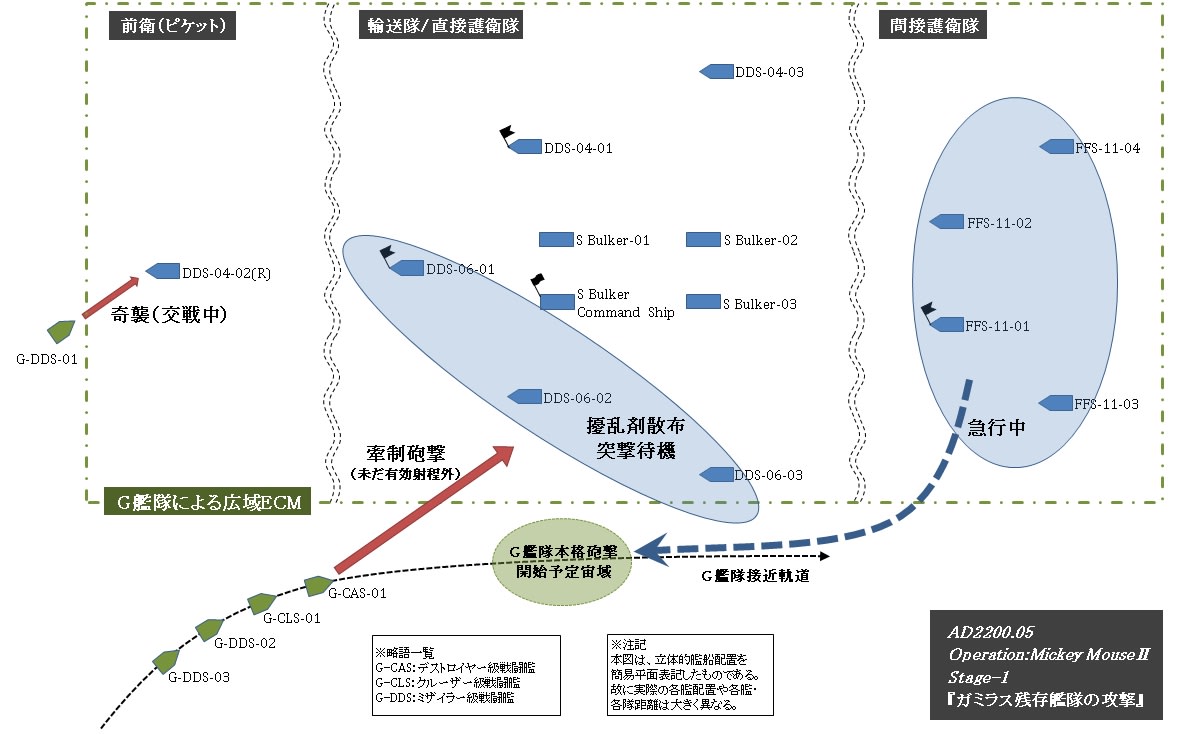

船団隊列は、最前方にピケット艦(前路哨戒艦)として改カゲロウ型一隻を配し、他の同型艦五隻が四隻の輸送船の直衛(直接護衛隊)、一一戦隊は更にその後方を不揃いな陣形で追随していた(間接護衛隊)。

一一戦隊各艦は航宙の間、頻繁に小刻みな軌道修正を繰り返し、しかも僅かずつ船団本体から遅れ始めた。木星軌道を過ぎる頃にはその傾向は一層顕著となり、がっちりと密集隊形を取っていた“ミッキーマウスI”船団とは対照的に、“ミッキーマウスII”船団の隊列は前後に長く伸びていた。

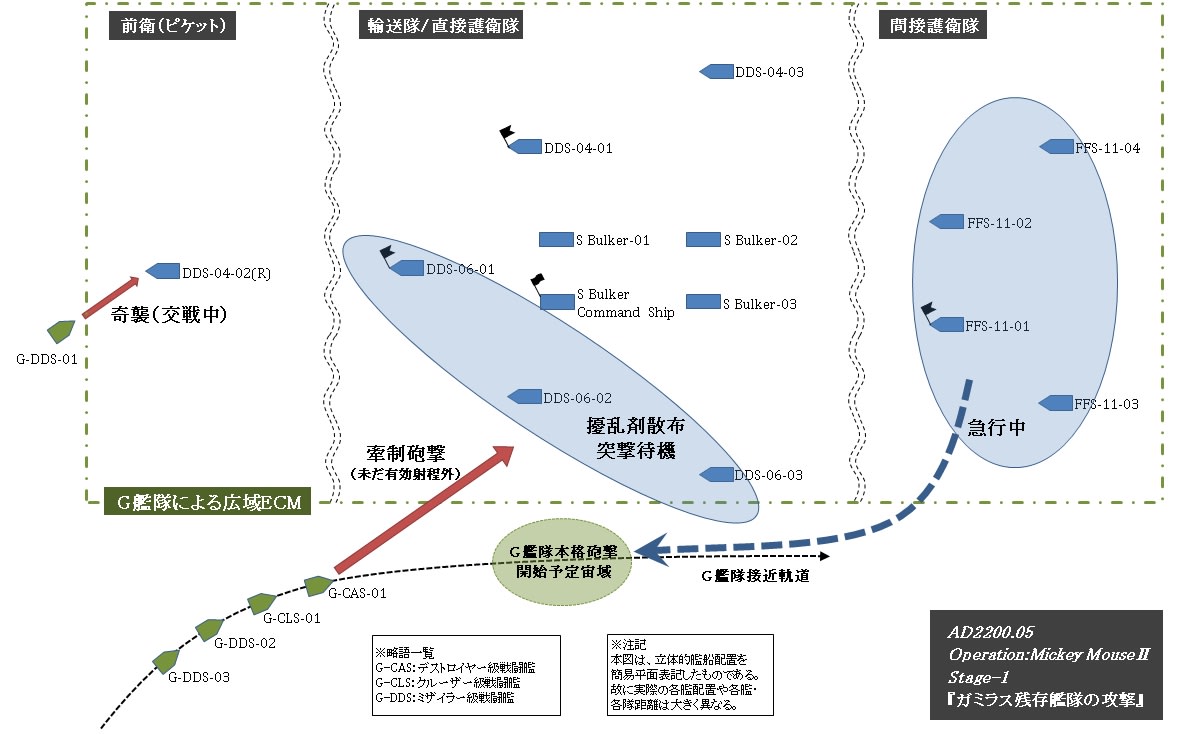

ようやく特設指揮艦から隊列修正の命令が下り、ピケット艦が速力を落そうとした時――“彼ら”は突如として現れた。

その第一撃は、凄まじいばかりのバレージジャミングだった。ピケット艦、特設指揮艦共に、全レーダーが完全にホワイトアウト、懸命な対抗措置――ECCMも全く効果が無かった。

しかし、船団に向けられた悪意と害意はまだ序の口だった。ガミラス軍フェーザー砲にのみ許された力強いオレンジ色の光芒が、直前までピケット艦が存在していた虚空を薙ぎ払ったからだ。

幸いピケット艦“アウダーチェ”は事前の取り決めに従い、ジャミング感知と同時に緊急回避機動(あまりに突然且つ急激であった為、艦内負傷者すら出した)を取っていた為、一先ず虎口を脱することができた。しかしその背後を、フェーザー砲を連射しながら一隻のミザイラー級が喰らいつき、そのまま二隻はまるでドッグファイトのような機動戦に突入する。

そして、前衛を排除された船団本隊にも危機が迫っていた。

熱感探査と僚艦からの通報によって、本隊に迫る艦影が確認されていたのである。“熱紋”解析によって判明した敵艦級はミザイラー級二隻、クルーザー級一隻、そして最も恐るべき――デストロイヤー級戦闘艦一隻であった。

デストロイヤー級戦闘艦は地球防衛艦隊にとって、常に恐怖の象徴だった。より巨大且つ強力な旗艦級戦闘艦も存在が知られていたが、こちらは滅多に戦場に姿を現すことはなく、しかも大抵は戦場後方に位置し、戦闘正面にまで出てくることは殆どなかった。

しかし、デストロイヤー級は違った。一〇隻を超えるような艦隊であれば必ず一隻以上が含まれていたし、砲撃力・防御力も他級より高いことから積極的に戦闘前面に押し出してきた。

“デストロイヤー”というあまりに直截的過ぎるネーミングこそが、人類、いや、地球防衛艦隊が本級に対して抱いた恐怖を最も切実に表した結果なのかもしれない。

本級最大の恐怖は、他級とは異なり、地球防衛艦隊が誇る宇宙魚雷でも“一発”では撃沈することができなかったことだ。 『命中には、天文学的確率を乗り越えられるだけの幸運が必要』とまで言われる宇宙魚雷一発では撃沈できない――言いかえると、撃沈はほぼ不可能ということになる。事実、地球防衛艦隊が長いガミラス戦役の中で本級を撃沈できたのは僅か一度、『“静かの海”直上会戦』において、ガミラス艦隊の混乱に乗じる形で放たれた宇宙魚雷が二本同時に命中した際のみであった。

デストロイヤー級戦闘艦が存在する――地球船団全体に強い戦慄が走った。それは彼らにとって、本作戦前に無数に想定した戦術状況の中でも最悪の事態だったからだ。

ガミラス残存艦隊にデストロイヤー級が含まれているか否かは、ヤマトが太陽系を旅立った後の地球防衛艦隊にとり最大の関心事であり、最優先確認事項とされていた。しかし――存在ヲ確定スル兆候無シ。サレド最悪一隻ヲ含ム可能性ハ否定デキズ――という不確か極まりない判断しか得られていなかった。

その“最悪”が、今や現実の存在となって地球船団に牙を剥こうとしていた。

しかも、船団隊列が伸び切った瞬間を狙い澄ましたような奇襲、電子戦による索敵装置の無効化、前衛(ピケット艦)の排除、間髪入れない本隊強襲――腹立たしいほど堅実で、それ故に隙のない戦術構成。間違いなく、目前のガミラス軍は“本気”だった。

ピケット艦を追尾中の一隻を除く四隻のガミラス艦は、早くも船団本隊に対する砲撃を開始していた。地球艦のそれに比べて圧倒的に長射程のガミラス軍フェーザー砲であっても未だ有効射程圏外であり、完全な牽制砲撃だった。その目的が、地球駆逐隊の宙雷突撃阻止であるのは言うまでもなく、実際に駆逐隊は船団本隊に釘付けにされていた。

突撃動作に入るには、さすがにガミラス艦隊との間合いが遠過ぎた。今この瞬間に突撃を開始しても、敵の有効射程内に飛び込んだ瞬間、狙い撃ちにされるのがオチであり、駆逐隊としては、ビーム擾乱剤を封入したロケット弾を船団周囲に間断なく放ちながら、突撃のタイミングとチャンスをひたすら待つしかなかった。

当然、ガミラス艦隊も事態を十分に承知していた。彼らの接近は急速であったが、慎重さまでは失っていなかった。その艦隊進路は船団に対して反航しつつも、絶妙な半弦曲線を描いていたからだ。それは、自艦の有効射程までは急ぐが、地球艦に“短剣”を振るわせてやるほどには決して深入りしないというガミラス艦隊指揮官の意思の表れでもあった。

後に、この瞬間こそが“ミッキーマウスII”最大の危機であったとされる。

前衛を務めたピケット艦は未だミザイラー級に追い回されており、完全に戦力外。本隊直衛の駆逐隊は遠距離からの牽制射撃で自慢の脚を封じられ、“本命”であるはずの第一一戦隊はこの時、船団後方からようやく速度を上げ始めたところであった。

地球艦艇が唯一ガミラス艦に打撃を与え得る宇宙魚雷の特性と射程を考えれば、この瞬間の地球艦隊は完全に分断され、各個撃破される脆弱な対象でしかなかった――あくまでガミラス側の視点では。

ガミラス艦隊はクルーザー級のフェーザー砲有効射程に船団を捉えたところで、速度を二〇宇宙ノットに落とした。最低限度の即応性を維持しつつ、腰を据えた砲撃戦を行うには最適な速力だ。未だ船団を有効射程に捉えていない二隻のミザイラー級は周囲に漂わせておくしかないが、唯一の脅威である敵駆逐隊の突出に対する牽制と備えであると考えれば、決して遊兵ではない。

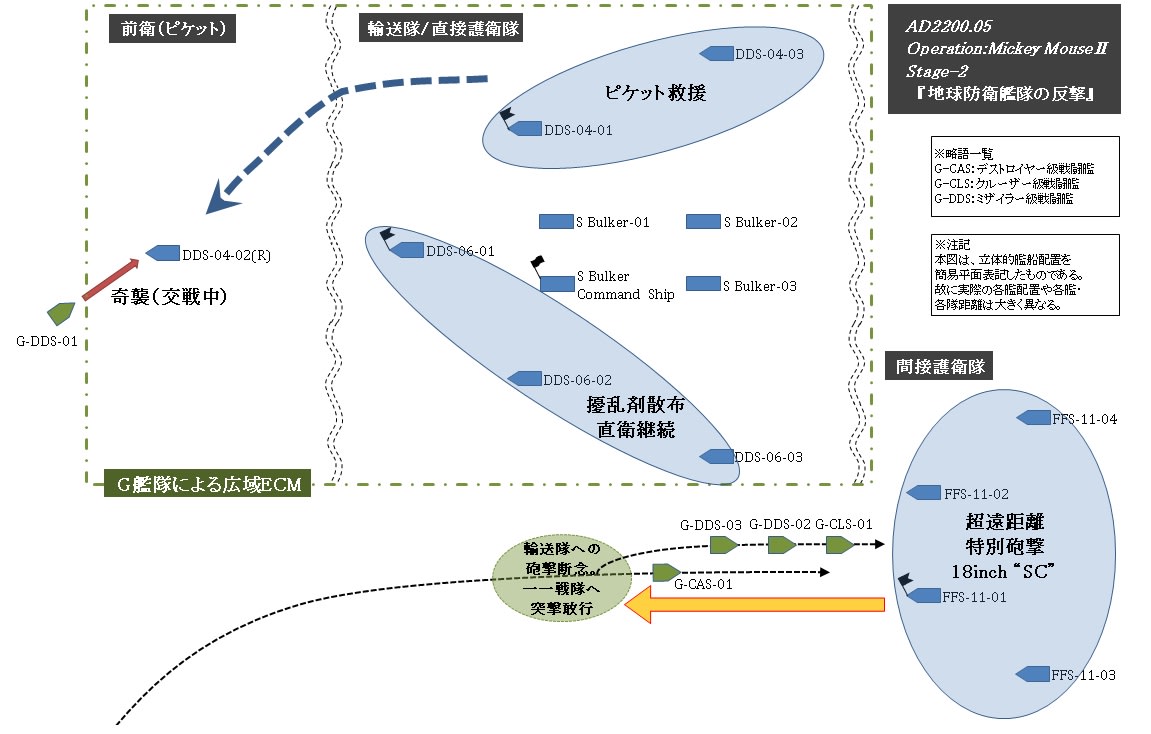

この時、船団後方から(ガミラス艦隊にとっては正面から)第一一戦隊がようやく脅威対象と認識される距離に達しつつあったが、その距離は未だ船団本隊よりも遥かに遠く、ガミラス軍フェーザー砲の(もちろん、より短射程の地球側艦砲・宇宙魚雷にとっても)完全な射程圏外だった。それこそ、彼らの本拠地と親部隊である太陽系侵攻艦隊を殲滅した“謎の地球戦艦”でもなければ、何ほどの脅威にもならない距離だった。

それに現在は最大出力でジャミングを実施中。もちろん熱感知などのパッシブ観測は可能だが、地球艦が精密射撃を行うには必須のアクティブな電波兵器に関しては、完全に耳目を奪っている。

接近中の艦が過去データにない“新型艦”であることは、地球船団が木星圏に至るまでの偵察活動とその後の分析で判明していた。しかし、艦の規模は既存の“短剣の使い手”突撃駆逐艦をやや大きくした程度であり、“謎の地球戦艦”のような異常に強力な砲装備を有しているとはとても考えられなかった。また、航宙過程における新型艦の挙動が明らかな訓練不足、もしくは機械故障を感じさせる安定を欠いたものであったことも、彼らの軽視を一層助長していた。

その結果、一一戦隊の現時点における脅威度評価は突撃駆逐艦程度とされ、少なくともこの時点では無視されていたのも同然だった。

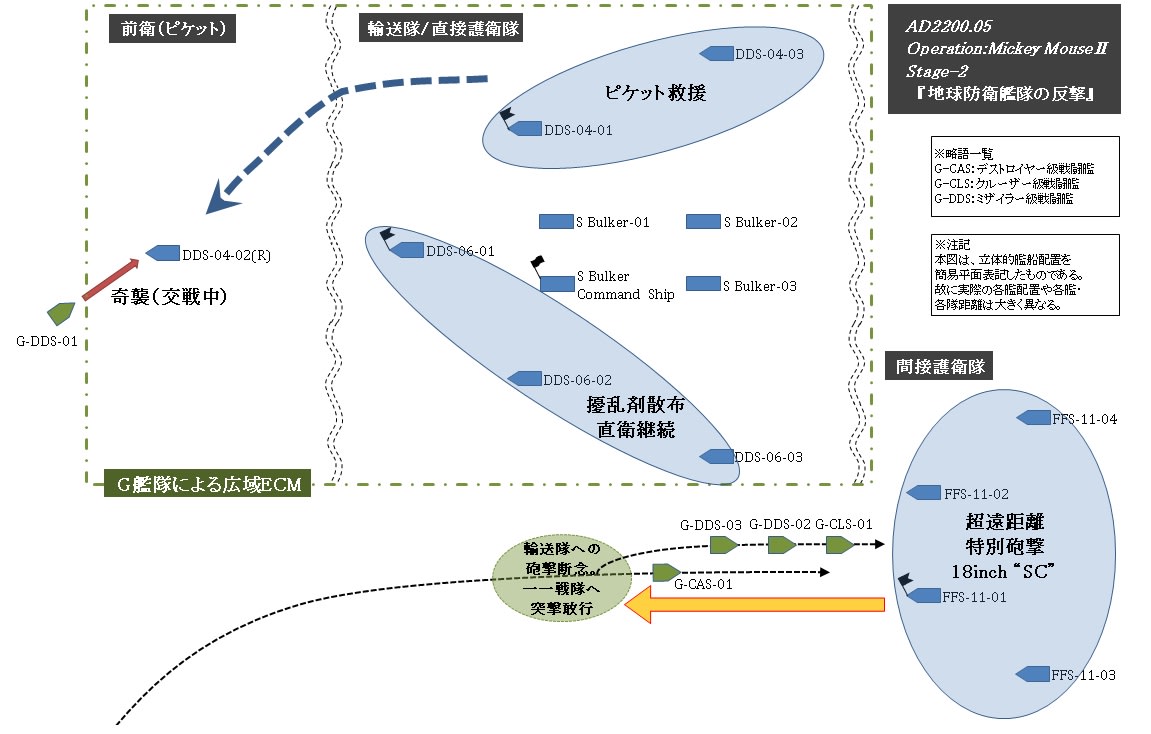

しかしその“無視”を、第一一戦隊は強烈極まりない“自己主張”で吹き飛ばすことになる。

最初の兆候は極めてささやかなものだった。デストロイヤー級の逆探知装置が捉えた敵性エネルギー波の感知情報。しかし、それは電波ではなかった。極めて指向性の強いタキオン波、ガミラス軍の基準でも充分な精度で射撃管制が行えるであろうほどの――。

次の瞬間、真正面からするすると伸びてきた野太く青白い光芒が、ガミラス艦隊を掠めて後方へと飛び去っていった。それも、拡散限界に達して消滅寸前のような弱々しい光などではなく、触れた瞬間、問答無用にエネルギー流に呑み込まれてしまいそうな獰猛極まりない蒼光の奔流。それが四本、内一本は光弾がうねるような螺旋を描いており、直径も最大だった。

幸い、“蒼い光弾”は一本たりとて命中コースを辿っておらず、ガミラス艦隊に実害はなかった。しかし、それがもたらした衝撃はあまりに鮮烈だった。

彼らは冥王星から脱出したガミラス艦艇の僅かな生き残りであり、“謎の地球戦艦”の放つ主砲射撃をその目で目撃していたからだ。今、彼らに向けられているのが、まさに“それ”であり、これを喰ったガミラス艦は、クルーザー級であれデストロイヤー級であれ、一撃で爆沈しかねないことを彼らは“知って”いた。

しかも、地球人たちは“タキオン・レーダー”まで実用化し、それを射撃管制用レーダーとして用いている。

ガミラス艦隊の判断に誤りはなかった。今、彼らに対して放たれている蒼い火矢は、“謎の地球戦艦”と同種・同径のエネルギー兵器だった。

一八インチ・ショックカノン――地球防衛艦隊が新たに手に入れた火矢はそう呼ばれていた。第一一戦隊を構成する四隻のハント型フリゲートは、この砲を二門並列に“元”波動砲口内に設置、艦首軸線砲として運用していた。

宇宙戦艦ヤマトの主砲と全く同径ながら、軸線砲という特徴を活かしてヤマト以上の砲身長を誇り、威力・射程共にヤマトのそれすら上回る。当然、その有効射程は本会戦におけるガミラス艦艇中最大のデストロイヤー級フェーザー砲の二倍以上であり、現在の状況は完全な“アウトレンジ”だった。

また、ここまでの航宙では、その存在を気取らせない為に、一度も“火を入れなかった”タキオン・レーダーも今や全力で稼働、精度の高い敵性情報を射撃管制システムにリアルタイムで送り続けていた。ガミラス艦隊のジャミングはあくまで電波や電磁波に対してのものであり、タキオン・レーダーまでは考慮されておらず、少なくとも現時点では一一戦隊の射撃管制に全く影響を与えていなかった(そして、射撃管制用の指向性の強い高出力タキオン波は、その性質上、ガミラス軍でさえ妨害困難であった)。

しかし、ガミラス艦隊に“ミッキーマウスI”時のような恐慌は発生しなかった。寧ろ、戦意を掻き立てられたように全艦が一斉に速力を上げた。デストロイヤー級は最大戦術速度である三〇宇宙ノットで第一一戦隊への接近軌道を取り、単縦陣を組んだクルーザー級とミザイラー級は三五宇宙ノットで先行、適宜ランダム回避を織り交ぜつつ、一一戦隊への距離を急速に詰め始めた。

ガミラス艦隊が本会戦で示した各種の戦術判断や艦隊運動は、彼らの士気と練度の高さを窺わせるに十分なもので、第一一戦隊を指揮していた土方竜提督をして、“あいつらなら、俺の下でもやっていけるぞ”と会戦中に呟かせたほどだった(戦隊砲術参謀の回想)。

これに対し、一一戦隊の砲撃には、後の“太陽系外縁会戦”で魅せるような鮮やかさはどこにもなく、その第一〇射まで、一発たりとてガミラス艦を捉えることはできなかった。しかも、並列二門を一斉に放つ“斉発射撃”を行っていた三番艦『エクスモア』は、本型最大の欠点である小さな艦サイズに起因する蓄熱容量の限界に達し、早くも砲撃停止を余儀なくされてしまう。他の三艦は、並列二門を交互に放つ“交互射撃”であった為、未だ砲撃戦の継続が可能であったが、タイムリミットが近づいているという事実に変わりはなかった(三番艦の斉発射撃は艦独自の判断ではなく、斉発と交互、それぞれの砲撃効果を比較する為、戦隊命令にて実施されていた)

それは明らかな練度・錬成不足がもたらした結果であったが、決してそれだけでもなかった。戦隊には、遠距離精密砲撃に不可欠な各種データが圧倒的に不足していたからだ。

この時まで、一一戦隊は満足な一八インチ・ショックカノンの“実”砲撃訓練を行っていなかった。ガミラス軍からその存在を秘匿する為、砲撃は地球大気圏“内”から無人の地表に向かって僅か数度行われたのみであり(しかも最低出力で)、全力砲撃、それも戦隊全力の砲撃など、これが完全に初めてであった。

訓練制限は、確かにガミラス軍にショックカノンの存在を悟らせなかったという意味では非常に効果的であったが、こと砲撃効果に関しては完全に逆効果であった。一一戦隊は連続砲撃によって発生する“熱”による照準への影響、その照準修正データすら満足に準備できないまま、この超遠距離砲撃戦を継続していたからである。

しかし、彼らにも意地があった。艦への習熟度はともかく、基本技量に関しても、できるだけ多くのヴェテランを選抜したメンバーだけに、十分以上のものを有していた。

故に――ガミラス艦隊の先陣を切るクルーザー級が一一戦隊を搭載フェーザー砲の有効射程に捉える直前、その第一一射が遂に有効弾となった。

記念すべきハント型フリゲート初の命中弾は四番艦『キリサメ』が達成、クルーザー級の艦首を直撃したショックカノンは、命中部周辺を大きくひしゃげさせつつ艦内へ浸透を継続、そのまま一気に艦尾までを刺し貫いた。そして次の瞬間、蒼い光芒に串刺しにされたクルーザー級は内側から無残に弾け飛んでいた――爆沈、である。

まさに“剛槍”一閃、しかし命中の瞬間を目撃した『キリサメ』艦橋内に歓声は上がらなかった。むしろ半ば呆然と、自らが達成した眼前の光景に魅入られていた。

その光景は、彼らにとって八年間越しの願望であり、胸を削られるような切望であり、血を吐くような渇望の筈だった。いや、“半ば以上諦めていた”という点に於いては、最早“夢”や“幻”という次元にまで至っていたかもしれない。特に、この甘美極まりない光景を遂に目にすることなく、無念の内に逝ってしまったあまりにも多くの戦友たちのことを想えば――。

『――次弾、まだか』

そんな艦橋要員たちを我に返らせたのは、『キリサメ』女性艦長が発した、低くも鋭い声だった。それは、彼女一流のプロフェッショナリズムが発せさせたものであったが、そんな彼女自身も、その美しい唇の端を凄愴に――実に魅力的に歪めていた。

しかし、プロ意識という点で、彼女の更に上を行く人物が戦隊に存在していたのも事実だった。この時、既に旗艦『ハント』から戦隊砲撃目標の変更を告げる命令が発せられていたからだ。

――戦隊砲撃目標デストロイヤー級ニ変更。各艦、腰ヲ据エテ撃テ――

命令の後半部分は明らかな“叱責”だった。そして“鬼竜”の“叱責”に恐怖を覚えない者など、この戦隊には只の一人も存在しなかった。

まさに人馬一体、三隻のハント型のショックカノンが俄然として吠える。仕切り直しの第一射はまたしても全弾空振りであったが、目標変更直後の一射目にしては、測的は悪くなかった。しかも、この砲撃はデストロイヤー級の接近速度を低下させるという結果をももたらした。これまでは砲撃を受けていなかった気楽さで、最短コースを直進してこられたものが、ランダム回避を行う必要が生じたからである。

ミザイラー級二隻は無視する格好になるが、ここが我慢のしどころというのが一一戦隊を率いる土方の判断だった。ミザイラー級の無力化に拘っている間に、デストロイヤー級の大口径フェーザー砲射程にまで捉えられてしまえば、お世辞にも防御力が高いとは言えない一一戦隊にも確実に喪失艦が発生してしまう。デストロイヤー級はアウトレンジで確実に仕留め、接近を許すことになるミザイラー級にしても二隻程度ならば――。

土方に他隊(駆逐隊)の支援を受けるつもりは毛頭なく、むしろ未だ格闘戦じみた戦闘でミザイラー級一隻を拘束し続けている(追い回され続けている)ピケット艦の救援に、至急一個駆逐隊を向かわせるよう特設指揮艦に意見具申していたほどだった。

そして遂に、一一戦隊の第一八射がデストロイヤー級を捉えた。

命中は、土方の“気合”が最も強く入った(本人が乗艦しているのだから当然だ)戦隊旗艦『ハント』だった。しかし、クルーザー級とは異なり、デストロイヤー級はショックカノン一発では屈しなかった。被弾直後に、未だ有効射程外と理解しつつも、大型フェーザー砲の一斉射撃を行ったほどだ。だが、続く第一九射が二発同時に直撃したことで、嘗ての地球防衛艦隊の恐怖の対象――デストロイヤー級の抵抗も遂に潰えた。

しかし、今度もまた一一戦隊に歓喜する暇は与えられなかった。放置したミザイラー級二隻は既に至近にまで迫り、この時、地球のものより大型の宇宙魚雷計八本が発射された直後であったからである。更に、ミザイラー級自身も一一戦隊に対する斜行突進を継続、近接砲戦を挑んできた。

之に対し、一一戦隊は艦首ショックカノンによる特別砲撃を停止、即座に通常砲戦態勢へと移行した。艦首を宇宙魚雷に正対させつつ、本来の主砲である五インチ・ショックカノンをミザイラー級に向ける。だが、それらが火を噴くよりも早く、艦後部に設置された三インチ・ショックカノン連装四基八門、戦隊全体で実に三二門に達する副砲群が一斉に火蓋を切った。

その威力は艦首の一八インチに比べれば非力極まりないが、それでも従来の地球艦フェーザー砲よりも格段に強力であり、何より発射速度が尋常ではなかった。各砲が毎秒一発以上のペースで極小サイズの空間歪曲現象を吐き出し続ける。正にガントレットとも言うべきキルゾーンに飛び込んだ八発の宇宙魚雷は、いずれも一一戦隊に達することなく砕け散った。

そして最後の脅威、二隻のミザイラー級は――実にしぶとかった。戦隊四隻から雨霰と浴びせられる五インチ・ショックカノンを巧みにかわしつつ、嫌になるほど的確にフェーザー砲を撃ち込んでくる。

一一戦隊にも被弾が相次ぐ。しかし、彼女たちが従来の地球艦のように一撃で爆沈することはなかった。各部の艤装品が次々に吹き飛び、全身傷だらけになりながらも、戦隊は驚くほど頑強に砲火を放ち続けた。

この時、第一一戦隊は姿勢制御ロケットによる回避運動以外の推進機動を停止しており、全力運転中の波動機関が絞り出す出力は、全てショックカノンへの供給とエネルギーシールド展開に振り向けられていた。未だ一一戦隊に致命傷が生じていないのは、最大出力で展開したエネルギーシールドの効果と、開隊以来、何よりも優先して(砲術訓練以上に)錬成が急がれたダメージコントロールの賜物だった。艦首の四連装発射管内にあった中型宇宙魚雷などは、ミザイラー級からの初弾飛来と同時に、半ば投棄同然に発射されたほどで、その被害極限対策は徹底していた。

ハント型フリゲートの設計時点における能力目標は、ガミラス・クルーザー級戦闘艦を単独“砲撃戦”によって撃破可能というものであったから、より戦闘能力に劣るミザイラー級、しかも数においても二対一の優勢であれば、決して撃ち負けない筈であった――それを操る者達が、艦のスペックを十全に発揮できさえすれば。

そして、自艦のフェーザー砲の威力をシールドによって減殺され、宇宙魚雷も全弾射耗という手詰り状況の中で、冴えに冴えていたミザイラー級の操艦機動にも遂に息切れが生じた。ほんの僅かな時間許した直線機動――その瞬間を一一戦隊の全力砲撃が押し包んだ。

それは、一八インチ・ショックカノンによるものとはまた別種の“死”であった。一八インチ・ショックカノンによるものが、大型肉食獣による豪快な捕食行為であったとすれば、五インチ・ショックカノンによるそれは、ピラニアの群れに食い荒らされる大型魚のような無残さがあった。

ミザイラー級二隻は、既に亡きデストロイヤー級やクルーザー級のように爆沈することこそなかったが、その艦首から艦尾までを原型を留めないまでにズタズタにされ、虚空を空しく漂っていた――無残な死骸として。

後に第三次木星沖会戦とも呼ばれる戦いはこうして終結した。勝者は、戦略的にも戦術的にも間違いなく地球艦隊であった。

しかし、それは決して“完勝”ではなかった。会戦初頭に奇襲してきたミザイラー級一隻を会戦終盤まで拘束し続けたピケット艦『アウダーチェ』が失われていたからだ。その復仇は、本隊から急行した駆逐隊が果たしていたが、ラテン的陽気さで八年以上にも及ぶ戦役をしぶとく生き抜き、本作戦における最も危険なポジションであるピケット艦任務にも自ら志願したヴェテラン・イタリア人艦長とそのクルーたちの死は、勝者である筈の地球艦隊に暗い影を落とした。

しかし、彼らがその場に立ち止まり、頭(こうべ)を垂れることはなかった。彼らの使命、“ミッキーマウスII”の完遂が為されるまでは、それは絶対に封印されなければならかった。

なぜなら、それは艦隊全乗員が固く心に誓っていたからだ――仮に自らが、愛すべき『アウダーチェ』乗員たちと同じ運命を辿ったとしても、生き残った僚艦乗組員たちに対して同じ振る舞いを求める――と。

“オレら(あたしら)の時も、そうしろよ(そうしてよ)”

その想いは、実の言葉としては一度たりとも発せられたことは無かったかもしれない。しかし、その誓いの存在を疑う者は地球防衛艦隊という組織に名を連ねた男女の中には一人として存在しなかった。

――数十年後の未来、大規模な戦乱がすっかり遠くなった時代、この時代の防人たちの気概を指して、『長く続いた苛酷な戦役の中、兵士たちは自暴的狂気に魅入られていた』『そうした狂気に陶酔することで、辛うじて自身を律していた』と評した者がいた。確かに、それはある一面では事実であったかもしれない。しかし同時に、極めて独善的且つ偏狭な評価であるとも言わざるを得ない。

その時代、その場にいなければ、決して到達することができない境地が存在する――たったそれだけのことを認める“謙虚さ”を失った時点で、その人物こそが偏狭な自意識の虜囚と化していることは明らかだからだ。

そして、“自暴”や“狂気”という言葉から縁遠いという意味では、ガミラス艦隊もまた同様だった。少なくとも彼らは、最後の一隻が殲滅されるその瞬間まで、決して自棄を感じさせるような振る舞いを見せなかった。

一発でも喰らえば轟沈必至と理解しながら、突撃の先頭に立ったクルーザー級。ショックカノンの青い業火に砕かれ、焼かれながらも主砲を放ったデストロイヤー級、自艦に残された火器では有効打足りえないことを既に理解しつつも、それでも絶妙且つ執拗な襲撃運動を繰り返し続けた二隻のミザイラー級。

ミザイラー級には、確かに撤退するという選択肢もあった。しかし一一戦隊から距離を取った瞬間、あの強烈極まりないショックカノンで背後から狙い撃ちされると分っている以上、現実的選択としてはあり得なかっただろう(実際は、一一戦隊によるこれ以上の特別砲撃は蓄熱容量的に困難であったが)。寧ろ、自らを生き残らせる確率としては、目前の敵を殲滅する方が高い――たとえそれがどれほど困難で、数パーセントにも満たない低確率であったとしても。

そうしたガミラス艦隊の姿から汲み取れるのは、どこまでも純粋な戦意と、緻密で冷徹な戦術判断だけ。所属本隊も根拠地を失い、敵勢力内に孤立した彼らの内面に、恐怖や絶望が無いわけがなかった。あるいは狂気すら忍ばせていたかもしれない。しかし、ガミラス人たちは最後の最後まで、決してそれを地球人たちに窺わせなかった。

侵略者にかける情けなどない、それは確かだ。しかしそれでも、地球艦隊の人々の一部は、自らが葬ったガミラス艦隊にも敬意を払った――喪われた『アウダーチェ』乗員たちに手向けたものと同等の敬意を。

隊列を組み直した“ミッキーマウスII”船団が船足を上げた。目指すはタイタン。そして、母なる地球。

船団全艦から次々に放たれる艦砲の眩い煌めき。戦闘艦艇だけでなく、守られるべき存在である輸送船ですら防塵カバーを取り払って特設砲を撃ち放つ。しかし――それは決して“弔砲”ではない、あくまでも“訓練射撃”であった。

そしてその最中、第一一戦隊 『キリサメ』から“艦内持込禁品”の艦外廃棄が艦長命令で実行された。

地球防衛艦隊内の愛飲家(酒豪)の間では、 “手に入れるのはガミラス艦を沈めるより難しい”とまで言われるほどの貴重品――2125年物の“バローロ・ブルナーテ”。

この、イタリア・ピエモンテ州産ワインを艦内に持ち込んでいたのは――他ならぬ『キリサメ』女性艦長、その人であった。

――おわり。

さて、如何でしたでしょうか?

・・・・・・我ながら・・・・・・恐ろしく地味ですね、何と言いますか“肉の入っていないスキ焼”のような有様w

登場する艦艇はガミラス艦三兄弟、地球艦は所謂“古代艦(2199では磯風型)”と護衛艦(さらば/2)、民間輸送船と、その輸送船に“毛”の生えた特設指揮艦・・・・・・以上オワリ(汗)

最大規模の艦艇がガミラスのデストロイヤー級(2199ではデストリア級)で、しかもそれが地球防衛艦隊にとっての『恐怖の象徴』。

太陽系に侵攻したガミラス艦隊の規模にしても、元々が『2199』世界の三分の一程度(四〇隻)しか存在しなかったという独自世界なので、その残存艦隊同士の戦いともなれば、一〇隻以下の小部隊同士の戦いになってしまう訳で、貧乏くさい事この上ない・・・・・・(^_^;)

でも多分・・・・・・私はそういう、地味で貧乏くさいくらいの状況が好きみたいです。

“追い詰められた者たちの必死さ、気魄”みたいなものが地球防衛艦隊だけでなく、残存ガミラス艦隊の方にも感じていただければ本当に嬉しいのですが。

えーーー、第一一戦隊四番艦『キリサメ』の女性艦長は、もちろん“あの方”をイメージしています。

死んでしまったイタリア人艦長も大の酒豪(外観:典型的陽性中年、赤ら顔、出っ張った腹、ぶっとくて毛深い腕、制服は常に腕まくりw)で、そのイタリア人気質から、酒保(PX)で偶然後ろを通りかかった某女性艦長に口笛とか吹いてみたものの、その後当然、マダオさんからエライ目に遭わされたりとか、でもその後は“最悪から〇番目”などと呼ばれる飲み友達になったりとか・・・・・・そんなことも考えていました。

“我が家世界”にて、女性艦長が二番艦ではなく四番艦の艦長に抜擢されたのも、このイタリア人艦長が少なからず関係しているのかもしれません。元々、四番艦艦長に選ばれていたのはこのヴェテラン・イタリア人艦長でしたが、『長官、新しい艦(フネ)は、若い元気なモノに任せるべきでしょ』とか言って。

女性艦長が自分ではあまり呑みそうにない超貴重な赤ワインを用意していたのも、それを知っていたからかもしれません。

“鬼竜”の異名と合せて、またも、お借りしてしまいました、EF12様m(__)m

お借りして文章を書くのは、すっごく楽しいのですが、でも・・・・・・私が書いてもキャラが全然魅力的にならないんだよなぁ・・・・・・(-ω-;)ウーン

五月三日、地球軌道上で集結を完了した地球船団“ミッキーマウスII”は、一路タイタンへ向けての航宙を開始した。

船団隊列は、最前方にピケット艦(前路哨戒艦)として改カゲロウ型一隻を配し、他の同型艦五隻が四隻の輸送船の直衛(直接護衛隊)、一一戦隊は更にその後方を不揃いな陣形で追随していた(間接護衛隊)。

一一戦隊各艦は航宙の間、頻繁に小刻みな軌道修正を繰り返し、しかも僅かずつ船団本体から遅れ始めた。木星軌道を過ぎる頃にはその傾向は一層顕著となり、がっちりと密集隊形を取っていた“ミッキーマウスI”船団とは対照的に、“ミッキーマウスII”船団の隊列は前後に長く伸びていた。

ようやく特設指揮艦から隊列修正の命令が下り、ピケット艦が速力を落そうとした時――“彼ら”は突如として現れた。

その第一撃は、凄まじいばかりのバレージジャミングだった。ピケット艦、特設指揮艦共に、全レーダーが完全にホワイトアウト、懸命な対抗措置――ECCMも全く効果が無かった。

しかし、船団に向けられた悪意と害意はまだ序の口だった。ガミラス軍フェーザー砲にのみ許された力強いオレンジ色の光芒が、直前までピケット艦が存在していた虚空を薙ぎ払ったからだ。

幸いピケット艦“アウダーチェ”は事前の取り決めに従い、ジャミング感知と同時に緊急回避機動(あまりに突然且つ急激であった為、艦内負傷者すら出した)を取っていた為、一先ず虎口を脱することができた。しかしその背後を、フェーザー砲を連射しながら一隻のミザイラー級が喰らいつき、そのまま二隻はまるでドッグファイトのような機動戦に突入する。

そして、前衛を排除された船団本隊にも危機が迫っていた。

熱感探査と僚艦からの通報によって、本隊に迫る艦影が確認されていたのである。“熱紋”解析によって判明した敵艦級はミザイラー級二隻、クルーザー級一隻、そして最も恐るべき――デストロイヤー級戦闘艦一隻であった。

デストロイヤー級戦闘艦は地球防衛艦隊にとって、常に恐怖の象徴だった。より巨大且つ強力な旗艦級戦闘艦も存在が知られていたが、こちらは滅多に戦場に姿を現すことはなく、しかも大抵は戦場後方に位置し、戦闘正面にまで出てくることは殆どなかった。

しかし、デストロイヤー級は違った。一〇隻を超えるような艦隊であれば必ず一隻以上が含まれていたし、砲撃力・防御力も他級より高いことから積極的に戦闘前面に押し出してきた。

“デストロイヤー”というあまりに直截的過ぎるネーミングこそが、人類、いや、地球防衛艦隊が本級に対して抱いた恐怖を最も切実に表した結果なのかもしれない。

本級最大の恐怖は、他級とは異なり、地球防衛艦隊が誇る宇宙魚雷でも“一発”では撃沈することができなかったことだ。 『命中には、天文学的確率を乗り越えられるだけの幸運が必要』とまで言われる宇宙魚雷一発では撃沈できない――言いかえると、撃沈はほぼ不可能ということになる。事実、地球防衛艦隊が長いガミラス戦役の中で本級を撃沈できたのは僅か一度、『“静かの海”直上会戦』において、ガミラス艦隊の混乱に乗じる形で放たれた宇宙魚雷が二本同時に命中した際のみであった。

デストロイヤー級戦闘艦が存在する――地球船団全体に強い戦慄が走った。それは彼らにとって、本作戦前に無数に想定した戦術状況の中でも最悪の事態だったからだ。

ガミラス残存艦隊にデストロイヤー級が含まれているか否かは、ヤマトが太陽系を旅立った後の地球防衛艦隊にとり最大の関心事であり、最優先確認事項とされていた。しかし――存在ヲ確定スル兆候無シ。サレド最悪一隻ヲ含ム可能性ハ否定デキズ――という不確か極まりない判断しか得られていなかった。

その“最悪”が、今や現実の存在となって地球船団に牙を剥こうとしていた。

しかも、船団隊列が伸び切った瞬間を狙い澄ましたような奇襲、電子戦による索敵装置の無効化、前衛(ピケット艦)の排除、間髪入れない本隊強襲――腹立たしいほど堅実で、それ故に隙のない戦術構成。間違いなく、目前のガミラス軍は“本気”だった。

ピケット艦を追尾中の一隻を除く四隻のガミラス艦は、早くも船団本隊に対する砲撃を開始していた。地球艦のそれに比べて圧倒的に長射程のガミラス軍フェーザー砲であっても未だ有効射程圏外であり、完全な牽制砲撃だった。その目的が、地球駆逐隊の宙雷突撃阻止であるのは言うまでもなく、実際に駆逐隊は船団本隊に釘付けにされていた。

突撃動作に入るには、さすがにガミラス艦隊との間合いが遠過ぎた。今この瞬間に突撃を開始しても、敵の有効射程内に飛び込んだ瞬間、狙い撃ちにされるのがオチであり、駆逐隊としては、ビーム擾乱剤を封入したロケット弾を船団周囲に間断なく放ちながら、突撃のタイミングとチャンスをひたすら待つしかなかった。

当然、ガミラス艦隊も事態を十分に承知していた。彼らの接近は急速であったが、慎重さまでは失っていなかった。その艦隊進路は船団に対して反航しつつも、絶妙な半弦曲線を描いていたからだ。それは、自艦の有効射程までは急ぐが、地球艦に“短剣”を振るわせてやるほどには決して深入りしないというガミラス艦隊指揮官の意思の表れでもあった。

後に、この瞬間こそが“ミッキーマウスII”最大の危機であったとされる。

前衛を務めたピケット艦は未だミザイラー級に追い回されており、完全に戦力外。本隊直衛の駆逐隊は遠距離からの牽制射撃で自慢の脚を封じられ、“本命”であるはずの第一一戦隊はこの時、船団後方からようやく速度を上げ始めたところであった。

地球艦艇が唯一ガミラス艦に打撃を与え得る宇宙魚雷の特性と射程を考えれば、この瞬間の地球艦隊は完全に分断され、各個撃破される脆弱な対象でしかなかった――あくまでガミラス側の視点では。

ガミラス艦隊はクルーザー級のフェーザー砲有効射程に船団を捉えたところで、速度を二〇宇宙ノットに落とした。最低限度の即応性を維持しつつ、腰を据えた砲撃戦を行うには最適な速力だ。未だ船団を有効射程に捉えていない二隻のミザイラー級は周囲に漂わせておくしかないが、唯一の脅威である敵駆逐隊の突出に対する牽制と備えであると考えれば、決して遊兵ではない。

この時、船団後方から(ガミラス艦隊にとっては正面から)第一一戦隊がようやく脅威対象と認識される距離に達しつつあったが、その距離は未だ船団本隊よりも遥かに遠く、ガミラス軍フェーザー砲の(もちろん、より短射程の地球側艦砲・宇宙魚雷にとっても)完全な射程圏外だった。それこそ、彼らの本拠地と親部隊である太陽系侵攻艦隊を殲滅した“謎の地球戦艦”でもなければ、何ほどの脅威にもならない距離だった。

それに現在は最大出力でジャミングを実施中。もちろん熱感知などのパッシブ観測は可能だが、地球艦が精密射撃を行うには必須のアクティブな電波兵器に関しては、完全に耳目を奪っている。

接近中の艦が過去データにない“新型艦”であることは、地球船団が木星圏に至るまでの偵察活動とその後の分析で判明していた。しかし、艦の規模は既存の“短剣の使い手”突撃駆逐艦をやや大きくした程度であり、“謎の地球戦艦”のような異常に強力な砲装備を有しているとはとても考えられなかった。また、航宙過程における新型艦の挙動が明らかな訓練不足、もしくは機械故障を感じさせる安定を欠いたものであったことも、彼らの軽視を一層助長していた。

その結果、一一戦隊の現時点における脅威度評価は突撃駆逐艦程度とされ、少なくともこの時点では無視されていたのも同然だった。

しかしその“無視”を、第一一戦隊は強烈極まりない“自己主張”で吹き飛ばすことになる。

最初の兆候は極めてささやかなものだった。デストロイヤー級の逆探知装置が捉えた敵性エネルギー波の感知情報。しかし、それは電波ではなかった。極めて指向性の強いタキオン波、ガミラス軍の基準でも充分な精度で射撃管制が行えるであろうほどの――。

次の瞬間、真正面からするすると伸びてきた野太く青白い光芒が、ガミラス艦隊を掠めて後方へと飛び去っていった。それも、拡散限界に達して消滅寸前のような弱々しい光などではなく、触れた瞬間、問答無用にエネルギー流に呑み込まれてしまいそうな獰猛極まりない蒼光の奔流。それが四本、内一本は光弾がうねるような螺旋を描いており、直径も最大だった。

幸い、“蒼い光弾”は一本たりとて命中コースを辿っておらず、ガミラス艦隊に実害はなかった。しかし、それがもたらした衝撃はあまりに鮮烈だった。

彼らは冥王星から脱出したガミラス艦艇の僅かな生き残りであり、“謎の地球戦艦”の放つ主砲射撃をその目で目撃していたからだ。今、彼らに向けられているのが、まさに“それ”であり、これを喰ったガミラス艦は、クルーザー級であれデストロイヤー級であれ、一撃で爆沈しかねないことを彼らは“知って”いた。

しかも、地球人たちは“タキオン・レーダー”まで実用化し、それを射撃管制用レーダーとして用いている。

ガミラス艦隊の判断に誤りはなかった。今、彼らに対して放たれている蒼い火矢は、“謎の地球戦艦”と同種・同径のエネルギー兵器だった。

一八インチ・ショックカノン――地球防衛艦隊が新たに手に入れた火矢はそう呼ばれていた。第一一戦隊を構成する四隻のハント型フリゲートは、この砲を二門並列に“元”波動砲口内に設置、艦首軸線砲として運用していた。

宇宙戦艦ヤマトの主砲と全く同径ながら、軸線砲という特徴を活かしてヤマト以上の砲身長を誇り、威力・射程共にヤマトのそれすら上回る。当然、その有効射程は本会戦におけるガミラス艦艇中最大のデストロイヤー級フェーザー砲の二倍以上であり、現在の状況は完全な“アウトレンジ”だった。

また、ここまでの航宙では、その存在を気取らせない為に、一度も“火を入れなかった”タキオン・レーダーも今や全力で稼働、精度の高い敵性情報を射撃管制システムにリアルタイムで送り続けていた。ガミラス艦隊のジャミングはあくまで電波や電磁波に対してのものであり、タキオン・レーダーまでは考慮されておらず、少なくとも現時点では一一戦隊の射撃管制に全く影響を与えていなかった(そして、射撃管制用の指向性の強い高出力タキオン波は、その性質上、ガミラス軍でさえ妨害困難であった)。

しかし、ガミラス艦隊に“ミッキーマウスI”時のような恐慌は発生しなかった。寧ろ、戦意を掻き立てられたように全艦が一斉に速力を上げた。デストロイヤー級は最大戦術速度である三〇宇宙ノットで第一一戦隊への接近軌道を取り、単縦陣を組んだクルーザー級とミザイラー級は三五宇宙ノットで先行、適宜ランダム回避を織り交ぜつつ、一一戦隊への距離を急速に詰め始めた。

ガミラス艦隊が本会戦で示した各種の戦術判断や艦隊運動は、彼らの士気と練度の高さを窺わせるに十分なもので、第一一戦隊を指揮していた土方竜提督をして、“あいつらなら、俺の下でもやっていけるぞ”と会戦中に呟かせたほどだった(戦隊砲術参謀の回想)。

これに対し、一一戦隊の砲撃には、後の“太陽系外縁会戦”で魅せるような鮮やかさはどこにもなく、その第一〇射まで、一発たりとてガミラス艦を捉えることはできなかった。しかも、並列二門を一斉に放つ“斉発射撃”を行っていた三番艦『エクスモア』は、本型最大の欠点である小さな艦サイズに起因する蓄熱容量の限界に達し、早くも砲撃停止を余儀なくされてしまう。他の三艦は、並列二門を交互に放つ“交互射撃”であった為、未だ砲撃戦の継続が可能であったが、タイムリミットが近づいているという事実に変わりはなかった(三番艦の斉発射撃は艦独自の判断ではなく、斉発と交互、それぞれの砲撃効果を比較する為、戦隊命令にて実施されていた)

それは明らかな練度・錬成不足がもたらした結果であったが、決してそれだけでもなかった。戦隊には、遠距離精密砲撃に不可欠な各種データが圧倒的に不足していたからだ。

この時まで、一一戦隊は満足な一八インチ・ショックカノンの“実”砲撃訓練を行っていなかった。ガミラス軍からその存在を秘匿する為、砲撃は地球大気圏“内”から無人の地表に向かって僅か数度行われたのみであり(しかも最低出力で)、全力砲撃、それも戦隊全力の砲撃など、これが完全に初めてであった。

訓練制限は、確かにガミラス軍にショックカノンの存在を悟らせなかったという意味では非常に効果的であったが、こと砲撃効果に関しては完全に逆効果であった。一一戦隊は連続砲撃によって発生する“熱”による照準への影響、その照準修正データすら満足に準備できないまま、この超遠距離砲撃戦を継続していたからである。

しかし、彼らにも意地があった。艦への習熟度はともかく、基本技量に関しても、できるだけ多くのヴェテランを選抜したメンバーだけに、十分以上のものを有していた。

故に――ガミラス艦隊の先陣を切るクルーザー級が一一戦隊を搭載フェーザー砲の有効射程に捉える直前、その第一一射が遂に有効弾となった。

記念すべきハント型フリゲート初の命中弾は四番艦『キリサメ』が達成、クルーザー級の艦首を直撃したショックカノンは、命中部周辺を大きくひしゃげさせつつ艦内へ浸透を継続、そのまま一気に艦尾までを刺し貫いた。そして次の瞬間、蒼い光芒に串刺しにされたクルーザー級は内側から無残に弾け飛んでいた――爆沈、である。

まさに“剛槍”一閃、しかし命中の瞬間を目撃した『キリサメ』艦橋内に歓声は上がらなかった。むしろ半ば呆然と、自らが達成した眼前の光景に魅入られていた。

その光景は、彼らにとって八年間越しの願望であり、胸を削られるような切望であり、血を吐くような渇望の筈だった。いや、“半ば以上諦めていた”という点に於いては、最早“夢”や“幻”という次元にまで至っていたかもしれない。特に、この甘美極まりない光景を遂に目にすることなく、無念の内に逝ってしまったあまりにも多くの戦友たちのことを想えば――。

『――次弾、まだか』

そんな艦橋要員たちを我に返らせたのは、『キリサメ』女性艦長が発した、低くも鋭い声だった。それは、彼女一流のプロフェッショナリズムが発せさせたものであったが、そんな彼女自身も、その美しい唇の端を凄愴に――実に魅力的に歪めていた。

しかし、プロ意識という点で、彼女の更に上を行く人物が戦隊に存在していたのも事実だった。この時、既に旗艦『ハント』から戦隊砲撃目標の変更を告げる命令が発せられていたからだ。

――戦隊砲撃目標デストロイヤー級ニ変更。各艦、腰ヲ据エテ撃テ――

命令の後半部分は明らかな“叱責”だった。そして“鬼竜”の“叱責”に恐怖を覚えない者など、この戦隊には只の一人も存在しなかった。

まさに人馬一体、三隻のハント型のショックカノンが俄然として吠える。仕切り直しの第一射はまたしても全弾空振りであったが、目標変更直後の一射目にしては、測的は悪くなかった。しかも、この砲撃はデストロイヤー級の接近速度を低下させるという結果をももたらした。これまでは砲撃を受けていなかった気楽さで、最短コースを直進してこられたものが、ランダム回避を行う必要が生じたからである。

ミザイラー級二隻は無視する格好になるが、ここが我慢のしどころというのが一一戦隊を率いる土方の判断だった。ミザイラー級の無力化に拘っている間に、デストロイヤー級の大口径フェーザー砲射程にまで捉えられてしまえば、お世辞にも防御力が高いとは言えない一一戦隊にも確実に喪失艦が発生してしまう。デストロイヤー級はアウトレンジで確実に仕留め、接近を許すことになるミザイラー級にしても二隻程度ならば――。

土方に他隊(駆逐隊)の支援を受けるつもりは毛頭なく、むしろ未だ格闘戦じみた戦闘でミザイラー級一隻を拘束し続けている(追い回され続けている)ピケット艦の救援に、至急一個駆逐隊を向かわせるよう特設指揮艦に意見具申していたほどだった。

そして遂に、一一戦隊の第一八射がデストロイヤー級を捉えた。

命中は、土方の“気合”が最も強く入った(本人が乗艦しているのだから当然だ)戦隊旗艦『ハント』だった。しかし、クルーザー級とは異なり、デストロイヤー級はショックカノン一発では屈しなかった。被弾直後に、未だ有効射程外と理解しつつも、大型フェーザー砲の一斉射撃を行ったほどだ。だが、続く第一九射が二発同時に直撃したことで、嘗ての地球防衛艦隊の恐怖の対象――デストロイヤー級の抵抗も遂に潰えた。

しかし、今度もまた一一戦隊に歓喜する暇は与えられなかった。放置したミザイラー級二隻は既に至近にまで迫り、この時、地球のものより大型の宇宙魚雷計八本が発射された直後であったからである。更に、ミザイラー級自身も一一戦隊に対する斜行突進を継続、近接砲戦を挑んできた。

之に対し、一一戦隊は艦首ショックカノンによる特別砲撃を停止、即座に通常砲戦態勢へと移行した。艦首を宇宙魚雷に正対させつつ、本来の主砲である五インチ・ショックカノンをミザイラー級に向ける。だが、それらが火を噴くよりも早く、艦後部に設置された三インチ・ショックカノン連装四基八門、戦隊全体で実に三二門に達する副砲群が一斉に火蓋を切った。

その威力は艦首の一八インチに比べれば非力極まりないが、それでも従来の地球艦フェーザー砲よりも格段に強力であり、何より発射速度が尋常ではなかった。各砲が毎秒一発以上のペースで極小サイズの空間歪曲現象を吐き出し続ける。正にガントレットとも言うべきキルゾーンに飛び込んだ八発の宇宙魚雷は、いずれも一一戦隊に達することなく砕け散った。

そして最後の脅威、二隻のミザイラー級は――実にしぶとかった。戦隊四隻から雨霰と浴びせられる五インチ・ショックカノンを巧みにかわしつつ、嫌になるほど的確にフェーザー砲を撃ち込んでくる。

一一戦隊にも被弾が相次ぐ。しかし、彼女たちが従来の地球艦のように一撃で爆沈することはなかった。各部の艤装品が次々に吹き飛び、全身傷だらけになりながらも、戦隊は驚くほど頑強に砲火を放ち続けた。

この時、第一一戦隊は姿勢制御ロケットによる回避運動以外の推進機動を停止しており、全力運転中の波動機関が絞り出す出力は、全てショックカノンへの供給とエネルギーシールド展開に振り向けられていた。未だ一一戦隊に致命傷が生じていないのは、最大出力で展開したエネルギーシールドの効果と、開隊以来、何よりも優先して(砲術訓練以上に)錬成が急がれたダメージコントロールの賜物だった。艦首の四連装発射管内にあった中型宇宙魚雷などは、ミザイラー級からの初弾飛来と同時に、半ば投棄同然に発射されたほどで、その被害極限対策は徹底していた。

ハント型フリゲートの設計時点における能力目標は、ガミラス・クルーザー級戦闘艦を単独“砲撃戦”によって撃破可能というものであったから、より戦闘能力に劣るミザイラー級、しかも数においても二対一の優勢であれば、決して撃ち負けない筈であった――それを操る者達が、艦のスペックを十全に発揮できさえすれば。

そして、自艦のフェーザー砲の威力をシールドによって減殺され、宇宙魚雷も全弾射耗という手詰り状況の中で、冴えに冴えていたミザイラー級の操艦機動にも遂に息切れが生じた。ほんの僅かな時間許した直線機動――その瞬間を一一戦隊の全力砲撃が押し包んだ。

それは、一八インチ・ショックカノンによるものとはまた別種の“死”であった。一八インチ・ショックカノンによるものが、大型肉食獣による豪快な捕食行為であったとすれば、五インチ・ショックカノンによるそれは、ピラニアの群れに食い荒らされる大型魚のような無残さがあった。

ミザイラー級二隻は、既に亡きデストロイヤー級やクルーザー級のように爆沈することこそなかったが、その艦首から艦尾までを原型を留めないまでにズタズタにされ、虚空を空しく漂っていた――無残な死骸として。

後に第三次木星沖会戦とも呼ばれる戦いはこうして終結した。勝者は、戦略的にも戦術的にも間違いなく地球艦隊であった。

しかし、それは決して“完勝”ではなかった。会戦初頭に奇襲してきたミザイラー級一隻を会戦終盤まで拘束し続けたピケット艦『アウダーチェ』が失われていたからだ。その復仇は、本隊から急行した駆逐隊が果たしていたが、ラテン的陽気さで八年以上にも及ぶ戦役をしぶとく生き抜き、本作戦における最も危険なポジションであるピケット艦任務にも自ら志願したヴェテラン・イタリア人艦長とそのクルーたちの死は、勝者である筈の地球艦隊に暗い影を落とした。

しかし、彼らがその場に立ち止まり、頭(こうべ)を垂れることはなかった。彼らの使命、“ミッキーマウスII”の完遂が為されるまでは、それは絶対に封印されなければならかった。

なぜなら、それは艦隊全乗員が固く心に誓っていたからだ――仮に自らが、愛すべき『アウダーチェ』乗員たちと同じ運命を辿ったとしても、生き残った僚艦乗組員たちに対して同じ振る舞いを求める――と。

“オレら(あたしら)の時も、そうしろよ(そうしてよ)”

その想いは、実の言葉としては一度たりとも発せられたことは無かったかもしれない。しかし、その誓いの存在を疑う者は地球防衛艦隊という組織に名を連ねた男女の中には一人として存在しなかった。

――数十年後の未来、大規模な戦乱がすっかり遠くなった時代、この時代の防人たちの気概を指して、『長く続いた苛酷な戦役の中、兵士たちは自暴的狂気に魅入られていた』『そうした狂気に陶酔することで、辛うじて自身を律していた』と評した者がいた。確かに、それはある一面では事実であったかもしれない。しかし同時に、極めて独善的且つ偏狭な評価であるとも言わざるを得ない。

その時代、その場にいなければ、決して到達することができない境地が存在する――たったそれだけのことを認める“謙虚さ”を失った時点で、その人物こそが偏狭な自意識の虜囚と化していることは明らかだからだ。

そして、“自暴”や“狂気”という言葉から縁遠いという意味では、ガミラス艦隊もまた同様だった。少なくとも彼らは、最後の一隻が殲滅されるその瞬間まで、決して自棄を感じさせるような振る舞いを見せなかった。

一発でも喰らえば轟沈必至と理解しながら、突撃の先頭に立ったクルーザー級。ショックカノンの青い業火に砕かれ、焼かれながらも主砲を放ったデストロイヤー級、自艦に残された火器では有効打足りえないことを既に理解しつつも、それでも絶妙且つ執拗な襲撃運動を繰り返し続けた二隻のミザイラー級。

ミザイラー級には、確かに撤退するという選択肢もあった。しかし一一戦隊から距離を取った瞬間、あの強烈極まりないショックカノンで背後から狙い撃ちされると分っている以上、現実的選択としてはあり得なかっただろう(実際は、一一戦隊によるこれ以上の特別砲撃は蓄熱容量的に困難であったが)。寧ろ、自らを生き残らせる確率としては、目前の敵を殲滅する方が高い――たとえそれがどれほど困難で、数パーセントにも満たない低確率であったとしても。

そうしたガミラス艦隊の姿から汲み取れるのは、どこまでも純粋な戦意と、緻密で冷徹な戦術判断だけ。所属本隊も根拠地を失い、敵勢力内に孤立した彼らの内面に、恐怖や絶望が無いわけがなかった。あるいは狂気すら忍ばせていたかもしれない。しかし、ガミラス人たちは最後の最後まで、決してそれを地球人たちに窺わせなかった。

侵略者にかける情けなどない、それは確かだ。しかしそれでも、地球艦隊の人々の一部は、自らが葬ったガミラス艦隊にも敬意を払った――喪われた『アウダーチェ』乗員たちに手向けたものと同等の敬意を。

隊列を組み直した“ミッキーマウスII”船団が船足を上げた。目指すはタイタン。そして、母なる地球。

船団全艦から次々に放たれる艦砲の眩い煌めき。戦闘艦艇だけでなく、守られるべき存在である輸送船ですら防塵カバーを取り払って特設砲を撃ち放つ。しかし――それは決して“弔砲”ではない、あくまでも“訓練射撃”であった。

そしてその最中、第一一戦隊 『キリサメ』から“艦内持込禁品”の艦外廃棄が艦長命令で実行された。

地球防衛艦隊内の愛飲家(酒豪)の間では、 “手に入れるのはガミラス艦を沈めるより難しい”とまで言われるほどの貴重品――2125年物の“バローロ・ブルナーテ”。

この、イタリア・ピエモンテ州産ワインを艦内に持ち込んでいたのは――他ならぬ『キリサメ』女性艦長、その人であった。

――おわり。

さて、如何でしたでしょうか?

・・・・・・我ながら・・・・・・恐ろしく地味ですね、何と言いますか“肉の入っていないスキ焼”のような有様w

登場する艦艇はガミラス艦三兄弟、地球艦は所謂“古代艦(2199では磯風型)”と護衛艦(さらば/2)、民間輸送船と、その輸送船に“毛”の生えた特設指揮艦・・・・・・以上オワリ(汗)

最大規模の艦艇がガミラスのデストロイヤー級(2199ではデストリア級)で、しかもそれが地球防衛艦隊にとっての『恐怖の象徴』。

太陽系に侵攻したガミラス艦隊の規模にしても、元々が『2199』世界の三分の一程度(四〇隻)しか存在しなかったという独自世界なので、その残存艦隊同士の戦いともなれば、一〇隻以下の小部隊同士の戦いになってしまう訳で、貧乏くさい事この上ない・・・・・・(^_^;)

でも多分・・・・・・私はそういう、地味で貧乏くさいくらいの状況が好きみたいです。

“追い詰められた者たちの必死さ、気魄”みたいなものが地球防衛艦隊だけでなく、残存ガミラス艦隊の方にも感じていただければ本当に嬉しいのですが。

えーーー、第一一戦隊四番艦『キリサメ』の女性艦長は、もちろん“あの方”をイメージしています。

死んでしまったイタリア人艦長も大の酒豪(外観:典型的陽性中年、赤ら顔、出っ張った腹、ぶっとくて毛深い腕、制服は常に腕まくりw)で、そのイタリア人気質から、酒保(PX)で偶然後ろを通りかかった某女性艦長に口笛とか吹いてみたものの、その後当然、マダオさんからエライ目に遭わされたりとか、でもその後は“最悪から〇番目”などと呼ばれる飲み友達になったりとか・・・・・・そんなことも考えていました。

“我が家世界”にて、女性艦長が二番艦ではなく四番艦の艦長に抜擢されたのも、このイタリア人艦長が少なからず関係しているのかもしれません。元々、四番艦艦長に選ばれていたのはこのヴェテラン・イタリア人艦長でしたが、『長官、新しい艦(フネ)は、若い元気なモノに任せるべきでしょ』とか言って。

女性艦長が自分ではあまり呑みそうにない超貴重な赤ワインを用意していたのも、それを知っていたからかもしれません。

“鬼竜”の異名と合せて、またも、お借りしてしまいました、EF12様m(__)m

お借りして文章を書くのは、すっごく楽しいのですが、でも・・・・・・私が書いてもキャラが全然魅力的にならないんだよなぁ・・・・・・(-ω-;)ウーン