公民館でのお茶のお稽古、月二回なのであまり負担にもならず続けています。

先日は初釜でした。年末年始をはさんで約一月ぶりのお茶です。

着物を着てくるよう言われていたので、アマゾンで買ったリサイクルの訪問着を着ていきました。

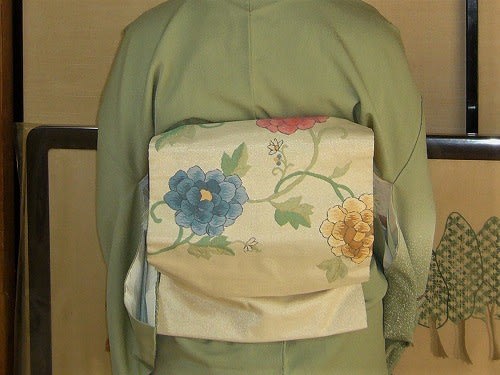

帯は母の遺品。 名古屋帯です。

名古屋帯です。

先輩の皆さんもそれなりの着物で来ていました。

お聞きすると「母の遺品」が結構多い。

お茶を習っていると家にある着物を活用できるので良いです。

着物はともかく、初釜の事。

私は初めてでした。

順番があって、順番通りに席入りし、お軸やら炉やらを拝見し、ズラリと並んで座りました。

歩く時は左側通行とのこと、人とすれ違う時は右肩が擦れる感じ。

座る時、忘れていて横から入って注意されました。

正面から入らないと・・・。

主菓子はお正月定番の花びら餅。一本の黒文字で突き刺して懐紙に取りました。

そういう取り方は初めて。

その後、濃茶をいただきました。

10人以上の人がいたのですが、たぶん茶碗の大きさに合わせて最初は3人分、次は5人分、お茶が点てられました。

私は5人の中の4番目、5人目の方に「少なく残してね」と耳打ちされました。

一碗のお茶を複数の人でいただくのですが、自分が多く飲み過ぎても、少なく飲み過ぎても後の人が困ります。

最後の人はすべて飲み切ることになっているので私に多く飲むよう頼んだみたいです。

濃茶、これも好き嫌いがあるみたいです。

味の問題ではなく、同じ茶碗の回し飲み自体、嫌う人もいるようです。

以前の教室で聞いた話だと、サーズが流行中は濃茶は禁止されていたみたいです。

濃茶が済むと今度は薄茶。

福寿草の形のらくがんと紅白の飴のお干菓子が配られました。

らくがん、前歯で挟んでカッキィーンと音立てて割って食べたら、懐紙に包んで割ってから食べなさいと注意されました。

私、前歯が丈夫だから・・・。(~_~;)

飴は懐紙に包んで持ってかえりました。

長時間の正座で足の甲が痛くなりました。

膝は何ともないのですが、甲にタコができそうです。

以前の教室でも甲が痛くて、そのことを言うとアシスタントの先生が、自分もそうだったけど甲に綿の入った足袋をはくようになってマシになったと言ってました。

私もソレ、買った方が良いかも。

ともかく無事に初釜は終了。

一つ一つ経験を重ねるのみです。

帰りがけ、先生が、お稽古でも着物を着てきてください、みたいなことを言われました。

一人の人が紬でも良いですかと問われ、先生はお稽古ならば紬OKと。

他の人が着てくるのなら、私も気軽に着られます。

なにせお茶歴ウン十年の人達とご一緒のお稽古ですから、私も気を遣ってます。

先日は初釜でした。年末年始をはさんで約一月ぶりのお茶です。

着物を着てくるよう言われていたので、アマゾンで買ったリサイクルの訪問着を着ていきました。

帯は母の遺品。

先輩の皆さんもそれなりの着物で来ていました。

お聞きすると「母の遺品」が結構多い。

お茶を習っていると家にある着物を活用できるので良いです。

着物はともかく、初釜の事。

私は初めてでした。

順番があって、順番通りに席入りし、お軸やら炉やらを拝見し、ズラリと並んで座りました。

歩く時は左側通行とのこと、人とすれ違う時は右肩が擦れる感じ。

座る時、忘れていて横から入って注意されました。

正面から入らないと・・・。

主菓子はお正月定番の花びら餅。一本の黒文字で突き刺して懐紙に取りました。

そういう取り方は初めて。

その後、濃茶をいただきました。

10人以上の人がいたのですが、たぶん茶碗の大きさに合わせて最初は3人分、次は5人分、お茶が点てられました。

私は5人の中の4番目、5人目の方に「少なく残してね」と耳打ちされました。

一碗のお茶を複数の人でいただくのですが、自分が多く飲み過ぎても、少なく飲み過ぎても後の人が困ります。

最後の人はすべて飲み切ることになっているので私に多く飲むよう頼んだみたいです。

濃茶、これも好き嫌いがあるみたいです。

味の問題ではなく、同じ茶碗の回し飲み自体、嫌う人もいるようです。

以前の教室で聞いた話だと、サーズが流行中は濃茶は禁止されていたみたいです。

濃茶が済むと今度は薄茶。

福寿草の形のらくがんと紅白の飴のお干菓子が配られました。

らくがん、前歯で挟んでカッキィーンと音立てて割って食べたら、懐紙に包んで割ってから食べなさいと注意されました。

私、前歯が丈夫だから・・・。(~_~;)

飴は懐紙に包んで持ってかえりました。

長時間の正座で足の甲が痛くなりました。

膝は何ともないのですが、甲にタコができそうです。

以前の教室でも甲が痛くて、そのことを言うとアシスタントの先生が、自分もそうだったけど甲に綿の入った足袋をはくようになってマシになったと言ってました。

私もソレ、買った方が良いかも。

ともかく無事に初釜は終了。

一つ一つ経験を重ねるのみです。

帰りがけ、先生が、お稽古でも着物を着てきてください、みたいなことを言われました。

一人の人が紬でも良いですかと問われ、先生はお稽古ならば紬OKと。

他の人が着てくるのなら、私も気軽に着られます。

なにせお茶歴ウン十年の人達とご一緒のお稽古ですから、私も気を遣ってます。