2年近く前から計画があって、何かかんか言っていた万博のイベントがやっと終了しました。

最終的に「令和今昔四季物語絵巻」となったあれです。

私は大阪大連吟の一員として当初から話を聞いていたのですが、何となく途中から風向きが怪しくなり、結局、万博で大連吟をやりたいと勢い込んでいた能楽師の先生の当初の思惑とは全く違ったものになりました。

大連吟の人達は行くには行ったのですが観客として行きました。

着物で行くように言われていたのですが、もちろん着替える場所もないので家から着物です。

おまけにシニア層が多いのに、チケットも、イベントの招待状(というものが送られてくる)も、自分でスマホやパソコンを操作して手に入れなくてはならなかった。

それやこれやで挫折してしまった大連吟の人達も多かったのです。

着物で行くことを考えて4日の14時開演分の公演に行くことにしたのですが、思った通り、大連吟の人達はバラバラに座らされました。

そんなんで謡えと言われてもねぇ。

たまたま私の隣も大連吟の人だったのですが「こんなんでどうやって謡えちゅうんよ」とブツクサ。

終わってから大連吟の人達が何人か集まって「せめて大連吟の人達だけで固まって座られたら良かったのに・・・」とか言い合いました。

客席で自由に謡ってくれということだったのでしょうが、バラバラだと謡いにくいのですよ。

「皆さんもご一緒に謡ってください」みたいなナレーションもないし。

それでも少し謡ったら前の座席の人に『何事か』みたいな顔で振り返られてしまいました。

企画の途中でプログラムが大連吟とはまったくかけ離れてしまったので、どうしようもなかったのだと思います。

先生も「自分の手から全く離れた」と言ってました。

なぜか途中から人間国宝が5人も出演することになって、一介の能楽師が口出しできる余地はなくなったと思います。どなたかも「あのメンツじゃあ仕方がないわ」と言ってました。

先生の気持ちとしては忸怩たるものがあると思いますが、悔しかったら自分も人間国宝になるしかないでしょう。💦

先生も含め、大連吟の人達の気持ちはともかく、公演自体は成功したと思います。

普段、見ることのできないものを見させていただきました。

写真は最終演目以外撮ることは許可されていませんでした。

最終演目の巫女舞です。

フィナーレで出演者の皆さんが再び登場。観客も全員起立。

こういうきっかけが無ければ、私が万博に行くこともなかったと思います。

面白い形のパビリオンやオブジェがたくさんありました。

これはどこだったか。

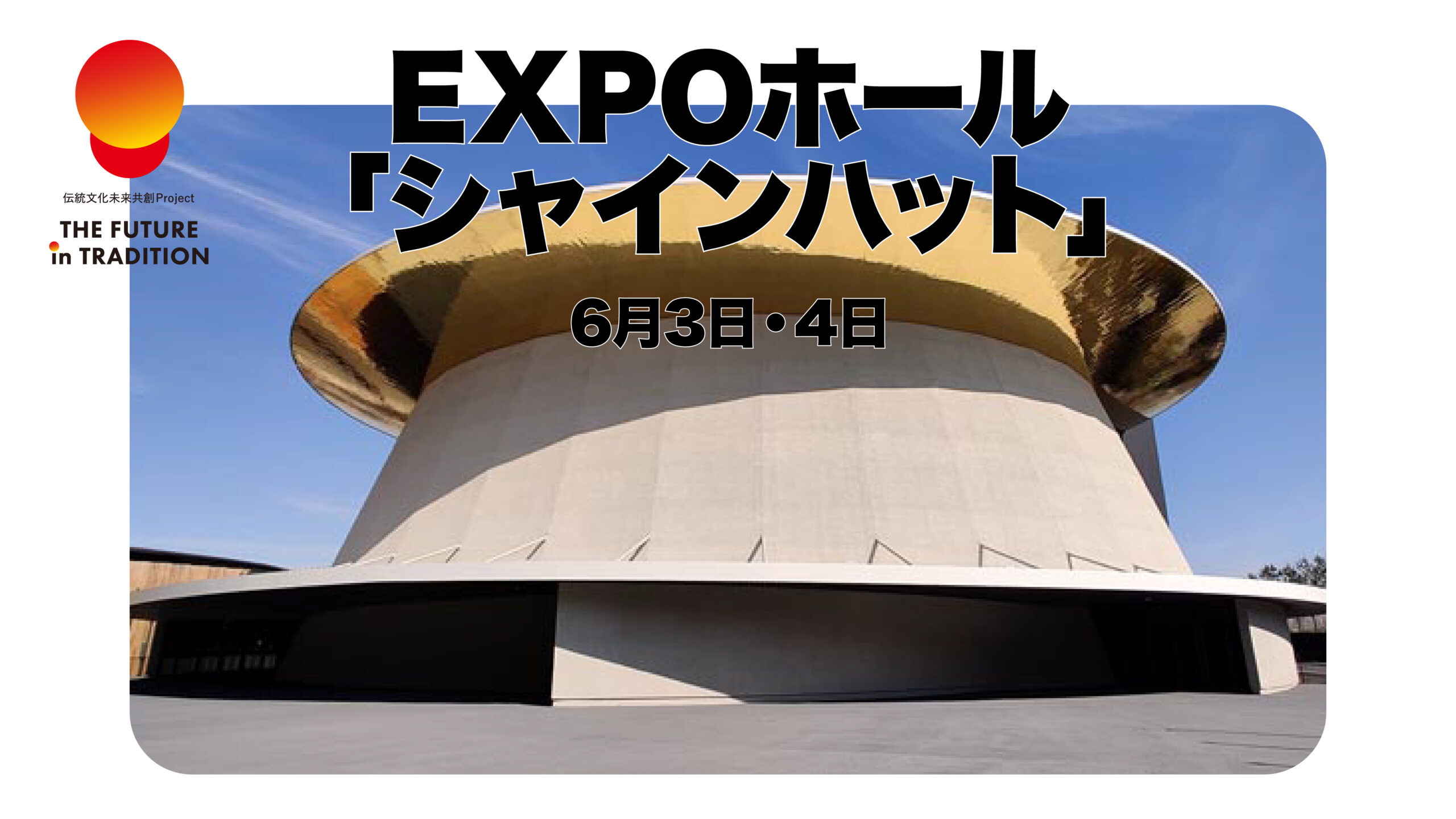

私が入ったシャインハット。

大屋根リングはやはり凄い迫力でした。

その下は休憩場所みたいになっていて、来場者は飲食したり休んでいたり。

私はシャインハット以外どこにも入らなかったのですが、大屋根リングには登りました。

左に斜めに見えるのがエスカレーターで、それで登りました。

全体の風景

行く人は、これは見てほしい。

地下鉄の夢洲駅で見られます。

写真だと夢洲という文字が分かりやすいのですが、実物は一見松の絵のように見えます。

私は前の万博にも行っています。

前の万博のテーマは確か「進歩と調和」だったように思います。

このテーマ、当時「辛抱と長蛇」と皮肉られて、覚えていたのです。

どうやら今回の万博も「辛抱と長蛇」は変わらないみたいです。

最終的に「令和今昔四季物語絵巻」となったあれです。

私は大阪大連吟の一員として当初から話を聞いていたのですが、何となく途中から風向きが怪しくなり、結局、万博で大連吟をやりたいと勢い込んでいた能楽師の先生の当初の思惑とは全く違ったものになりました。

大連吟の人達は行くには行ったのですが観客として行きました。

着物で行くように言われていたのですが、もちろん着替える場所もないので家から着物です。

おまけにシニア層が多いのに、チケットも、イベントの招待状(というものが送られてくる)も、自分でスマホやパソコンを操作して手に入れなくてはならなかった。

それやこれやで挫折してしまった大連吟の人達も多かったのです。

着物で行くことを考えて4日の14時開演分の公演に行くことにしたのですが、思った通り、大連吟の人達はバラバラに座らされました。

そんなんで謡えと言われてもねぇ。

たまたま私の隣も大連吟の人だったのですが「こんなんでどうやって謡えちゅうんよ」とブツクサ。

終わってから大連吟の人達が何人か集まって「せめて大連吟の人達だけで固まって座られたら良かったのに・・・」とか言い合いました。

客席で自由に謡ってくれということだったのでしょうが、バラバラだと謡いにくいのですよ。

「皆さんもご一緒に謡ってください」みたいなナレーションもないし。

それでも少し謡ったら前の座席の人に『何事か』みたいな顔で振り返られてしまいました。

企画の途中でプログラムが大連吟とはまったくかけ離れてしまったので、どうしようもなかったのだと思います。

先生も「自分の手から全く離れた」と言ってました。

なぜか途中から人間国宝が5人も出演することになって、一介の能楽師が口出しできる余地はなくなったと思います。どなたかも「あのメンツじゃあ仕方がないわ」と言ってました。

先生の気持ちとしては忸怩たるものがあると思いますが、悔しかったら自分も人間国宝になるしかないでしょう。💦

先生も含め、大連吟の人達の気持ちはともかく、公演自体は成功したと思います。

普段、見ることのできないものを見させていただきました。

写真は最終演目以外撮ることは許可されていませんでした。

最終演目の巫女舞です。

フィナーレで出演者の皆さんが再び登場。観客も全員起立。

こういうきっかけが無ければ、私が万博に行くこともなかったと思います。

面白い形のパビリオンやオブジェがたくさんありました。

これはどこだったか。

私が入ったシャインハット。

大屋根リングはやはり凄い迫力でした。

その下は休憩場所みたいになっていて、来場者は飲食したり休んでいたり。

私はシャインハット以外どこにも入らなかったのですが、大屋根リングには登りました。

左に斜めに見えるのがエスカレーターで、それで登りました。

全体の風景

行く人は、これは見てほしい。

地下鉄の夢洲駅で見られます。

写真だと夢洲という文字が分かりやすいのですが、実物は一見松の絵のように見えます。

私は前の万博にも行っています。

前の万博のテーマは確か「進歩と調和」だったように思います。

このテーマ、当時「辛抱と長蛇」と皮肉られて、覚えていたのです。

どうやら今回の万博も「辛抱と長蛇」は変わらないみたいです。