お知らせ

今回でgooブログでの記事の更新を終わらせていただきます。

すでにはてなブログを始めていますので、よろしければ以下のはてなブログでフォローをお願いいたします。

gooブログには長い間お世話になりました。

私は以前に幾つかブログをやったことがあり、今回も他のブログを試しましたが、gooブログは中でも良心的で、一番使いやすいブログでした。

ずっと無料で使わせていただき、gooブログには感謝ばかりです。

また、gooでのつたないブログを読んでくださった皆様にも感謝申し上げます。

このブログはgooブログ終了の日まで、このまま置いておくことにしますが、次回以降ははてなブログのみの更新となりますので宜しくお願いします。

お茶のお稽古ですが、続けています。

今回、唐物のお免状をいただくことになりました。

要するに唐物のお点前を教えていただくことになったわけです。

といっても分からない人には何のことやらですし、私自身もよく分かっていません。

唐物のお点前は、お抹茶を入れる茶入れが唐物の、濃茶のお点前です。

唐物というのは昔の中国製(鎌倉時代以降の宋・元・明時代)のことだそうです。

もちろん、とても珍しく高価な物で、現在、唐物と呼ばれているものはそのレプリカがほとんどだそうです。

理屈言いの私のことですので「唐物のお点前を習っても、実際にそのお点前でお茶を点てるなんて、無いんじゃないですか」と先生に言ってしまいました。

ほんと、可愛くないですね。

先生曰く「まったく無いということはない。小林一三や益田鈍翁やったら本物でお茶会開いとったかもしれへん」

確かに、それなら有りそうです。でもそのクラスのお茶会に私が呼ばれることはない。

唐物のお茶入れを清める(拭くことを清めると言います)為に、紹巴織で織った特別な帛紗を使います。

それも買いました。

先輩の方々は朱色系の帛紗を持っている方が多かったので、私は重ならないようにブルー系にしました。

色だけでなく柄も色々あり、私のは瑞松です。

こうした小物を楽しむのも茶道の醍醐味かも。

唐物では帛紗の扱いも独特です。

お茶杓も象牙か、もしくは節の無い竹製を用いるのだそうです。

なかなか深い世界です。

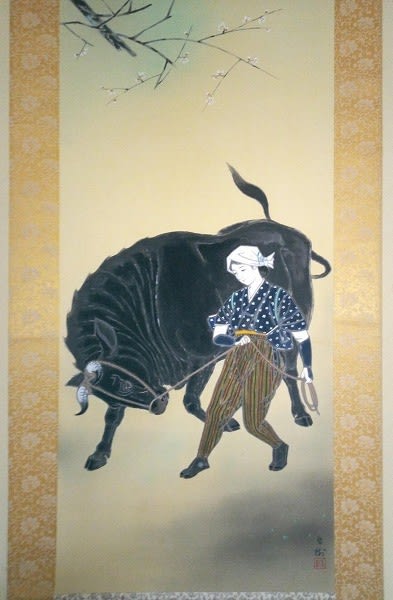

一方、夏向きに、我が家の床の間に掛けた掛け軸。

「遠山無限碧層々」と書かれていて、禅語です。

意味は「山また山と限りなく重なり、青また青と限りなく続くこと。悟りの上にさらに悟りがあり、向上の道の無限を示したもの」(禅学大辞典)なんだそうです。

去年、ネットで購入した中古の掛け軸ですが、字が立派なのが気に入りました。

書かれた方は秋山長造氏、調べてみると、もう亡くなられている岡山出身の昔の社会党の政治家だった人でした。

ネットが繋ぐ縁でその書が我が家に参りました。

今は茶道以外、お出かけすることもありません。

暑いので出かけたくもありません。

兄の看護の為に訪問看護師さんが週に2度来られて、ありがたいような、ストレスなような。

人が来るということ自体がストレスなのですが、やはりありがたいですね。

今年の夏は暑すぎるせいか蝉の鳴き声があまりしません。

鳥たちの鳴き声も。

人間が引き起こした猛暑でしょうが、それが生き物たちに与える悪影響かもしれません。

ちょっと気がかりです。