11月は茶人のお正月だそうです。

八十八夜で摘んだお茶の葉を壺にいれ、封をして蒸らしておきますが、その封を切ってその年の新茶としていただくのが11月だからだそうです。

それともう一つ、11月には炉開きも行われます。

茶室がすっかり冬仕様になるわけです。

その時に行われる茶事を口切の茶事というのだそうです。

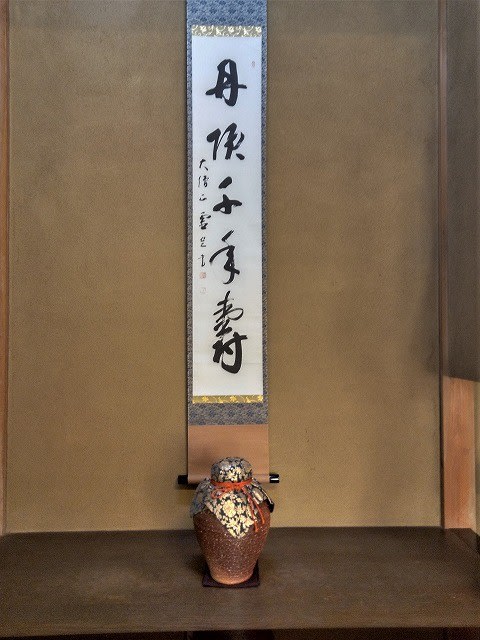

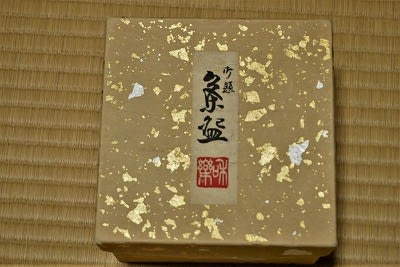

いつもはお花が飾られる床の間に茶壷が飾られています。

先生のお宅でのお稽古の場合、人の稽古も見るので長時間正座する関係上、本来の茶席なら座布団は用いないのですが、足が痛くならないよう座布団が許されています。

ところがその日、座布団を置こうとすると先生に止められました。

口切の茶事のお稽古をするのに、茶壷を転がすので座布団は邪魔になるのでとのことでした。

茶壷を転がすって・・・

どんなことするんやー、って感じでした。

要するに、客として招かれて茶壷を拝見するのに、茶壷を自分の前に置いて、転がすようにして茶壷の景色を見るからでした。

ゴロンゴロンと転がすわけではないのでした。

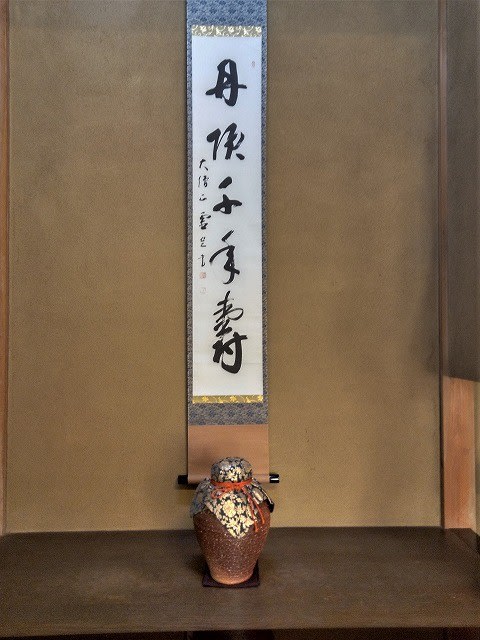

この日は茶壷の拝見の仕方を学びました。

茶道を習って知ったのですが、茶道における道具を見るということの重要性。

亭主が客を招いた場合、どういう道具で客を楽しませるかが問われるからみたいです。

新しい道具を手に入れて、そのお披露目の為に茶会が開かれたりもするのです。

茶道が総合芸術と言われる所以なのですが、見る時は本当につけつけと見ます。

当然、道具を傷つけたり、汚したりしない拝見の仕方というのが決まっているのでした。

茶壷の拝見の仕方なのですが、それなりに複雑で、もう忘れました(~_~;)

口切の茶事では、客が懐石や主菓子をいただいている間に、中の茶葉を石臼で挽き抹茶にします。

先生の経験によれば、そうやって石臼で挽いたお茶はあまり美味しくないんだそうです。

今ではお茶屋さんが挽いて作った抹茶の方が美味しいらしいです。

昔は亭主が自分が手に入れた茶葉の入日記(納入明細書)を客に見せて、客のリクエストに応じた茶葉を挽くこともあったらしいです。

私も茶道のお稽古が生活の一部となり、茶道に慣れてきた感もあります。

もちろん、お点前の方はまだまだ全然です。

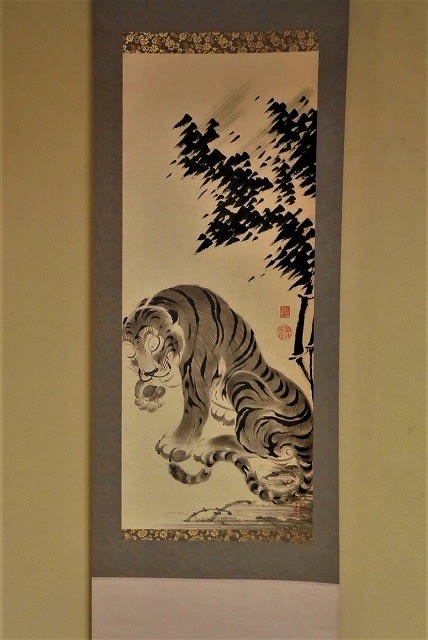

でも、先生宅のお稽古で交わされる焼き物や塗り物の話など、今まで知らなかったことばかりなので、面白く学んでいます。

これはミツバアケビの実。

なぜか我が家のミツバアケビの実は開くことがありません。

開いたゴヨウアケビの実は茶道仲間に差し上げたのですが、皆さん玄関に飾ったとの事。

私も玄関に飾ろうと思ったのですが、葉っぱ大好きな方がおり、引きずり降ろしていました。

こいつです。

ヘソ天して誤魔化してもダメ!!

危険ですから写真だけ撮ることにしました。

庭仕事、次はいよいよ柿の実採りです。

なかなかの重労働です。

柿の葉、綺麗なので集めました。

柿落ち葉の掃除もこれから大変です。

八十八夜で摘んだお茶の葉を壺にいれ、封をして蒸らしておきますが、その封を切ってその年の新茶としていただくのが11月だからだそうです。

それともう一つ、11月には炉開きも行われます。

茶室がすっかり冬仕様になるわけです。

その時に行われる茶事を口切の茶事というのだそうです。

いつもはお花が飾られる床の間に茶壷が飾られています。

先生のお宅でのお稽古の場合、人の稽古も見るので長時間正座する関係上、本来の茶席なら座布団は用いないのですが、足が痛くならないよう座布団が許されています。

ところがその日、座布団を置こうとすると先生に止められました。

口切の茶事のお稽古をするのに、茶壷を転がすので座布団は邪魔になるのでとのことでした。

茶壷を転がすって・・・

どんなことするんやー、って感じでした。

要するに、客として招かれて茶壷を拝見するのに、茶壷を自分の前に置いて、転がすようにして茶壷の景色を見るからでした。

ゴロンゴロンと転がすわけではないのでした。

この日は茶壷の拝見の仕方を学びました。

茶道を習って知ったのですが、茶道における道具を見るということの重要性。

亭主が客を招いた場合、どういう道具で客を楽しませるかが問われるからみたいです。

新しい道具を手に入れて、そのお披露目の為に茶会が開かれたりもするのです。

茶道が総合芸術と言われる所以なのですが、見る時は本当につけつけと見ます。

当然、道具を傷つけたり、汚したりしない拝見の仕方というのが決まっているのでした。

茶壷の拝見の仕方なのですが、それなりに複雑で、もう忘れました(~_~;)

口切の茶事では、客が懐石や主菓子をいただいている間に、中の茶葉を石臼で挽き抹茶にします。

先生の経験によれば、そうやって石臼で挽いたお茶はあまり美味しくないんだそうです。

今ではお茶屋さんが挽いて作った抹茶の方が美味しいらしいです。

昔は亭主が自分が手に入れた茶葉の入日記(納入明細書)を客に見せて、客のリクエストに応じた茶葉を挽くこともあったらしいです。

私も茶道のお稽古が生活の一部となり、茶道に慣れてきた感もあります。

もちろん、お点前の方はまだまだ全然です。

でも、先生宅のお稽古で交わされる焼き物や塗り物の話など、今まで知らなかったことばかりなので、面白く学んでいます。

これはミツバアケビの実。

なぜか我が家のミツバアケビの実は開くことがありません。

開いたゴヨウアケビの実は茶道仲間に差し上げたのですが、皆さん玄関に飾ったとの事。

私も玄関に飾ろうと思ったのですが、葉っぱ大好きな方がおり、引きずり降ろしていました。

こいつです。

ヘソ天して誤魔化してもダメ!!

危険ですから写真だけ撮ることにしました。

庭仕事、次はいよいよ柿の実採りです。

なかなかの重労働です。

柿の葉、綺麗なので集めました。

柿落ち葉の掃除もこれから大変です。

』と私が思ったのが冒頭の4時間ルールです。

』と私が思ったのが冒頭の4時間ルールです。