1.麻賀多神社に残る慰霊碑など

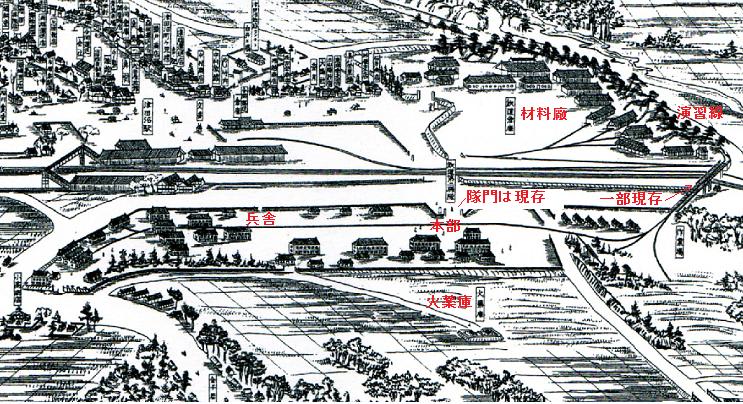

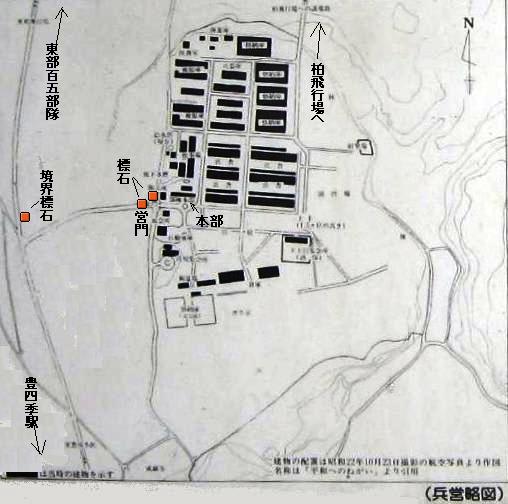

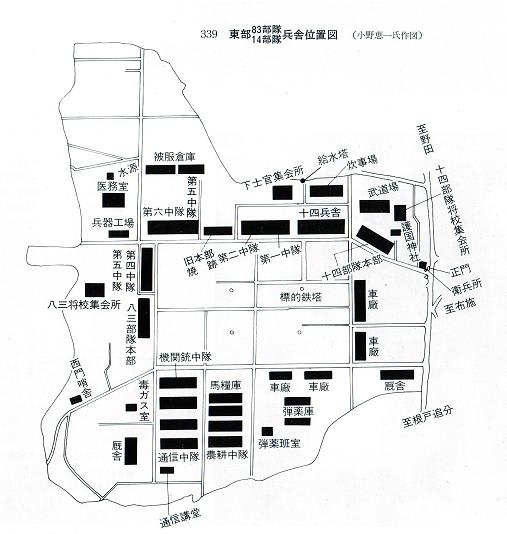

佐倉には、佐倉城跡を兵営とした通称「佐倉連隊」の遺構があり、また佐倉市街地にも、その関連遺構や西南の役、日清、日露戦争、日中戦争、太平洋戦争の戦没者の慰霊碑などがある。

佐倉城は戦国時代に千葉氏一族の鹿島氏が築いた鹿島山城があって、それを改修し居城としようとした千葉邦胤によって、佐倉城の原形がつくられたが、城の完成を待たずに邦胤自身が家臣の一鍬田万五郎によって暗殺され、未完となった。それを完成させたのは江戸時代に入部した土井利勝で、1610年(慶長15年)に普請を始めて現在の形に完成させた。その後、城の主は石川氏、松平氏、堀田氏とかわり、老中堀田正盛が佐倉堀田家の初代。しかし、正盛の徳川家光殉死後跡を継いだ正信の代に、佐倉惣五郎事件が起きる。また堀田正信自身、江戸から無断帰城したとがにより、所領没収の憂き目を見た。その後、歴代の佐倉城の主は様々な大名がかわったが、堀田正盛三男、古河の堀田正俊(大老をつとめた)の四男正武の長男堀田正亮は、1746年(延享3年)山形から十万石で佐倉に転封、のちに一万石を加増、その後六代にわたり、佐倉藩主であった。その五代目にあたる、堀田正睦は蘭学を奨励し、佐藤泰然を招聘して順天堂を開かせるなど、佐倉に蘭学を開花させた。

佐倉藩は蘭学ともに、「西洋砲術」と呼ばれた高嶋秋帆の近代的な砲術を取り入れた。1841年(天保12年)、佐倉藩士兼松繁蔵が高島秋帆の江戸徳丸ヶ原での洋式砲術の調練に参加したが、1855年(安政2年)木村軍太郎は藩兵制改革を立案、高島秋帆の洋式砲術を佐倉藩では採用した。江川太郎左衛門、佐久間象山に学んだ木村軍太郎、手塚律蔵、西村茂樹らの指導で自前の火薬・大砲を作ったりした。

佐倉が城下町であることは、市街地に武家屋敷があったり、藩校をルーツとする県立高校があるだけでなく、佐倉の市街を歩いてみると気付くように、様々な場所に藩主堀田氏ゆかりの寺社、石造物があることで実感できる。

たとえば、市街地中心にある麻賀多神社には、旧佐倉藩領出身の西南の役からの戦没者などの慰霊碑、記念碑が三基ある。そのひとつは、旧佐倉藩領出身者などの日露戦争戦没者約200名の名前を記した「忠勇の碑」で、撰文と「忠勇」の篆額は一般的な軍人によるものではなく、最後の佐倉藩主堀田正倫による。この碑は、日露戦争後の1906年(明治39年)に建立されたものである。

<麻賀多神社の記念碑(中央が「忠勇の碑」)>

「忠勇の碑」の向かって左側、社殿に近いほうの碑は、「義烈の碑」で日露戦争より前の戦没者17名の名前がある。この碑は、1913年(大正2年)、旧藩士の郷友会が日露戦争前の戦没者の記念碑がないことを遺憾として建立したもので、堀田正恒(正倫の子)が撰文し、「義烈」の篆額も正恒による。

特徴的なのは、戊辰戦争で賊軍とされた幕府方についた佐倉藩士の戦没者の碑もあり、「忠勇」「義烈」の碑と並んで「両氏記念之碑」という小ぶりな碑として建てられていること。その両氏とは、佐倉藩士小柴宣雄の長男で戊辰戦争で幕府方につき、後に自刃した小柴小次郎と、もうひとりの佐倉藩脱藩者木村隆吉であり、彼らの名誉回復の意味を込めて当初郷友会が「義烈の碑」のなかに彼らの名を加えようとしたが、かなわず。やむを得ずして、別の小さな碑として、元は奥まった社殿の横に建てたのである。

これは勤皇を掲げ、過激な行動をとった水戸天狗党の鎮圧を行った水戸藩ほか諸藩の戦没者が靖国神社に祀られず、逆に勤皇を掲げた天狗党の戦死者が祀られるという矛盾に対して、佐倉郷党は等しく祀られるべしという考え方で、天皇を頂点とする靖国の画一的な思想とは反するもので、佐倉郷党に敬意を表したい。

<両氏記念之碑」

麻賀多神社を出て、西側に進むと、道の左側に古びた木造平屋建ての建物があるが、これは済生堂病院跡である。済生堂病院は佐倉藩出身の軍医で後に国会議員になった、浜野昇が開設したものである。浜野昇は佐倉藩堀田家に代々仕える医師の子として生まれたが、順天堂を開いた佐藤尚中に師事して医学を学び、東京医学校(現在の東京大学医学部)を卒業。1877年(明治10年)には陸軍軍医として西南戦争に従軍。この西南の役では、浜野など佐倉順天堂関係者が軍医団の統率と現地での治療に大きな役割を果たした。1883年(明治16年)には招かれて鹿児島県立医学校の校長に就任、さらに1890年(明治23年)には衆議院議員となる。浜野昇は医師出身の国会議員として、第一期帝国議会にコッホ肺病療法(結核予防法の前身)を通過せしめ、北里柴三郎と共に日本医師会および結核予防会の設立に貢献した。

<済生堂病院跡>

その済生堂病院跡の西隣は佐倉市立体育館があるが、その体育館前に銅像がある。これは西村勝三で、佐倉藩堀田家から支藩である佐野藩堀田家附家老として佐野に赴いた西村芳郁を父とし、佐野藩士であった。しかし、1856年(安政3年)に脱藩し、その後武士も捨てて、佐野の豪商正田利右衛門と横浜に出て貿易に従事した。

1869年(明治2年)西村勝三は大村益次郎から製靴をすすめられ、弟の綾部平輔と製革製靴事業創始を決意して断髪した。断髪令に先立つこと2年であり、この決意に感動して、高見順は「日本の靴」を著したという。

兄西村茂樹の援助もあって、西村勝三は1870年3月15日(靴の記念日)に東京に「伊勢勝製靴場」、佐倉に「相済社」を創設し、日本で最初の靴製造に取り組んだ。「伊勢勝製靴場」は、その後「桜組」と改称、更に大同合併して皮革は「日本皮革株式会社」、靴は「日本製靴株式会社」となった。

西村勝三は、溶鉱炉の耐火煉瓦などを製造する「品川白煉瓦株式会社」の創業者でもある。佐倉にある銅像周辺の煉瓦は、特に寄贈された同社製の耐火煉瓦である。

相済社の創設は明治維新後の佐倉藩士への士族授産という意味合いもあったが、日清・日露の両戦役を経て、軍靴の需要はおおいに高まった。意外に知られていないが、靴の製造も立派な軍需産業である。また、日露戦争時、相済社の一部は捕虜収容所になった。

<相済社跡>

2.陸軍墓地と顕彰碑

現在の佐倉市役所北側3千坪の広大な土地のうち、三分の一はかつての陸軍墓地であった。陸軍埋葬規則にしたがって、約1mの高さに揃えられた個人墓が100基ほど整然とならび、墓地の北東隅には日清戦争当時、日本軍に協力して戦病死した三名の中国人の墓や1945年(昭和20年)に酒々井に墜落した米軍パイロットの墓もあったという。陸軍墓地はいったん掘り起こされ、忠霊堂として遺骨が一括保管されていたが、1971年(昭和46年)市役所建設に伴い撤去され、かわって忠霊塔が建設された。その右側には、「顕彰碑」と大書した黒い一枚岩の碑がある。

<旧陸軍墓地>

顕彰碑は印旛地区傷痍軍人会が日清戦争以来の戦没者60余名の慰霊のために、1961年(昭和36年)に建てたものである。戦没者名が碑の裏面に刻まれているが、地区と氏名のみで、一般的な慰霊碑とは異なり、部隊名や軍隊の階級の記載がない。

<傷痍軍人会の顕彰碑>

3.海隣寺の顕彰碑など

佐倉市役所に隣接した場所に、海隣寺がある。海隣寺は千葉氏ゆかりの古刹であり、室町時代、享徳の乱に際して足利成氏に味方する千葉氏一族の馬加康胤が、足利成り氏に対立する上杉氏を支持する千葉宗家を倒し、以降馬加系が千葉氏を継いだ後、馬加(幕張)にあった同寺を移したもの。

この海隣寺参道左側に「故陸軍少尉試補鈴木賢君之碑」がある。鈴木賢は、佐倉出身で陸軍士官学校に入り、西南の役開戦時に試補に抜擢され、西郷隆盛軍と戦った。しかし、臼杵郡三河口で負傷、その傷がもとで1877年(明治10年)8月になくなった。7年後、海隣寺に遺族が改装するとともに、顕彰碑を建立。古い将校の顕彰碑であるため掲載したが、佐倉にはこれに類した個人の顕彰碑、慰霊碑がたくさんある。

なお、海隣寺自体に日清戦争当時、捕虜収容所が置かれた。その他、市街地には妙隆寺、勝寿寺に日露戦争時の捕虜収容所、教安寺には捕虜収容所事務所が置かれていた。

<西南の役戦没者「故陸軍少尉試補鈴木賢君之碑」>

4.うるし坂

佐倉は坂が多い城下町で、このうるし坂は江戸時代からよく知られた坂である。「古今佐倉真佐子」という江戸中期に当時の佐倉藩稲葉正知家家臣渡辺善右衛門が書いた地元紹介の書物にも出てくる。この坂を使って、根郷村、日清戦争直前に開通した総武鉄道佐倉駅から佐倉連隊への人や物資の輸送が行われた。なお、うるし坂は現在JR佐倉駅方面と佐倉市街地の宮小路町、新町、並木町付近を結ぶバス通りも坂であるが、それではなく、そのバス通りから眼下に見える旧道の坂である。

<うるし坂>

5.佐倉空襲と「殉難の碑」

佐倉で空襲警報が発令せられたのは1943年(昭和18年)4月が始まりで、以来本格的な空襲が始まる1945年2月ごろから終戦まで激化したいった。当時は連日、グアム、サイパン、テニアンよりB29が飛来して京浜地区を爆撃、佐倉上空を通って九十九里に抜けるのがコースとなっていた。京浜の帰りに、残った爆弾や焼夷弾を落とすため、千葉県各地にも被害が出た。さらに硫黄島からはP51ムスタング、空母から発進するブォトシコルF4Uコルセア、グラマンF4Fワイルドキャット、グラマンF6Fヘルキャットなどの戦闘機が佐倉機関区やその他の鉄道施設を狙って連日、機銃掃射やロケット弾攻撃を繰り返した。

戦争末期の1945年7月18日に佐倉機関区で、悲惨な空襲被害があった。被害にあったのは、当時の国鉄職員である。

現在のJR線路を跨ぐ県道印西線の陸橋は、当時は線路脇の小山であり、その小山に浅間神社が祀られていた。その小山の北側には弁天社があり、傍らに大きな杉の木があった。また小山の山裾の東側に、半地下式の防空壕が掘られていた。その日、空襲警報発令とともに、一台の機関車が線路脇の小山のかげに避難してきた。その浅間神社のある小山からは四街道、印西、八街の各飛行場への米軍機の急降下爆撃の様子などが見えたため、その日も小山に三名がのぼって見物していた。また弁天社の大杉を盾にして一名、防空壕に国鉄検車区員と退避してきた機関車の乗務員の十四名がいた。

九十九里の空母から発進したグラマンF6Fヘルキャット数機が南方から佐倉駅を目指して侵攻してきたのに対し、たまたま無蓋貨車に積んだ高射機関銃二台あり、それで迎撃、数発対空射撃をした。グラマンはすぐに急旋回、機銃掃射とロケット弾で機関銃二台とも破壊した。同時にグラマン二機は浅間神社下の機関車を狙って、機銃掃射とともに二発ロケット弾を撃ち込んだ。機関車は機銃で穴だらけになったが、ロケット弾は外れて、運悪く防空壕を直撃した。

浅間神社の小山にのぼっていた三名は銃撃をまともにうけ、浅間神社の縁の下に逃げ込んで助かった。弁天社の大杉の陰に隠れた一名は杉の木をぐるぐるっと廻って逃げたが、遂に銃撃をうけてなくなった。防空壕に逃げた十四名のうち、女性職員一名が奇跡的にほぼ無傷で助かったが、その他十三名は爆死した。その爆死した人の体はバラバラになり、陸軍衛戍病院の看護婦たちがその体を縫合した。

2007年8月20日の朝日新聞千葉版に、これに関する記事が載った。

「JR佐倉駅から数百メートルの線路沿い。陸橋の脇に「殉難之碑」と書かれた小さな慰霊碑が、忘れられたように立つ。

『機関助士見習』

『検車掛』

裏には犠牲になった14人の名前と肩書、16歳から55歳までの享年が刻まれている。

悲劇は、敗戦間際の45年7月18日に起きた。

国立歴史民俗博物館友の会がまとめた『佐倉の軍隊』によると、数機の戦闘機が県内最大の操車場があった国鉄佐倉駅を襲撃した。駅職員が逃げ込んだ防空壕(ごう)をロケット弾が直撃し、14人が即死した。物資輸送の拠点として狙われたのだった。

『この話をするとついこの間のような気がするけれど、62年、確かにたっている。じいさんになって、孫もいる』

四街道市に住む鈴木国雄さん(69)は当時のことを今でも鮮明に思い出す。

梅雨が明けたころだった。快晴。蒸し暑かったのを覚えている。

当時7歳。今で言えば小学校2年生だった。学校から帰り、佐倉駅前の商店街で両親が営んでいた瀬戸物店兼自宅にいた。『ゴォーッ』という戦闘機の音。家の中でタンスの隅に身を寄せた。防空壕に身を隠す間も無かった。

戦闘機が飛び去ると、表から大人たちの怒号が聞こえてきた。

『防空壕がやられた』

『早くしろ』

狙われたのは、家から400メートルほど離れた、線路沿いの防空壕だった。大人たちと一緒に、鈴木さんも走った。『跡形もなかった。ひっちゃかめっちゃかだった』

がれきと一緒に、ちぎれた腕や足が落ちているのを見た。気が動転していたのか、恐ろしさはなかった。

62年後の8月15日、鈴木さんは殉難之碑の前にいた。強い日差しが照りつけ、セミの鳴き声が響く。

あの頃と景色は変わった。田んぼだったところに家が建ち、神社があった小山は県道の陸橋に姿を変えていた。

だが、確かに62年前、ここで14人が亡くなったのを見た。腕が落ち、担架でむしろをかけられて運ばれ、トラックの荷台に載せられる人の姿が目に焼き付いている。鈴木さんはぽつりと言った。

『こうやってあの時のことを話しているけれど、亡くなってしまった人たちは何も話すことができないんですよ』」

1977年(昭和52年)国鉄職員有志が、防空壕のあった場所に「殉難の碑」を建立した。その碑の裏側にはなくなった十四名の名前と年齢、国鉄の所属が刻まれている。

<「殉難の碑」>

すでに防空壕跡は埋められて痕跡がなく、浅間神社のあった小山も県道の陸橋に姿を変えた。「浅間前」の地名はあるが、浅間神社自体は移されたものか、その場所にはない。

<浅間神社があった場所からJR線を望む>

参考文献:

『佐倉の軍隊 国立歴史民俗博物館 友の会「軍隊と地域」学習会の記録』 財団法人歴史民俗博物館振興会 (2005年)