1.東部第百二部隊:第四航空教育隊

柏陸軍飛行場跡の南側の金属工業団地のある辺りには、陸軍東部第百二部隊、すなわち陸軍第四航空教育隊があった。南北600m、東西400mほどの長方形の区画のなかに、部隊本部、兵舎、格納庫などがあった。それは東部第百五部隊、柏飛行場の門跡から南下し、豊四季駅にいたる県道279号線、豊四季停車場高田原線の駒木交差点附近が、東部第百二部隊入口であり、そこを東に折れてしばらくいったところ、現在の梅林第三公園の手前に営門があった。

現在のつくばエクスプレスがすぐ近くを通る柏浄水センターの北側から、南は十余二の光風園、高田車庫入口のバス停の辺りまでが、東部百二部隊が駐屯していた場所である。

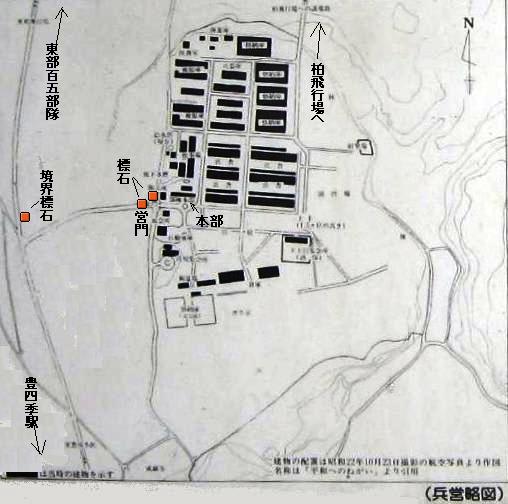

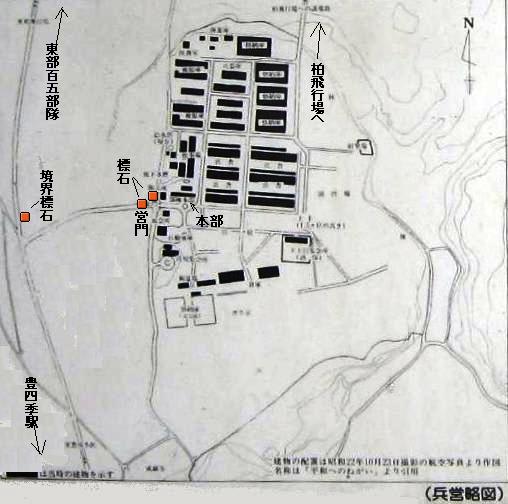

<東部百二部隊略図~梅林第四公園の案内図の写真に追記>

1938年(昭和13年)に当地に開設された陸軍東部第百五部隊の飛行場、すなわち柏飛行場は、1937年(昭和12年)6月、近衛師団経理部が新飛行場を当地(当時の東葛飾郡田中村十余二)に開設することを決定し、用地買収を行って建設されたものである。その当時、日本は1931年(昭和6年)の満州事変以降、日中の戦線拡大の真只中にあり、1937年(昭和12年)7月の盧溝橋事件を契機として、日中全面戦争に突入していた。柏飛行場は、首都防衛の飛行場として、松戸、成増、調布などと共に陸軍が設置したものである。

その柏飛行場開設から遅れること約2年、1940年(昭和15年)2月に高田、十余二にまたがる上記地域に、第四航空教育隊(東部百二部隊)は移駐した。この部隊は、1938年(昭和13年)7月立川で開設されたものである。その兵員は3,500名から4,000名、終戦当時は7,000名以上といわれる。

陸軍航空教育隊とは、文字通り陸軍の航空兵を教育、養成する部隊である。1937年(昭和12年)7月「支那駐屯軍」による北京郊外での通告なしの夜間演習時、中国軍から発砲があったとして、日本軍が中国軍を攻撃した盧溝橋事件に端を発する日中戦争開戦以降、航空兵の減耗率が高くなったことに危機感を覚えた陸軍は、航空兵の養成のために各地に航空教育隊を開設していった。

航空教育隊に入隊すると、初年兵教育としての基礎訓練3ヶ月、各部門(機関・武装・通信・写真・自動車など)に分かれた特業教育3ヶ月、都合半年の訓練ののち、実施部隊に配属される。

いわゆる特幹(特別幹部候補生)の教育をする航空教育隊もあった。特幹とは、海軍でいえば予科練に相当する。いや、海軍では飛行科、整備科に限られていたから、陸軍の特幹のほうが幅広い兵科、兵種を対象とした。それは海軍の予科練に対抗するものとして、短期間の軍隊教育で即戦力として活用できる中等学校生徒(十五才から二十才)を登用し、不足している航空、船舶、通信等、軍の中堅幹部である現役下士官要員のため作られた陸軍特別幹部候補生をいう。

柏の第四航空教育隊(東部百二部隊)も、特幹の訓練を行った。彼らは、厳しい訓練に耐えて、陸軍航空兵の不足を補った。

<近隣の公園に残る東部百二部隊の営門>

この東部百二部隊の遺構といえば、まず営門があげられよう。これは前述のように、梅林第三公園近くにあったのだが、現在は柏までのバス通りに面した梅林第四公園に移設されている。門柱は、赤味がかった砂岩質の石で出来ているが、その赤い色から地元の人は「赤門」と呼んでいる。かつて、本来の場所にあったときは、門を入ると左手に衛兵所と部隊本部、兵舎が建ち並び、右手には面会所があった。営門は豊四季と柏飛行場営門を結ぶ県道豊四季停車場高田原線の側に開いていて、兵員の出入り口は主にそちら側であった。現在のように柏の葉公園から柏駅を結ぶバス通りはなく、部隊の東側は林であった。

今もかつての営門のあった場所を示すように、「百二(以下不明)」と書かれた陸軍境界標石が民家の塀の基礎に寄り添うようにあるが、その家の人もそれが旧陸軍のものであることを知らないようであった。

<「百二」と書かれた陸軍境界標石>

陸軍境界標石といえば、流山市域になるが、県道豊四季停車場高田原線の東部百二部隊入口附近に「陸軍」と書かれた境界標石がある。それも、この部隊関連であろう。

<県道沿いにある「陸軍」と書かれた陸軍境界標石>

面白いことに、給水塔が現在も防火用水としてか、柏浄水場の北側工場脇に残存している。梅林第四公園にあった案内図をみると、現在の場所ではなく、もっと南側の部隊の中心からみれば西側にあったはずだが、戦後移設したものであろうか。かつて給水塔があった場所は、本部の建物の北側、炊事場のすぐ東隣に位置し、炊事場の西側には兵舎があった。

柏飛行場の東部百五部隊にも、現在の柏送信所の西南に給水塔があったが、その近隣にあった兵舎とともに現存しない。

<給水塔>

2.東部第百二部隊をめぐる毒ガス事案

環境省のHPには、平成17年度第六回の「国内における毒ガス弾等に関する総合調査検討会」で、「追加的な情報収集が必要とされたB/C事案及び平成16年度新規事案と平成17年度新規事案の評価について」として、この東部第百二部隊:第四航空教育隊において、終戦直後に毒ガスが埋められたらしいとの元兵士の証言をもとにした簡単な調査結果を載せている。

それによると、

終戦を柏付近で迎えた元第4航空教育隊員は、昭和20年8月16日朝起床すると、「自分たちのバラックの兵舎から20mくらい離れた松林の中に広さ20~30坪程で、深さ約3mの大きな穴が掘られており、兵士たちが集まっていた。

穴の周囲には掘削した際に出る土が盛られていなかったので、何かを埋めるために掘られた穴なのだろうと思った。自分たちの部隊にはこの穴を掘った者はいなかったので、どこかよその部隊が掘ったのではないか」、「そうこうするうちに兵士たちの間で、この穴は毒ガスを埋めるために掘られたのだろう、国際法違反の問題をまず消すのだろう等という噂が誰ともなくまことしやかに広まった。そのとき、ある兵士から、糜爛性ガスのイペリットは缶に入っており、そのガスに触れると手も足も腐ってしまうという話を聞いた。自分は毒ガスを見たことはないが、このとき聞いた「イペリット」という名はなぜか記憶に残った。自分が穴を見たのはこれが最初で最後である」と証言している

とのことである。

これは伝聞情報であり、確たる証拠はないのであるが、なにせ毒ガスは毒ガス戦の訓練が行われた習志野原だけでなく、全然関係ないはずの銚子の海からも多数発見され、1951年(昭和26年)の銚子の事案では尊い人命が失われた。この場合は、一見すると可能性は低いと思われる。ただし、航空教育隊は毒ガスを使用する部隊ではない、隠すなら教育中の兵士が多い部隊より、別の実施部隊にするだろうと一般には推認されるものの、逆に盲点をついているかもしれない(例えば銚子の海に投棄したのと同様、一見関係ない教育隊の営内に捨てた、など)。つまり、まったくありえない話としてしまうのも早計であろう。

環境省のHPによれば、

(2)第4航空教育隊の毒ガス関連施設に係る情報

・「東部第102部隊(航空教育隊)関係」の兵営略図には、「ガス室」の位置が示されている〔5〕。

(3)柏市内の毒ガス関連施設に係る情報

・「東部第14部隊(工兵)関係・東部83部隊(歩兵)関係」の略図中に、「ガス講堂」の位置が示されている〔5〕。また、兵舎位置図には、「毒ガス室」の位置が示されている〔4〕。

・「東部105部隊・立川航空廠柏分廠」の兵営配置図に「ガス庫」の位置が示されている〔5〕。

と、柏にあった部隊のガス室の存在を指摘している。

文中、〔4〕とか〔5〕とあるのは、引用文献の注であり、

・『歴史アルバム かしわ』〔4〕

・『平和への願い(増補版)』〔5〕と対応づけられるが、小生も持っている『歴史アルバム かしわ』を見てみると、確かに高射砲連隊がいた高野台に、高射砲の後にはいった東部十四部隊、東部八十三部隊の部隊配置図に毒ガス室の記載がある。

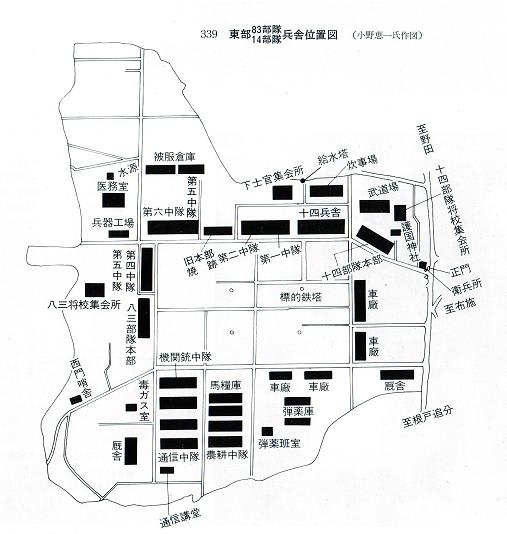

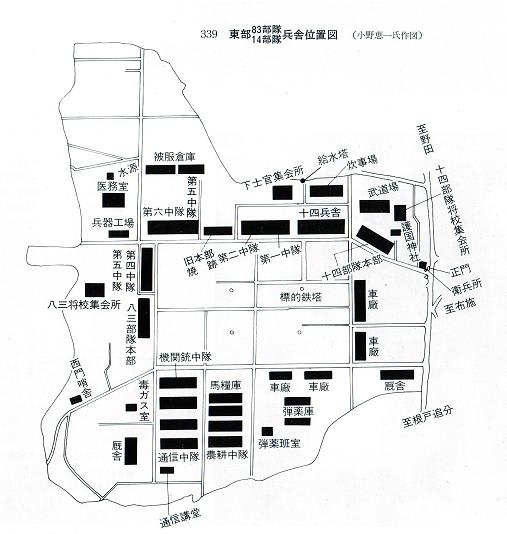

<高射砲連隊移転後にはいった東部十四部隊、東部八十三部隊の部隊配置図>

『歴史アルバム かしわ』(柏市役所)より引用

それは根戸消防署分署として残っている馬糧庫の西、機関銃中隊のさらに西である。あるいは、後の追及を恐れた日本軍が、柏周辺に分散していた毒ガスをまとめて、柏航空教育隊の一角に遺棄したものかもしれない。今後の調査研究が待たれる。

なお、東部百二部隊を調べているうちに、東部百五部隊の残存遺構、陸軍航空廠立川支廠柏分廠の遺構もいろいろ見聞した。それは主に、流山市域に属するものなので、ここでは述べず、別途頁をおこすこととしたい。

参考文献:

『歴史アルバム かしわ』 柏市役所 (1984)

柏陸軍飛行場跡の南側の金属工業団地のある辺りには、陸軍東部第百二部隊、すなわち陸軍第四航空教育隊があった。南北600m、東西400mほどの長方形の区画のなかに、部隊本部、兵舎、格納庫などがあった。それは東部第百五部隊、柏飛行場の門跡から南下し、豊四季駅にいたる県道279号線、豊四季停車場高田原線の駒木交差点附近が、東部第百二部隊入口であり、そこを東に折れてしばらくいったところ、現在の梅林第三公園の手前に営門があった。

現在のつくばエクスプレスがすぐ近くを通る柏浄水センターの北側から、南は十余二の光風園、高田車庫入口のバス停の辺りまでが、東部百二部隊が駐屯していた場所である。

<東部百二部隊略図~梅林第四公園の案内図の写真に追記>

1938年(昭和13年)に当地に開設された陸軍東部第百五部隊の飛行場、すなわち柏飛行場は、1937年(昭和12年)6月、近衛師団経理部が新飛行場を当地(当時の東葛飾郡田中村十余二)に開設することを決定し、用地買収を行って建設されたものである。その当時、日本は1931年(昭和6年)の満州事変以降、日中の戦線拡大の真只中にあり、1937年(昭和12年)7月の盧溝橋事件を契機として、日中全面戦争に突入していた。柏飛行場は、首都防衛の飛行場として、松戸、成増、調布などと共に陸軍が設置したものである。

その柏飛行場開設から遅れること約2年、1940年(昭和15年)2月に高田、十余二にまたがる上記地域に、第四航空教育隊(東部百二部隊)は移駐した。この部隊は、1938年(昭和13年)7月立川で開設されたものである。その兵員は3,500名から4,000名、終戦当時は7,000名以上といわれる。

陸軍航空教育隊とは、文字通り陸軍の航空兵を教育、養成する部隊である。1937年(昭和12年)7月「支那駐屯軍」による北京郊外での通告なしの夜間演習時、中国軍から発砲があったとして、日本軍が中国軍を攻撃した盧溝橋事件に端を発する日中戦争開戦以降、航空兵の減耗率が高くなったことに危機感を覚えた陸軍は、航空兵の養成のために各地に航空教育隊を開設していった。

航空教育隊に入隊すると、初年兵教育としての基礎訓練3ヶ月、各部門(機関・武装・通信・写真・自動車など)に分かれた特業教育3ヶ月、都合半年の訓練ののち、実施部隊に配属される。

いわゆる特幹(特別幹部候補生)の教育をする航空教育隊もあった。特幹とは、海軍でいえば予科練に相当する。いや、海軍では飛行科、整備科に限られていたから、陸軍の特幹のほうが幅広い兵科、兵種を対象とした。それは海軍の予科練に対抗するものとして、短期間の軍隊教育で即戦力として活用できる中等学校生徒(十五才から二十才)を登用し、不足している航空、船舶、通信等、軍の中堅幹部である現役下士官要員のため作られた陸軍特別幹部候補生をいう。

柏の第四航空教育隊(東部百二部隊)も、特幹の訓練を行った。彼らは、厳しい訓練に耐えて、陸軍航空兵の不足を補った。

<近隣の公園に残る東部百二部隊の営門>

この東部百二部隊の遺構といえば、まず営門があげられよう。これは前述のように、梅林第三公園近くにあったのだが、現在は柏までのバス通りに面した梅林第四公園に移設されている。門柱は、赤味がかった砂岩質の石で出来ているが、その赤い色から地元の人は「赤門」と呼んでいる。かつて、本来の場所にあったときは、門を入ると左手に衛兵所と部隊本部、兵舎が建ち並び、右手には面会所があった。営門は豊四季と柏飛行場営門を結ぶ県道豊四季停車場高田原線の側に開いていて、兵員の出入り口は主にそちら側であった。現在のように柏の葉公園から柏駅を結ぶバス通りはなく、部隊の東側は林であった。

今もかつての営門のあった場所を示すように、「百二(以下不明)」と書かれた陸軍境界標石が民家の塀の基礎に寄り添うようにあるが、その家の人もそれが旧陸軍のものであることを知らないようであった。

<「百二」と書かれた陸軍境界標石>

陸軍境界標石といえば、流山市域になるが、県道豊四季停車場高田原線の東部百二部隊入口附近に「陸軍」と書かれた境界標石がある。それも、この部隊関連であろう。

<県道沿いにある「陸軍」と書かれた陸軍境界標石>

面白いことに、給水塔が現在も防火用水としてか、柏浄水場の北側工場脇に残存している。梅林第四公園にあった案内図をみると、現在の場所ではなく、もっと南側の部隊の中心からみれば西側にあったはずだが、戦後移設したものであろうか。かつて給水塔があった場所は、本部の建物の北側、炊事場のすぐ東隣に位置し、炊事場の西側には兵舎があった。

柏飛行場の東部百五部隊にも、現在の柏送信所の西南に給水塔があったが、その近隣にあった兵舎とともに現存しない。

<給水塔>

2.東部第百二部隊をめぐる毒ガス事案

環境省のHPには、平成17年度第六回の「国内における毒ガス弾等に関する総合調査検討会」で、「追加的な情報収集が必要とされたB/C事案及び平成16年度新規事案と平成17年度新規事案の評価について」として、この東部第百二部隊:第四航空教育隊において、終戦直後に毒ガスが埋められたらしいとの元兵士の証言をもとにした簡単な調査結果を載せている。

それによると、

終戦を柏付近で迎えた元第4航空教育隊員は、昭和20年8月16日朝起床すると、「自分たちのバラックの兵舎から20mくらい離れた松林の中に広さ20~30坪程で、深さ約3mの大きな穴が掘られており、兵士たちが集まっていた。

穴の周囲には掘削した際に出る土が盛られていなかったので、何かを埋めるために掘られた穴なのだろうと思った。自分たちの部隊にはこの穴を掘った者はいなかったので、どこかよその部隊が掘ったのではないか」、「そうこうするうちに兵士たちの間で、この穴は毒ガスを埋めるために掘られたのだろう、国際法違反の問題をまず消すのだろう等という噂が誰ともなくまことしやかに広まった。そのとき、ある兵士から、糜爛性ガスのイペリットは缶に入っており、そのガスに触れると手も足も腐ってしまうという話を聞いた。自分は毒ガスを見たことはないが、このとき聞いた「イペリット」という名はなぜか記憶に残った。自分が穴を見たのはこれが最初で最後である」と証言している

とのことである。

これは伝聞情報であり、確たる証拠はないのであるが、なにせ毒ガスは毒ガス戦の訓練が行われた習志野原だけでなく、全然関係ないはずの銚子の海からも多数発見され、1951年(昭和26年)の銚子の事案では尊い人命が失われた。この場合は、一見すると可能性は低いと思われる。ただし、航空教育隊は毒ガスを使用する部隊ではない、隠すなら教育中の兵士が多い部隊より、別の実施部隊にするだろうと一般には推認されるものの、逆に盲点をついているかもしれない(例えば銚子の海に投棄したのと同様、一見関係ない教育隊の営内に捨てた、など)。つまり、まったくありえない話としてしまうのも早計であろう。

環境省のHPによれば、

(2)第4航空教育隊の毒ガス関連施設に係る情報

・「東部第102部隊(航空教育隊)関係」の兵営略図には、「ガス室」の位置が示されている〔5〕。

(3)柏市内の毒ガス関連施設に係る情報

・「東部第14部隊(工兵)関係・東部83部隊(歩兵)関係」の略図中に、「ガス講堂」の位置が示されている〔5〕。また、兵舎位置図には、「毒ガス室」の位置が示されている〔4〕。

・「東部105部隊・立川航空廠柏分廠」の兵営配置図に「ガス庫」の位置が示されている〔5〕。

と、柏にあった部隊のガス室の存在を指摘している。

文中、〔4〕とか〔5〕とあるのは、引用文献の注であり、

・『歴史アルバム かしわ』〔4〕

・『平和への願い(増補版)』〔5〕と対応づけられるが、小生も持っている『歴史アルバム かしわ』を見てみると、確かに高射砲連隊がいた高野台に、高射砲の後にはいった東部十四部隊、東部八十三部隊の部隊配置図に毒ガス室の記載がある。

<高射砲連隊移転後にはいった東部十四部隊、東部八十三部隊の部隊配置図>

『歴史アルバム かしわ』(柏市役所)より引用

それは根戸消防署分署として残っている馬糧庫の西、機関銃中隊のさらに西である。あるいは、後の追及を恐れた日本軍が、柏周辺に分散していた毒ガスをまとめて、柏航空教育隊の一角に遺棄したものかもしれない。今後の調査研究が待たれる。

なお、東部百二部隊を調べているうちに、東部百五部隊の残存遺構、陸軍航空廠立川支廠柏分廠の遺構もいろいろ見聞した。それは主に、流山市域に属するものなので、ここでは述べず、別途頁をおこすこととしたい。

参考文献:

『歴史アルバム かしわ』 柏市役所 (1984)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081029-00000510-san-soci

伊藤ハム工場近くに「毒ガス室」 シアン化合物 旧日本軍跡から漏出か

10月29日3時11分配信 産経新聞

自然界に存在しない塩化シアンの混入事件は、その後原因究明がなされないまま、いつの間にか食品偽装と同一に扱われているようで不安を感じました。水質検査記録は、外部監査の際に真っ先にチェックを受ける記録で、その報告が遅れるというのは信じられないことです。また、伊藤ハムは2012年に柏からの撤退が決まっており、記者会見、その後の生産地の変更と会社の対応があまりに手際が良いことに感心してしまいました。いくつか情報を探しているうちに、このページに辿り着きました。客観的な事実に基づくこのページは、たいへん参考になりました。今後とも、貴重な資料の掘り起こしをされ、後世に伝えてくださいますようお願いいたします。また、柏市が、茨城県神栖町のようにならないよう、注視したいと思います。

伊藤ハムは、他所へ出ていくとはいえ、またシアン化合物がどういう経路で入ったにせよ、長年北柏で操業してきたのだから、企業の社会的責任を果たさねばなりません。

大堀川という自然が残り、アサヒ飲料や伊藤ハム以外は住宅街なのですから、なおさらです。

入営の日の慌ただしい事柄をよく覚えておられたと思います。貴重なお話ありがとうございます。

亡父の残した平成5年の文書ファイルから、以下引用してお送りいたします。

----

「四教跡を訪ねて」 松村和男

朝日新聞の毎週木曜日の夕刊の「戦後48年」の欄には戦友会関係の記事が掲載されているので、9月5日に「昭和18年9月東部第百二部隊、四中隊(利守)隊釜付班にいた方、連絡して下さい」と投稿しました。

(私は第四航空教育隊、東部第百二部隊で3ケ月の教育を終わってから第二十飛行場中隊に転属になりました。)

その後約2ケ月毎週新聞に目を通していましたが、なかなか掲載されませんでした。なかばあきらめていたところ、編集担当者から確認の電話があり、数日後の11月25日の紙面に掲載されました。夜になると記事を見た方から次々と電話があり驚きました。

<中略>柏市周辺にあった部隊の記録が柏市市立図書館にあるから参考にと助言がありました。<中略>「特幹の会」のほかに「柏百二会」という会があり毎年開催されているとのこと、昨年で29回目だったそうです。

12月13日に柏の市立図書館で「柏市郷土史軍事篇」を閲覧し、部隊営門の門柱が廃棄される寸前、この事を知った小林与一郎氏が何とか保存しなければと、各方面に奔走し、梅林第四公園に部隊営門の門柱が復元されているとのことで、小林様をお訪ねました。

お忙しいところ、早速車で柏競馬場跡の辺を通り、梅林第四公園に案内して頂き写真を撮っていただいたり、部隊跡へも行きました。現在は金属工業団地に変わり工場の建物が並んで建っていました。

炊事場の近くにあった高架揚水タンクが今も使用しているのを見て本当に驚きました。あれから50年、すっかり周辺の様子は変わってしまいましたが、当時の記憶をたどりつつ教育隊時代の方々とも一人でも多く再会できればと願いながら、夕暮れの柏駅をあとに帰途につきました。

----

※不用かと迷いましたが、一部個人名を含む箇所を<中略>とさせていただきました。

私は最近、航空隊パイロットの軍装に興味を持ち、複製品の自作など試みております。それを契機に父の残した従軍記の文書など見直し、わからない事をWEBで調べるうち、貴ブログを拝見した次第です。

高度成長期世代の息子には詳しい話もしなかった父ですが、南支での経験など改めて見直すと、大変な経験をしていたのだと驚きます。

第四航空教育隊は東部百二部隊というより、「四教」と言った方が、通りが良いかもしれません。特幹の少年たちは別として、みなある程度社会経験を積んでから、狭い場所にぎゅうぎゅうに押し込まれて訓練をしていたのですから大変だったと思います。

隊門は「あかもん」と言われたそうですが、戦後長い間放置されていたと聞きました。あれが今立派に復元されているのは、コメントされたような経緯があったのですね。

お父様は、本当に立派な方だったと思います。