1.陸軍航空廠立川支廠柏分廠

以前述べたように、千葉県柏市十余二、柏の葉から流山市駒木台にかけて、旧陸軍柏飛行場(陸軍東部第百五部隊)と隣接して陸軍航空廠立川支廠柏分廠があった。柏飛行場の土地は、戦後入植者に払い下げられ、中十余二開拓集落ができたものの、朝鮮戦争の頃、米軍通信基地となり、一部は米軍に接収、国が買収されるなどして、開拓民がつくった中十余二集落は消滅。その後、米軍基地の返還運動により、返還され、現在に至っている。

今は柏飛行場跡地は、かつての司令部跡周辺が陸上自衛隊柏送信所になっているが、その他は官庁施設や大学の敷地、柏の葉公園という大きな公園や国立がんセンター東病院、柏の葉高校、柏の葉住宅地、隣保園などとなっている。現在の住所では、航空廠の分廠があったのは、流山市域となり、今は殆どが住宅地、一部野原やグラウンドとなっていて、柏側が開発し尽くされているのと好対照である。

中国に戦線が拡大するさなかの1937年(昭和12年)6月、近衛師団経理部が新飛行場を当地(当時の東葛飾郡田中村十余二)に開設することを決定し、用地買収、建設を行って1938年(昭和13年)に当地に開設された柏飛行場は、太平洋戦争の時期も通じて、首都防衛の陸軍飛行場としての役割を果たした。兵員はおよそ600~700人の配備であり、飛行機の配備(1945年初め)としては2式戦闘機(鍾馗)約40機、3式戦闘機(飛燕)約15機で、1500mの滑走路と周辺設備、すなわち兵舎や格納庫があり、航空廠立川支廠柏分廠の工場などが隣接していた。

その柏飛行場、東部百五部隊関連の遺構であるが、豊四季に南下する道路の起点になっている営門跡(それは金具までそのまま残っている)、境界の土塁以外は、ほとんど何ものこっていないように見える。

<東部第百五部隊の営門跡>

陸軍東部第百五部隊の営門は、現在の陸上自衛隊柏送信所の前の道路が、十余二の大通りと交差する駐在所横にあり、当時の位置のまま、今も門扉を取り付けた金具が残っている。

ところで、営門を入って北側の柏市域を行くと、柏の葉公園や周辺の瀟洒な住宅地ばかりが目立って、すっかり様変わりした感じである。

一方、現在の流山市域にあった陸軍航空廠立川支廠柏分廠は、1938年(昭和13年)11月29日の竣工というから、飛行場そのものとほぼ同時期にできている。柏飛行場に配備された飛行機と飛行場に属する自動車の点検・整備のために設置されたものである。柏分廠には総務、経理、衛生、工務の四課があって、総勢150人ほどの軍人・軍属が働いていた。そこには分廠本部庁舎、をはじめ、酒保、医務室、発動機、電気、自動車の工場四棟、格納庫、飛行機射撃訓練場、衛兵所があった。

柏飛行場に配備された飛行機で、九七式戦闘機が多かったが、それらの戦闘機は「不良品」が多く、修理に追われていた。

実は、柏飛行場に付随する陸軍航空廠立川支廠柏分廠については、建物がいくつか現存している。ただし、今の行政の区分けでは流山市になる。その一つが柏分廠本部。分廠本部庁舎はあまり大きくない。木造平屋建ての日本家屋という感じである。なお、分廠本部などのある土地建物の所有者は、少しはなれた場所に住んでいるが、その所有者の了解を得て写真を撮ったので、掲示するものである。

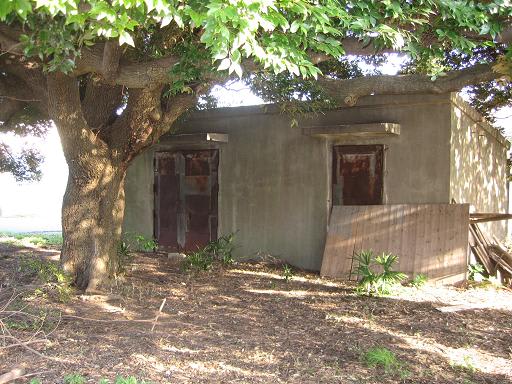

<分廠本部庁舎(表から)>

以前は、この分廠本部庁舎の前に正門があり、八木郵便局方面から道が分岐していたが、その分岐した短い道も正門跡もすっかり変わって分からない状態である。

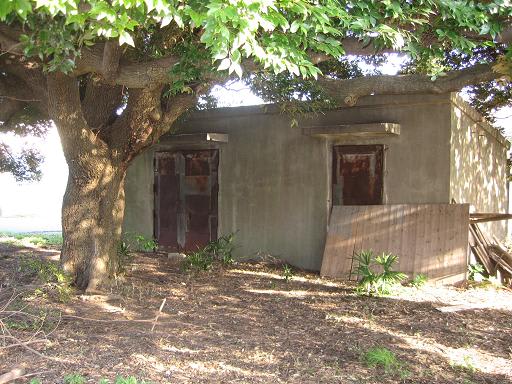

<分廠本部庁舎(裏から)>

分廠本部庁舎の裏には炊事場があり、かつては分廠本部の近くには酒保があった。むしろ、酒保のほうが大きく、「歴史アルバム かしわ」という柏市史編纂委員会が以前出した本では、どうも酒保を分廠本部庁舎と取り違えたようだ。

まあ、酒保は大勢の兵隊や軍属も出入りするから、それなりにスペースがないといかんが、本部庁舎は一部の事務をとるものだけがおればいいので、小さくてよかったのだろう。

<炊事場>

その分廠本部からさほど離れていない場所に部品庫とガス庫がある。これは、いわれなければ分からないような倉庫である。意外にそういう建物は残っているもので、航空教育隊のほうも給水塔のある場所の奥にレンガ造りの小さな倉庫のようなものがあるが、それも旧軍の建物だそうだ。その写真を撮ろうかと思ったが、今の所有者はその倉庫を含めた場所にある会社であろうが、あいにく小生が行ったときには断る相手もおらず、そちらは撮らなかった。

<ガス庫>

<部品庫>

分廠本部の南側の十余二に近い場所には、医務室の跡がある。これは土塁に囲まれた野原のなかで、コンクリートの残骸となっている。

近所の方に聞いたところ、その場所のすぐ北側は焼却炉とか便所があったそうだ。

また、柏分廠の南側は必ずしも現在の県道が境になっている訳でなく、現在パチンコ店となっている場所の西側辺りの県道近くの一部の箇所は民有地であったという。

<医務室跡>

これもいわれなければ、分からないようなもので、野原に残存するコンクリート片は、建物の基礎の残りであろう。土塁も一部は崩れ去っており、特に十余二側の損壊が激しい。こうした土塁は、野馬土手を再利用した部分があるそうだ。ただ、いまとなってはどこまでが、野馬土手でどこからが軍が新しく築いたものかは分からない。

<航空廠柏分廠跡に残る土塁>

なお、前述の分廠本部庁舎跡などの所有者である地主の話では、戦後軍用地が解放されて、その辺りにも入植の人たちが住み着き、軍の建物に住む人も出てきたそうだ。飛行場の格納庫は柏分廠本部などの北側にあって、一番西側の格納庫がずっと残り、のちに米軍の使用するところとなった。格納庫へ出入りするための門も作られていたそうである(なお、その格納庫は米軍が使用したのちは、とり壊され現存しない。しかし、一部基礎部分は残っているようだ)。

<格納庫跡か、コンクリートの床が残る>

また、飛行機の機銃の試射場があって、それは大きな土手(高さ7mほどもあったという)を伴なっていたが、よく子供のころその山で遊んだという。いまはその土砂が埋め立てのために運ばれて、すっかり平坦となった。

また、その試射場の近くにトロッコがあったでしょうと聞いたところ、それは記憶にないとのことであった。トロッコは戦後早い段階で跡形もなくなったようだ。トロッコは流山の江戸川台とかまで続いていたなら、物資の輸送をやったということであろう。ちょっと、どこまで続いていたか興味がある。

このように、戦争遺跡が民間の所有となり、しかも現存しているのは稀有な例である。それは地主さんが開発しようとか妙な気をおこさなかったということであるが、代替わりとかしてどうなるか不安でもある。こういうものは世間にはなかなか「文化遺産」として認められないのが実態だが、何とかしたい。

2.柏航空観測所と近隣の寺社に残る戦争関連の石造物

柏分廠に近い流山市駒木台には、柏分廠以外にも柏航空観測所があった。現在は駒木台福祉会館などとなり、遺構がなくなってしまったが、1940年(昭和15年)11月着工で、二階建ての建物には常時30人ほどの観測員がいて軍用機の発着に欠かせない気象観測を行っていた。駒木台福祉会館は、児童館が併設されており、近隣のもう一つの施設との間に築山状のものがあるが、後につくったものらしい。福祉会館の職員に聞いても軍の施設の遺構はないというし、周辺歩いてみたが、残骸も見当たらなかった。ただ八幡神社脇を通って福祉会館にいたる道筋が直線的でいかにも軍が観測所のためにつくったような道であった。

<柏航空観測所跡~遺構が残っていない、道筋は当時のままか>

柏飛行場は、柏の根戸高野台の高射砲陣地とともに、首都防衛の拠点となったのだが、終戦間際の1945年(昭和20年)頃になると、空襲に際しては滑走路も無視して四方八方から戦闘機が迎撃に飛び立って行き、そのまま帰還しない機も少なくなかったという。

この飛行場近隣の集落からも、出征し、戦死した若者たちがいた。柏分廠の西側道路沿いにある八幡神社に「顕彰碑」と刻した駒木台の戦没者慰霊碑がある。そして、ちょうどその八幡神社の裏手に柏航空観測所があった。

<駒木台の戦没者慰霊碑>

この碑には戦没者九名の戦没年月日、戦死した場所が名前とともに刻まれている。うち六名が1945年の戦死で、さらに五名はフィリピンでなくなっていることが分かる。

八幡神社の道路を挟んだ向かいにある日蓮宗の法栄寺にも、平和観音像というものが境内にあり、その台座には戦没者の法名と俗名が刻まれている。その法号は日蓮宗独特の「日」ではじまるものが多い。実は、この法栄寺は終戦近く陸海軍がロケット戦闘機秋水の開発をおこなっていた頃、陸軍が柏飛行場近くに操縦要員などを駐留させていたときの本部が置かれた場所でもある。陸軍航空本部審査部にいて、当時特兵隊隊長として秋水の操縦訓練を担当していた荒薪義次元少佐は、秋水の操縦訓練のために柏に駐留していたが、本部は法栄寺で、「そこに、木村(秀政)教授、パイロット(将校)、連絡係などがいた。木村教授は柏で機体の三角翼のことなどについて研究していた。」(『柏に残された地下壕の謎』小野英明、川畑光明)と語っていたそうだ。

<法栄寺の平和観音像の台座>

同じ日蓮宗で、豊四季方面に南下した駒木にある成顕寺には、1943年(昭和18年)に建てられた「大東亜戦争記念」と書かれた国旗掲揚台がある。これは横になにか字が書いてあったように思われたが、全面にたがねの跡があり、文字は今みえるものだけであるようだ。しかし、駒木台の平和観音と対照的である。

また、国旗掲揚台の後ろには、大きな「獻燈」と書かれた石の燈明台があるが、そこには「紀元二千六百年 八月」とある。新しく見えるが、これは紀元二千六百年を記念して建てられたものであろう。この寺は太平洋戦争中、柏飛行場に勤務する陸軍特別幹部候補生たちが分宿した場所でもある。

<成顕寺の国旗掲揚台>

<成顕寺の燈明台>

そして、1945年(昭和20年)8月15日の敗戦の日を迎える。日本国民は天皇を頂点とした軍部ファシズム、戦時統制経済のくびきから解放されたが、多くの引揚者、復員軍人を迎えた国土は戦争で疲弊しており、戦後の食糧難の時期を迎える。柏飛行場跡地は、食糧難解消のための緊急開拓地の一つとして、開拓民が移住、引揚者や旧軍人などが入植、苦労してこれを農地へ転換した。

しかし、朝鮮戦争が始まると、開拓地や旧軍施設は米軍に接収され、その後紆余曲折あって返還され、今日にいたっている。

参考文献:『歴史アルバム かしわ』 柏市役所 (1984)

「八木郵便局から見た陸軍柏飛行場の兵隊たち」相原正義

『流山研究におどり』第6号 流山市立博物館友の会 (1987)

『千葉県の戦争遺跡をあるく』千葉歴史教育者協議会 (2004)

『柏に残された地下壕の謎』小野英明、川畑光明