何気なく手に取った本に、以前分からないで、そのままになっていたことが、さらりと書いてあることがある。

よく調べきらずに、そのままにしたことが良くないのであるが、それが偶然判明することは神の助けのような気がする。

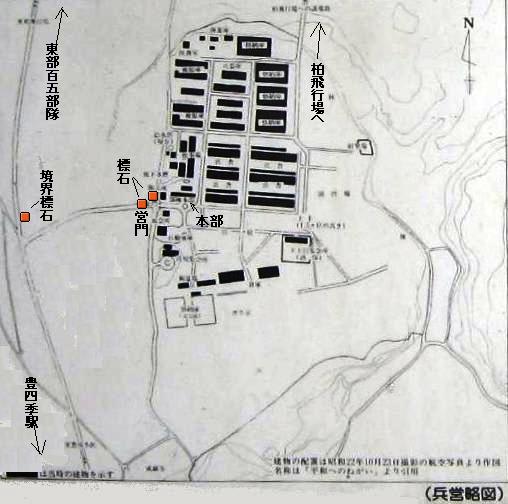

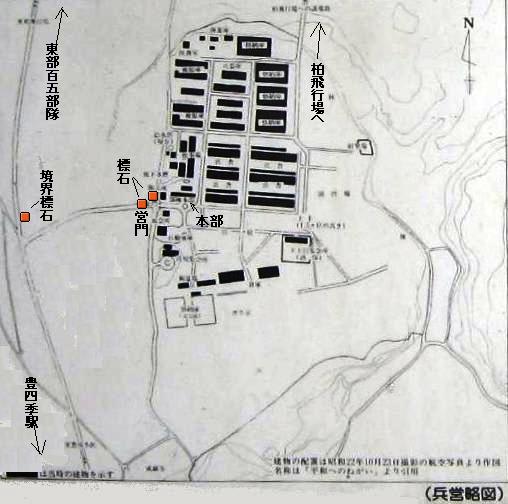

柏陸軍飛行場跡の南側の金属工業団地一帯に存在した、陸軍東部第百二部隊、すなわち陸軍第四航空教育隊は、1945年(昭和20年)の戦争末期に多くの兵を擁し、多いときには一万名もの兵員が南北600m、東西400mほどの隊の敷地にいた。その長方形の区画のなかに、部隊本部、兵舎、格納庫などがあったのだが、今では工場や宅地などになっている。

<東部百二部隊略図~梅林第四公園の案内図の写真に追記>

東部百二部隊は東部第百五部隊、柏飛行場の南にあって、柏飛行場の門から豊四季駅にいたる県道279号線、豊四季停車場高田原線の駒木交差点附近が、東部第百二部隊入口であり、そこを東に折れてしばらくいった、現在の梅林第三公園付近に営門があった。ちょうど、その営門があった場所の近く、角地にある住宅横の溝に陸軍境界標石がある。

その「百二(以下不明)」と書かれた陸軍境界標石が民家の塀の基礎に寄り添うようにあるが、その家の人もそれが旧陸軍のものであることを知らないようであった。

<近隣の公園に残る東部百二部隊の営門>

その営門は前述のように、梅林第三公園近くにあったのだが、現在は少し離れた柏までのバス通りに面した梅林第四公園に移設されている。門柱は、赤味がかった砂岩質の石で出来ているが、その赤い色から地元の人は「赤門」と呼んでいる。かつて、本来の場所にあったときは、門を入ると左手に衛兵所と部隊本部、兵舎が建ち並び、右手には面会所があった。営門は豊四季と柏飛行場営門を結ぶ県道豊四季停車場高田原線の側に開いていて、兵員の出入り口は主にそちら側であった。現在のように柏の葉公園から柏駅を結ぶバス通りはなく、部隊の東側は林であった。

現在のつくばエクスプレスがすぐ近くを通る柏浄水センターの北側から、南は十余二の光風園、高田車庫入口のバス停の辺りまでが、東部百二部隊が駐屯していた場所である。

1938年(昭和13年)に当地に開設された陸軍東部第百五部隊の飛行場、すなわち柏飛行場は、1937年(昭和12年)6月、近衛師団経理部が新飛行場を当地(当時の東葛飾郡田中村十余二)に開設することを決定し、用地買収を行って建設されたものである。その柏飛行場開設から遅れること約2年、1940年(昭和15年)2月に高田、十余二にまたがる上記地域に、第四航空教育隊(東部百二部隊)は移駐した。この部隊は、1938年(昭和13年)7月立川で開設されたものである。

陸軍航空教育隊とは、文字通り陸軍の航空兵を教育、養成する部隊である。1937年(昭和12年)7月「支那駐屯軍」による北京郊外での通告なしの夜間演習時、中国軍から発砲があったとして、日本軍が中国軍を攻撃した盧溝橋事件に端を発する日中戦争開戦以降、航空兵の減耗率が高くなったことに危機感を覚えた陸軍は、航空兵の養成のために各地に航空教育隊を開設していった。

航空教育隊に入隊すると、初年兵教育としての基礎訓練3ヶ月、各部門(機関・武装・通信・写真・自動車など)に分かれた特業教育3ヶ月、都合半年の訓練ののち、実施部隊に配属される。

この東部百二部隊跡の一角である、柏浄水場の北側工場脇に、給水塔が残存している。梅林第四公園にあった案内図をみると、現在の場所ではなく、もっと南側の部隊の中心からみれば西側にあったはずだが、戦後移設したものであろうか。

<給水塔>

その給水塔の奥に、煉瓦造りの小さな倉庫がある。これが何であるが、おそらくこれも百二部隊関連の遺構であろうとは思っていた。しかし、何の用途の建物であるかは、分からなかった。ところが、柏の図書館に行ったとき、1995年に東葛市民生協の発行した「戦時下のひとびと」という冊子を何気なく手にとると、「三ヵ月の訓練で前線へ」、「部隊は全滅」、「十七歳で陸軍に志願」といった第四航空教育隊で訓練を受けた方の戦争体験記事のなかで、その建物そっくりの煉瓦造りの倉庫が「今も残る弾薬庫」として紹介されていた。

<弾薬庫と判明した煉瓦造りの倉庫>

過去に実際に陸軍第四航空教育隊にいた人の証言は、たまたま生協が残してくれた。一般的なことを言えば、活字としては残っているが、Webの世界にまで取り込まれた情報は、それほど多くない。問題は、人の記憶が年々失われること。早い話、その証言をした人のなかには、現在あるいは故人になっている人もいるかもしれない。かくいう小生も、じきにあの世に行くのである。

いかに細かいことでも、なんとか後世につないでいきたい。

よく調べきらずに、そのままにしたことが良くないのであるが、それが偶然判明することは神の助けのような気がする。

柏陸軍飛行場跡の南側の金属工業団地一帯に存在した、陸軍東部第百二部隊、すなわち陸軍第四航空教育隊は、1945年(昭和20年)の戦争末期に多くの兵を擁し、多いときには一万名もの兵員が南北600m、東西400mほどの隊の敷地にいた。その長方形の区画のなかに、部隊本部、兵舎、格納庫などがあったのだが、今では工場や宅地などになっている。

<東部百二部隊略図~梅林第四公園の案内図の写真に追記>

東部百二部隊は東部第百五部隊、柏飛行場の南にあって、柏飛行場の門から豊四季駅にいたる県道279号線、豊四季停車場高田原線の駒木交差点附近が、東部第百二部隊入口であり、そこを東に折れてしばらくいった、現在の梅林第三公園付近に営門があった。ちょうど、その営門があった場所の近く、角地にある住宅横の溝に陸軍境界標石がある。

その「百二(以下不明)」と書かれた陸軍境界標石が民家の塀の基礎に寄り添うようにあるが、その家の人もそれが旧陸軍のものであることを知らないようであった。

<近隣の公園に残る東部百二部隊の営門>

その営門は前述のように、梅林第三公園近くにあったのだが、現在は少し離れた柏までのバス通りに面した梅林第四公園に移設されている。門柱は、赤味がかった砂岩質の石で出来ているが、その赤い色から地元の人は「赤門」と呼んでいる。かつて、本来の場所にあったときは、門を入ると左手に衛兵所と部隊本部、兵舎が建ち並び、右手には面会所があった。営門は豊四季と柏飛行場営門を結ぶ県道豊四季停車場高田原線の側に開いていて、兵員の出入り口は主にそちら側であった。現在のように柏の葉公園から柏駅を結ぶバス通りはなく、部隊の東側は林であった。

現在のつくばエクスプレスがすぐ近くを通る柏浄水センターの北側から、南は十余二の光風園、高田車庫入口のバス停の辺りまでが、東部百二部隊が駐屯していた場所である。

1938年(昭和13年)に当地に開設された陸軍東部第百五部隊の飛行場、すなわち柏飛行場は、1937年(昭和12年)6月、近衛師団経理部が新飛行場を当地(当時の東葛飾郡田中村十余二)に開設することを決定し、用地買収を行って建設されたものである。その柏飛行場開設から遅れること約2年、1940年(昭和15年)2月に高田、十余二にまたがる上記地域に、第四航空教育隊(東部百二部隊)は移駐した。この部隊は、1938年(昭和13年)7月立川で開設されたものである。

陸軍航空教育隊とは、文字通り陸軍の航空兵を教育、養成する部隊である。1937年(昭和12年)7月「支那駐屯軍」による北京郊外での通告なしの夜間演習時、中国軍から発砲があったとして、日本軍が中国軍を攻撃した盧溝橋事件に端を発する日中戦争開戦以降、航空兵の減耗率が高くなったことに危機感を覚えた陸軍は、航空兵の養成のために各地に航空教育隊を開設していった。

航空教育隊に入隊すると、初年兵教育としての基礎訓練3ヶ月、各部門(機関・武装・通信・写真・自動車など)に分かれた特業教育3ヶ月、都合半年の訓練ののち、実施部隊に配属される。

この東部百二部隊跡の一角である、柏浄水場の北側工場脇に、給水塔が残存している。梅林第四公園にあった案内図をみると、現在の場所ではなく、もっと南側の部隊の中心からみれば西側にあったはずだが、戦後移設したものであろうか。

<給水塔>

その給水塔の奥に、煉瓦造りの小さな倉庫がある。これが何であるが、おそらくこれも百二部隊関連の遺構であろうとは思っていた。しかし、何の用途の建物であるかは、分からなかった。ところが、柏の図書館に行ったとき、1995年に東葛市民生協の発行した「戦時下のひとびと」という冊子を何気なく手にとると、「三ヵ月の訓練で前線へ」、「部隊は全滅」、「十七歳で陸軍に志願」といった第四航空教育隊で訓練を受けた方の戦争体験記事のなかで、その建物そっくりの煉瓦造りの倉庫が「今も残る弾薬庫」として紹介されていた。

<弾薬庫と判明した煉瓦造りの倉庫>

過去に実際に陸軍第四航空教育隊にいた人の証言は、たまたま生協が残してくれた。一般的なことを言えば、活字としては残っているが、Webの世界にまで取り込まれた情報は、それほど多くない。問題は、人の記憶が年々失われること。早い話、その証言をした人のなかには、現在あるいは故人になっている人もいるかもしれない。かくいう小生も、じきにあの世に行くのである。

いかに細かいことでも、なんとか後世につないでいきたい。