今では一部の人しか知らないかもしれないが、津田沼の千葉工大の門は、かつての鉄道連隊の隊門であり、門柱は当時の美しいレンガ門が残っている。

<美しい旧鉄道連隊の門>

その門の近くに総武線上にかかる歩道橋があるが、それは40年ほど前にできた、新しいものである。

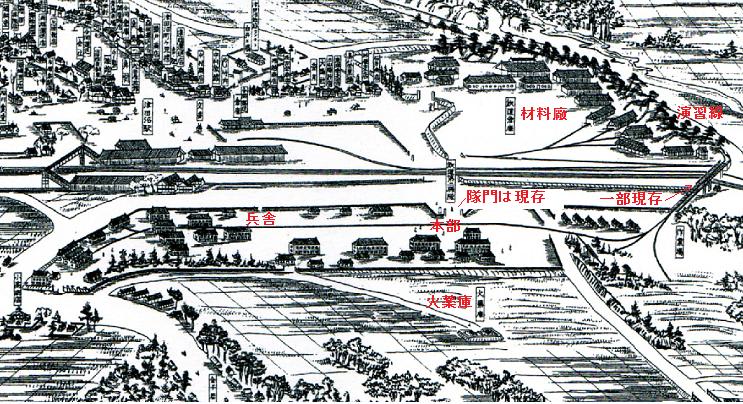

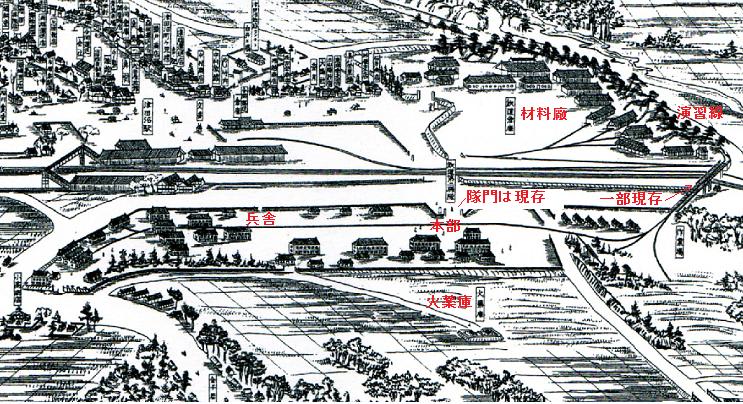

歩道橋の前は、踏切があったが、その踏切は1928年(昭和3年)の松井天山の絵図「津田沼町鳥瞰図」にもかかれている。踏切から津田沼市街へつづく道の名残が、かつて丸井があり、今もドーナツ店があるビル脇の短い道である。

鉄道第二連隊は、津田沼鉄道連隊といわれるほど、 津田沼と縁が深い。しかし 現在の千葉工大が、かつて陸軍鉄道連隊のおかれた場所であったことを知る人は、今では少なくなっているかもしれない。

1907年(明治40年)に従来の鉄道大隊が鉄道連隊に昇格。津田沼に兵営を一旦移した後、1908年(明治41年)に千葉に鉄道連隊司令部、第一大隊、第二大隊が移転、津田沼には鉄道第三大隊が置かれた。1918年(大正7年)に津田沼の鉄道第三大隊が、陸軍鉄道第ニ連隊に発展的に改組された。

津田沼にあった兵舎は千葉工大の校内に戦後も残っていたが、すでに千葉工大の校舎新築に伴ってなくなった。ほかにも、現在のイトーヨーカドー近くには材料廠関連の倉庫などもあったが、やはり新京成線の新津田沼駅やその他建物・用地の造成によって消滅している。

<「津田沼町鳥瞰図」にみる鉄道連隊>

なお、「津田沼町鳥瞰図」にある商店街は津田沼駅の北側、その殆どが今の船橋市域にあり、これらが鉄道第二連隊に大きく依拠していたことは想像に難くない。果物の堀越商店や戦後料理屋をしていた「かし熊」、洋食の松栄軒、酒屋であった渡辺商店など、戦後も地元の人間になじみのあった店の名前が書かれている。おそらく連隊の兵隊たちも、外出時にはこういう店で買い物をしたり、外食することを楽しみにしていただろう。

現在の新津田沼駅とイトーヨーカドー、ジャスコのある場所には材料廠の倉庫が並び、連隊の主要な建物は千葉工大の敷地になっているのがよく分かる。なお、前述したように千葉工大の前の正門(現在は通用門)は、鉄道第二連隊の隊門であり、現存している。隊門と総武線の線路を挟んだ商業地域との間には、踏み切りがあり、現在ある歩道橋はもちろん存在しない。「津田沼町鳥瞰図」にあるような、鉄道第二連隊の兵舎は戦後かなり長い期間残っていたが、前述したとおり千葉工大の新校舎建設に伴ってなくなった。

その他、総武線の上を通る跨線橋の土台は、かつての鉄道連隊演習線当時のものが残っているという。

<跨線橋>

演習線線路がどこから出ていたかは、松井天山の絵を見れば、現在の千葉工大の場所にあった鉄道連隊本部から跨線橋を通って北へまわり、ほかに現在イトーヨーカドーのある場所にあった材料廠にも引き込み線があったようである。

現在の新京成線の線路に該当するかつての新津田沼駅付近(今のパルコの裏)には、松井天山の絵には線路が描かれておらず、線路は昔の藤崎台駅方面へ行っているようだ。しかしながら、陸軍境界標石はパルコの裏の新津田沼駅跡周辺から現在の新京成線に沿って存在する。松井天山の絵がデフォルメされているのか、元は前の新津田沼駅周辺には線路がなく、1928年(昭和3年)以降に敷かれたか、どちらかであろう。

<新津田沼駅の旧在地>

昔の新京成の新津田沼駅があった、津田沼市街の線路脇(パルコの裏手)に、ガードレールのかげに隠れて、陸軍境界標石があった。以前、かつての新津田沼駅周辺には六本あったが、二本なくなって、四本あるといっていたが、実際に改めて数えてみると、駐輪場に一本、線路脇に四本、骨董屋の敷地内に一本、長野土地建物の事務所近くの線路沿いの道に一本あり、七本ある。前は九本あった勘定になる。

<駐輪場の陸軍境界標石>

新津田沼駅と前原駅の間には、やはり線路脇の道沿いに三本、前原小学校下の踏切の近くに二本(一本と思っていたが、その後もう一本あることに気づいた)あり、そこから前原駅の手前までに六本あって、計十一本。前原駅のホーム脇に一本あり、さらに道入庵の近くの線路脇に四本あるから、新津田沼駅から前原駅までで都合二十三本あることになる。

<新たに見つけた新津田沼駅付近の標石>

どうも新津田沼駅から前原駅までの線路脇の道で、線路に遠い側に境界標石があることからみて、現在の新京成線の線路と旧陸軍演習線は多少ずれていて、昔の線路は一部は今の線路脇の道と重なっていたのではないかと思う。また、今の新津田沼駅のある場所と隣接するイオンのショッピングセンター周辺は、以前は材料廠があったところで、その辺には陸軍境界標石がなく、昔の痕跡をとどめるものが何もない。1970年くらいまでは、鉄道の修理工場があり、かつての雰囲気が色濃く残っていたのだが。

しかし、境界標石も新津田沼から松戸までの沿線を数えると、いったい何本になるだろうか。一度常盤平駅北側の廃線跡を調べたが、栗ヶ沢あたりから金ヶ作にかけて境界標石は結構な数があった。とはいえ、目の悪い老人のことゆえ、見落としもあるだろう。現在の新京成沿線で、百本くらいはあるだろうか。

これらの陸軍境界標石は、鉄道連隊にかかわるものが殆どと思うが、大多数である「陸軍用地」という表示のもの以外に、単に「陸軍」と書かれたもの、あるいは「陸軍省用地」となっているものもある。それは何か用途別あるいは年代別などで違いがあるということなのだろうか。

これらの陸軍境界標石は、大体白い御影石で出来ていて、戦後の標石より一回り大きい。また頭に十字の刻みが入っているので、幸いにしてほかの標石と区分できる。

<前原小学校下の踏切にある標石>

<美しい旧鉄道連隊の門>

その門の近くに総武線上にかかる歩道橋があるが、それは40年ほど前にできた、新しいものである。

歩道橋の前は、踏切があったが、その踏切は1928年(昭和3年)の松井天山の絵図「津田沼町鳥瞰図」にもかかれている。踏切から津田沼市街へつづく道の名残が、かつて丸井があり、今もドーナツ店があるビル脇の短い道である。

鉄道第二連隊は、津田沼鉄道連隊といわれるほど、 津田沼と縁が深い。しかし 現在の千葉工大が、かつて陸軍鉄道連隊のおかれた場所であったことを知る人は、今では少なくなっているかもしれない。

1907年(明治40年)に従来の鉄道大隊が鉄道連隊に昇格。津田沼に兵営を一旦移した後、1908年(明治41年)に千葉に鉄道連隊司令部、第一大隊、第二大隊が移転、津田沼には鉄道第三大隊が置かれた。1918年(大正7年)に津田沼の鉄道第三大隊が、陸軍鉄道第ニ連隊に発展的に改組された。

津田沼にあった兵舎は千葉工大の校内に戦後も残っていたが、すでに千葉工大の校舎新築に伴ってなくなった。ほかにも、現在のイトーヨーカドー近くには材料廠関連の倉庫などもあったが、やはり新京成線の新津田沼駅やその他建物・用地の造成によって消滅している。

<「津田沼町鳥瞰図」にみる鉄道連隊>

なお、「津田沼町鳥瞰図」にある商店街は津田沼駅の北側、その殆どが今の船橋市域にあり、これらが鉄道第二連隊に大きく依拠していたことは想像に難くない。果物の堀越商店や戦後料理屋をしていた「かし熊」、洋食の松栄軒、酒屋であった渡辺商店など、戦後も地元の人間になじみのあった店の名前が書かれている。おそらく連隊の兵隊たちも、外出時にはこういう店で買い物をしたり、外食することを楽しみにしていただろう。

現在の新津田沼駅とイトーヨーカドー、ジャスコのある場所には材料廠の倉庫が並び、連隊の主要な建物は千葉工大の敷地になっているのがよく分かる。なお、前述したように千葉工大の前の正門(現在は通用門)は、鉄道第二連隊の隊門であり、現存している。隊門と総武線の線路を挟んだ商業地域との間には、踏み切りがあり、現在ある歩道橋はもちろん存在しない。「津田沼町鳥瞰図」にあるような、鉄道第二連隊の兵舎は戦後かなり長い期間残っていたが、前述したとおり千葉工大の新校舎建設に伴ってなくなった。

その他、総武線の上を通る跨線橋の土台は、かつての鉄道連隊演習線当時のものが残っているという。

<跨線橋>

演習線線路がどこから出ていたかは、松井天山の絵を見れば、現在の千葉工大の場所にあった鉄道連隊本部から跨線橋を通って北へまわり、ほかに現在イトーヨーカドーのある場所にあった材料廠にも引き込み線があったようである。

現在の新京成線の線路に該当するかつての新津田沼駅付近(今のパルコの裏)には、松井天山の絵には線路が描かれておらず、線路は昔の藤崎台駅方面へ行っているようだ。しかしながら、陸軍境界標石はパルコの裏の新津田沼駅跡周辺から現在の新京成線に沿って存在する。松井天山の絵がデフォルメされているのか、元は前の新津田沼駅周辺には線路がなく、1928年(昭和3年)以降に敷かれたか、どちらかであろう。

<新津田沼駅の旧在地>

昔の新京成の新津田沼駅があった、津田沼市街の線路脇(パルコの裏手)に、ガードレールのかげに隠れて、陸軍境界標石があった。以前、かつての新津田沼駅周辺には六本あったが、二本なくなって、四本あるといっていたが、実際に改めて数えてみると、駐輪場に一本、線路脇に四本、骨董屋の敷地内に一本、長野土地建物の事務所近くの線路沿いの道に一本あり、七本ある。前は九本あった勘定になる。

<駐輪場の陸軍境界標石>

新津田沼駅と前原駅の間には、やはり線路脇の道沿いに三本、前原小学校下の踏切の近くに二本(一本と思っていたが、その後もう一本あることに気づいた)あり、そこから前原駅の手前までに六本あって、計十一本。前原駅のホーム脇に一本あり、さらに道入庵の近くの線路脇に四本あるから、新津田沼駅から前原駅までで都合二十三本あることになる。

<新たに見つけた新津田沼駅付近の標石>

どうも新津田沼駅から前原駅までの線路脇の道で、線路に遠い側に境界標石があることからみて、現在の新京成線の線路と旧陸軍演習線は多少ずれていて、昔の線路は一部は今の線路脇の道と重なっていたのではないかと思う。また、今の新津田沼駅のある場所と隣接するイオンのショッピングセンター周辺は、以前は材料廠があったところで、その辺には陸軍境界標石がなく、昔の痕跡をとどめるものが何もない。1970年くらいまでは、鉄道の修理工場があり、かつての雰囲気が色濃く残っていたのだが。

しかし、境界標石も新津田沼から松戸までの沿線を数えると、いったい何本になるだろうか。一度常盤平駅北側の廃線跡を調べたが、栗ヶ沢あたりから金ヶ作にかけて境界標石は結構な数があった。とはいえ、目の悪い老人のことゆえ、見落としもあるだろう。現在の新京成沿線で、百本くらいはあるだろうか。

これらの陸軍境界標石は、鉄道連隊にかかわるものが殆どと思うが、大多数である「陸軍用地」という表示のもの以外に、単に「陸軍」と書かれたもの、あるいは「陸軍省用地」となっているものもある。それは何か用途別あるいは年代別などで違いがあるということなのだろうか。

これらの陸軍境界標石は、大体白い御影石で出来ていて、戦後の標石より一回り大きい。また頭に十字の刻みが入っているので、幸いにしてほかの標石と区分できる。

<前原小学校下の踏切にある標石>