<駒組み1>

初手から▲7六歩、△8四歩、▲6八銀、△3四歩、▲6六歩

純粋矢倉の始まりは、▲7六歩、△8四歩から始まります。

以前は▲6六歩の所で▲7七銀が多かったです。 ▲7七銀の場合は後手に急戦の余地を残します。

<初心者向け>

▲7六歩は角を使う意味です。△8四歩は飛を使う意味です。

<駒組み2>

△6二銀、▲5六歩、△5四歩、▲4八銀、△4二銀、▲5八金右、△3二金、▲6七金、△4一玉、▲7七銀

△5四歩ではなく、△6四歩では後手だけ駒組みをすると。

角の動きに注目をすると、△3一角、△4二角、△5一角、△8四角と活用をするので、4手角と言われて手数がかかるので、スピードの現代将棋には合わない。

最後の▲7七銀は、先手は早囲いを狙っています。

先手だけを駒組みをすると、▲7九角、▲6八玉、▲7八玉、▲8八玉、▲7八金と5手で囲えます。

通常は、▲7八金、▲6九玉、▲7九角、▲6八角、▲7九玉、▲8八玉より6手で囲えます。

通常は6手で入城、早囲いでは5手で入城なので、1手だけ得しています。

後手は、早囲いを許さない為に、△7四歩より急戦を含みに指します。

普通に駒組みを進めると。

△7四歩、▲7九角、△6四歩、▲6八玉、△6三銀、▲7八玉、△7三桂、▲8八玉、△6二飛、▲7八金、△8五桂、▲6八銀、△6五歩より先手不利

<初心者向け>

攻めは飛車・角・銀・桂、守りは金・銀3枚が基本です。

矢倉の場合は、左銀が攻めに参加をします。

どのように駒組みをするのか、注目しましょう!

<駒組み3>

△7四歩、▲7八金、△5二金、▲6九玉、△3三銀、▲7九角、△4四歩、▲3六歩、△3一角

△7四歩には、先手は早囲いを諦めて、▲7八金より通常の駒組みを行う。

△3一角より新24手組と呼ばれる、矢倉の基本的な駒組みである。

ここからは、先手の作戦の分岐点である。

・▲6八角は森下システム

・▲3七銀は▲3七銀戦法

この2つが現代将棋の主流戦法である。

他には、

・▲3五歩早仕掛け

・▲3七桂戦法

・▲3八飛の郷田流

などがある

<初心者向け>

この形が矢倉の「攻めは飛車・角・銀・桂」、「守りは金・銀3枚」です。

この形をしっかりと覚えましょう!

守らないで、「攻めは飛車・角・銀・桂」だけでは攻めが切れた時のカウンターが厳しいです。

<駒組み4>

▲6八角、△6四角、▲3七銀

▲3七銀には、▲3七桂もある。

<初心者向け>

△6四角が先手の攻撃態勢を限定している意味があります。

例えば、△6四角、▲3七銀、△4三金、▲3五歩、△同歩、▲同角、△3六歩より先手不利です。

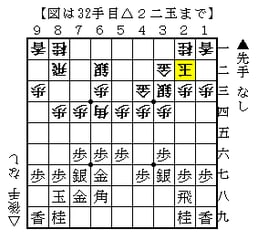

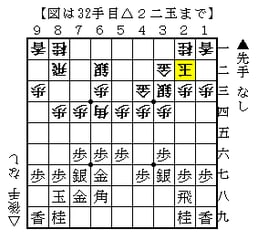

<駒組み5>

△4三金、▲7九玉、△3一玉、▲8八玉、△2二玉

▲8八玉に△2二玉と入城をしない指し方もある。

<駒組み6>

▲4六銀、△5三銀、▲3七桂、△8五歩、▲2六歩、△2四銀、▲1六歩、△1四歩、▲1八香、△9四歩、▲3八飛、△7三角

▲4六銀には△4五歩の反発は無理とプロ棋士の中では結論が出ています。

▲4六銀、△4五歩、▲3七銀、△5三銀、▲4六歩、△同歩、▲同角、△同角、▲同銀、△4七角、▲3七銀、△6九角成、▲6八金引、△5九馬、▲6七角、△6四銀、▲4八銀、△6八馬、▲同金、△7三桂、▲5七銀より先手がペースを握っています。

▲4六銀には、受けの△5三銀、攻めの△7三銀の2つの指し方があります。

▲2六歩にあらかじめに△2四銀と受けるのが手筋です。

▲1八香は、△1九角成の時に香損を防ぐ意味があります。

△7三角よりこれからの将棋です。

あくまでも、初心者向けの矢倉の駒組みの手順です。

初手から▲7六歩、△8四歩、▲6八銀、△3四歩、▲6六歩

純粋矢倉の始まりは、▲7六歩、△8四歩から始まります。

以前は▲6六歩の所で▲7七銀が多かったです。 ▲7七銀の場合は後手に急戦の余地を残します。

<初心者向け>

▲7六歩は角を使う意味です。△8四歩は飛を使う意味です。

<駒組み2>

△6二銀、▲5六歩、△5四歩、▲4八銀、△4二銀、▲5八金右、△3二金、▲6七金、△4一玉、▲7七銀

△5四歩ではなく、△6四歩では後手だけ駒組みをすると。

角の動きに注目をすると、△3一角、△4二角、△5一角、△8四角と活用をするので、4手角と言われて手数がかかるので、スピードの現代将棋には合わない。

最後の▲7七銀は、先手は早囲いを狙っています。

先手だけを駒組みをすると、▲7九角、▲6八玉、▲7八玉、▲8八玉、▲7八金と5手で囲えます。

通常は、▲7八金、▲6九玉、▲7九角、▲6八角、▲7九玉、▲8八玉より6手で囲えます。

通常は6手で入城、早囲いでは5手で入城なので、1手だけ得しています。

後手は、早囲いを許さない為に、△7四歩より急戦を含みに指します。

普通に駒組みを進めると。

△7四歩、▲7九角、△6四歩、▲6八玉、△6三銀、▲7八玉、△7三桂、▲8八玉、△6二飛、▲7八金、△8五桂、▲6八銀、△6五歩より先手不利

<初心者向け>

攻めは飛車・角・銀・桂、守りは金・銀3枚が基本です。

矢倉の場合は、左銀が攻めに参加をします。

どのように駒組みをするのか、注目しましょう!

<駒組み3>

△7四歩、▲7八金、△5二金、▲6九玉、△3三銀、▲7九角、△4四歩、▲3六歩、△3一角

△7四歩には、先手は早囲いを諦めて、▲7八金より通常の駒組みを行う。

△3一角より新24手組と呼ばれる、矢倉の基本的な駒組みである。

ここからは、先手の作戦の分岐点である。

・▲6八角は森下システム

・▲3七銀は▲3七銀戦法

この2つが現代将棋の主流戦法である。

他には、

・▲3五歩早仕掛け

・▲3七桂戦法

・▲3八飛の郷田流

などがある

<初心者向け>

この形が矢倉の「攻めは飛車・角・銀・桂」、「守りは金・銀3枚」です。

この形をしっかりと覚えましょう!

守らないで、「攻めは飛車・角・銀・桂」だけでは攻めが切れた時のカウンターが厳しいです。

<駒組み4>

▲6八角、△6四角、▲3七銀

▲3七銀には、▲3七桂もある。

<初心者向け>

△6四角が先手の攻撃態勢を限定している意味があります。

例えば、△6四角、▲3七銀、△4三金、▲3五歩、△同歩、▲同角、△3六歩より先手不利です。

<駒組み5>

△4三金、▲7九玉、△3一玉、▲8八玉、△2二玉

▲8八玉に△2二玉と入城をしない指し方もある。

<駒組み6>

▲4六銀、△5三銀、▲3七桂、△8五歩、▲2六歩、△2四銀、▲1六歩、△1四歩、▲1八香、△9四歩、▲3八飛、△7三角

▲4六銀には△4五歩の反発は無理とプロ棋士の中では結論が出ています。

▲4六銀、△4五歩、▲3七銀、△5三銀、▲4六歩、△同歩、▲同角、△同角、▲同銀、△4七角、▲3七銀、△6九角成、▲6八金引、△5九馬、▲6七角、△6四銀、▲4八銀、△6八馬、▲同金、△7三桂、▲5七銀より先手がペースを握っています。

▲4六銀には、受けの△5三銀、攻めの△7三銀の2つの指し方があります。

▲2六歩にあらかじめに△2四銀と受けるのが手筋です。

▲1八香は、△1九角成の時に香損を防ぐ意味があります。

△7三角よりこれからの将棋です。

あくまでも、初心者向けの矢倉の駒組みの手順です。