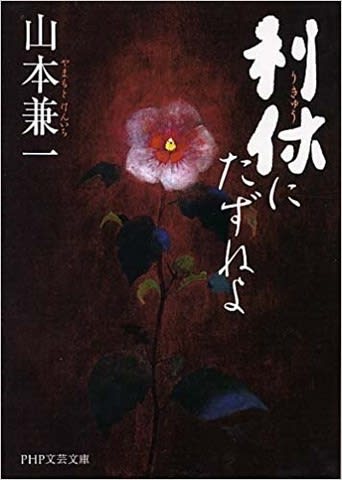

『等伯』を読んでいたら後ろ盾になってくれたひとりが利休ということを知り、興味がふつふつと沸いてきて。 を借りた。

を借りた。

面白かった、等伯に匹敵するくらい、いやそれ以上かしら面白かった。

物語は、利休切腹の日から時を遡って。(私は頭が混乱して後ろから読み直そうかと思ったくらい)

利休切腹の前日、利休切腹の十六日前、そして堺に追放の前日、利休切腹のひと月前

利休切腹のひと月とすこし前、利休切腹の三月ほど前、利休切腹の前年、利休切腹の三年前、

利休切腹の五年前、切腹の九年前・・・と章を立てて戻って行く。

かかわりのある人物(秀吉、相恩、細川忠興、古渓宗陳 、 古田織部、徳川家康、

石田三成、黒田官兵衛、山上宗二、あめや長次郎等)がかかわりのある出来事をもとに利休像に迫って行く。

たとえば

この男は、稀代の騙りである(家康)

しかし、気に喰わぬ(三成)

利休のこころの底には、いったいどんな毒の焔が燃えているのか(古渓宗陳)

利休居士には、ほかの茶人にない理がありまするな(官兵衛)

等伯の描いた『利休』

等伯の描いた『利休』

利休の人物像は幾重にも重なり厚みを増して行って浮かび上がってくる。

読み終わると、まず「利休って嫌な人だな」が感想、わくわくしながら読んだのにね。

嫌な人だが嫌が単純じゃないから、いやむしろ魅力的だからかえって困る。

利休は切腹の日の朝述懐する。

ーわが一生は・・・。

ただ一滴の茶を、静寂のうちに喫することだけにこころを砕いてきた。

この天地に生きてあることの至福が、一滴の茶で味わえるようにと工夫をかさねてきた。

ーわしが額ずくのは、ただ美しいものだけだ。

美の深淵を見せつけ、あの高慢な男の鼻をへし折ってやりたいー。

秀吉の茶頭となって、そう想い暮らすうちに、あっという間に九年がすぎた。

利休切腹のふた月と少し前、利休はやはりおのれの生き方を述懐している。

ーつまらぬ生き方をした。

ー茶の湯など、なにほどのことか。

瞼を閉じると、闇の中に凛々しい女の顔がくっきりとうかんだ。

あの日、女に茶を飲ませた。あれからだ、利休の茶の道が、寂とした異界に通じてしまったのは。

その女とは。最終章のまえ、恋 千与四郎 のちの利休 19歳

高麗から連れてこられた高貴な娘に恋をして娘を連れて逃げようとするが追手が来て、

娘に石見銀山毒を飲ませ死なせる、自身はとうとう飲むことができずおめおめと生き残る。

女の小指は桜色の爪があまりに美しかったゆえに、食い千切り切腹の日まで持っていて。

妻相恩を悩ませてきたその女のことが全編を貫いてひたひたと流れている。

この小説においては、秀吉と妻相恩が感じた利休に対する気持ちに心底共鳴できる。

そうよそうよそうでしょ、そういう気持ちになるの、分かるわ、なんて。

秀吉なんてすごいわね、嫉妬が交じってこれでもかと利休に対してありとあらゆる嫌味。

1ページも2ページもそこまで言うか、というくらい。

利休切腹の前日

ーこれで、清々する。

ながいあいだ喉の奥に刺さって取れなかった小骨が、やっと取れる。天下人秀吉に、逆らう者は、

もうただの一人もいなくなる。

あの男は、あのときのほかは、冷ややかな眼でしか、わしを見たことがない。

だいたいあの男は、目つきが剣呑で気に喰わぬ。首のかしげ方がさかしらで腹が立つ。

黄金の茶室といい、赤楽の茶碗といい、わしが、いささかでも派手なしつらえや道具を愛でると、

あの男の眉が、かすかに動く。

そのときの顔つきの顔つきの高慢なことといったら、わしは、生まれてきたことを後悔したほどだ。

まこと、ぞっとするほど冷酷、冷徹な眼光で、このわしを見下しおる。

ー下賤な好み。口にはせぬが、目がそう語っておる。

(略)

悔しいことに、あの男の眼力は、はずれたことがない。だからこそ、歯噛みするほど口惜しい。

悔しいが、ただ者でないことは認めねばなるまい。

あの男は、こと美しさに関することなら、誤りを犯さない。それゆえによけい腹立たしい。

うーーん、この文章を読むと秀吉にいたく同情する。切腹させたくなる。利休憎し!よね。

いっぽう、妻の相恩は利休をどのようにとらえていたか。

ー薄情な人

ただ、できることなら、傲慢ななかにも、妻をいつくしむ心ばせをもってほしい。もっとよく妻を見ていてほしい

利休の才気は身震いするほど素晴らしい。茶の湯者としての美意識は、まさに天下第一等にちがいない。

そんな繊細な感覚の持ち主は、遠い憧れとして眺めているのがふさわしい。

夫であるとなれば、話はいささかちがってくる。

夫は、なにかを隠しつづけている。本当に惚れた女はどこか別にいるはずだ。

女の勘が、宗恩にそうささやいている。

とまことに現代にも通じるやるせない気持ちを夫に持ち続けていて。とうとう利休切腹の日。

その知らせを受けた相恩は利休切腹の部屋で床の間に飾ってあった緑釉の香合をにぎり。

ーくちおしい。

相恩は、手を高く上げ、にぎっていた緑釉の香合を勢いよく投げつけた。

香合は、石灯籠に当たり、音を立てて粉々に砕けた。

これで、利休は完全に相恩のもとに帰って来たのかしら、ね。

『若冲』『等伯』『利休にたずねよ』と読んできて、自分の全く範疇になかった小説が一気に近づいてきた

気がする。食わず嫌いはいけないわね。

それにしても、「利休にたずねよ」のタイトル、何を利休にたずねよといっているのかしら。

茶の湯のことかしら、美についてかしら、それとも、秀吉のように、

ーどうしてあそこまで、茶の湯に執着するのか。

一度、訊いてみればよかった。

ーいまからでも、遅くはないか。

ということかしら。ぼんくら頭には分からん。