≪中野京子『はじめてのルーヴル』を読んで その5 私のブック・レポート≫

(2020年4月18日投稿)

【中野京子『はじめてのルーヴル』はこちらから】

はじめてのルーヴル (集英社文庫)

今回は、中野京子氏の『はじめてのルーヴル』(集英社文庫、2016年[2017年版])の第13、14、15章の3章の内容を紹介してみたい。

次の3点の絵画が中心に解説されている。

〇カラヴァッジョ『聖母の死』

〇ヴァン・ダイク『狩り場のチャールズ一世』

〇ラファエロ『美しき女庭師』

さて、今回の執筆項目は次のようになる。

カラヴァッジョ(1571~1610)

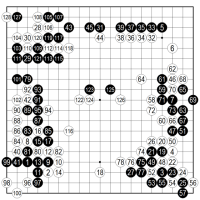

『聖母の死』

1601~1605/1606年 369cm×245cm ドゥノン翼2階展示室8グランドギャラリー

ミラノ生まれのカラヴァッジョは、6歳ころペストで父を亡くし、13歳で家を出て、画家(ティツィアーノの弟子だった)の工房に住み込み、徒弟として腕を磨いた。1592年、21歳で一旗揚げるべくローマへ向かった。

(生来、喧嘩早かったこの問題児はミラノを逃げ出したともいわれる)

ところで、当時のイタリアはまだ統一国家ではなかった(秀吉の朝鮮出兵と時代が重なる)。

ヨーロッパの覇者は、スペイン・ハプスブルク家のフェリペ2世で、ミラノ公国など、スペインの半支配下にあった。長靴形の地域は、政情不安で、外国軍の駐留、異端審問、暴力が蔓延していた時代である。

中野氏は、幾つかの事件、エピソードを記している。

例えば、カラヴァッジョが生まれる10年ほど前に、かのティツィアーノにまつわる事件がある。

ヴェネツィア在住のティツィアーノは、大パトロンのフェリペ2世からの年金受け取りを息子オラツィオに命じた。息子はミラノで2000ドゥカーテンを受け取った後、知人のもとに泊まると、知人は剣で襲いかかり、強奪した。怒ったティツィアーノはフェリペに手紙で訴えたのに逮捕された犯人は、罰金とミラノからの追放刑で事は済まされたそうだ。

またカラヴァッジョがローマへ出て数年後に、2つの事件が起こる。

1つは、美しいベアトリーチェ・チェンチが父を殺したとして広場で斬首された(伝グイド・レーニの『ベアトリーチェ・チェンチの肖像』イタリアのバルベリーニ宮殿[国立古典絵画館蔵])。また、ジョルダーノ・ブルーノが宇宙は無限と主張して異端審問にかけられ、火刑に処せられた。

(これらの公開処刑のありさまを、カラヴァッジョは群集にまぎれて見物したかもしれないという)

貴族でさえ食い詰めて山賊稼業に転じる者もいた世の中であった。カラヴァッジョは常時、帯剣しており、頭に血の上りやすいタイプであった。彼の荒々しい生き方や、生涯を貫く暴力沙汰も、生きた時代とも深く関わってくるようだ。

カラヴァッジョの絵がいやに生々しくリアルで、画中の暴力行為も(ルーベンスなどのように美的に洗練されることなく)暴力そのものとして迫ってくるのは、時代の子としての側面を抜きには語れないと中野氏は捉えている。

そのことはまた、生前あれだけ流行児として、もてはやされながら、早くも17世紀半ばには古臭い作風と斥けられ、忘れ去られた理由とも中野氏は考えている。強烈な光と闇のっ表現が後世の画家に大きな影響を与えながら、本人の作品はあまりにリアルで、世俗的である否定された。

カラヴァッジョの再評価は、意外にも、戦後1951年のミラノでの大回顧展がきっかけだったそうだ。それに対して、生前から現代に至る数百年間、評価も人気も揺るがないミケランジェロ、ティツィアーノ、ブリューゲル、ルーベンスの凄さを、改めて認識させられる。

カラヴァッジョはローマに着くと、静物画や風俗画を描いて売り始めるが、しばらくは赤貧洗うがごとしの生活だったらしい。それでも筆遣いの見事さは次第に知られてくる。

25歳ころには、トスカナ大公国大使デル・モンテ枢機卿というパトロンがつく。自分の居城に住まわせ、創作と販売の後押しをしてくれた。

カラヴァッジョの名声を決定づけたのは、1600年、サン・ルイージ・デイ・フランチェージ聖堂に収めた傑作『聖マタイの召命』をはじめとする『マタイ』三部作である。聖書世界が美化されることなく、今ある現実そのもののように描かれた。

そして『聖母の死』は、この評判を受け、翌年1601年、サンタ・マリア・デッラ・スカーラ・トラステヴェレ聖堂の祭壇画として発注された。完成に数年かかった。理由は日にわずかの仕事しかしない上に、その間に2度も逮捕されたりしていたからだという。

カラヴァッジョの『聖母の死』は、約3.7×2.5メートルの縦長画面の大作で、赤が効果的に使われている。

芝居の一場であるかのように、木枠の天井から豊かな襞の緞帳(どんちょう)がまくれあがり、死者の周りを男たちが囲む。

登場人物は見るからに市井(しせい)の貧しい者たちであるので、タイトルがなければ、異教徒には何が起こっているのかわかりにくい。

光は上から斜めに降り注いでおり、鑑賞者はまず手前の若い女性のうなじから背へと目を惹かれ、次いですぐ上の赤い衣の女性の顔へと移ってゆく。ここで初めて、彼女の頭部に細い金色の光輪があるのに気づき、聖母マリアとわかる。中野氏は、このように「ディスクリプション(作品叙述)」を進めている。

聖書には記されていないのに、根強いマリア信仰が生み出したエピソードである。

老いたマリアは死を予感し、使徒らに別れを告げた。その夜イエスが現れ、彼女の魂を天へと運ぶ。肉体はそのまま地上にあったが、3日目に再び魂が肉体と合体し、イエスの「蘇りなさい」という言葉とともに昇天した(聖母被昇天図は名作が多い)。

聖母は不死なので、この3日間のことは正確には「死」ではなく、「お眠り」とされるそうだ。

カラヴァッジョが描いたのは、そのお眠りのさなかの聖母である。そしてかたわらで、うなだれるのは、マグダラのマリアである。そして中・老年になった使徒たちである。

そう知って見直しても、ここに展開されているのはリアルな人間の死の様相である。

聖母のモデルに関して、テヴェレ川で自殺した娼婦の溺死体をスケッチしたと噂された。それもあってか、発注した教会は本作品の受け取りを拒否した。

しかし、別の買い手があらわれる。ちょうどローマに滞在中だったルーベンスが真価を見抜き、マントヴァ公に購入を勧めた。やがてそこからルイ14世の手に渡り、ルーヴルに収まる。

本作完成時を、1605年末とすると(1606年説あり)、カラヴァッジョは34歳である(寿命はあと5年しかない)。

画力は最盛期にあり、乱暴狼藉も最高潮である。1600年~1605年にいたるまで、ローマ警察には、犯罪歴が記録されている(剣で襲い負傷させたり、投石して建物を損壊したりしている)。

そしてついに、1606年の運命の5月には、乱闘事件でひとり刺し殺してしまう。パトロンの手立てによりローマを脱出し、ナポリ、マルタ島などへ逃げる。

画家としての人気は揺るぎなかったので、逃亡先のマルタ島では、大聖堂に大作『洗礼者ヨハネの斬首』を残している。

ほとぼりも醒めたとして、船でローマへ向かう途上で、38年の生涯を終える(死因は熱病とも殺されたとも言われ、不明である)。

カラヴァッジョは、残念ながら正式の自画像を残していない。

そのため『メドゥーサの首』や『ダヴィデとゴリアテ』が自画像ではないかとか、近年では『バッコス』の持つ特大のワイン用フラスコに顔が映しこまれているなどといわれる。

なお、オッタヴィオ・レオーニが描いた肖像画は知られているが、制作されたのが死後10年以上も経ってからのものなので、信用できるとは限らないようだ。

映画ではデレク・ジャーマン監督が、ゲイとしてのカラヴァッジョを描いた。カラヴァッジョの作品中の青年たちの肉体は、女性より艶っぽいと中野氏は付言している。

(中野、2016年[2017年版]、175頁~186頁)

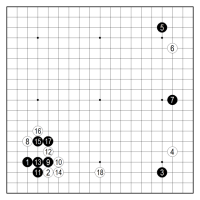

ヴァン・ダイク(1599~1641)

『狩り場のチャールズ一世』

1635年頃 266cm×207cm リシュリュー翼3階展示室24

ヴァン・ダイクとベラスケスは誕生年が同じ(1599年)で、人生において数々の称号や栄誉、地位と富に恵まれた点も同じであるそうだ。その上、政治的能力には欠けているが、芸術的審美眼に優れた国王をパトロンに持ったのも同じである。

(その王と王家の人々がビジュアル的にさほど魅力がないのに、見映えの良い肖像画に仕上げた点も共通しているという)

傑出したこの二人の画家は、チャールズ1世とフェリペ4世というそれぞれの大パトロンによって、優遇され、宮廷内で仕えて、王侯貴族の肖像を量産した(なにせヴァン・ダイクは40枚もチャールズ1世像を描かせられた)。

17世紀にひとかどの画家となるには、有力なパトロンの庇護のもとに入るのが、もっとも近道だった。豊かな宮廷が増加し、どこも華やかさを求めていた。ヴァン・ダイクがイギリス・スチュアート王家の、ベラスケスがスペイン・ハプスブルク王家の筆頭宮廷画家となり、騎士に叙せられ貴族社会に溶け込めたのは最高の名誉であった。

ヴァン・ダイクはフランドルの裕福な家庭に生まれ、早くから才能を発揮し、巨星ルーベンスの助手として働いた。

その後イタリアで6年にわたり先達の作品を研究しながら制作し、肖像画家としての名声を確立する。

ヴァン・ダイクがイギリスの招聘を受諾したのは、そこが長らく画家不毛の地であったためと推測されている。大陸ではルーベンスが立ちはだかり、乗り越えることができないとみて、新天地で頂点に立ちたいと考えたようだ。

ヴァン・ダイクは肖像画(ドイツのアルテ・ピナコテーク蔵)からもわかるように、人好きする容姿に恵まれ、言動も洗練されていた。

(後には王妃の女官と結婚したほどである)

高貴な人々は安心して彼の前でポーズがとれた(この点、カラヴァッジョやゴッホなら、そうはいくまいという)。そして彼の華麗な絵筆は、対象の細やかな感情を描きだし、実物を優に3倍アップして見せたようだ。

例えば、チャールズ1世妃ヘンリエッタ・マリア(フランス王アンリ4世の娘)像も30枚ほど描いているが(夫は40枚の肖像画)、実際に会ったドイツの貴族女性は、肖像画でイメージしていた王妃とは似ても似つかないと辛辣に書いている。

当時の肖像画を見る場合、心得ておいた方がよいと著者はいう。

ルーヴルには、ヴァン・ダイクの最高傑作『狩り場のチャールズ1世』がある。これはイギリス肖像画の方向を決定づけた名品であると評されている。

それまでの国王肖像画と違い、王権神授を示す玉座もなければ、王笏も王冠もない。そして歴代国王がまとう重々しいガウンもない。また、イコンを髣髴とさせるフロンタル・ビュー(正面像)でもない。

一見、田舎貴族の狩猟風景かと見紛うばかりである。

公式肖像でないことを差し引いても、自然の中でくつろぐ王の姿は当時の人々の目に新鮮だったそうだ。狩猟の途中で一休みした王が、ふと視線をこちらに向けたところを描いている。肖像画に物語的要素を加え、またイギリス人のカントリーライフ好きに合致した自然と溶け合わせることで、画面を生き生きと描かせたと中野氏は解説している。

もちろん最高権力者をほのめかす小道具が無いわけではないそうだ。

例えば、王が与える狩猟権や貨幣鋳造権を象徴する手袋(とりわけ左手袋が高貴を示すとされる)。また右手に持つ杖は王杖(おうじょう)を想像させる。何より画面右下の石の上にラテン語で「Carolus. I. Rex Magnae Britanniae(イギリスを統治する王チャールズ1世)」と記されている。

王の顔も繊細に描写されている。例えば、チャールズ1世のトレードマークである、あごの山羊鬚(やぎひげ)と、先のツンと上向いた口髭(くちひげ)である。この2点セットは当時流行のヒゲの形で、後世、「ヴァン・ダイクひげ」と呼ばれるようになる。

中野氏は、この肖像画について、絶対君主にしてはロマンティックな色あいが濃く、どこか悲劇的で哀愁が漂うようにすら感じられるとみている。この10数年後のピューリタン革命で、暴君と糾弾され処刑される。

チャールズ1世が専制的だったのは間違いなく、政治的宗教的妥協を拒み、それが革命を引き寄せた。よく見れば、その眼差しは冷たく人を見下し、こちらへ突き出した肘も人を拒否しているともみえる。

ともあれ、チャールズ1世は、ヴァン・ダイクによって作られた自らのイメージを気に入ったようだ。妃ヘンリエッタ同様、本作でも巧妙に隠されていることがあると中野氏は指摘している。

例えば、王は子ども時代に患った病気のせいで、身長がかなり低かった。小柄な王を、画家は下から仰ぎ見る構図によって、その事実を忘れさせた。さらにそばの駿馬(しゅんめ)がへりくだるように、頭を垂れることで、王の体格の見当はつきにくくなっている。

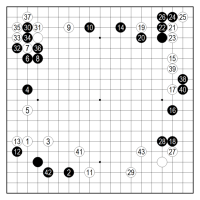

宮廷画家の役割には、王や王妃のほかに幼い王子王女を描く仕事も入っていた。ベラスケスがマルガリータ(フェリペ4世の娘)を描いて、少女の永遠の理想像となったが、ヴァン・ダイクも愛らしい子ども像を数多く描いた。

スペイン・ハプスブルク家は後継者問題に悩まされ続けるが、チャールズ1世と妃ヘンリエッタ・マリアは子だくさんであった。イギリスのウィンザー城には、ヴァン・ダイクの『チャールズ1世の子供たち』という肖像画があり、5人の子どもが描かれている。

中野氏は、この5人の子どもを丁寧に解説している。

まず左から長女メアリ、三男ジェイムズ(女児服を着ている)、次男チャールズ(夭折した長男の代わりに世継ぎの王太子となった)、次女エリザベス、三女アン(四男はまだ生まれていない)。

政略結婚ではあったが、チャールズ1世夫妻は仲むつまじく、父王は子煩悩だったといわれ、本作の王子王女に屈託はない(だが、このほぼ10年後、運命は暗転する)。

ところで、もともとイギリスはカトリック国だったが、ヘンリー8世が王妃を離縁して、アン・ブーリンと結婚したいがために、ヴァチカンと縁を切り、国教会を樹立した。その後、娘のメアリー女王がカトリックへ逆戻りしたり、次いでエリザベス1世が再びプロテスタントへ戻した。

そしてチャールズ1世は、カトリック国フランスから妃を迎えた。しかもヘンリエッタ・マリアは、改宗しないことを婚姻の条件にしたので、人民からは憎まれたようだ。王は宗教問題を権力で押さえつけようとし、ついにクロムウェル率いる革命派のもとで処刑されてしまう。ヘンリエッタ・マリアは実家のフランス宮廷に次女と四男を連れて亡命する。

画面中央で大型犬の顔をなでている次男(実質嫡男)が、後のチャールズ2世である。新王として凱旋するのは30歳のときである。「陽気な国王」のあだ名で、元気で贅沢な暮らしをして、在位25年間、謳歌した。ただし王妃との間に子がなく、王位は弟に移る。

その弟が本作左から2人目で、52歳で王位を継ぎ、ジェームズ2世となる。ただし、カトリック信仰を表明したため、3年足らずで名誉革命が起こり、国外追放になる。

また、左端のメアリ(クルクル巻きヘアの少女)は、オラニエ公(オランダ総督)ウィレム2世妃となる。

(彼女の産んだ男児が、兄ジェームズ2世の後継として、ウィリアム3世となるのだが、29歳で病死した彼女はそれを知らないままだった。

なお、ヴァン・ダイクの『オラニエ公ウィレム2世と花嫁メアリースチュアート』(1641年、オランダのアムステルダム国立美術館)がある)

そして画面右端の赤ちゃんアンは、ルイ14世の弟と結婚した(しかし夫婦仲が悪く、一時はルイ14世の愛人だったことでも知られる)。

さて、画家のヴァン・ダイク本人は、ピューリタン革命が起こる前、42歳の若さで死んでいる。結核だったらしい。

(中野、2016年[2017年版]、187頁~197頁)

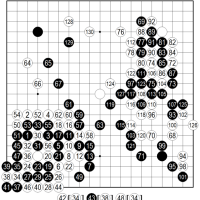

ラファエロ(1483~1520)

『美しき女庭師』(『聖母子と幼き洗礼者聖ヨハネ』)

1507年 122cm×80cm ドゥノン翼2階展示室8グランドギャラリー

聖書には、聖母マリアについての記述が少ない。受胎告知や厩(うまや)での出産、カナの婚礼(結婚式に母子で出席し、そのときイエスが水をワインに変える奇蹟を起こす)など、わずかである。

男尊女卑の色濃い聖書および初期教会の教えでは、イエスの聖性を強調するため、母マリアは単に神の子を産む女性にすぎない扱いだった。

しかし、マリアを崇めたがる人々は増えていく。母なるものへの素朴な憧れや、かつての地母神(じぼしん)信仰の遠い記憶が、くり返しマリアと結びつこうとしたようだ。

カトリック公会議はマリアを聖なる存在と認め、マリアは礼拝の対象となる(プロテスタントはこの限りにあらず)。

画面上のマリアは、単独であったり、大天使ガブリエルに受胎を告げられる姿であったり、幼子を抱く聖母であったり、イエスを屍(しかばね)を膝におくピエタ像であったりする。

中でももっとも好まれたのは、聖母子像である。若いマリア、愛らしいイエス、時に洗礼者ヨハネ、稀に養父ヨセフなども加わった。

ところで、イタリア・ルネサンス期は、独立的な富裕市民層の台頭とともに、宗教画の世俗化が進んだ時代である。だから、家父長として威厳あるヨセフ、子を慈しむ母マリア、守られる幼子といった聖家族が、家庭の理想像としてもてはやされた。

ルネサンス三大巨匠ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ、ラファエロの聖母子像について、中野氏は比較検討している。

例えば、ダ・ヴィンチの『岩窟の聖母』(ルーヴル美術館、ドゥノン翼2階展示室5グランドギャラリー)は、背景が異様な洞窟であり、幼子の上で広げた指の形の無気味さとも相俟って、マリアには、モナ・リザと同じ神秘性を中野氏は感じている。母という以前に、人間を越えており、存在自体が謎で、親しみやすさは無いという。

次に、ミケランジェロによる『聖家族』(イタリアのウフィツィ美術館蔵)のマリア像も、別の意味で人間(というか女性)離れしているとみる。

ミケランジェロは筋肉フェチであったので、女性の身体をもマッチョな姿で描いている。まるで男性を変形させたかのように、不自然な逞しさがある。ダ・ヴィンチもミケランジェロも、同性愛者であったから、女性のもつ官能性をほんとうのところはわかっていなかったのであろうと、手厳しく評している。

最後にラファエロは、「聖母子の画家」と異名をとるほどで、30点近い聖母子像を描いている。ラファエロのマリアは優美そのものである。

ラファエロ自身、世に聞こえた美男で、しかも女好きであった。

(若死にの原因は女性遊びが過ぎたためという美術史家もいる)

ラファエロのマリアは、ダ・ヴィンチのように手の届かぬ天上的な存在ではなく、ミケランジェロのように筋肉を着ぐるみのようにまとってもいない。理想化されてはいるが、この世のどこかにいる、血のかよった、触れることの可能な女性である。

ルーヴル所蔵の『美しき女庭師』(ルーヴルでのタイトル『聖母子と幼き洗礼者ヨハネ』)は、『大公の聖母』や『小椅子の聖母』とともに、ラファエロの傑作聖母子像のひとつとされる。そして「ルーヴルにおける聖母子像の最高作」と讃えられている。

絵のタイトルは、当時の画家が自分で付けることはなかったようだ。後世になり、多くのラファエロ聖母子像を区別する必要ができて初めて、王室の美術品管理者、あるいは学者や学芸員がニックネームを付けた。

『大公の聖母』は大公が所有していたからで、『小椅子の聖母』は文字どおり小さな椅子に座っているからである。

この作品も最初は『農民の聖母』と呼ばれていたようだ。しかし、18世紀に入ってからは『美しき女庭師』で定着した。風景が牧歌的で、草花がたくさんあるので、農地ないし庭にいるマリアということで、『美しき女庭師』という通称になった。

(ほとんど同じ背景の別作品が、ウィーン美術史美術館には、『牧場の聖母』という名がついているので、著者は釈然としないという。近代に入って、画家が自らタイトルを決めることにした気持ちがわかるそうだ)

この絵は安定した三角形構図で、静謐な空間を作り上げ、明るく穏やかな色彩的調和が感じられる。まさに新プラトン的に呼ぶにふさわしい作品として、賞讃されてきた。慈愛そのものの優しい聖母である。

また、宗教画としての決まりもきっちり押さえられている。聖母の衣装の色については、赤は犠牲の血の色ないし深い愛を、そして青は天上の真実を意味している。そして三人の頭上には、目立たないながらも、金の光輪が描かれている。

右下の幼児ヨハネ(後にヨルダン川でイエスに洗礼をほどこす)は、聖書に記されているとおりのラクダの毛衣(もうい)をまとい、葦で作った十字架の杖を持つ。幼子イエスは救世主の受難を予告する旧約聖書に手を伸ばす。

マリアの左足の足指の上のマントの裾に「RAPHAELLO URB.」という金文字が見える。これは「ウルビーノのラファエロ」の意で、画家の署名である。

(ウルビーノはラファエロの出身地である)

またマリアの左肘のところには「MDDⅡ」とあり、1507年という制作年度が記されている。ラファエロが24歳のときの作品である。

当時すでにウルビーノからフィレンツェへ出てきていたが、この花の都には31歳年上のダ・ヴィンチと、8歳年上のミケランジェロが活躍していた。ラファエロはダ・ヴィンチからミラミッド型構図と人物の心理表現を、ミケランジェロからボリュームある人体造型を吸収したといわれる。

模倣の天才ラファエロは、モーツァルトと同じく、ありとあらゆるものを海綿のように吸い取って自己のものとした。ただし、ラファエロにはダ・ヴィンチのような執拗さや、ミケランジェロのような激越さはなく、ほどほどにブレンドして、万人向けの美しさを呈示した。

ラファエロは、宮廷画家だった父親に手ほどきされ、幼少時からその才能は傑出し、10代でもう一人前の仕事を請け負っていた。画才に加え、人好きする容姿と、礼儀正しさがあり、陽気な性格であった。そして教皇ユリウス2世およびレオ10世という大パトロンにも恵まれ、20代後半には50人を超す工房を経営していた。

ラファエロは原因不明の熱病で、37歳という若さで急死した(しかも自身の誕生日に)。

同じく、40間近で死去した画家は少なくないようだ。パルミジャニーノ、カラヴァッジョ、ヴァトー、ゴッホ、ロートレックがいる。

ルネサンス三大巨匠のダ・ヴィンチやミケランジェロが長寿だったのに比べ、ラファエロはまだこれからの画家というイメージを持たれがちだが、それは誤解であると中野氏は釘をさしている。

大工房の親方として世俗的成功を収めていたし、名声はヨーロッパ中に鳴り響いていた。今でこそルネサンス三大巨匠という言葉があるものの、19世紀前半までの西洋絵画史において、古典的規範として渇仰され続けたのは、ラファエロだったからである。ルネサンスの典雅端麗とはラファエロ作品を指した。ルネサンスはラファエロによって完成されたとされ、400年近くもイタリア、フランス、イギリスのアカデミーのお手本であり続け、ラファエロ的円満と中庸が理想とされた。

ところが、近代以降、ラファエロ作品は批判の的となる。謎がないため、ダ・ヴィンチのような深みに欠け、過剰さがないため、ミケランジェロの迫力に及ばないとされた。

19世紀半ばのイギリスで、「ラファエル前派」という美術革新運動が起こり、ラファエロを規範としたアカデミーに対して異議申し立てをし、ラファエロ以前の芸術へ復帰することを目的とした。後の印象派へとつながる、大きなうねりの最初の波であった。そして21世紀を費やし、ついに美術界はラファエロから脱却した。

中野氏はラファエロの『バルダッサーレ・カスティリオーネの肖像』(ルーヴル美術館 ドゥノン翼2階展示室8 グランドギャラリー)に注目して、ラファエロはもう少し別の道をゆけたかもしれないと残念に思うという私見を付記している。

この肖像画は、ルーベンスも模写した傑作である。これはラファエロの真の力量をありありと見せつける作品である。甘やかな美しい聖母子を描いた同じ画家が描いたとは思えないほどであり、レンブラントを先取りしたような表現であると賞賛している。注文作品を量産するのではなく、こうした作品をもう数点残してほしかったそうだ。

ラファエル前派にせよ印象派にせよ、このような肖像画を描けただろうかと疑問を呈し、彼らが排除すべきだったのはラファエロではなく、ラファエロを錦の御旗にしたアカデミーだったはずだという。

(中野、2016年[2017年版]、198頁~211頁)

(2020年4月18日投稿)

【中野京子『はじめてのルーヴル』はこちらから】

はじめてのルーヴル (集英社文庫)

【はじめに】

今回は、中野京子氏の『はじめてのルーヴル』(集英社文庫、2016年[2017年版])の第13、14、15章の3章の内容を紹介してみたい。

次の3点の絵画が中心に解説されている。

〇カラヴァッジョ『聖母の死』

〇ヴァン・ダイク『狩り場のチャールズ一世』

〇ラファエロ『美しき女庭師』

さて、今回の執筆項目は次のようになる。

第13章 不謹慎きわまりない! カラヴァッジョ『聖母の死』

・カラヴァッジョが生きた時代

・カラヴァッジョの『聖母の死』完成まで

・カラヴァッジョの『聖母の死』について

第14章 その後の運命 ヴァン・ダイク『狩り場のチャールズ一世』

・ヴァン・ダイクとベラスケスの共通点

・ヴァン・ダイクの略歴

・最高傑作『狩り場のチャールズ1世』について

・ヴァン・ダイクの『チャールズ1世の子供たち』について

第15章 不滅のラファエロ ラファエロ『美しき女庭師』

・聖母マリアについて

・ルネサンス三大巨匠の聖母子像

・ラファエロの『美しき女庭師』

・ラファエロという画家

第⑬章 不謹慎きわまりない! カラヴァッジョ『聖母の死』

カラヴァッジョ(1571~1610)

『聖母の死』

1601~1605/1606年 369cm×245cm ドゥノン翼2階展示室8グランドギャラリー

カラヴァッジョが生きた時代

ミラノ生まれのカラヴァッジョは、6歳ころペストで父を亡くし、13歳で家を出て、画家(ティツィアーノの弟子だった)の工房に住み込み、徒弟として腕を磨いた。1592年、21歳で一旗揚げるべくローマへ向かった。

(生来、喧嘩早かったこの問題児はミラノを逃げ出したともいわれる)

ところで、当時のイタリアはまだ統一国家ではなかった(秀吉の朝鮮出兵と時代が重なる)。

ヨーロッパの覇者は、スペイン・ハプスブルク家のフェリペ2世で、ミラノ公国など、スペインの半支配下にあった。長靴形の地域は、政情不安で、外国軍の駐留、異端審問、暴力が蔓延していた時代である。

中野氏は、幾つかの事件、エピソードを記している。

例えば、カラヴァッジョが生まれる10年ほど前に、かのティツィアーノにまつわる事件がある。

ヴェネツィア在住のティツィアーノは、大パトロンのフェリペ2世からの年金受け取りを息子オラツィオに命じた。息子はミラノで2000ドゥカーテンを受け取った後、知人のもとに泊まると、知人は剣で襲いかかり、強奪した。怒ったティツィアーノはフェリペに手紙で訴えたのに逮捕された犯人は、罰金とミラノからの追放刑で事は済まされたそうだ。

またカラヴァッジョがローマへ出て数年後に、2つの事件が起こる。

1つは、美しいベアトリーチェ・チェンチが父を殺したとして広場で斬首された(伝グイド・レーニの『ベアトリーチェ・チェンチの肖像』イタリアのバルベリーニ宮殿[国立古典絵画館蔵])。また、ジョルダーノ・ブルーノが宇宙は無限と主張して異端審問にかけられ、火刑に処せられた。

(これらの公開処刑のありさまを、カラヴァッジョは群集にまぎれて見物したかもしれないという)

貴族でさえ食い詰めて山賊稼業に転じる者もいた世の中であった。カラヴァッジョは常時、帯剣しており、頭に血の上りやすいタイプであった。彼の荒々しい生き方や、生涯を貫く暴力沙汰も、生きた時代とも深く関わってくるようだ。

カラヴァッジョの絵がいやに生々しくリアルで、画中の暴力行為も(ルーベンスなどのように美的に洗練されることなく)暴力そのものとして迫ってくるのは、時代の子としての側面を抜きには語れないと中野氏は捉えている。

そのことはまた、生前あれだけ流行児として、もてはやされながら、早くも17世紀半ばには古臭い作風と斥けられ、忘れ去られた理由とも中野氏は考えている。強烈な光と闇のっ表現が後世の画家に大きな影響を与えながら、本人の作品はあまりにリアルで、世俗的である否定された。

カラヴァッジョの再評価は、意外にも、戦後1951年のミラノでの大回顧展がきっかけだったそうだ。それに対して、生前から現代に至る数百年間、評価も人気も揺るがないミケランジェロ、ティツィアーノ、ブリューゲル、ルーベンスの凄さを、改めて認識させられる。

カラヴァッジョの『聖母の死』完成まで

カラヴァッジョはローマに着くと、静物画や風俗画を描いて売り始めるが、しばらくは赤貧洗うがごとしの生活だったらしい。それでも筆遣いの見事さは次第に知られてくる。

25歳ころには、トスカナ大公国大使デル・モンテ枢機卿というパトロンがつく。自分の居城に住まわせ、創作と販売の後押しをしてくれた。

カラヴァッジョの名声を決定づけたのは、1600年、サン・ルイージ・デイ・フランチェージ聖堂に収めた傑作『聖マタイの召命』をはじめとする『マタイ』三部作である。聖書世界が美化されることなく、今ある現実そのもののように描かれた。

そして『聖母の死』は、この評判を受け、翌年1601年、サンタ・マリア・デッラ・スカーラ・トラステヴェレ聖堂の祭壇画として発注された。完成に数年かかった。理由は日にわずかの仕事しかしない上に、その間に2度も逮捕されたりしていたからだという。

カラヴァッジョの『聖母の死』について

カラヴァッジョの『聖母の死』は、約3.7×2.5メートルの縦長画面の大作で、赤が効果的に使われている。

芝居の一場であるかのように、木枠の天井から豊かな襞の緞帳(どんちょう)がまくれあがり、死者の周りを男たちが囲む。

登場人物は見るからに市井(しせい)の貧しい者たちであるので、タイトルがなければ、異教徒には何が起こっているのかわかりにくい。

光は上から斜めに降り注いでおり、鑑賞者はまず手前の若い女性のうなじから背へと目を惹かれ、次いですぐ上の赤い衣の女性の顔へと移ってゆく。ここで初めて、彼女の頭部に細い金色の光輪があるのに気づき、聖母マリアとわかる。中野氏は、このように「ディスクリプション(作品叙述)」を進めている。

聖書には記されていないのに、根強いマリア信仰が生み出したエピソードである。

老いたマリアは死を予感し、使徒らに別れを告げた。その夜イエスが現れ、彼女の魂を天へと運ぶ。肉体はそのまま地上にあったが、3日目に再び魂が肉体と合体し、イエスの「蘇りなさい」という言葉とともに昇天した(聖母被昇天図は名作が多い)。

聖母は不死なので、この3日間のことは正確には「死」ではなく、「お眠り」とされるそうだ。

カラヴァッジョが描いたのは、そのお眠りのさなかの聖母である。そしてかたわらで、うなだれるのは、マグダラのマリアである。そして中・老年になった使徒たちである。

そう知って見直しても、ここに展開されているのはリアルな人間の死の様相である。

聖母のモデルに関して、テヴェレ川で自殺した娼婦の溺死体をスケッチしたと噂された。それもあってか、発注した教会は本作品の受け取りを拒否した。

しかし、別の買い手があらわれる。ちょうどローマに滞在中だったルーベンスが真価を見抜き、マントヴァ公に購入を勧めた。やがてそこからルイ14世の手に渡り、ルーヴルに収まる。

本作完成時を、1605年末とすると(1606年説あり)、カラヴァッジョは34歳である(寿命はあと5年しかない)。

画力は最盛期にあり、乱暴狼藉も最高潮である。1600年~1605年にいたるまで、ローマ警察には、犯罪歴が記録されている(剣で襲い負傷させたり、投石して建物を損壊したりしている)。

そしてついに、1606年の運命の5月には、乱闘事件でひとり刺し殺してしまう。パトロンの手立てによりローマを脱出し、ナポリ、マルタ島などへ逃げる。

画家としての人気は揺るぎなかったので、逃亡先のマルタ島では、大聖堂に大作『洗礼者ヨハネの斬首』を残している。

ほとぼりも醒めたとして、船でローマへ向かう途上で、38年の生涯を終える(死因は熱病とも殺されたとも言われ、不明である)。

カラヴァッジョは、残念ながら正式の自画像を残していない。

そのため『メドゥーサの首』や『ダヴィデとゴリアテ』が自画像ではないかとか、近年では『バッコス』の持つ特大のワイン用フラスコに顔が映しこまれているなどといわれる。

なお、オッタヴィオ・レオーニが描いた肖像画は知られているが、制作されたのが死後10年以上も経ってからのものなので、信用できるとは限らないようだ。

映画ではデレク・ジャーマン監督が、ゲイとしてのカラヴァッジョを描いた。カラヴァッジョの作品中の青年たちの肉体は、女性より艶っぽいと中野氏は付言している。

(中野、2016年[2017年版]、175頁~186頁)

第⑭章 その後の運命 ヴァン・ダイク『狩り場のチャールズ一世』

ヴァン・ダイク(1599~1641)

『狩り場のチャールズ一世』

1635年頃 266cm×207cm リシュリュー翼3階展示室24

ヴァン・ダイクとベラスケスの共通点

ヴァン・ダイクとベラスケスは誕生年が同じ(1599年)で、人生において数々の称号や栄誉、地位と富に恵まれた点も同じであるそうだ。その上、政治的能力には欠けているが、芸術的審美眼に優れた国王をパトロンに持ったのも同じである。

(その王と王家の人々がビジュアル的にさほど魅力がないのに、見映えの良い肖像画に仕上げた点も共通しているという)

傑出したこの二人の画家は、チャールズ1世とフェリペ4世というそれぞれの大パトロンによって、優遇され、宮廷内で仕えて、王侯貴族の肖像を量産した(なにせヴァン・ダイクは40枚もチャールズ1世像を描かせられた)。

17世紀にひとかどの画家となるには、有力なパトロンの庇護のもとに入るのが、もっとも近道だった。豊かな宮廷が増加し、どこも華やかさを求めていた。ヴァン・ダイクがイギリス・スチュアート王家の、ベラスケスがスペイン・ハプスブルク王家の筆頭宮廷画家となり、騎士に叙せられ貴族社会に溶け込めたのは最高の名誉であった。

ヴァン・ダイクの略歴

ヴァン・ダイクはフランドルの裕福な家庭に生まれ、早くから才能を発揮し、巨星ルーベンスの助手として働いた。

その後イタリアで6年にわたり先達の作品を研究しながら制作し、肖像画家としての名声を確立する。

ヴァン・ダイクがイギリスの招聘を受諾したのは、そこが長らく画家不毛の地であったためと推測されている。大陸ではルーベンスが立ちはだかり、乗り越えることができないとみて、新天地で頂点に立ちたいと考えたようだ。

ヴァン・ダイクは肖像画(ドイツのアルテ・ピナコテーク蔵)からもわかるように、人好きする容姿に恵まれ、言動も洗練されていた。

(後には王妃の女官と結婚したほどである)

高貴な人々は安心して彼の前でポーズがとれた(この点、カラヴァッジョやゴッホなら、そうはいくまいという)。そして彼の華麗な絵筆は、対象の細やかな感情を描きだし、実物を優に3倍アップして見せたようだ。

例えば、チャールズ1世妃ヘンリエッタ・マリア(フランス王アンリ4世の娘)像も30枚ほど描いているが(夫は40枚の肖像画)、実際に会ったドイツの貴族女性は、肖像画でイメージしていた王妃とは似ても似つかないと辛辣に書いている。

当時の肖像画を見る場合、心得ておいた方がよいと著者はいう。

最高傑作『狩り場のチャールズ1世』について

ルーヴルには、ヴァン・ダイクの最高傑作『狩り場のチャールズ1世』がある。これはイギリス肖像画の方向を決定づけた名品であると評されている。

それまでの国王肖像画と違い、王権神授を示す玉座もなければ、王笏も王冠もない。そして歴代国王がまとう重々しいガウンもない。また、イコンを髣髴とさせるフロンタル・ビュー(正面像)でもない。

一見、田舎貴族の狩猟風景かと見紛うばかりである。

公式肖像でないことを差し引いても、自然の中でくつろぐ王の姿は当時の人々の目に新鮮だったそうだ。狩猟の途中で一休みした王が、ふと視線をこちらに向けたところを描いている。肖像画に物語的要素を加え、またイギリス人のカントリーライフ好きに合致した自然と溶け合わせることで、画面を生き生きと描かせたと中野氏は解説している。

もちろん最高権力者をほのめかす小道具が無いわけではないそうだ。

例えば、王が与える狩猟権や貨幣鋳造権を象徴する手袋(とりわけ左手袋が高貴を示すとされる)。また右手に持つ杖は王杖(おうじょう)を想像させる。何より画面右下の石の上にラテン語で「Carolus. I. Rex Magnae Britanniae(イギリスを統治する王チャールズ1世)」と記されている。

王の顔も繊細に描写されている。例えば、チャールズ1世のトレードマークである、あごの山羊鬚(やぎひげ)と、先のツンと上向いた口髭(くちひげ)である。この2点セットは当時流行のヒゲの形で、後世、「ヴァン・ダイクひげ」と呼ばれるようになる。

中野氏は、この肖像画について、絶対君主にしてはロマンティックな色あいが濃く、どこか悲劇的で哀愁が漂うようにすら感じられるとみている。この10数年後のピューリタン革命で、暴君と糾弾され処刑される。

チャールズ1世が専制的だったのは間違いなく、政治的宗教的妥協を拒み、それが革命を引き寄せた。よく見れば、その眼差しは冷たく人を見下し、こちらへ突き出した肘も人を拒否しているともみえる。

ともあれ、チャールズ1世は、ヴァン・ダイクによって作られた自らのイメージを気に入ったようだ。妃ヘンリエッタ同様、本作でも巧妙に隠されていることがあると中野氏は指摘している。

例えば、王は子ども時代に患った病気のせいで、身長がかなり低かった。小柄な王を、画家は下から仰ぎ見る構図によって、その事実を忘れさせた。さらにそばの駿馬(しゅんめ)がへりくだるように、頭を垂れることで、王の体格の見当はつきにくくなっている。

ヴァン・ダイクの『チャールズ1世の子供たち』について

宮廷画家の役割には、王や王妃のほかに幼い王子王女を描く仕事も入っていた。ベラスケスがマルガリータ(フェリペ4世の娘)を描いて、少女の永遠の理想像となったが、ヴァン・ダイクも愛らしい子ども像を数多く描いた。

スペイン・ハプスブルク家は後継者問題に悩まされ続けるが、チャールズ1世と妃ヘンリエッタ・マリアは子だくさんであった。イギリスのウィンザー城には、ヴァン・ダイクの『チャールズ1世の子供たち』という肖像画があり、5人の子どもが描かれている。

中野氏は、この5人の子どもを丁寧に解説している。

まず左から長女メアリ、三男ジェイムズ(女児服を着ている)、次男チャールズ(夭折した長男の代わりに世継ぎの王太子となった)、次女エリザベス、三女アン(四男はまだ生まれていない)。

政略結婚ではあったが、チャールズ1世夫妻は仲むつまじく、父王は子煩悩だったといわれ、本作の王子王女に屈託はない(だが、このほぼ10年後、運命は暗転する)。

ところで、もともとイギリスはカトリック国だったが、ヘンリー8世が王妃を離縁して、アン・ブーリンと結婚したいがために、ヴァチカンと縁を切り、国教会を樹立した。その後、娘のメアリー女王がカトリックへ逆戻りしたり、次いでエリザベス1世が再びプロテスタントへ戻した。

そしてチャールズ1世は、カトリック国フランスから妃を迎えた。しかもヘンリエッタ・マリアは、改宗しないことを婚姻の条件にしたので、人民からは憎まれたようだ。王は宗教問題を権力で押さえつけようとし、ついにクロムウェル率いる革命派のもとで処刑されてしまう。ヘンリエッタ・マリアは実家のフランス宮廷に次女と四男を連れて亡命する。

画面中央で大型犬の顔をなでている次男(実質嫡男)が、後のチャールズ2世である。新王として凱旋するのは30歳のときである。「陽気な国王」のあだ名で、元気で贅沢な暮らしをして、在位25年間、謳歌した。ただし王妃との間に子がなく、王位は弟に移る。

その弟が本作左から2人目で、52歳で王位を継ぎ、ジェームズ2世となる。ただし、カトリック信仰を表明したため、3年足らずで名誉革命が起こり、国外追放になる。

また、左端のメアリ(クルクル巻きヘアの少女)は、オラニエ公(オランダ総督)ウィレム2世妃となる。

(彼女の産んだ男児が、兄ジェームズ2世の後継として、ウィリアム3世となるのだが、29歳で病死した彼女はそれを知らないままだった。

なお、ヴァン・ダイクの『オラニエ公ウィレム2世と花嫁メアリースチュアート』(1641年、オランダのアムステルダム国立美術館)がある)

そして画面右端の赤ちゃんアンは、ルイ14世の弟と結婚した(しかし夫婦仲が悪く、一時はルイ14世の愛人だったことでも知られる)。

さて、画家のヴァン・ダイク本人は、ピューリタン革命が起こる前、42歳の若さで死んでいる。結核だったらしい。

(中野、2016年[2017年版]、187頁~197頁)

第⑮章 不滅のラファエロ ラファエロ『美しき女庭師』

ラファエロ(1483~1520)

『美しき女庭師』(『聖母子と幼き洗礼者聖ヨハネ』)

1507年 122cm×80cm ドゥノン翼2階展示室8グランドギャラリー

聖母マリアについて

聖書には、聖母マリアについての記述が少ない。受胎告知や厩(うまや)での出産、カナの婚礼(結婚式に母子で出席し、そのときイエスが水をワインに変える奇蹟を起こす)など、わずかである。

男尊女卑の色濃い聖書および初期教会の教えでは、イエスの聖性を強調するため、母マリアは単に神の子を産む女性にすぎない扱いだった。

しかし、マリアを崇めたがる人々は増えていく。母なるものへの素朴な憧れや、かつての地母神(じぼしん)信仰の遠い記憶が、くり返しマリアと結びつこうとしたようだ。

カトリック公会議はマリアを聖なる存在と認め、マリアは礼拝の対象となる(プロテスタントはこの限りにあらず)。

画面上のマリアは、単独であったり、大天使ガブリエルに受胎を告げられる姿であったり、幼子を抱く聖母であったり、イエスを屍(しかばね)を膝におくピエタ像であったりする。

中でももっとも好まれたのは、聖母子像である。若いマリア、愛らしいイエス、時に洗礼者ヨハネ、稀に養父ヨセフなども加わった。

ところで、イタリア・ルネサンス期は、独立的な富裕市民層の台頭とともに、宗教画の世俗化が進んだ時代である。だから、家父長として威厳あるヨセフ、子を慈しむ母マリア、守られる幼子といった聖家族が、家庭の理想像としてもてはやされた。

ルネサンス三大巨匠の聖母子像

ルネサンス三大巨匠ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ、ラファエロの聖母子像について、中野氏は比較検討している。

例えば、ダ・ヴィンチの『岩窟の聖母』(ルーヴル美術館、ドゥノン翼2階展示室5グランドギャラリー)は、背景が異様な洞窟であり、幼子の上で広げた指の形の無気味さとも相俟って、マリアには、モナ・リザと同じ神秘性を中野氏は感じている。母という以前に、人間を越えており、存在自体が謎で、親しみやすさは無いという。

次に、ミケランジェロによる『聖家族』(イタリアのウフィツィ美術館蔵)のマリア像も、別の意味で人間(というか女性)離れしているとみる。

ミケランジェロは筋肉フェチであったので、女性の身体をもマッチョな姿で描いている。まるで男性を変形させたかのように、不自然な逞しさがある。ダ・ヴィンチもミケランジェロも、同性愛者であったから、女性のもつ官能性をほんとうのところはわかっていなかったのであろうと、手厳しく評している。

最後にラファエロは、「聖母子の画家」と異名をとるほどで、30点近い聖母子像を描いている。ラファエロのマリアは優美そのものである。

ラファエロ自身、世に聞こえた美男で、しかも女好きであった。

(若死にの原因は女性遊びが過ぎたためという美術史家もいる)

ラファエロのマリアは、ダ・ヴィンチのように手の届かぬ天上的な存在ではなく、ミケランジェロのように筋肉を着ぐるみのようにまとってもいない。理想化されてはいるが、この世のどこかにいる、血のかよった、触れることの可能な女性である。

ラファエロの『美しき女庭師』

ルーヴル所蔵の『美しき女庭師』(ルーヴルでのタイトル『聖母子と幼き洗礼者ヨハネ』)は、『大公の聖母』や『小椅子の聖母』とともに、ラファエロの傑作聖母子像のひとつとされる。そして「ルーヴルにおける聖母子像の最高作」と讃えられている。

絵のタイトルは、当時の画家が自分で付けることはなかったようだ。後世になり、多くのラファエロ聖母子像を区別する必要ができて初めて、王室の美術品管理者、あるいは学者や学芸員がニックネームを付けた。

『大公の聖母』は大公が所有していたからで、『小椅子の聖母』は文字どおり小さな椅子に座っているからである。

この作品も最初は『農民の聖母』と呼ばれていたようだ。しかし、18世紀に入ってからは『美しき女庭師』で定着した。風景が牧歌的で、草花がたくさんあるので、農地ないし庭にいるマリアということで、『美しき女庭師』という通称になった。

(ほとんど同じ背景の別作品が、ウィーン美術史美術館には、『牧場の聖母』という名がついているので、著者は釈然としないという。近代に入って、画家が自らタイトルを決めることにした気持ちがわかるそうだ)

この絵は安定した三角形構図で、静謐な空間を作り上げ、明るく穏やかな色彩的調和が感じられる。まさに新プラトン的に呼ぶにふさわしい作品として、賞讃されてきた。慈愛そのものの優しい聖母である。

また、宗教画としての決まりもきっちり押さえられている。聖母の衣装の色については、赤は犠牲の血の色ないし深い愛を、そして青は天上の真実を意味している。そして三人の頭上には、目立たないながらも、金の光輪が描かれている。

右下の幼児ヨハネ(後にヨルダン川でイエスに洗礼をほどこす)は、聖書に記されているとおりのラクダの毛衣(もうい)をまとい、葦で作った十字架の杖を持つ。幼子イエスは救世主の受難を予告する旧約聖書に手を伸ばす。

マリアの左足の足指の上のマントの裾に「RAPHAELLO URB.」という金文字が見える。これは「ウルビーノのラファエロ」の意で、画家の署名である。

(ウルビーノはラファエロの出身地である)

またマリアの左肘のところには「MDDⅡ」とあり、1507年という制作年度が記されている。ラファエロが24歳のときの作品である。

当時すでにウルビーノからフィレンツェへ出てきていたが、この花の都には31歳年上のダ・ヴィンチと、8歳年上のミケランジェロが活躍していた。ラファエロはダ・ヴィンチからミラミッド型構図と人物の心理表現を、ミケランジェロからボリュームある人体造型を吸収したといわれる。

模倣の天才ラファエロは、モーツァルトと同じく、ありとあらゆるものを海綿のように吸い取って自己のものとした。ただし、ラファエロにはダ・ヴィンチのような執拗さや、ミケランジェロのような激越さはなく、ほどほどにブレンドして、万人向けの美しさを呈示した。

ラファエロという画家

ラファエロは、宮廷画家だった父親に手ほどきされ、幼少時からその才能は傑出し、10代でもう一人前の仕事を請け負っていた。画才に加え、人好きする容姿と、礼儀正しさがあり、陽気な性格であった。そして教皇ユリウス2世およびレオ10世という大パトロンにも恵まれ、20代後半には50人を超す工房を経営していた。

ラファエロは原因不明の熱病で、37歳という若さで急死した(しかも自身の誕生日に)。

同じく、40間近で死去した画家は少なくないようだ。パルミジャニーノ、カラヴァッジョ、ヴァトー、ゴッホ、ロートレックがいる。

ルネサンス三大巨匠のダ・ヴィンチやミケランジェロが長寿だったのに比べ、ラファエロはまだこれからの画家というイメージを持たれがちだが、それは誤解であると中野氏は釘をさしている。

大工房の親方として世俗的成功を収めていたし、名声はヨーロッパ中に鳴り響いていた。今でこそルネサンス三大巨匠という言葉があるものの、19世紀前半までの西洋絵画史において、古典的規範として渇仰され続けたのは、ラファエロだったからである。ルネサンスの典雅端麗とはラファエロ作品を指した。ルネサンスはラファエロによって完成されたとされ、400年近くもイタリア、フランス、イギリスのアカデミーのお手本であり続け、ラファエロ的円満と中庸が理想とされた。

ところが、近代以降、ラファエロ作品は批判の的となる。謎がないため、ダ・ヴィンチのような深みに欠け、過剰さがないため、ミケランジェロの迫力に及ばないとされた。

19世紀半ばのイギリスで、「ラファエル前派」という美術革新運動が起こり、ラファエロを規範としたアカデミーに対して異議申し立てをし、ラファエロ以前の芸術へ復帰することを目的とした。後の印象派へとつながる、大きなうねりの最初の波であった。そして21世紀を費やし、ついに美術界はラファエロから脱却した。

中野氏はラファエロの『バルダッサーレ・カスティリオーネの肖像』(ルーヴル美術館 ドゥノン翼2階展示室8 グランドギャラリー)に注目して、ラファエロはもう少し別の道をゆけたかもしれないと残念に思うという私見を付記している。

この肖像画は、ルーベンスも模写した傑作である。これはラファエロの真の力量をありありと見せつける作品である。甘やかな美しい聖母子を描いた同じ画家が描いたとは思えないほどであり、レンブラントを先取りしたような表現であると賞賛している。注文作品を量産するのではなく、こうした作品をもう数点残してほしかったそうだ。

ラファエル前派にせよ印象派にせよ、このような肖像画を描けただろうかと疑問を呈し、彼らが排除すべきだったのはラファエロではなく、ラファエロを錦の御旗にしたアカデミーだったはずだという。

(中野、2016年[2017年版]、198頁~211頁)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます