≪インド文化史~高校世界史より≫

(2023年10月1日投稿)

今回のブログでは、高校世界史において、インド文化(文明)について、どのように記述されているかについて、考えてみたい。

参考とした世界史の教科書は、次のものである。

〇福井憲彦、本村凌二ほか『世界史B』東京書籍、2016年[2020年版]

〇木村靖二ほか『詳説世界史 改訂版』山川出版社、2016年[2020年版]

また、前者の高校世界史教科書に準じた英文についても、見ておきたい。

〇本村凌二ほか『英語で読む高校世界史 Japanese high school textbook of the WORLD HISTORY』講談社、2017年[2018年版]

※インド文化に関連して、福井憲彦、本村凌二ほか『世界史B』(東京書籍、2016年[2020年版])には、「日本のなかのヒンドゥー教の神々」と題して、興味深い「コラム」が載せられている。

(福井憲彦、本村凌二ほか『世界史B』東京書籍、2016年[2020年版]、75頁)

それは、大乗仏教の仏像についてのコラムである。

大乗仏教はグプタ朝期に、ヒンドゥー教の諸神を仏法の護持神として、その教義のなかにとりこんだ。仏典が漢訳されたときに、諸神は「天」とよばれて、日本に渡来してきた。

・川の神で学問・技芸をつかさどるサラスヴァティーが七福神の弁財天になり、もともとはガンジス川のワニを神格化したクンビーラが、航海や漁業の神、金毘羅様になったという。

・大黒天はシヴァの異名マハーカーラの漢訳である。

天神つまり大自在天も、シヴァの異名マヘーシュヴァラのことである。日本の「天神様」は菅原道真のことだが、天神様である道真はいつも牛と一緒だ。これはシヴァの乗り物ナンディ(聖牛)と関係があるのかもしれないという。

・聖天(しょうてん)様はシヴァの子どもで、象の頭をもったガネーシャであり、「寅さん」で有名な柴又の帝釈天は雷神インドラである。

・また、薬師寺所蔵の吉祥天像が有名な吉祥天はヒンドゥー教ではシヴァとならぶ主神ヴィシュヌの妻で、富と豊かさをつかさどるラクシュミーである

・仏教では、吉祥天は毘沙門天(多聞天)の后または妹とされるが、毘沙門天は伝説の神山スメール山(須彌山[しゅみせん])にあって北方世界を守護するヴァイシュラヴァナである。

・速くかけることを「韋駄天走り」というが、韋駄天はシヴァの子で子どもの病気をなおすスカンダである。速足伝説は、鬼が仏舎利を盗んだときに、スカンダがこれを追って取りもどしたという故事にもとづいている。

〇その他に、サンスクリット語(ヒンドゥー文明を代表する言葉)も、大乗仏教の経典の多くがサンスクリット語であったため、仏教用語として日本語のなかに根づいている。

・たとえば「奈落に落ちる」の奈落は地獄を意味するナラカ、墓の後ろに置かれる塔婆は仏塔を意味するストゥーパ、「刹那的」の刹那は瞬間を意味するクシャナが語源である。

・誰もが日本語だと思っている瓦は、実は祭式の皿を意味するカパーラが語源である。

〇ヒンドゥー教はインド特有の宗教のようにみえるが、実はその神々と言葉は、日本人の風俗のなかに深くとけこんでいるというのである。

今回のブログでは、インドの歴史と文化を辿ってみよう。

【本村凌二ほか『英語で読む高校世界史』(講談社)はこちらから】

本村凌二ほか『英語で読む高校世界史 Japanese high school textbook of the WORLD HISTORY』講談社

さて、今回の執筆項目は次のようになる。

第3章 南アジア世界

1 南アジアにおける文明の成立と国家形成

【インダス都市文明】

前2500年ごろ、インダス川流域を中心にハラッパー、モヘンジョ=ダロ、ドーラー=ヴィーラーなどの多くの都市が生まれた。この都市文明はインダス文明とよばれる。この文明の特徴は、計画的な都市建設にある。整然と区画された道路に沿って、焼成煉瓦づくりの建築が建ちならび、下水道も整備されていた。浴場、会議場、穀物倉庫など公共建築物もつくられ、市街地に隣接して城塞があった。しかし、宮殿や陵墓は発見されず、強大な支配者のいない社会と思われる。遺跡からは赤地黒色彩文でろくろを用いた土器や、滑石に文字(インダス文字)を刻んだ印章が多く出土する。同類の印章はメソポタミアで多く発見されており、両地間の交流がさかんだったことがわかる。インダス文明を担った民族は不明だが、雄牛や菩提樹が崇拝され、すでに南アジア文明の源流がつくられていた。インダス文明は前1800年ごろ、河川流路の変更や気象の変化のために衰退したと考えられている。

(福井憲彦、本村凌二ほか『世界史B』東京書籍、2016年[2020年版]、66頁)

【アーリヤ人の来住】

前1500年ごろ、インダス川中流域のパンジャーブ地方に、西北からカイバル峠をこえてインド=ヨーロッパ語系のアーリヤ人(Aryans)が移住してきた。彼らは二輪の戦車を駆使して、先住民と戦いながら各地に進出していった。アーリヤ人は、火や雷などを自然神として崇拝した。この時期に、これらの神々への讃歌を集めた『リグ=ヴェーダ(Rig Veda)』が編纂された。

前1000年ごろ、アーリヤ人はガンジス川中流域に進出し、森林を焼き払い、稲作を開始した。牧畜社会から定着農耕社会へ移行するとともに、軍事指導者が世襲的な王族・武人階層(クシャトリヤ)を形成した。先住民の信仰や儀礼はアーリヤ人の宗教のなかにとりいれられ、司祭者(バラモン)がつかさどる祭儀は複雑化し、つぎつぎとヴェーダが編纂された。ヴェーダを中心とした宗教をバラモン教という。バラモンは高い権威をもち、人々をバラモン(brahmana)、クシャトリヤ(kshatriya)、一般庶民(ヴァイシャ vaishya)、隷属民(シュードラ shudra)の四つの種姓(ヴァルナ Varna)と枠外の賤民(不可触民)に分ける身分制によって社会を秩序づけようとした。ヴァルナはのちのカースト(caste ジャーティ jati)制度の基礎となった。

(福井憲彦、本村凌二ほか『世界史B』東京書籍、2016年[2020年版]、66頁~67頁)

【新しい思想の出現】

前7世紀ごろ、ガンジス川流域では稲作農業や手工業が発展し、商業活動が活発になり、城壁のある都市をもつ国家が数多くつくられた。こうした社会的・経済的な発展を背景に、前6世紀ごろ、哲学的な「ウパニシャッド(Upanishad)」(奥義書)文献が編纂された。そこでは宇宙の根本原理(ブラフマン brahman)と自己(アートマン atman)を合一すれば、業(カルマ karma)によって決定された輪廻からときはなれたれ解脱することができると説かれた。

業、輪廻、解脱の考えは、前5世紀ごろ、ガウタマ=シッダールタ(Gautama Siddhartha ブッダ Buddha, 前563ごろ~前483ごろ)によって深められた。現在のインドとネパールの国境周辺で王国を形成していたシャーキャ(釈迦)族の王子として生まれたブッダは、苦の原因から離脱する正しい認識の方法(四諦)と、正しい実践の方法(八正道)を説いて仏教の祖となった。また、マガダ国のクシャトリヤ出身のヴァルダマーナ(Vardhamana マハーヴィーラ Mahavira, 前549ごろ~前477ごろ)は、禁欲的な苦行と徹底的な不殺生により解脱を得るとするジャイナ教を創始した。ヴェーダの権威を批判する仏教やジャイナ教は、保守的なバラモンの支配に不満をもつ商人や王侯に支持され、インド全域に広がった。

(福井憲彦、本村凌二ほか『世界史B』東京書籍、2016年[2020年版]、67頁)

【最初の統一王朝――マウリヤ朝】

十六大国といわれた北インドの国家群のなかではコーサラ国(Kosala)とマガダ国(Magadha)がとくに有力であったが、マガダ国が前5世紀ごろにコーサラ国を滅ぼし、前4世紀にはマガダ国がナンダ朝(Nanda)のもとで北インド最大の勢力に成長した。この時期、アケメネス朝ペルシアはインダス川西岸に進出していた。その後、ペルシアを倒したアレクサンドロス大王が前326年までにインダス川流域を制圧し、北西インドは一時彼の大帝国に組みいれられた。いっぽう、マガダ国では前317年ごろ、武将チャンドラグプタ(Chandraguputa, 在位前317ごろ~前269ごろ)がパータリプトラ(現パトナ)を都とするマウリヤ朝(Maurya, 前317ごろ~前180ごろ)を建てた。マウリヤ朝は、西はアフガニスタン南部、東はガンジス川下流域、南はデカン高原にいたるインド最初の大帝国を形成し、第3代アショーカ王(Ashoka, 在位

前268ごろ~前232ごろ)のとき、帝国の領域は最大となった。アショーカ王は仏教の強い影響を受け、その広大な帝国を統治する理念として、不殺生、従順、慈悲などの倫理(法、ダルマ)をかかげ、ダルマの大切さを説く詔勅を各地の言語で崖や石柱に刻んだ。この詔勅刻文は広大な領域の各地で発見されている。しかし、アショーカ王の死後、バラモンなど非仏教勢力の反発もあって、マウリヤ朝は衰退した。

(福井憲彦、本村凌二ほか『世界史B』東京書籍、2016年[2020年版]、67頁~68頁)

【クシャーナ朝と大乗仏教】

マウリヤ朝は前2世紀の初頭に滅び、北インドの中央部は4世紀のグプタ朝の成立まで政治的な分裂がつづいた。しかし、この間にも仏教は商人などの都市民の支持を得て、インド各地で栄えた。このころ、仏教は、僧が守るべき戒律の教えや解釈をめぐっていくつかの部派に分かれた(部派仏教)。さらに、衆生の救済を重視し、悟りや知恵を求める修行者を広く菩薩として信仰する大乗仏教がおこった。2世紀ごろ、ナーガールジュナ(Nagarjuna, 竜樹, 2~3世紀)がその教理を体系化した。

西北インドに接するバクトリアでは、アレクサンドロスの退却後もギリシア系の人々がとどまり、都市国家を形成していた。前2世紀にはいると西北インドに勢力を広げ、仏教をはじめとするインドの文明の影響を受ける一方、ヘレニズム文明をインドに伝えた。前1世紀にはイラン系のサカ人が、後1世紀には、大月氏の支配下にあったクシャーナ族が西北インドを征服した。クシャーナ族が建てたクシャーナ朝(Kushana, 1~3世紀)は、2世紀中ごろにはカニシカ王(Kanishka, 在位130ごろ~170ごろ)が北インドから中央アジアに及ぶ地域を支配し、都のプルシャプラ(現ペシャワール)から東西交易をおさえた。中国の絹、中央アジアの玉がクシャーナ朝領内にもたらされ、ローマに向けて船積みされ、かわりにローマからは金貨がもたらされた。こうしてインド、中央アジア、ペルシア、ギリシアの諸文明がこの地で混じりあった。

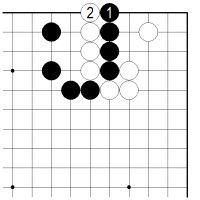

カニシカ王は大乗仏教を手厚く保護し、このころからヘレニズム文明の影響もあって仏像がつくられるようになった。ともにクシャーナ朝の支配下にあった西北インドとガンジス川流域で異なる仏像様式が発展し、ガンダーラ美術とよばれる前者の仏教美術は、大乗仏教とともに東西交易路にのって中央アジアから東アジアに広がった。3世紀、クシャーナ朝はササン朝ペルシアの圧迫により衰亡した。

<ガンダーラ様式の仏像>

髪形や口ひげ、高い鼻といった風貌や衣服のひだなどに、ギリシア彫刻の強い影響がみられる(ガンダーラ出土)。

<マトゥラー様式の仏像>

ガンジス川流域で発展した仏像様式は、同地域におけるクシャーナ朝の支配拠点であったマトゥラーの名をとってマトゥラー様式という。洗練されたガンダーラ様式と異なり、粗削りではあるが力強い作風が特徴的である。

(福井憲彦、本村凌二ほか『世界史B』東京書籍、2016年[2020年版]、68頁~69頁)

2インド世界の形成

【グプタ朝と古典文化の開花】

4世紀前半に、ガンジス川中流域、かつてのマガダ国の故地から台頭したチャンドラグプタ1世(Chandraguputa I 在位320ごろ~335ごろ)がパータリプトラを都としてグプタ朝(Gupta 320ごろ~550ごろ)を建てた。同世紀後半には、チャンドラグプタ2世(Chandraguputa II 在位376ごろ~415ごろ)が北インドの大部分を統一した。

グプタ朝の時代には、従来のバラモン教に民間信仰や神々をとりいれたヒンドゥー教の基礎が確立した。ヒンドゥー教では、世界保持者で万能の主宰者であるヴィシュヌ(Vishnu)と、破壊と創造の神シヴァ(Shiva)が主神とされた。また、古くから伝承されていた戦争叙事詩『マハーバーラタ』とラーマ王子の物語『ラーマーヤナ』の二大叙事詩がまとめられた。グプタ朝期以前に成立した『マヌ法典』は、ヴァルナごとに人々の生活規範を定め、王の義務や民法、刑法をまとめたもので、大きな影響力をもつようになっていった。

バラモン教からヒンドゥー教への展開がすすんだころ、バラモンをおもな担い手とする天文学、数学、医学などの諸学問も発展した。とくにインド数学の数字、十進法、ゼロの概念などは、のちにイスラーム世界を通じてヨーロッパに伝えられ、近代数学の基礎となった。サンスクリット語はヴェーダの言語であり、当初は聖なる言葉としてバラモン教の文献でもっぱら用いられていた。しかし、グプタ朝期までには、さまざまな学問の文献や王の事績を記録する碑文などにも広く使われるようになった。文学でも、北インドに詩人カーリダーサ(Kalidasa

5世紀ごろ)が登場し、仙人の娘シャクンタラーと王の波瀾万丈の恋を描いた戯曲『シャクンタラー』をはじめとする作品をサンスクリット語で著した。こうして、ヒンドゥー教とサンスクリット語による諸学芸を中心とするヒンドゥー文明の基礎が確立された。

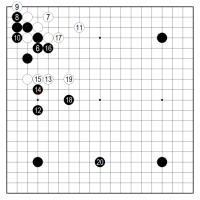

グプタ朝期には仏教も栄え、ナーランダー僧院が仏教教学の中心となった。アジャンター石窟寺院の主要部もこの時代につくられた。この時期の仏像は、優美さとやさしさをもち、グプタ様式とよばれた。また、石窟寺院の壁面は、グプタ様式の彫像を彷彿とさせる仏や神などの姿を描いた絵画でいろどられた。

グプタ朝は、服属した地方勢力の連合的な性格が強く、その支配は分権的であった。5世紀後半以降、西北インドのフーナ(Huna)が侵入したこともあって地方勢力は自立を強め、6世紀半ばにグプタ朝は瓦解した。フーナは一時的に北インドの広い地域を支配したが、グプタ朝から自立した地方勢力にやぶれ、西北インドに撤退した。

<グプタ様式の仏像>

目を半ば閉じた優美で気品のある顔や、薄い衣を着た体の表現に純インド的な特色がみられる(マトゥラー出土)。

(福井憲彦、本村凌二ほか『世界史B』東京書籍、2016年[2020年版]、71頁~72頁)

【ヒンドゥー教と仏教の新展開】

グプタ朝が衰退したころから、ヒンドゥー教ではシヴァ神やヴィシュヌ神を祀る石造の寺院が本格的に建てられるようになり、寺院で行なわれる諸儀礼が発達した。また、特別な修行や呪文によって超自然的な力や現世利益が獲得できるとする教えも広がった。この教えをタントリズムという。さらに6世紀ごろから、神々への絶対的な帰依を説くバクティの思想が影響をもつようになった。南インドで体系化されたバクティはやがてインド各地に広まり、神への信愛を感情的にうたう数多くの詩文学を生みだした。神への献身的な愛のみが救いをもたらすとするバクティの宗教指導者のなかには、寺院儀礼やカースト制を批判するものもいた。

同じころ、仏教でもタントリズム的な密教が成立し、東インドを中心に広がった。また、グプタ朝衰退後も諸王朝の保護を受けてナーランダーをはじめとする僧院では教義の研究がすすめられた。しかし密教の発展とともにヒンドゥー教とのちがいが曖昧になったこともあり、仏教はやがてヒンドゥー教に吸収され、インドにおいては衰退した。バクティをかかげた宗教運動が仏教やジャイナ教を攻撃したこともあり、ヒンドゥー教がインド全域の幅広い階層の間に定着することになった。

(福井憲彦、本村凌二ほか『世界史B』東京書籍、2016年[2020年版]、72頁~73頁)

【地方の発展】

7世紀前半にハルシャ=ヴァルダナ(Harsha Vardhana, 在位606~647)がカナウジを都として、一時、北インドの大部分を統一したが、その死とともに帝国も解体した。以後、インド各地に諸王国が分立する状況が長くつづいた。この時代、南インドには活発なインド洋交易にも支えられて有力な諸王国が出現した。東海岸ではパッラヴァ朝(Pallava 3世紀~9世紀末)が7世紀から栄え、デカン高原を本拠として8世紀に成立したラーシュトラクータ朝(Rashutrakuta, 754~973)は、西海岸を支配するとともに北インドにも勢力をのばした。11世紀には半島南端のチョーラ朝(Chola, 前3世紀ごろ~13世紀)が有力になり、スリランカやスマトラにも軍を派遣し、インド半島から東のインド洋の覇権を握った。チョーラ朝は海上交易のさらなる発展をめざして中国の宋に使節を派遣し、以後、15世紀まで南インドの諸王国と中国との間で使節の交換が行われた。

インド各地の諸王国では、グプタ朝の文化が継承されるとともに地域色の強い文化の発展もみられた。サンスクリット語とならんで、さまざまな地域語によっても文学作品が書かれるようになり、ヒンドゥー教の寺院は地域的に特徴のある様式でつくられた。また、農業開発が各地ですすみ、農村を直接支配する領主層が生まれ、農村での分業が発達した。ヴァルナの概念がヒンドゥー教とならんで社会に広く浸透していくとともに、商業や、各種の手工業、サービス業などの職業が世襲化されて各職業集団が固定化し、カースト(caste ジャーティ)制度の基盤が成立した。こうして、ヒンドゥー教とカースト制度を共通の特徴としつつ、政治的にも文化的にも独自性が強い諸地域からなるインド社会の原型が形成された。

(福井憲彦、本村凌二ほか『世界史B』東京書籍、2016年[2020年版]、73頁~74頁)

【インド文明の広がり】

東西交易の要衝に位置するインドで成立した宗教や諸学芸は、陸と海の道を通じてアジアの諸地域にもたらされた。大乗仏教と密教は、それぞれ成立間もなくしてインドから東方のアジア諸地域に伝わった。各地の支配者は自らと国家の繁栄を願って大規模な仏教寺院をつくらせた。紀元前後から数世紀の間、仏教を信仰する商人や僧が海と陸の道を通じてユーラシアの東半をさかんに往来し、地域間の交流を促進した。チャンドラグプタ2世期の5世紀初頭にインド、スリランカを歴訪した東晋の僧法顕、7世紀前半にナーランダー僧院で学び、さらにハルシャ=ヴァルダナの宮廷を訪れた唐の僧の玄奘、同じ7世紀の後半に海路でインドに渡り同僧院で学んだ義浄はとくに有名である。この間、インドからも数多くの僧が仏教布教のために東方に向けて旅立ち、中国やチベットでは仏典の翻訳などで活躍した。中国では漢訳された大乗仏教の経典を通して、仏教はさらに朝鮮半島や日本へと広がっていった。こうしたなかで、ガンダーラ様式やグプタ様式も東方に伝わり、中国や朝鮮半島、日本の仏教美術に影響を与えた。グプタ朝期に確立したヒンドゥー教とサンスクリット語による諸学芸もインドをこえて広がり、とくに東南アジアではその伝統文化を構成する一部となった。

このように、ユーラシアの東半では、仏教やサンスクリット語などのインド生まれの文明を共有することで地域間の交流が促進された。しかし、インドでヒンドゥー教の優位と仏教の衰退が明らかになったころ、イスラーム教とムスリム商人の台頭もあって、そうした状況は大きく転換することとなった。

(福井憲彦、本村凌二ほか『世界史B』東京書籍、2016年[2020年版]、74頁~75頁)

第13章 ユーラシア諸帝国の繁栄

3 インドの大国―ムガル帝国

【インド=イスラーム文化】

ムガル帝国時代に、イスラーム教はインド全域に広まり、アクバルをはじめとする歴代皇帝が異教徒に対する融和政策をとったこともあって、ヒンドゥー文化と融合したインド=イスラーム文化が発達した。言語の面では、ペルシア語が公用語とされたが、北インドの地域語(のちのヒンディー語(Hindi))にペルシア語の語彙をとりいれたウルドゥー語(Urdu)も成立した。美術では、イランから入ってきたミニアチュールが、インドの伝統的様式と融合し、主として肖像や花鳥を描くムガル絵画に発展した。建築では、第5代シャー=ジャハーン(Shah Jahan 在位1628~58)が建てたタージ=マハル(Taj Mahal)に代表されるイスラーム建築が発展した。いっぽう、ムガル帝国の平和のもとでヒンドゥー教徒の全インド的な交流が活発化し、多くの巡礼者が訪れる聖地は、寺院などの壮麗な建築物でいろどられるようになった。

<タージ=マハル>

シャー=ジャハーン帝が愛妃ムムターズ=マハルの死をいたんでアグラ郊外に建てた墓廟。

イラン建築を受けついだ、インドの代表的なイスラーム建築である。

(福井憲彦、本村凌二ほか『世界史B』東京書籍、2016年[2020年版]、223頁)

第2章 アジア・アメリカの古代文明

1 インドの古典文明

【インド文明の形成】

インドでもっとも古い文明は、前2600年頃におこった青銅器時代の都市文明であるインダス文明(Indus)である。インダス川流域のモエンジョ=ダローやハラッパーを代表する遺跡は、すぐれた都市計画に基づいてつくられていた。沐浴場や穀物倉をそなえた煉瓦づくりの都市遺跡であり、きわめて広い範囲に分布している。遺跡からは、印章や、ろくろでつくられた彩文土器が発見されている。また、そこでは、現在でも解読されていないインダス文字が使われていた。のちのヒンドゥー教の主神であるシヴァ神の原型や牛の像などもみつかっていることから、インド文明の源流をなすものと考えられている。

インダス文明は前1800年頃までに衰退したが、その原因は解明されていない。

(木村靖二ほか『詳説世界史 改訂版』山川出版社、2016年[2020年版]、53頁~54頁)

【アーリヤ人の進入とガンジス川流域への移動】

前1500年頃、中央アジアからカイバル峠をこえ、インド=ヨーロッパ語系の牧畜民であるアーリヤ人(Aryans)が、インド西北部のパンジャーブ地方に進入しはじめた。アーリヤ人の社会は、まだ人々のあいだに富や地位の差がうまれていない部族的な社会であった。雷や火などの自然神が崇拝され、さまざまな祭式がとりおこなわれた。それらの宗教的な知識をおさめたインド最古の文献群をヴェーダと呼び、そのうち、賛歌集である「リグ=ヴェーダ(Rigveda)」からは、この時期の多神教的な世界観を知ることができる。

前1000年をすぎると、アーリヤ人は、より肥沃なガンジス川上流域へ移動を開始した。青銅器にかわり、森林の開墾に適した鉄製の道具が使われるようになり、牛によって引かれる鉄の刃先をつけた木製の犂もうみだされた。また、それまでの大麦や小麦から、稲の栽培が中心におこなわれるようになっていった。

アーリヤ人と先住民がまじわって社会が成立する過程で、ヴァルナ制と呼ばれる身分的上下観念がうまれた。ヴァルナ制とは、人は、バラモン(司祭)、クシャトリヤ(武士)、ヴァイシャ(農民・牧畜民・商人)、シュードラ(隷属民)という四つの身分にわかれるとする観念である。バラモンたちは、複雑な祭祀を正確にとりおこなわれなければ神々から恩恵をうけることができないとして、自身を最高の身分とした。彼らがつかさどる宗教をバラモン教という。

(木村靖二ほか『詳説世界史 改訂版』山川出版社、2016年[2020年版]、54頁~55頁)

【都市国家の成長と新しい宗教の展開】

ヴェーダ時代が終わり、部族社会がくずれると、政治・経済の中心はガンジス川上流域から中・下流域へと移動し、前6世紀頃には城壁でかこまれた都市国家がいくつもうまれた。それらのなかからコーサラ国(Kosala)、つづいてマガダ国(Magadha)が有力となった。

このような都市国家で勢力をのばしてきた武士階層のクシャトリヤや、商業に従事するヴァイシャの支持を背景にして新しい宗教がうまれ、影響力をもつようになっていった。第一は、仏教である。開祖ガウタマ=シッダールタ(Gautama Siddhartha 前563頃~前483頃[諸説あり]、尊称はブッダ)は、動物を犠牲に捧げる供儀や難解なヴェーダ祭式、バラモンを最高位とみなすヴァルナ制などを否定した。ガウタマは、心の内面から人々の悩みをとくことを重視し、生前の行為によって死後に別の生をうける過程がくりかえされるとする輪廻転生という迷いの道から、人はいかに脱却するかという解脱の道を説いた。第二は、ヴァルダマーナ(Vardhamana, 前549頃~前477頃)を始祖とするジャイナ教である。ジャイナ教は、仏教と同じく、バラモン教の祭式やヴェーダ聖典の権威を否定した。とくに苦行と不殺生を強調した点に特徴がある。

こうしたバラモンの権威を否定する新しい動きとならんで、第三に、バラモン教にも改革運動が生じた。それまでの祭式至上主義から転換し、内面の思索を重視したウパニシャッド哲学がそれである。また、この頃から民間信仰を吸収し、ヴェーダの神々にかわってシヴァ神(Siva)やヴィシュヌ神(Vishnu)が主神となるヒンドゥー教がめばえはじめた。

(木村靖二ほか『詳説世界史 改訂版』山川出版社、2016年[2020年版]、55頁~56頁)

【統一国家の成立】

前4世紀にあると、マケドニアのアレクサンドロス大王がアケメネス朝を滅ぼし、さらに西北インドにまで進出した。王はインダス川流域を転戦し、その影響で各地にギリシア系の政権が誕生した。この混乱から前4世紀の終わりに登場したインド最初の統一王朝がマウリヤ朝(Maurya, 前317頃~前180頃)であった。創始者のチャンドラグプタ王(Chandragupta,在位前317~前296頃)は、ガンジス川流域を支配していたマガダ国のナンダ朝(Nanda)を倒して首都をパータリプトラにおいた。つづいてインダス川流域のギリシア勢力を一掃し、さらに西南インドとデカン地方を征服した。

マウリヤ朝の最盛期を築いたのはアショーカ王(Ashoka, 在位前268頃~前232頃)であった。王は、征服活動の際に多くの犠牲者を出したことを悔い、しだいに仏教に帰依するようになった。そして、武力に訴える征服活動を放棄し、ダルマ(法、まもるべき社会倫理)による統治と平穏な社会をめざして各地に勅令を刻ませた。また、仏典の結集(編纂)や各地への布教をおこなった。しかし官僚組織と軍隊の維持が財政困難をまねいたことや、王家に対するバラモン階層の反発もあり、マウリヤ朝はアショーカ王の死後、衰退した。

(木村靖二ほか『詳説世界史 改訂版』山川出版社、2016年[2020年版]、56頁~57頁)

【クシャーナ朝と大乗仏教】

マウリヤ朝の衰退に乗じて、前2世紀にギリシア人勢力がバクトリア地方から西北インドに進出した。つづいてイラン系遊牧民が西北インドに進出し、紀元後1世紀になると今度はバクトリア地方からクシャーン人(Kushans)がインダス川流域にはいってクシャーナ朝(Kusana,1~3世紀)をたてた。2世紀半ばのカニシカ王(Kanishka, 在位130頃~170頃)の時代が最盛期であり、中央アジアからガンジス川中流域にいたる地域を支配した。

クシャーナ朝は交通路の要衝にあり、国際的な経済活動が活発におこなわれた。ローマとの交易が盛んであり、大量の金がインドにもたらされた。ローマの貨幣を参考にして金貨が大量に発行されたが、貨幣にはイランやギリシア・インドなどの文字や神々が描かれ、活発な東西交流がみられたことを示している。

紀元前後には、仏教のなかから新しい運動がうまれた。それまでの仏教は、出家者がきびしい修行をおこなって自身の救済を求めるものであった。それに対して、新しい運動では、自身の悟りよりも人々の救済がより重要と考え、出家しないまま修行をおこなう意義を説いた菩薩信仰が広まった。この運動を、あらゆる人々の大きな乗りものという意味をこめてみずから大乗と呼び、旧来の仏教は自身のみの悟りを目的とした利己的なものであると批判し、小乗と呼んだ。また、それまでブッダはおそれ多いものとされ、具体的な像がつくられることはなかったが、ヘレニズム文化の影響をうけ、仏像がうみだされた。クシャーナ朝の保護をうけた大乗仏教は、ガンダーラ(Gandhara)を中心とする仏教美術とともに各地に伝えられ、中央アジアから中国・日本にまで影響を与えた。また、すべてのものは存在せず、ただその名称だけがあると説いた竜樹(ナーガールジュナ Nagarjuna, 生没年不詳)の空(くう)の思想は、その後の仏教思想に大きな影響を与えた。

クシャーナ朝は3世紀になると、西はイランのササン朝に奪われ、東は地方勢力の台頭をうけて滅亡した。クシャーナ朝とならんで有力であったのは、西北インドから南インドにかけての広い領域で勢力をもったサータヴァーハナ朝(Satavahana, 前1~後3世紀)であった。仏教やジャイナ教の活動が盛んであったこの王朝のもとで、北インドから南インドへ多くのバラモンがまねかれた。その結果、北インドと南インドの文化の交流がすすむことになった。また、ローマとの交易もみられた。

(木村靖二ほか『詳説世界史 改訂版』山川出版社、2016年[2020年版]、57頁~59頁)

【インド古典文化の黄金期】

4世紀にはいるとグプタ朝(Gupta, 320頃~550頃)がおこり、チャンドラグプタ2世(Chandraguputa II, 在位376頃~414頃)のときに最盛期を迎え、北インド全域を統治する大王国となった。

グプタ朝は、分権的な統治体制が特徴であり、支配地域は、中央部の王国の直轄領、従来の支配者がグプタ朝の臣下として統治する地域、および領主が貢納する周辺の属領から構成された。この時代には仏教やジャイナ教が盛んとなり、中国(東晋)から法顕が訪れた。その一方で、一時影響力を失いかけていたバラモンが再び重んじられるようになり、バラモンのことばであるサンスクリット語(Sanskrit)が公用語化され、また、彼らの生活を支えるために村落からの収入が与えられた。

民間の信仰や慣習を吸収して徐々に形成されていたヒンドゥー教が社会に定着するようになったのも、グプタ朝の時代である。ヒンドゥー教は、シヴァ神やヴィシュヌ神など多くの神々を信仰する多神教である。特定の教義や聖典に基づく宗教ではなく、日々の生活や思考の全体に関わる宗教として、現在にいたるまでインド世界の独自性をつくりあげる一つの土台となっている。

この時代には、『マヌ法典』や、サンスクリットの二大叙事詩『マハーバーラタ』『ラーマーヤナ』などが長い期間をかけてほぼ現在伝えらえるような形に完成した。また宮廷詩人カーリダーサ(Kalidasa, 5世紀)により、戯曲『シャクンタラー』がつくられた。天文学や文法学・数学なども発達し、十進法による数字の表記法やゼロの概念もうみだされ、のちにイスラーム世界に伝えられて自然科学を発展させる基礎となった。美術では、ガンダーラの影響から抜け出て、純インド的な表情をもつグプタ様式が成立し、インド古典文化の黄金期が出現した。都市での経済活動も活発であり、王の像が描かれた金貨や宝貝などさまざまな貨幣が発行された。

グプタ朝は、中央アジアの遊牧民エフタルの進出により西方との交易が打撃をうけたことや、地方勢力が台頭したことにより衰退し、6世紀半ばに滅亡した。その後、ハルシャ王(Harsha, 在位606~647)がヴァルダナ朝(Vardhana, 606~647)をおこして北インドの大半を支配したが、その死後、急速に衰退した。

当時の支配者の多くはヒンドゥー教の熱心な信者であったが、信仰に関して排他的ではなく、仏教やジャイナ教にも保護を与えた。たとえば、唐からインドに旅した玄奘(602~664)は、ハルシャ王の厚い保護をうけながらナーランダー僧院で仏教を学び、帰国して『大唐西域記』を著した。また、7世紀後半には義浄(635~713)がインドを訪れ、『南海寄帰内法伝』を著した。しかし、仏教はグプタ朝衰退後の商業活動の不振によって商人からの支援を失い、また、仏教やジャイナ教を攻撃するバクティ運動が6世紀半ばから盛んになったことなどにより、衰退に向かった。

8世紀からイスラーム勢力が進出してくる10世紀頃までのインドは、地方政権の時代となり、北インドではラージプートと総称されるヒンドゥー諸勢力の抗争が続いた。ベンガル地方の王朝は、ナーランダーを仏教の中心地として復興させ、インドの他地域で衰退していた仏教に最後の繁栄期をもたらした。

(木村靖二ほか『詳説世界史 改訂版』山川出版社、2016年[2020年版]、59頁~61頁)

第Ⅲ部 第7章 アジア諸地域の繁栄

【ムガル帝国の成立とインド=イスラーム文化の開花】

16世紀にはいると、中央アジア出身のティムールの子孫バーブル(Babur, 在位1526~30)が、カーブルを本拠にして北インドに進出しはじめた。バーブルは、1526年のパーニーパット(Panipat)の戦いでデリー=スルタン朝最後のロディー朝の軍に勝利をおさめ、ムガル帝国(Mughal,1526~1858 )の基礎を築いた。

15~16世紀のインド社会では、イスラーム教とヒンドゥー教との融合をはかる信仰が盛んとなった。(中略)

文化面でも融合への積極的な動きがみられた。ムガル宮廷にはイラン出身者やインド各地から画家がまねかれ、細密画が多数うみだされた。各地の王の宮廷では、地方語による作品がうみだされると同時に、それらの作品のペルシア語への翻訳がすすんだ。公用語のペルシア語がインドの地方語とまざったウルドゥー語も誕生した。また、建築においても、インド様式とイスラーム様式が融合したタージ=マハルなどの壮大な建築が現在に残された。

<タージ=マハル>

ムガル帝国第5代皇帝シャー=ジャハーン(在位1628~58)によって妃ムムターズ=マハルのために造営された墓廟。均整のとれた全体の姿はもちろん、大理石をもちいた浮き彫りや透かし彫り、貴石をはめこんだ壁などで装飾され、インド=イスラーム建築の代表とされる。

(木村靖二ほか『詳説世界史 改訂版』山川出版社、2016年[2020年版]、197頁~199頁)

Chapter 3 The South Asian World 1 Expansion of the North Indian World

■Indus Urban Civilization

Around 2500 BC, many cities such as Harappa(ハラッパ), Mohenjodaro(モヘンジョ=ダロ) and Dholavira(ドーラ=ヴィーラ) sprang up in and around the Indus River basin.

This urban civilization was called the Indus civilization(インダス文明). Characteristics of

this civilization were in a planned urban construction. Along the roads,

which were defined in an orderly manner, houses of fired bricks were constructed and well

maintained sewers were equipped. And public facilities such as baths, conference rooms,

and grain warehouses were also built. Additionally, forts were built adjacent to the city

centers. However, it appears that neither palaces nor tombs will ever be found. It might be

concluded that it was a society without a mighty ruler. Wheel-made pottery with patterns

painted in black on red clay, and steatite seals with inscriptions have been excavated from

the ruins. Although the Indus script(インダス文字) has not yet been deciphered, many similar seals have been found in Mesopotamia. It is believed that there had been active

interaction between the two regions. Little is known about the ethnic groups that played

an important role in the Indus civilization, but we know they worshiped bulls and Bodhi trees. Lingas and statues resembling Siva have been excavated. So, it can be assumed that

the origin of South Asian civilization had been made already. It is thought that around 1800 BC the Indus civilization declined due to the changes of climate and the path of the river.

■Aryan Living

Around 1500 BC, in the Punjab region located in the middle of the Indus basin, the Indo-

European Aryan people(アーリア人) moved through the northwest crossing the Khyber Pass. By making full use of two-wheeled chariots, they went on to conquer the indigenous people. The Aryans worshipped fire, lightning and other forces as gods of nature. During this time, the Rigveda, a collection of hymns to these gods, was compiled.

Around 1000 BC, the Aryans advanced into northeastern India along the Ganges River.

They burned the forest of the river basin and started planting rice. Along with the transition to an agricultural society from pastoral society, military leadership formed a hereditary royal-warrior class (Kshatriya). Indigenous beliefs and rituals were incorporated into the Aryan religion, which developed more complex rituals. Veda scriptures were compiled one after another and increased authority was given to priests

(Brahmins バラモン), who were familiar with the rituals. They divided people into four classes of people(Varnas), namely Brahmin (priests), Kshatriya(warriors クシャトリア), Vaishya (commoners ヴァイシャ) and Shudra (servants シュードラ). There were also

the untouchables ― the lowest people who were outside the other castes. People were

forced to strictly observe this caste system(カースト制). Varna was the basis of the caste

(Jati) system in later ages.

■Emergence of New Ideas

Around the 7th century BC, rice farming and handicrafts developed; commercial activity

in the Ganges River basin became active; and many walled city-states were established.

Around the 6th century BC, within the background of this constant development of society

and the economy, The Upanishads(ウパニシャッド), an esoteric book of philosophical

literature, was compiled. It was preached that when fundamental principles (Brahman)

of the universe and the self (Atman) were combined, people could be free from samsara

(metempsychosis 輪廻) which is determined by the actions (karma 業[カルマ]) and nirvana

(解脱) could be attained.

Around the 5th century BC, the idea of karma, samsara and nirvana were deepened by

Gautama Siddhartha (ガウタマ=シッダールタ, Buddha ブッダ). Born as a prince of the

Shakya tribe, he founded Buddhism(仏教). He taught the correct way to escape the cause

of suffering (Four Noble Truths 四諦) and the correct method of practice

(Eightfold Noble Path 八正道). In addition, Vardhamana (ヴァルダマーナ Mahavira

マハーヴィーラ) born at Kshatriya of Magadha, founded the religion of Jainism

(ジャイナ教). It preached the liberation by ascetic practices and complete non-violence.

Buddhism and Jainism criticized the authority of the Vedas. These two religions spread throughout India, supported by the merchants and princes who were dissatisfied with the dominance of the conservative Brahmin.

■The First Unified Dynasty ―the Maurya Dynasty

Groups of city-states in North India, which had been said to be sixteen great powers

(mahajanapadas), were integrated into two big powers, i.e. the Kosala area and the

Magadha(マガダ) area. The Magadha area annexed the Kosala area in the 5th century BC

and became the greatest force in North India. During this period the Achaemenid Perisian

empire, which advanced to the west bank of the Indus River, had been in contact with the

Magadha country. In 326 BC, the army of Alexander the Great defeated the Persians.

He had advanced to the Indus River basin but turned back due to opposition of his

subordinates. This event gave a great stimulus to the political situation in India.

Then Chandragupta(チャンドラグプタ), a Magadha’s warlord, established

the Maurya dynasty(マウリア朝) around 317 BC with Pataliputra (present Patna)

as its capital. The Maurya dynasty formed the first great empire of India, having its

territory from southern Afghanistan in the west through the reaches of the Ganges

River in the east and to the Deccan plateau in the south. The heart of the empire

in the territory was directly controlled area governed by a vast number of bureaucrats, and royal families were sent to tributary countries of the frontier to govern. At the time of

King Asoka(アショーカ王), the third king, the Empire had the largest territory;

almost all of India except the southernmost part of the peninsula. Strongly influenced by

Buddhism, Asoka followed the philosophy to govern a vast empire with the ethics (law or

Dharma) of non-violence, obedience and mercy. He carved the imperial proclamation of

Dharma into stone pillars and rocks in the local languages. These imperial edicts have

been found all over the vast territory. However, after the death of Asoka, the vast empire

was divided due to the forces opposing Buddhism, including the Brahmin, and the collapse

of the national budget.

■The Kushan Dynasty and Mahayana Buddhism

In the central part of North India, after decline of the Maurya dynasty in the 2nd century

BC, political schism lasted until the establishment of the Gupta dynasty in the 4th century

BC. However, with the support of the people of the cities such as merchants, Buddhism

also flourished in many parts of India during this period. Around this time, the Buddhism

was divided into several sects (Buddhist schools). The Theravada Buddhism(上座部仏教)

spread to Sri Lanka and became the source of Buddhism in Southeast Asia

(Southern Buddhism).

Mahayana Buddhism(大乗仏教), which emphasized the relief of all sentient beings

and the worship of bodhisattvas, began from around the 1st century AD. Around the 2nd

century, Nagarjuna(ナーガールジュナ) formulated its doctrine and Mahayana Buddhism

spread to Central Asia and East Asia through the trade routes (Northern Buddhism).

After the Maurya dynasty went into decline, people from Iran and Greece frequently

invaded northwestern India. In the 1st century BC, the Saka tribes (of Iranian origin) and

Parthians invaded. In the 1st century AD, the Kushana (also of Iranian origin), which was

under the control of the Yuezhi, conquered northwestern India and built the Kushana

dynasty(クシャーナ朝). Around the 2nd century, King Kanishka(カニシカ王) of the Kushana

dynasty dominated the area ranging from the North India to Central Asia. He established

its capital in Purushapura (present Peshawar) and controlled the East-West trade. Chinese

silk and jade from Central Asia were brought to Purushapura to be shipped to Rome.

In exchange, gold coin was brought from Rome to Purushapura. The civilizations of India,

Central Asia, Persia and Greece thus mixed in this area.

King Kanishka supported Mahayana Buddhism, and the anthropomorphic

representations of Buddha were made under the influence of Hellenistic civilization around

this time. The Gandhara style(ガンダーラ様式) of Buddhist art spread from Central Asia

to East Asia through the East-West trade routes, together with Mahayana Buddhism.

In the 3rd century, the Kushana dynasty was ruined by the invasion of the Sasanian Persia.

(本村凌二ほか『英語で読む高校世界史 Japanese high school textbook of the WORLD HISTORY』講談社、2017年[2018年版]、55頁~58頁)

Chapter 3 The South Asian World

2 Establishment of the Hindu World

■Development of the South Indian World

As the inland trade between the east and the west became active, marine trade between

the east and the west also became popular from around the 1st century. This is because a

navigation method to make direct, nonstop voyages from the Arabian peninsula to the coast of the Indian peninsula using the monsoon of the Indian Ocean was developed.

Merchants from Syria, Egypt and Abyssinia (Ethiopia) launched their operation in the

Indian Ocean. Through the sea routes, large quantities of spices such as pepper were

exported from India to the Mediterranean world, and Roman gold coins, glass and metalwork were brought from the Mediterranean world to India. A large number of such

gold coins contributed to the development of South India.

In accordance with the development of the Indian Ocean trade, many dynasties were

established in South India. The Satavahana (Andohra) dynasty(サータヴァーハナ朝),

which was established around the 1st century BC in the Deccan plateau, integrated

the east and west coasts of South India at the end of the 2nd century and flourished

by the Indian Ocean trade. Since this dynasty aggressively absorbed the culture of

North India, Buddhism and the Vedic religion (Brahmanism) spread in South India.

Also, at the southern tip of the peninsula, the Chola and Pandyan dynasties lasted

long on the basis of the maritime trade, and the culture based on the Tamil, a Dravidian

language, flourished.

On the other hand, around the 5th century BC, the Sinhalese (of Aryan origin) of North

India came to Sri Lanka and built Sinhalese kingdom(シンハラ王国) around the

4th century BC. Buddhism was introduced to Sri Lanka around the 3rd century BC,

and after that it became a center of preaching Southern Buddhism.

Since around the 2nd century BC, the Tamil in South India came there intermittently.

They are the origin of present Sri Lankan Tamil.

■Establishment of Hinduism and the Gupta Dynasty

In the first half of the 4th century AD, Chandragupta I(チャンドラグプタ1世), who

emerged from the middle reaches of the Ganges River, a homeland of the former Magadha,

built the Gupta dynasty(グプタ朝) with Pataliputra as its capital. In the second half of

that century, a large part of North India was unified under the control of Chandraguputa II

(チャンドラグプタ2世).

In the period of Gupta, various sects which incorporated folk religions to traditional

Vedic, were born and, the basis of Hindu(ヒンドゥー教), a religion peculiar to India,

was established. In the Hindu religion, Vishnu(ヴィシュヌ), which was the preserver of

the universe and almighty God, and Shiva(シヴァ), the God of destruction and creation,

became chief gods replacing Vedic god. In addition, the Mahabharata, a war epic

that had been handed down through the ages, and the Ramayana, a story of Prince Rama,

were compiled. They became popular literature though recitation and plays. Introduced

to Southeast Asia through the sea routes, they had a major impact on the traditional arts

of Southeast Asia. In addition, the Laws of Manu(マヌ法典) were compiled where norms

for the people depending on each Varuna were integrated with obligations of the king, civil

law and the penal code. Since then, the Laws of Manu became the principles and order in

Hindu society.

Brahmins developed astronomy, mathematics and medicine. Particularly of note,

Indian mathematics, such as numerals(数字), the decimal system(十進法) and the concept

of zero(ゼロの概念), was later passed on to Europe through the Islamic world.

These became the basis of modern mathematics. In the court of Gupta, Sanskrit literature

(サンスクリット語) became popular and a poet, Kalidasa wrote a play called Shakuntara.

Thus the foundation of Hindu civilization, which was popularized and survives today,

was established.

Buddhism flourished during the Gupta period and the Naranda monastery

(ナーランダ僧院) became the center of Buddhist learning. The main part of the cave

temples in Ajanta(アジャンター石窟寺院) was also built during this period. Buddha

statues of this period were called Gupta style with grace and kindness. The Gupta style

was exported to the east and became the basis of Buddhist art in China and the Korean

peninsula, as well as Japan.

The Gupta dynasty had strong nature of union from the local forces subjected to the

dynasty and the control was decentralized. In the 5th century, East-West overland trade

declined due to the confusion of the Roman Empire, and local autonomy became enhanced.

When the Ephthalites invaded northwestern India in the middle of the 6th century,

the Gupta dynasty collapsed and North India entered a long period of turmoil..

(本村凌二ほか『英語で読む高校世界史 Japanese high school textbook of the WORLD HISTORY』講談社、2017年[2018年版]、58頁~60頁)

Chapter 12 Prosperity of Empires in the Eurasian Continent

3 The Mughal Empire; Big Power in India

■Indo-Islamic Culture

In the Mughal Empire’s period, Islam spread over the whole of India, and being

influenced by Hindu culture, Indo-Islamic culture developed. Persian was an official

language, but people in North India spoke Hindi(ヒンディー語), and Urdu(ウルドゥー語)

was formed by incorporating Persian words into Hindi. In the arts, miniatures

(ミニアチュール), which were introduced into the culture from Iran, were transformed

into Mughal pictures with the main subjects of portraits, flowers and birds, and being

influenced by such Mughal one, Hindu drew Rajput pictures(ラージプート絵画).

In architecture, Islamic architecture represented by the Taj Mahal(タージ=マハル),

which the fifth emperor Shah Jahan(シャー=ジャハーン) constructed, developed,

while new style Hindu temples were also built in South India.

(本村凌二ほか『英語で読む高校世界史 Japanese high school textbook of the WORLD HISTORY』講談社、2017年[2018年版]、165頁)

(2023年10月1日投稿)

【はじめに】

今回のブログでは、高校世界史において、インド文化(文明)について、どのように記述されているかについて、考えてみたい。

参考とした世界史の教科書は、次のものである。

〇福井憲彦、本村凌二ほか『世界史B』東京書籍、2016年[2020年版]

〇木村靖二ほか『詳説世界史 改訂版』山川出版社、2016年[2020年版]

また、前者の高校世界史教科書に準じた英文についても、見ておきたい。

〇本村凌二ほか『英語で読む高校世界史 Japanese high school textbook of the WORLD HISTORY』講談社、2017年[2018年版]

※インド文化に関連して、福井憲彦、本村凌二ほか『世界史B』(東京書籍、2016年[2020年版])には、「日本のなかのヒンドゥー教の神々」と題して、興味深い「コラム」が載せられている。

(福井憲彦、本村凌二ほか『世界史B』東京書籍、2016年[2020年版]、75頁)

それは、大乗仏教の仏像についてのコラムである。

大乗仏教はグプタ朝期に、ヒンドゥー教の諸神を仏法の護持神として、その教義のなかにとりこんだ。仏典が漢訳されたときに、諸神は「天」とよばれて、日本に渡来してきた。

・川の神で学問・技芸をつかさどるサラスヴァティーが七福神の弁財天になり、もともとはガンジス川のワニを神格化したクンビーラが、航海や漁業の神、金毘羅様になったという。

・大黒天はシヴァの異名マハーカーラの漢訳である。

天神つまり大自在天も、シヴァの異名マヘーシュヴァラのことである。日本の「天神様」は菅原道真のことだが、天神様である道真はいつも牛と一緒だ。これはシヴァの乗り物ナンディ(聖牛)と関係があるのかもしれないという。

・聖天(しょうてん)様はシヴァの子どもで、象の頭をもったガネーシャであり、「寅さん」で有名な柴又の帝釈天は雷神インドラである。

・また、薬師寺所蔵の吉祥天像が有名な吉祥天はヒンドゥー教ではシヴァとならぶ主神ヴィシュヌの妻で、富と豊かさをつかさどるラクシュミーである

・仏教では、吉祥天は毘沙門天(多聞天)の后または妹とされるが、毘沙門天は伝説の神山スメール山(須彌山[しゅみせん])にあって北方世界を守護するヴァイシュラヴァナである。

・速くかけることを「韋駄天走り」というが、韋駄天はシヴァの子で子どもの病気をなおすスカンダである。速足伝説は、鬼が仏舎利を盗んだときに、スカンダがこれを追って取りもどしたという故事にもとづいている。

〇その他に、サンスクリット語(ヒンドゥー文明を代表する言葉)も、大乗仏教の経典の多くがサンスクリット語であったため、仏教用語として日本語のなかに根づいている。

・たとえば「奈落に落ちる」の奈落は地獄を意味するナラカ、墓の後ろに置かれる塔婆は仏塔を意味するストゥーパ、「刹那的」の刹那は瞬間を意味するクシャナが語源である。

・誰もが日本語だと思っている瓦は、実は祭式の皿を意味するカパーラが語源である。

〇ヒンドゥー教はインド特有の宗教のようにみえるが、実はその神々と言葉は、日本人の風俗のなかに深くとけこんでいるというのである。

今回のブログでは、インドの歴史と文化を辿ってみよう。

【本村凌二ほか『英語で読む高校世界史』(講談社)はこちらから】

本村凌二ほか『英語で読む高校世界史 Japanese high school textbook of the WORLD HISTORY』講談社

さて、今回の執筆項目は次のようになる。

・インド文化の記述~『世界史B』(東京書籍)より

・インド文化の記述~『詳説世界史』(山川出版社)より

・英文の記述~本村凌二ほか『英語で読む高校世界史 Japanese high school textbook of the WORLD HISTORY』(講談社)より

インド文化の記述~『世界史B』(東京書籍)より

第3章 南アジア世界

1 南アジアにおける文明の成立と国家形成

【インダス都市文明】

前2500年ごろ、インダス川流域を中心にハラッパー、モヘンジョ=ダロ、ドーラー=ヴィーラーなどの多くの都市が生まれた。この都市文明はインダス文明とよばれる。この文明の特徴は、計画的な都市建設にある。整然と区画された道路に沿って、焼成煉瓦づくりの建築が建ちならび、下水道も整備されていた。浴場、会議場、穀物倉庫など公共建築物もつくられ、市街地に隣接して城塞があった。しかし、宮殿や陵墓は発見されず、強大な支配者のいない社会と思われる。遺跡からは赤地黒色彩文でろくろを用いた土器や、滑石に文字(インダス文字)を刻んだ印章が多く出土する。同類の印章はメソポタミアで多く発見されており、両地間の交流がさかんだったことがわかる。インダス文明を担った民族は不明だが、雄牛や菩提樹が崇拝され、すでに南アジア文明の源流がつくられていた。インダス文明は前1800年ごろ、河川流路の変更や気象の変化のために衰退したと考えられている。

(福井憲彦、本村凌二ほか『世界史B』東京書籍、2016年[2020年版]、66頁)

【アーリヤ人の来住】

前1500年ごろ、インダス川中流域のパンジャーブ地方に、西北からカイバル峠をこえてインド=ヨーロッパ語系のアーリヤ人(Aryans)が移住してきた。彼らは二輪の戦車を駆使して、先住民と戦いながら各地に進出していった。アーリヤ人は、火や雷などを自然神として崇拝した。この時期に、これらの神々への讃歌を集めた『リグ=ヴェーダ(Rig Veda)』が編纂された。

前1000年ごろ、アーリヤ人はガンジス川中流域に進出し、森林を焼き払い、稲作を開始した。牧畜社会から定着農耕社会へ移行するとともに、軍事指導者が世襲的な王族・武人階層(クシャトリヤ)を形成した。先住民の信仰や儀礼はアーリヤ人の宗教のなかにとりいれられ、司祭者(バラモン)がつかさどる祭儀は複雑化し、つぎつぎとヴェーダが編纂された。ヴェーダを中心とした宗教をバラモン教という。バラモンは高い権威をもち、人々をバラモン(brahmana)、クシャトリヤ(kshatriya)、一般庶民(ヴァイシャ vaishya)、隷属民(シュードラ shudra)の四つの種姓(ヴァルナ Varna)と枠外の賤民(不可触民)に分ける身分制によって社会を秩序づけようとした。ヴァルナはのちのカースト(caste ジャーティ jati)制度の基礎となった。

(福井憲彦、本村凌二ほか『世界史B』東京書籍、2016年[2020年版]、66頁~67頁)

【新しい思想の出現】

前7世紀ごろ、ガンジス川流域では稲作農業や手工業が発展し、商業活動が活発になり、城壁のある都市をもつ国家が数多くつくられた。こうした社会的・経済的な発展を背景に、前6世紀ごろ、哲学的な「ウパニシャッド(Upanishad)」(奥義書)文献が編纂された。そこでは宇宙の根本原理(ブラフマン brahman)と自己(アートマン atman)を合一すれば、業(カルマ karma)によって決定された輪廻からときはなれたれ解脱することができると説かれた。

業、輪廻、解脱の考えは、前5世紀ごろ、ガウタマ=シッダールタ(Gautama Siddhartha ブッダ Buddha, 前563ごろ~前483ごろ)によって深められた。現在のインドとネパールの国境周辺で王国を形成していたシャーキャ(釈迦)族の王子として生まれたブッダは、苦の原因から離脱する正しい認識の方法(四諦)と、正しい実践の方法(八正道)を説いて仏教の祖となった。また、マガダ国のクシャトリヤ出身のヴァルダマーナ(Vardhamana マハーヴィーラ Mahavira, 前549ごろ~前477ごろ)は、禁欲的な苦行と徹底的な不殺生により解脱を得るとするジャイナ教を創始した。ヴェーダの権威を批判する仏教やジャイナ教は、保守的なバラモンの支配に不満をもつ商人や王侯に支持され、インド全域に広がった。

(福井憲彦、本村凌二ほか『世界史B』東京書籍、2016年[2020年版]、67頁)

【最初の統一王朝――マウリヤ朝】

十六大国といわれた北インドの国家群のなかではコーサラ国(Kosala)とマガダ国(Magadha)がとくに有力であったが、マガダ国が前5世紀ごろにコーサラ国を滅ぼし、前4世紀にはマガダ国がナンダ朝(Nanda)のもとで北インド最大の勢力に成長した。この時期、アケメネス朝ペルシアはインダス川西岸に進出していた。その後、ペルシアを倒したアレクサンドロス大王が前326年までにインダス川流域を制圧し、北西インドは一時彼の大帝国に組みいれられた。いっぽう、マガダ国では前317年ごろ、武将チャンドラグプタ(Chandraguputa, 在位前317ごろ~前269ごろ)がパータリプトラ(現パトナ)を都とするマウリヤ朝(Maurya, 前317ごろ~前180ごろ)を建てた。マウリヤ朝は、西はアフガニスタン南部、東はガンジス川下流域、南はデカン高原にいたるインド最初の大帝国を形成し、第3代アショーカ王(Ashoka, 在位

前268ごろ~前232ごろ)のとき、帝国の領域は最大となった。アショーカ王は仏教の強い影響を受け、その広大な帝国を統治する理念として、不殺生、従順、慈悲などの倫理(法、ダルマ)をかかげ、ダルマの大切さを説く詔勅を各地の言語で崖や石柱に刻んだ。この詔勅刻文は広大な領域の各地で発見されている。しかし、アショーカ王の死後、バラモンなど非仏教勢力の反発もあって、マウリヤ朝は衰退した。

(福井憲彦、本村凌二ほか『世界史B』東京書籍、2016年[2020年版]、67頁~68頁)

【クシャーナ朝と大乗仏教】

マウリヤ朝は前2世紀の初頭に滅び、北インドの中央部は4世紀のグプタ朝の成立まで政治的な分裂がつづいた。しかし、この間にも仏教は商人などの都市民の支持を得て、インド各地で栄えた。このころ、仏教は、僧が守るべき戒律の教えや解釈をめぐっていくつかの部派に分かれた(部派仏教)。さらに、衆生の救済を重視し、悟りや知恵を求める修行者を広く菩薩として信仰する大乗仏教がおこった。2世紀ごろ、ナーガールジュナ(Nagarjuna, 竜樹, 2~3世紀)がその教理を体系化した。

西北インドに接するバクトリアでは、アレクサンドロスの退却後もギリシア系の人々がとどまり、都市国家を形成していた。前2世紀にはいると西北インドに勢力を広げ、仏教をはじめとするインドの文明の影響を受ける一方、ヘレニズム文明をインドに伝えた。前1世紀にはイラン系のサカ人が、後1世紀には、大月氏の支配下にあったクシャーナ族が西北インドを征服した。クシャーナ族が建てたクシャーナ朝(Kushana, 1~3世紀)は、2世紀中ごろにはカニシカ王(Kanishka, 在位130ごろ~170ごろ)が北インドから中央アジアに及ぶ地域を支配し、都のプルシャプラ(現ペシャワール)から東西交易をおさえた。中国の絹、中央アジアの玉がクシャーナ朝領内にもたらされ、ローマに向けて船積みされ、かわりにローマからは金貨がもたらされた。こうしてインド、中央アジア、ペルシア、ギリシアの諸文明がこの地で混じりあった。

カニシカ王は大乗仏教を手厚く保護し、このころからヘレニズム文明の影響もあって仏像がつくられるようになった。ともにクシャーナ朝の支配下にあった西北インドとガンジス川流域で異なる仏像様式が発展し、ガンダーラ美術とよばれる前者の仏教美術は、大乗仏教とともに東西交易路にのって中央アジアから東アジアに広がった。3世紀、クシャーナ朝はササン朝ペルシアの圧迫により衰亡した。

<ガンダーラ様式の仏像>

髪形や口ひげ、高い鼻といった風貌や衣服のひだなどに、ギリシア彫刻の強い影響がみられる(ガンダーラ出土)。

<マトゥラー様式の仏像>

ガンジス川流域で発展した仏像様式は、同地域におけるクシャーナ朝の支配拠点であったマトゥラーの名をとってマトゥラー様式という。洗練されたガンダーラ様式と異なり、粗削りではあるが力強い作風が特徴的である。

(福井憲彦、本村凌二ほか『世界史B』東京書籍、2016年[2020年版]、68頁~69頁)

2インド世界の形成

【グプタ朝と古典文化の開花】

4世紀前半に、ガンジス川中流域、かつてのマガダ国の故地から台頭したチャンドラグプタ1世(Chandraguputa I 在位320ごろ~335ごろ)がパータリプトラを都としてグプタ朝(Gupta 320ごろ~550ごろ)を建てた。同世紀後半には、チャンドラグプタ2世(Chandraguputa II 在位376ごろ~415ごろ)が北インドの大部分を統一した。

グプタ朝の時代には、従来のバラモン教に民間信仰や神々をとりいれたヒンドゥー教の基礎が確立した。ヒンドゥー教では、世界保持者で万能の主宰者であるヴィシュヌ(Vishnu)と、破壊と創造の神シヴァ(Shiva)が主神とされた。また、古くから伝承されていた戦争叙事詩『マハーバーラタ』とラーマ王子の物語『ラーマーヤナ』の二大叙事詩がまとめられた。グプタ朝期以前に成立した『マヌ法典』は、ヴァルナごとに人々の生活規範を定め、王の義務や民法、刑法をまとめたもので、大きな影響力をもつようになっていった。

バラモン教からヒンドゥー教への展開がすすんだころ、バラモンをおもな担い手とする天文学、数学、医学などの諸学問も発展した。とくにインド数学の数字、十進法、ゼロの概念などは、のちにイスラーム世界を通じてヨーロッパに伝えられ、近代数学の基礎となった。サンスクリット語はヴェーダの言語であり、当初は聖なる言葉としてバラモン教の文献でもっぱら用いられていた。しかし、グプタ朝期までには、さまざまな学問の文献や王の事績を記録する碑文などにも広く使われるようになった。文学でも、北インドに詩人カーリダーサ(Kalidasa

5世紀ごろ)が登場し、仙人の娘シャクンタラーと王の波瀾万丈の恋を描いた戯曲『シャクンタラー』をはじめとする作品をサンスクリット語で著した。こうして、ヒンドゥー教とサンスクリット語による諸学芸を中心とするヒンドゥー文明の基礎が確立された。

グプタ朝期には仏教も栄え、ナーランダー僧院が仏教教学の中心となった。アジャンター石窟寺院の主要部もこの時代につくられた。この時期の仏像は、優美さとやさしさをもち、グプタ様式とよばれた。また、石窟寺院の壁面は、グプタ様式の彫像を彷彿とさせる仏や神などの姿を描いた絵画でいろどられた。

グプタ朝は、服属した地方勢力の連合的な性格が強く、その支配は分権的であった。5世紀後半以降、西北インドのフーナ(Huna)が侵入したこともあって地方勢力は自立を強め、6世紀半ばにグプタ朝は瓦解した。フーナは一時的に北インドの広い地域を支配したが、グプタ朝から自立した地方勢力にやぶれ、西北インドに撤退した。

<グプタ様式の仏像>

目を半ば閉じた優美で気品のある顔や、薄い衣を着た体の表現に純インド的な特色がみられる(マトゥラー出土)。

(福井憲彦、本村凌二ほか『世界史B』東京書籍、2016年[2020年版]、71頁~72頁)

【ヒンドゥー教と仏教の新展開】

グプタ朝が衰退したころから、ヒンドゥー教ではシヴァ神やヴィシュヌ神を祀る石造の寺院が本格的に建てられるようになり、寺院で行なわれる諸儀礼が発達した。また、特別な修行や呪文によって超自然的な力や現世利益が獲得できるとする教えも広がった。この教えをタントリズムという。さらに6世紀ごろから、神々への絶対的な帰依を説くバクティの思想が影響をもつようになった。南インドで体系化されたバクティはやがてインド各地に広まり、神への信愛を感情的にうたう数多くの詩文学を生みだした。神への献身的な愛のみが救いをもたらすとするバクティの宗教指導者のなかには、寺院儀礼やカースト制を批判するものもいた。

同じころ、仏教でもタントリズム的な密教が成立し、東インドを中心に広がった。また、グプタ朝衰退後も諸王朝の保護を受けてナーランダーをはじめとする僧院では教義の研究がすすめられた。しかし密教の発展とともにヒンドゥー教とのちがいが曖昧になったこともあり、仏教はやがてヒンドゥー教に吸収され、インドにおいては衰退した。バクティをかかげた宗教運動が仏教やジャイナ教を攻撃したこともあり、ヒンドゥー教がインド全域の幅広い階層の間に定着することになった。

(福井憲彦、本村凌二ほか『世界史B』東京書籍、2016年[2020年版]、72頁~73頁)

【地方の発展】

7世紀前半にハルシャ=ヴァルダナ(Harsha Vardhana, 在位606~647)がカナウジを都として、一時、北インドの大部分を統一したが、その死とともに帝国も解体した。以後、インド各地に諸王国が分立する状況が長くつづいた。この時代、南インドには活発なインド洋交易にも支えられて有力な諸王国が出現した。東海岸ではパッラヴァ朝(Pallava 3世紀~9世紀末)が7世紀から栄え、デカン高原を本拠として8世紀に成立したラーシュトラクータ朝(Rashutrakuta, 754~973)は、西海岸を支配するとともに北インドにも勢力をのばした。11世紀には半島南端のチョーラ朝(Chola, 前3世紀ごろ~13世紀)が有力になり、スリランカやスマトラにも軍を派遣し、インド半島から東のインド洋の覇権を握った。チョーラ朝は海上交易のさらなる発展をめざして中国の宋に使節を派遣し、以後、15世紀まで南インドの諸王国と中国との間で使節の交換が行われた。

インド各地の諸王国では、グプタ朝の文化が継承されるとともに地域色の強い文化の発展もみられた。サンスクリット語とならんで、さまざまな地域語によっても文学作品が書かれるようになり、ヒンドゥー教の寺院は地域的に特徴のある様式でつくられた。また、農業開発が各地ですすみ、農村を直接支配する領主層が生まれ、農村での分業が発達した。ヴァルナの概念がヒンドゥー教とならんで社会に広く浸透していくとともに、商業や、各種の手工業、サービス業などの職業が世襲化されて各職業集団が固定化し、カースト(caste ジャーティ)制度の基盤が成立した。こうして、ヒンドゥー教とカースト制度を共通の特徴としつつ、政治的にも文化的にも独自性が強い諸地域からなるインド社会の原型が形成された。

(福井憲彦、本村凌二ほか『世界史B』東京書籍、2016年[2020年版]、73頁~74頁)

【インド文明の広がり】

東西交易の要衝に位置するインドで成立した宗教や諸学芸は、陸と海の道を通じてアジアの諸地域にもたらされた。大乗仏教と密教は、それぞれ成立間もなくしてインドから東方のアジア諸地域に伝わった。各地の支配者は自らと国家の繁栄を願って大規模な仏教寺院をつくらせた。紀元前後から数世紀の間、仏教を信仰する商人や僧が海と陸の道を通じてユーラシアの東半をさかんに往来し、地域間の交流を促進した。チャンドラグプタ2世期の5世紀初頭にインド、スリランカを歴訪した東晋の僧法顕、7世紀前半にナーランダー僧院で学び、さらにハルシャ=ヴァルダナの宮廷を訪れた唐の僧の玄奘、同じ7世紀の後半に海路でインドに渡り同僧院で学んだ義浄はとくに有名である。この間、インドからも数多くの僧が仏教布教のために東方に向けて旅立ち、中国やチベットでは仏典の翻訳などで活躍した。中国では漢訳された大乗仏教の経典を通して、仏教はさらに朝鮮半島や日本へと広がっていった。こうしたなかで、ガンダーラ様式やグプタ様式も東方に伝わり、中国や朝鮮半島、日本の仏教美術に影響を与えた。グプタ朝期に確立したヒンドゥー教とサンスクリット語による諸学芸もインドをこえて広がり、とくに東南アジアではその伝統文化を構成する一部となった。

このように、ユーラシアの東半では、仏教やサンスクリット語などのインド生まれの文明を共有することで地域間の交流が促進された。しかし、インドでヒンドゥー教の優位と仏教の衰退が明らかになったころ、イスラーム教とムスリム商人の台頭もあって、そうした状況は大きく転換することとなった。

(福井憲彦、本村凌二ほか『世界史B』東京書籍、2016年[2020年版]、74頁~75頁)

第13章 ユーラシア諸帝国の繁栄

3 インドの大国―ムガル帝国

【インド=イスラーム文化】

ムガル帝国時代に、イスラーム教はインド全域に広まり、アクバルをはじめとする歴代皇帝が異教徒に対する融和政策をとったこともあって、ヒンドゥー文化と融合したインド=イスラーム文化が発達した。言語の面では、ペルシア語が公用語とされたが、北インドの地域語(のちのヒンディー語(Hindi))にペルシア語の語彙をとりいれたウルドゥー語(Urdu)も成立した。美術では、イランから入ってきたミニアチュールが、インドの伝統的様式と融合し、主として肖像や花鳥を描くムガル絵画に発展した。建築では、第5代シャー=ジャハーン(Shah Jahan 在位1628~58)が建てたタージ=マハル(Taj Mahal)に代表されるイスラーム建築が発展した。いっぽう、ムガル帝国の平和のもとでヒンドゥー教徒の全インド的な交流が活発化し、多くの巡礼者が訪れる聖地は、寺院などの壮麗な建築物でいろどられるようになった。

<タージ=マハル>

シャー=ジャハーン帝が愛妃ムムターズ=マハルの死をいたんでアグラ郊外に建てた墓廟。

イラン建築を受けついだ、インドの代表的なイスラーム建築である。

(福井憲彦、本村凌二ほか『世界史B』東京書籍、2016年[2020年版]、223頁)

インド文化の記述~『詳説世界史』(山川出版社)より

第2章 アジア・アメリカの古代文明

1 インドの古典文明

【インド文明の形成】

インドでもっとも古い文明は、前2600年頃におこった青銅器時代の都市文明であるインダス文明(Indus)である。インダス川流域のモエンジョ=ダローやハラッパーを代表する遺跡は、すぐれた都市計画に基づいてつくられていた。沐浴場や穀物倉をそなえた煉瓦づくりの都市遺跡であり、きわめて広い範囲に分布している。遺跡からは、印章や、ろくろでつくられた彩文土器が発見されている。また、そこでは、現在でも解読されていないインダス文字が使われていた。のちのヒンドゥー教の主神であるシヴァ神の原型や牛の像などもみつかっていることから、インド文明の源流をなすものと考えられている。

インダス文明は前1800年頃までに衰退したが、その原因は解明されていない。

(木村靖二ほか『詳説世界史 改訂版』山川出版社、2016年[2020年版]、53頁~54頁)

【アーリヤ人の進入とガンジス川流域への移動】

前1500年頃、中央アジアからカイバル峠をこえ、インド=ヨーロッパ語系の牧畜民であるアーリヤ人(Aryans)が、インド西北部のパンジャーブ地方に進入しはじめた。アーリヤ人の社会は、まだ人々のあいだに富や地位の差がうまれていない部族的な社会であった。雷や火などの自然神が崇拝され、さまざまな祭式がとりおこなわれた。それらの宗教的な知識をおさめたインド最古の文献群をヴェーダと呼び、そのうち、賛歌集である「リグ=ヴェーダ(Rigveda)」からは、この時期の多神教的な世界観を知ることができる。

前1000年をすぎると、アーリヤ人は、より肥沃なガンジス川上流域へ移動を開始した。青銅器にかわり、森林の開墾に適した鉄製の道具が使われるようになり、牛によって引かれる鉄の刃先をつけた木製の犂もうみだされた。また、それまでの大麦や小麦から、稲の栽培が中心におこなわれるようになっていった。

アーリヤ人と先住民がまじわって社会が成立する過程で、ヴァルナ制と呼ばれる身分的上下観念がうまれた。ヴァルナ制とは、人は、バラモン(司祭)、クシャトリヤ(武士)、ヴァイシャ(農民・牧畜民・商人)、シュードラ(隷属民)という四つの身分にわかれるとする観念である。バラモンたちは、複雑な祭祀を正確にとりおこなわれなければ神々から恩恵をうけることができないとして、自身を最高の身分とした。彼らがつかさどる宗教をバラモン教という。

(木村靖二ほか『詳説世界史 改訂版』山川出版社、2016年[2020年版]、54頁~55頁)

【都市国家の成長と新しい宗教の展開】

ヴェーダ時代が終わり、部族社会がくずれると、政治・経済の中心はガンジス川上流域から中・下流域へと移動し、前6世紀頃には城壁でかこまれた都市国家がいくつもうまれた。それらのなかからコーサラ国(Kosala)、つづいてマガダ国(Magadha)が有力となった。

このような都市国家で勢力をのばしてきた武士階層のクシャトリヤや、商業に従事するヴァイシャの支持を背景にして新しい宗教がうまれ、影響力をもつようになっていった。第一は、仏教である。開祖ガウタマ=シッダールタ(Gautama Siddhartha 前563頃~前483頃[諸説あり]、尊称はブッダ)は、動物を犠牲に捧げる供儀や難解なヴェーダ祭式、バラモンを最高位とみなすヴァルナ制などを否定した。ガウタマは、心の内面から人々の悩みをとくことを重視し、生前の行為によって死後に別の生をうける過程がくりかえされるとする輪廻転生という迷いの道から、人はいかに脱却するかという解脱の道を説いた。第二は、ヴァルダマーナ(Vardhamana, 前549頃~前477頃)を始祖とするジャイナ教である。ジャイナ教は、仏教と同じく、バラモン教の祭式やヴェーダ聖典の権威を否定した。とくに苦行と不殺生を強調した点に特徴がある。

こうしたバラモンの権威を否定する新しい動きとならんで、第三に、バラモン教にも改革運動が生じた。それまでの祭式至上主義から転換し、内面の思索を重視したウパニシャッド哲学がそれである。また、この頃から民間信仰を吸収し、ヴェーダの神々にかわってシヴァ神(Siva)やヴィシュヌ神(Vishnu)が主神となるヒンドゥー教がめばえはじめた。

(木村靖二ほか『詳説世界史 改訂版』山川出版社、2016年[2020年版]、55頁~56頁)

【統一国家の成立】

前4世紀にあると、マケドニアのアレクサンドロス大王がアケメネス朝を滅ぼし、さらに西北インドにまで進出した。王はインダス川流域を転戦し、その影響で各地にギリシア系の政権が誕生した。この混乱から前4世紀の終わりに登場したインド最初の統一王朝がマウリヤ朝(Maurya, 前317頃~前180頃)であった。創始者のチャンドラグプタ王(Chandragupta,在位前317~前296頃)は、ガンジス川流域を支配していたマガダ国のナンダ朝(Nanda)を倒して首都をパータリプトラにおいた。つづいてインダス川流域のギリシア勢力を一掃し、さらに西南インドとデカン地方を征服した。

マウリヤ朝の最盛期を築いたのはアショーカ王(Ashoka, 在位前268頃~前232頃)であった。王は、征服活動の際に多くの犠牲者を出したことを悔い、しだいに仏教に帰依するようになった。そして、武力に訴える征服活動を放棄し、ダルマ(法、まもるべき社会倫理)による統治と平穏な社会をめざして各地に勅令を刻ませた。また、仏典の結集(編纂)や各地への布教をおこなった。しかし官僚組織と軍隊の維持が財政困難をまねいたことや、王家に対するバラモン階層の反発もあり、マウリヤ朝はアショーカ王の死後、衰退した。

(木村靖二ほか『詳説世界史 改訂版』山川出版社、2016年[2020年版]、56頁~57頁)

【クシャーナ朝と大乗仏教】

マウリヤ朝の衰退に乗じて、前2世紀にギリシア人勢力がバクトリア地方から西北インドに進出した。つづいてイラン系遊牧民が西北インドに進出し、紀元後1世紀になると今度はバクトリア地方からクシャーン人(Kushans)がインダス川流域にはいってクシャーナ朝(Kusana,1~3世紀)をたてた。2世紀半ばのカニシカ王(Kanishka, 在位130頃~170頃)の時代が最盛期であり、中央アジアからガンジス川中流域にいたる地域を支配した。

クシャーナ朝は交通路の要衝にあり、国際的な経済活動が活発におこなわれた。ローマとの交易が盛んであり、大量の金がインドにもたらされた。ローマの貨幣を参考にして金貨が大量に発行されたが、貨幣にはイランやギリシア・インドなどの文字や神々が描かれ、活発な東西交流がみられたことを示している。

紀元前後には、仏教のなかから新しい運動がうまれた。それまでの仏教は、出家者がきびしい修行をおこなって自身の救済を求めるものであった。それに対して、新しい運動では、自身の悟りよりも人々の救済がより重要と考え、出家しないまま修行をおこなう意義を説いた菩薩信仰が広まった。この運動を、あらゆる人々の大きな乗りものという意味をこめてみずから大乗と呼び、旧来の仏教は自身のみの悟りを目的とした利己的なものであると批判し、小乗と呼んだ。また、それまでブッダはおそれ多いものとされ、具体的な像がつくられることはなかったが、ヘレニズム文化の影響をうけ、仏像がうみだされた。クシャーナ朝の保護をうけた大乗仏教は、ガンダーラ(Gandhara)を中心とする仏教美術とともに各地に伝えられ、中央アジアから中国・日本にまで影響を与えた。また、すべてのものは存在せず、ただその名称だけがあると説いた竜樹(ナーガールジュナ Nagarjuna, 生没年不詳)の空(くう)の思想は、その後の仏教思想に大きな影響を与えた。

クシャーナ朝は3世紀になると、西はイランのササン朝に奪われ、東は地方勢力の台頭をうけて滅亡した。クシャーナ朝とならんで有力であったのは、西北インドから南インドにかけての広い領域で勢力をもったサータヴァーハナ朝(Satavahana, 前1~後3世紀)であった。仏教やジャイナ教の活動が盛んであったこの王朝のもとで、北インドから南インドへ多くのバラモンがまねかれた。その結果、北インドと南インドの文化の交流がすすむことになった。また、ローマとの交易もみられた。

(木村靖二ほか『詳説世界史 改訂版』山川出版社、2016年[2020年版]、57頁~59頁)

【インド古典文化の黄金期】

4世紀にはいるとグプタ朝(Gupta, 320頃~550頃)がおこり、チャンドラグプタ2世(Chandraguputa II, 在位376頃~414頃)のときに最盛期を迎え、北インド全域を統治する大王国となった。

グプタ朝は、分権的な統治体制が特徴であり、支配地域は、中央部の王国の直轄領、従来の支配者がグプタ朝の臣下として統治する地域、および領主が貢納する周辺の属領から構成された。この時代には仏教やジャイナ教が盛んとなり、中国(東晋)から法顕が訪れた。その一方で、一時影響力を失いかけていたバラモンが再び重んじられるようになり、バラモンのことばであるサンスクリット語(Sanskrit)が公用語化され、また、彼らの生活を支えるために村落からの収入が与えられた。

民間の信仰や慣習を吸収して徐々に形成されていたヒンドゥー教が社会に定着するようになったのも、グプタ朝の時代である。ヒンドゥー教は、シヴァ神やヴィシュヌ神など多くの神々を信仰する多神教である。特定の教義や聖典に基づく宗教ではなく、日々の生活や思考の全体に関わる宗教として、現在にいたるまでインド世界の独自性をつくりあげる一つの土台となっている。

この時代には、『マヌ法典』や、サンスクリットの二大叙事詩『マハーバーラタ』『ラーマーヤナ』などが長い期間をかけてほぼ現在伝えらえるような形に完成した。また宮廷詩人カーリダーサ(Kalidasa, 5世紀)により、戯曲『シャクンタラー』がつくられた。天文学や文法学・数学なども発達し、十進法による数字の表記法やゼロの概念もうみだされ、のちにイスラーム世界に伝えられて自然科学を発展させる基礎となった。美術では、ガンダーラの影響から抜け出て、純インド的な表情をもつグプタ様式が成立し、インド古典文化の黄金期が出現した。都市での経済活動も活発であり、王の像が描かれた金貨や宝貝などさまざまな貨幣が発行された。

グプタ朝は、中央アジアの遊牧民エフタルの進出により西方との交易が打撃をうけたことや、地方勢力が台頭したことにより衰退し、6世紀半ばに滅亡した。その後、ハルシャ王(Harsha, 在位606~647)がヴァルダナ朝(Vardhana, 606~647)をおこして北インドの大半を支配したが、その死後、急速に衰退した。

当時の支配者の多くはヒンドゥー教の熱心な信者であったが、信仰に関して排他的ではなく、仏教やジャイナ教にも保護を与えた。たとえば、唐からインドに旅した玄奘(602~664)は、ハルシャ王の厚い保護をうけながらナーランダー僧院で仏教を学び、帰国して『大唐西域記』を著した。また、7世紀後半には義浄(635~713)がインドを訪れ、『南海寄帰内法伝』を著した。しかし、仏教はグプタ朝衰退後の商業活動の不振によって商人からの支援を失い、また、仏教やジャイナ教を攻撃するバクティ運動が6世紀半ばから盛んになったことなどにより、衰退に向かった。

8世紀からイスラーム勢力が進出してくる10世紀頃までのインドは、地方政権の時代となり、北インドではラージプートと総称されるヒンドゥー諸勢力の抗争が続いた。ベンガル地方の王朝は、ナーランダーを仏教の中心地として復興させ、インドの他地域で衰退していた仏教に最後の繁栄期をもたらした。

(木村靖二ほか『詳説世界史 改訂版』山川出版社、2016年[2020年版]、59頁~61頁)

第Ⅲ部 第7章 アジア諸地域の繁栄

4 ムガル帝国の興隆と東南アジア交易の発展

【ムガル帝国の成立とインド=イスラーム文化の開花】

16世紀にはいると、中央アジア出身のティムールの子孫バーブル(Babur, 在位1526~30)が、カーブルを本拠にして北インドに進出しはじめた。バーブルは、1526年のパーニーパット(Panipat)の戦いでデリー=スルタン朝最後のロディー朝の軍に勝利をおさめ、ムガル帝国(Mughal,1526~1858 )の基礎を築いた。

15~16世紀のインド社会では、イスラーム教とヒンドゥー教との融合をはかる信仰が盛んとなった。(中略)

文化面でも融合への積極的な動きがみられた。ムガル宮廷にはイラン出身者やインド各地から画家がまねかれ、細密画が多数うみだされた。各地の王の宮廷では、地方語による作品がうみだされると同時に、それらの作品のペルシア語への翻訳がすすんだ。公用語のペルシア語がインドの地方語とまざったウルドゥー語も誕生した。また、建築においても、インド様式とイスラーム様式が融合したタージ=マハルなどの壮大な建築が現在に残された。

<タージ=マハル>

ムガル帝国第5代皇帝シャー=ジャハーン(在位1628~58)によって妃ムムターズ=マハルのために造営された墓廟。均整のとれた全体の姿はもちろん、大理石をもちいた浮き彫りや透かし彫り、貴石をはめこんだ壁などで装飾され、インド=イスラーム建築の代表とされる。

(木村靖二ほか『詳説世界史 改訂版』山川出版社、2016年[2020年版]、197頁~199頁)

英文の記述~本村凌二ほか『英語で読む高校世界史 Japanese high school textbook of the WORLD HISTORY』(講談社)より

Chapter 3 The South Asian World 1 Expansion of the North Indian World

■Indus Urban Civilization

Around 2500 BC, many cities such as Harappa(ハラッパ), Mohenjodaro(モヘンジョ=ダロ) and Dholavira(ドーラ=ヴィーラ) sprang up in and around the Indus River basin.

This urban civilization was called the Indus civilization(インダス文明). Characteristics of

this civilization were in a planned urban construction. Along the roads,

which were defined in an orderly manner, houses of fired bricks were constructed and well

maintained sewers were equipped. And public facilities such as baths, conference rooms,

and grain warehouses were also built. Additionally, forts were built adjacent to the city

centers. However, it appears that neither palaces nor tombs will ever be found. It might be

concluded that it was a society without a mighty ruler. Wheel-made pottery with patterns

painted in black on red clay, and steatite seals with inscriptions have been excavated from

the ruins. Although the Indus script(インダス文字) has not yet been deciphered, many similar seals have been found in Mesopotamia. It is believed that there had been active

interaction between the two regions. Little is known about the ethnic groups that played

an important role in the Indus civilization, but we know they worshiped bulls and Bodhi trees. Lingas and statues resembling Siva have been excavated. So, it can be assumed that

the origin of South Asian civilization had been made already. It is thought that around 1800 BC the Indus civilization declined due to the changes of climate and the path of the river.

■Aryan Living

Around 1500 BC, in the Punjab region located in the middle of the Indus basin, the Indo-

European Aryan people(アーリア人) moved through the northwest crossing the Khyber Pass. By making full use of two-wheeled chariots, they went on to conquer the indigenous people. The Aryans worshipped fire, lightning and other forces as gods of nature. During this time, the Rigveda, a collection of hymns to these gods, was compiled.

Around 1000 BC, the Aryans advanced into northeastern India along the Ganges River.

They burned the forest of the river basin and started planting rice. Along with the transition to an agricultural society from pastoral society, military leadership formed a hereditary royal-warrior class (Kshatriya). Indigenous beliefs and rituals were incorporated into the Aryan religion, which developed more complex rituals. Veda scriptures were compiled one after another and increased authority was given to priests

(Brahmins バラモン), who were familiar with the rituals. They divided people into four classes of people(Varnas), namely Brahmin (priests), Kshatriya(warriors クシャトリア), Vaishya (commoners ヴァイシャ) and Shudra (servants シュードラ). There were also

the untouchables ― the lowest people who were outside the other castes. People were

forced to strictly observe this caste system(カースト制). Varna was the basis of the caste

(Jati) system in later ages.

■Emergence of New Ideas

Around the 7th century BC, rice farming and handicrafts developed; commercial activity

in the Ganges River basin became active; and many walled city-states were established.

Around the 6th century BC, within the background of this constant development of society

and the economy, The Upanishads(ウパニシャッド), an esoteric book of philosophical

literature, was compiled. It was preached that when fundamental principles (Brahman)

of the universe and the self (Atman) were combined, people could be free from samsara

(metempsychosis 輪廻) which is determined by the actions (karma 業[カルマ]) and nirvana

(解脱) could be attained.

Around the 5th century BC, the idea of karma, samsara and nirvana were deepened by

Gautama Siddhartha (ガウタマ=シッダールタ, Buddha ブッダ). Born as a prince of the

Shakya tribe, he founded Buddhism(仏教). He taught the correct way to escape the cause

of suffering (Four Noble Truths 四諦) and the correct method of practice

(Eightfold Noble Path 八正道). In addition, Vardhamana (ヴァルダマーナ Mahavira

マハーヴィーラ) born at Kshatriya of Magadha, founded the religion of Jainism

(ジャイナ教). It preached the liberation by ascetic practices and complete non-violence.

Buddhism and Jainism criticized the authority of the Vedas. These two religions spread throughout India, supported by the merchants and princes who were dissatisfied with the dominance of the conservative Brahmin.

■The First Unified Dynasty ―the Maurya Dynasty

Groups of city-states in North India, which had been said to be sixteen great powers

(mahajanapadas), were integrated into two big powers, i.e. the Kosala area and the

Magadha(マガダ) area. The Magadha area annexed the Kosala area in the 5th century BC

and became the greatest force in North India. During this period the Achaemenid Perisian

empire, which advanced to the west bank of the Indus River, had been in contact with the

Magadha country. In 326 BC, the army of Alexander the Great defeated the Persians.

He had advanced to the Indus River basin but turned back due to opposition of his

subordinates. This event gave a great stimulus to the political situation in India.

Then Chandragupta(チャンドラグプタ), a Magadha’s warlord, established

the Maurya dynasty(マウリア朝) around 317 BC with Pataliputra (present Patna)

as its capital. The Maurya dynasty formed the first great empire of India, having its

territory from southern Afghanistan in the west through the reaches of the Ganges

River in the east and to the Deccan plateau in the south. The heart of the empire

in the territory was directly controlled area governed by a vast number of bureaucrats, and royal families were sent to tributary countries of the frontier to govern. At the time of

King Asoka(アショーカ王), the third king, the Empire had the largest territory;

almost all of India except the southernmost part of the peninsula. Strongly influenced by

Buddhism, Asoka followed the philosophy to govern a vast empire with the ethics (law or

Dharma) of non-violence, obedience and mercy. He carved the imperial proclamation of

Dharma into stone pillars and rocks in the local languages. These imperial edicts have

been found all over the vast territory. However, after the death of Asoka, the vast empire

was divided due to the forces opposing Buddhism, including the Brahmin, and the collapse

of the national budget.

■The Kushan Dynasty and Mahayana Buddhism

In the central part of North India, after decline of the Maurya dynasty in the 2nd century

BC, political schism lasted until the establishment of the Gupta dynasty in the 4th century

BC. However, with the support of the people of the cities such as merchants, Buddhism

also flourished in many parts of India during this period. Around this time, the Buddhism

was divided into several sects (Buddhist schools). The Theravada Buddhism(上座部仏教)

spread to Sri Lanka and became the source of Buddhism in Southeast Asia

(Southern Buddhism).

Mahayana Buddhism(大乗仏教), which emphasized the relief of all sentient beings

and the worship of bodhisattvas, began from around the 1st century AD. Around the 2nd

century, Nagarjuna(ナーガールジュナ) formulated its doctrine and Mahayana Buddhism

spread to Central Asia and East Asia through the trade routes (Northern Buddhism).

After the Maurya dynasty went into decline, people from Iran and Greece frequently

invaded northwestern India. In the 1st century BC, the Saka tribes (of Iranian origin) and

Parthians invaded. In the 1st century AD, the Kushana (also of Iranian origin), which was

under the control of the Yuezhi, conquered northwestern India and built the Kushana

dynasty(クシャーナ朝). Around the 2nd century, King Kanishka(カニシカ王) of the Kushana

dynasty dominated the area ranging from the North India to Central Asia. He established

its capital in Purushapura (present Peshawar) and controlled the East-West trade. Chinese

silk and jade from Central Asia were brought to Purushapura to be shipped to Rome.

In exchange, gold coin was brought from Rome to Purushapura. The civilizations of India,

Central Asia, Persia and Greece thus mixed in this area.

King Kanishka supported Mahayana Buddhism, and the anthropomorphic

representations of Buddha were made under the influence of Hellenistic civilization around

this time. The Gandhara style(ガンダーラ様式) of Buddhist art spread from Central Asia

to East Asia through the East-West trade routes, together with Mahayana Buddhism.

In the 3rd century, the Kushana dynasty was ruined by the invasion of the Sasanian Persia.

(本村凌二ほか『英語で読む高校世界史 Japanese high school textbook of the WORLD HISTORY』講談社、2017年[2018年版]、55頁~58頁)

Chapter 3 The South Asian World

2 Establishment of the Hindu World

■Development of the South Indian World

As the inland trade between the east and the west became active, marine trade between

the east and the west also became popular from around the 1st century. This is because a

navigation method to make direct, nonstop voyages from the Arabian peninsula to the coast of the Indian peninsula using the monsoon of the Indian Ocean was developed.

Merchants from Syria, Egypt and Abyssinia (Ethiopia) launched their operation in the

Indian Ocean. Through the sea routes, large quantities of spices such as pepper were

exported from India to the Mediterranean world, and Roman gold coins, glass and metalwork were brought from the Mediterranean world to India. A large number of such

gold coins contributed to the development of South India.

In accordance with the development of the Indian Ocean trade, many dynasties were

established in South India. The Satavahana (Andohra) dynasty(サータヴァーハナ朝),

which was established around the 1st century BC in the Deccan plateau, integrated

the east and west coasts of South India at the end of the 2nd century and flourished

by the Indian Ocean trade. Since this dynasty aggressively absorbed the culture of

North India, Buddhism and the Vedic religion (Brahmanism) spread in South India.

Also, at the southern tip of the peninsula, the Chola and Pandyan dynasties lasted

long on the basis of the maritime trade, and the culture based on the Tamil, a Dravidian

language, flourished.

On the other hand, around the 5th century BC, the Sinhalese (of Aryan origin) of North

India came to Sri Lanka and built Sinhalese kingdom(シンハラ王国) around the

4th century BC. Buddhism was introduced to Sri Lanka around the 3rd century BC,

and after that it became a center of preaching Southern Buddhism.

Since around the 2nd century BC, the Tamil in South India came there intermittently.

They are the origin of present Sri Lankan Tamil.

■Establishment of Hinduism and the Gupta Dynasty

In the first half of the 4th century AD, Chandragupta I(チャンドラグプタ1世), who

emerged from the middle reaches of the Ganges River, a homeland of the former Magadha,

built the Gupta dynasty(グプタ朝) with Pataliputra as its capital. In the second half of

that century, a large part of North India was unified under the control of Chandraguputa II

(チャンドラグプタ2世).

In the period of Gupta, various sects which incorporated folk religions to traditional

Vedic, were born and, the basis of Hindu(ヒンドゥー教), a religion peculiar to India,

was established. In the Hindu religion, Vishnu(ヴィシュヌ), which was the preserver of

the universe and almighty God, and Shiva(シヴァ), the God of destruction and creation,

became chief gods replacing Vedic god. In addition, the Mahabharata, a war epic

that had been handed down through the ages, and the Ramayana, a story of Prince Rama,

were compiled. They became popular literature though recitation and plays. Introduced

to Southeast Asia through the sea routes, they had a major impact on the traditional arts

of Southeast Asia. In addition, the Laws of Manu(マヌ法典) were compiled where norms

for the people depending on each Varuna were integrated with obligations of the king, civil

law and the penal code. Since then, the Laws of Manu became the principles and order in

Hindu society.

Brahmins developed astronomy, mathematics and medicine. Particularly of note,

Indian mathematics, such as numerals(数字), the decimal system(十進法) and the concept

of zero(ゼロの概念), was later passed on to Europe through the Islamic world.

These became the basis of modern mathematics. In the court of Gupta, Sanskrit literature

(サンスクリット語) became popular and a poet, Kalidasa wrote a play called Shakuntara.

Thus the foundation of Hindu civilization, which was popularized and survives today,

was established.

Buddhism flourished during the Gupta period and the Naranda monastery

(ナーランダ僧院) became the center of Buddhist learning. The main part of the cave

temples in Ajanta(アジャンター石窟寺院) was also built during this period. Buddha

statues of this period were called Gupta style with grace and kindness. The Gupta style

was exported to the east and became the basis of Buddhist art in China and the Korean

peninsula, as well as Japan.

The Gupta dynasty had strong nature of union from the local forces subjected to the

dynasty and the control was decentralized. In the 5th century, East-West overland trade

declined due to the confusion of the Roman Empire, and local autonomy became enhanced.

When the Ephthalites invaded northwestern India in the middle of the 6th century,

the Gupta dynasty collapsed and North India entered a long period of turmoil..

(本村凌二ほか『英語で読む高校世界史 Japanese high school textbook of the WORLD HISTORY』講談社、2017年[2018年版]、58頁~60頁)

Chapter 12 Prosperity of Empires in the Eurasian Continent

3 The Mughal Empire; Big Power in India

■Indo-Islamic Culture

In the Mughal Empire’s period, Islam spread over the whole of India, and being

influenced by Hindu culture, Indo-Islamic culture developed. Persian was an official

language, but people in North India spoke Hindi(ヒンディー語), and Urdu(ウルドゥー語)

was formed by incorporating Persian words into Hindi. In the arts, miniatures

(ミニアチュール), which were introduced into the culture from Iran, were transformed

into Mughal pictures with the main subjects of portraits, flowers and birds, and being

influenced by such Mughal one, Hindu drew Rajput pictures(ラージプート絵画).

In architecture, Islamic architecture represented by the Taj Mahal(タージ=マハル),

which the fifth emperor Shah Jahan(シャー=ジャハーン) constructed, developed,

while new style Hindu temples were also built in South India.

(本村凌二ほか『英語で読む高校世界史 Japanese high school textbook of the WORLD HISTORY』講談社、2017年[2018年版]、165頁)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます