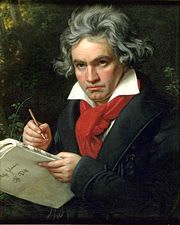

L.v.ベートーヴェンについては、古今東西たくさんの人達が語って来たし、著作も多い。他の作曲家に比べても研究は進んでいると考えられるし、私などが大好き!と言った所で、私が彼の音楽はこうだ!と語った所で、何の価値もないのはわかっている。

でも少しだけ・・・・。ダメですか?

交響曲や弦楽四重奏曲以外の私の好きな作品について・・・・・・。ちょっとだけ。

山形Qで、彼の弦楽四重奏曲はかなりの頻度で演奏会のプログラムに入れている。もちろん演奏会前に、と言うかほとんど毎日のように彼の弦楽四重奏曲は聴いているのだが、以前から演奏会でやる曲の作曲年代の前後のPiano Sonateを聴くようにしている。彼はヴィオラも弾けたそうだが、やはりピアニストであったから、演奏解釈の助けにならないかと思うからである。

普段は圧倒的に弦楽器の室内楽を聴いている事が多いが、Piano音楽を聴くと新鮮な気分になる。音楽大学生時代は4年間で1年分の単位しか(ギリギリ)とれなかった劣等生だが、聴くのは好きな方だ。なんで何段もの譜面を一緒に読めるんだ?なんで両手とも違う動きが出来るんだ?なんて稚拙な思いを抱きながら聴く。笑。本当にこの楽器を演奏出来る人を尊敬する。

曲名はさっぱり覚えない。ベートーヴェンでも「月光」「熱情」「悲愴」など有名な曲はさておき、あまり知らない。最近はiTunesにEmil GilelsのCDを入れて、繰り返し聴いている。音楽大学時代の親友が、カセットテープに入ったギレリスの演奏を貸してくれてから気に入り、彼のCDを求めた。

そんな程度のリスナーだが、私が毎日のように聴いている曲がある。

Sonate Nr.20 G-dur Op.49-2

この曲名でぴんっとくる人はあまりいないと思う。ピアノを弾く人はたいていやった事がある曲だ。ソナチネアルバムに入っている曲と言えば「あ~あ~」と思うかもしれない。第2楽章は、七重奏曲 Es-dur Op.20の中の1曲と同じテーマが使われている。なぜこの曲だけひいきして聴いているかというと、この曲を受験の時演奏したからだ。唯一私が、この曲を弾けたからだ。暗譜で。汗。

だからこの曲を聴いていると右手と左手がこう動いて、ここに「f フォルテ」があって、ここに「pピアノ」があってと譜面が浮かぶ。

受験の時は、パソコンのキーボードをたたくみたいに、ただ指の順番を覚えていただけで、音楽をしたわけではない。笑。

~~~~~~~~~~~~~~~~~

弦楽四重奏曲でもオーケストラの曲でも演奏した事がある曲は、その後CD等で聴くと違った感じ方をするものだ。だから色んな曲を弾いてみたい。

でも少しだけ・・・・。ダメですか?

交響曲や弦楽四重奏曲以外の私の好きな作品について・・・・・・。ちょっとだけ。

山形Qで、彼の弦楽四重奏曲はかなりの頻度で演奏会のプログラムに入れている。もちろん演奏会前に、と言うかほとんど毎日のように彼の弦楽四重奏曲は聴いているのだが、以前から演奏会でやる曲の作曲年代の前後のPiano Sonateを聴くようにしている。彼はヴィオラも弾けたそうだが、やはりピアニストであったから、演奏解釈の助けにならないかと思うからである。

普段は圧倒的に弦楽器の室内楽を聴いている事が多いが、Piano音楽を聴くと新鮮な気分になる。音楽大学生時代は4年間で1年分の単位しか(ギリギリ)とれなかった劣等生だが、聴くのは好きな方だ。なんで何段もの譜面を一緒に読めるんだ?なんで両手とも違う動きが出来るんだ?なんて稚拙な思いを抱きながら聴く。笑。本当にこの楽器を演奏出来る人を尊敬する。

曲名はさっぱり覚えない。ベートーヴェンでも「月光」「熱情」「悲愴」など有名な曲はさておき、あまり知らない。最近はiTunesにEmil GilelsのCDを入れて、繰り返し聴いている。音楽大学時代の親友が、カセットテープに入ったギレリスの演奏を貸してくれてから気に入り、彼のCDを求めた。

そんな程度のリスナーだが、私が毎日のように聴いている曲がある。

Sonate Nr.20 G-dur Op.49-2

この曲名でぴんっとくる人はあまりいないと思う。ピアノを弾く人はたいていやった事がある曲だ。ソナチネアルバムに入っている曲と言えば「あ~あ~」と思うかもしれない。第2楽章は、七重奏曲 Es-dur Op.20の中の1曲と同じテーマが使われている。なぜこの曲だけひいきして聴いているかというと、この曲を受験の時演奏したからだ。唯一私が、この曲を弾けたからだ。暗譜で。汗。

だからこの曲を聴いていると右手と左手がこう動いて、ここに「f フォルテ」があって、ここに「pピアノ」があってと譜面が浮かぶ。

受験の時は、パソコンのキーボードをたたくみたいに、ただ指の順番を覚えていただけで、音楽をしたわけではない。笑。

~~~~~~~~~~~~~~~~~

弦楽四重奏曲でもオーケストラの曲でも演奏した事がある曲は、その後CD等で聴くと違った感じ方をするものだ。だから色んな曲を弾いてみたい。

ギレリスの音はベートーヴェンに合うし、ベートーヴェン

ベートーヴェンという破壊的で先進的な人がいなかったらピアノの発達もなかったんでしょうね~。

ピアノソナタは当時のピアノの限界に挑戦しまくってたとか・・・

私は先日FCの方(パガニャーニャさん)に習っているヴァイオリンの譜面を見せていただきましたがさーーーっぱりわかりません!

二段、三段の楽譜は読めるのに、一段は読めません。

リストのパガニーニエチュードで確か一段の楽譜があったはずですが、訳わからんです。

鍵盤がないのにどうして位置がわかるのか、どでかいピアノと違い、あんな小さい木の箱?で出来ているのになんでホール中響くのか・・・弦楽器は謎だらけです。こんどらびお先生から講義してもらわなきゃ♪

音楽の歴史、楽器の構造の秘密、音大に行っていないので勉強したいことがたくさんです。

そして今度はらびおさんのピアノを聴けますよう♪

明日、東根ですよね?

聴きにいきます♪

春になったら(雪が溶けたら)ピアノが、家に来ます。楽しみです。

自分のやっていない楽器はすごいと思うのかもしれません。

講義が出来ますでしょうか?抗議がきそうです。

ただ自分の考えを軽い気持ちで書こうと思っているのですが、

知識をだらだらと偉そうに書いてしまっている文章は、後から顔から火が出ます。笑。自分で研究したわけでもないのに。

明日は、東根市でちょうどBeethovenの「運命」を演奏します。

久しぶりの佐藤寿一さんの指揮で演奏会です。