動画を作るにしても、BGEで使うキャラクターのモーションを

作るにしても、キャラクターにボーンを入れてペアレントをし

て、ウェイト調整をしないと動かないのですが、Blenderでは、

【 Rigft=> アーマチュアの位置の調整

=>自動ウェイト調整 】

の流れでリギングが終了するのですが、手作業でアーマチュ

アの追加とウェイトの調整も当たり前に行えます。

とりあえず、RIgifyを使い、自動ウェイト調整をした場合、

夜話買い物だと問題はないモノの、硬いものだと調整の方法

が異なるので、大なり小なり動かしながらウェイトの確認を

する必要が出てきます。

そのため、作業工程の初期段階だけ見てソレが可能という

間違いを鵜呑みにしているような事例を見かけるので当たり

前の作業のことでも書いておこうかなと。

まず、硬いものの場合、

【 関節部分も含めて形状の変形が発生してはならない 】

という条件があります。つまり、ロボットの体が人体の腕の関

節や筋肉のように曲がると質感や元の設定から崩壊するので、

全く使いモノになりません。そのため、そうならないようなウ

ェイトの調整をする必要があります。

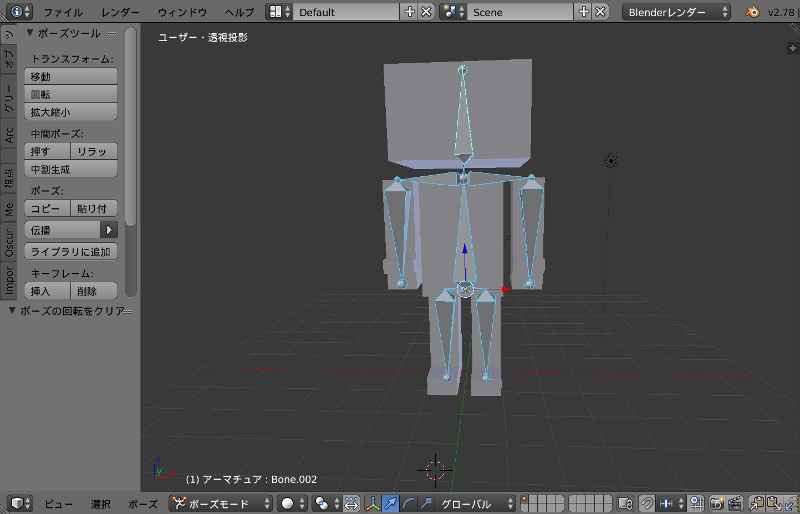

とりあえず、

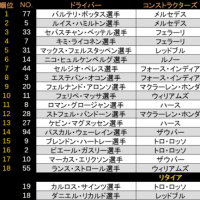

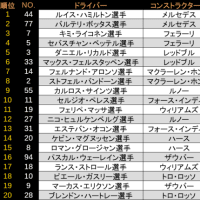

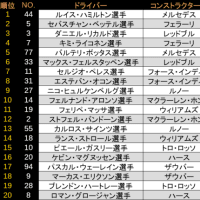

のような感じのものに、上のようなアーマチュアの構成を追加し、自動

ウェイト調整でペアレントしてみました、

自動ウェイト調整後には、ペアレントを行ったオブジェクトに自動で

ウェイトが当たり、アーマチュアの構成は制作時の階層構造が維持され、

ポーズモードではFKとして機能します。

とりあえず、FKですからそのままポー巣モードで動くわけですが、今

回の物体は、見ての通りエッジを出しているので、硬いモノを想定して

います。

しかし、この状態で、(..;)g化してみると、

のように形状我へKしてしまいました。自動ウェイト調整では、アーマチュア間

のウェイトをちゃんと指定して曲がる部分は親の影響を受け、接続部分では子の

影響を少なく指定し曲がるときに違和感がでないようにウェイトが当たります。

しかし、この設定は 【 調整を手付けで行うと大変な柔らかいモノ 】 を

前提としているので、堅いものだと最長せいが必要になります。

通常は、ここまで簡素だとボーンをセンタk好いてグループを作って頂点の

選択だけで終わる作業なので、コンストレイントの発生しない簡素な堅い物体

だと手作業でもあっという間に終わるような状態なんですが、自動ウェイト調

整を行った場合、

のようにウェイトガ当たっていない場所が存在しています。そのため、こうした

変形が発生したわけです。そこで

のように、腕のボーンのウェイトを調整し直します。しかし、前述のように

【 親のボーンの影響がある 】のでウェイトを見てみると

のように形状がゆがみます。全くウェイトガ当たってないボーンを選択すると影響がでていない

ので、上記のようになるのですが、親のボーンを見てみると

のようにウェイトガ当たっています。子のボーンのウェイトが消えてる部分を親

のボーンが補間だしてるようにウェイトガ当たってるのがわかると思います。つ

まり、通常の関節の設定はそうした指定になります。

とりあえず、このウェイトを消すと

のように、ゆがまなくなります。これとは別に、柔らかいものの場合は全く別で

のように、何体生物の足先にIKAを入れて動かす都下の場合だと、先端はの

ような感じになり、中間のボーンは

のような感じになります。つまり、関節部分はウェイトガ親と子のアーマチュアでウェイト

を半分づつ分けてるような状態になっています。そのため、関節の無期があるモノとそうで

ないものでウェイトの宛方は違いますし、影響のさせ過多で降るまいが変わるので、硬い物

と柔らかい物ではウェイトの宛方が異なるわけです。当然、こうした内容は、利具の構成が

複雑になるほどにウェイトの調整の仕方が変わるのでフェイシャルリグのようにボーン数が

とてつもないモノだとギグを作る事もそうですが、それ以上にウェイト調整の作業で相当す

さまじい状態になります。

現在のゲーム要のキャラクターのフェイシャルのボーンというのは、100本以上入ってる

のがあるので、その文ウェイト調整による正確な振る舞いをするような調子絵が必要である

という話になります。

とりあえず、Rigfを使うとしても、自動ウェイト調整をするにしても、ボーンの配置の仕方

とウェイトの当たり方で振る舞いが相当変わってくるので、Rigfyだと正確なボーン野市調整が

必要になり、パーツの欠損が発生せず、形状にまともに利具が(・.・)多尊し手も振るまいが怪

しい場合、ウェイトペイントでグループを確認してそれでどうなっているのか確認する必要が

でてきます。そのため、作るもので設定が変わってくるので何でもかんでも同じというわけに

はいかないわけです。

また、今回は、意図的にボーンの本数が異なり軟体と硬質なモノという対比をしましたが、

ボーンの本数も異なりますが、ウェイトも全く違っているのが確認できたと思いますが、ボー

ンというのは、その名の通り、【 骨格 】ですから、Rigfyのように人体ベースのものの場

合、骨格が異なる生物二は使えないので、節足動物を動かす場合だと、新規にリグを作る必

要があるわけです。

そのため、Rigfyや自動ウェイト調整などの便利な機能はありますが、構造物やそのオブ

ジェクトの楮雨でリグを新規に作る必要があったり、ウェイトの最長せいがでることがあ

るわけです。そのため、昨日でソレがあるモノの節足動物やな軟体動物では対応できない

ので、結果的に当たり前のボーン配置とウェイト調整の方法を知らないとムリが来ます。

基本的に、今回やってるのは、簡素なIKと単あるFKなのでモーションを(作りにくい状態

のソレなんですが、ボーンの構成でいうと、BGEの剛体関節や剛体コンストレイントなどを

用いた引力に引かれてものが地面に設置する仕様(髪の毛のオサゲやスカートなどで使われ

ている)などもあるので、結果的に衣装を作るとボーンの数というのはキャラクターモデル

の衣装なしの状態よりも多くなります。祖したことから、結果的にRIGfyだけでどうにかな

るわけではないと言えますし、モデルに必要なボーンの構成を当たり前に設定するわけです。

キャラクターのセットアップだと、モデル他ちゃんとしていて、リグ入れてウェイト調

整ができれば動きの部分は大丈夫なんですが、フェイシャルアニメーションとなると、フ

ェイシャルリグをものすごい本数入れてウェイト調整をするか、もしくは、シェイプキー

を使うことになるので、kろえも生物がクリーチャーのような生物の構造が自然の生物や

人体から遠い構造のモノになるとフェイシャルも含めてリグのこう像が変わってきます。

そのため、フェイシャル部分もRigfyで大丈夫なものと層でないモノがあるわけです。

基本的に、堅いモノの場合、ウェイト調整ではなく頂点グループ指定をする感じで、

柔らかいものの場合だと、ボーンの動きをウェイトで調整する状態になります。