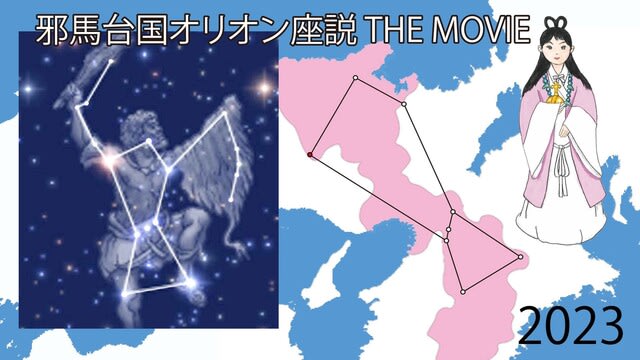

Saburou Uemori かごめかごめの真実とは

魏志倭人伝に記載されている情報をもとに境界国をなぞると、邪馬壹国(しゃもいっこく)は丹後半島を含む兵庫県但馬、丹後、丹波地方から摂津、大和へとつながった国土であり、行政府の首都が纒向(奈良)であり、女王卑弥呼が住む聖地は、兵庫県の中央に位置する、播磨風土記で表記される埴岡の里、現在の兵庫県神崎郡神河町と朝来市生野町にまたがる地域で、居城は栗である。

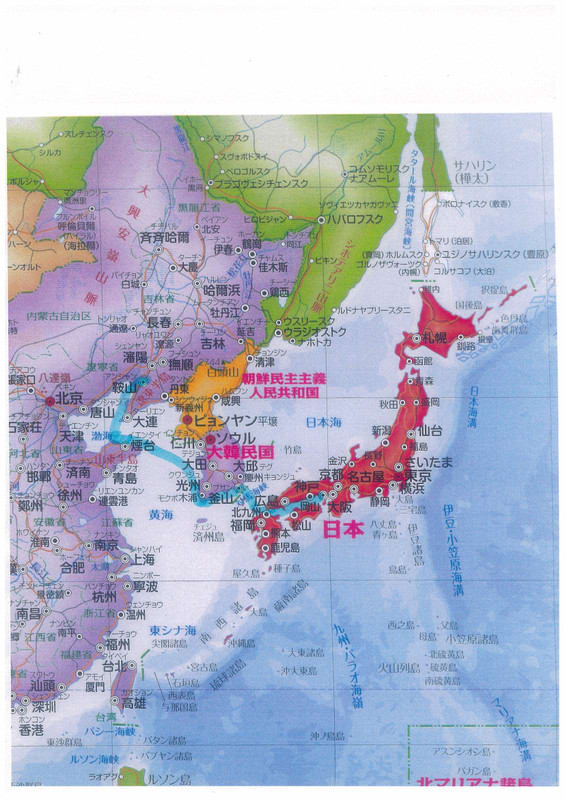

邪馬壹国の女王卑弥呼が居た埴岡の里(兵庫県生野、神河町)・栗への朝見ルートは、高句麗、現在の中国遼寧省鞍山市の道教の故郷、千山から8福神の故郷、蓬莱(山)を経由して朝鮮半島に沿いながら現在の釜山あたりから対馬、壱岐、を経由して呼子(佐賀県)に宝船を呼び込みます。ここまでは8福神で来ますが、お一人の神様は、7福神を呼子に降ろして定期航路を帰ります。降ろされた7福神は、陸路、福吉 福岡 そして福津まで宝物を運んで行きます。 福津からは7福神が物部氏の宝船に乗せられて関門海峡を南下して宇佐八幡の神様にご挨拶して、それから瀬戸内へ入り、中国山脈の南を行って福山の大門 まで20日を要して到着します。ここからさらに10日かかってたどり着く所が福の神えびす様の総本社 がある西宮です。ここで検品を済ませ、三つの御竜車に宝物を乗せて、宝塚を通り、三田、篠山、春日を経て福知山に着き、粟鹿を通って南下し、シオン(聖地)と呼ばれていたイヤ(生野)へとやってきて最終地点である栗(神河町)へとたどり着きますが、ここが女王卑弥呼の居城でした。西宮からここまで陸路1ヶ月を要した。

女王卑弥呼への朝見ルートは地名に福の一文字が残る、福の神のルートである。

そして卑弥呼のお墓は、779mの山頂にあった。

邪馬壹国の国土図と呼子(佐賀県)からの女王卑弥呼の居城までの道程図

邪馬壹国の国土図と呼子(佐賀県)からの女王卑弥呼の居城までの道程図

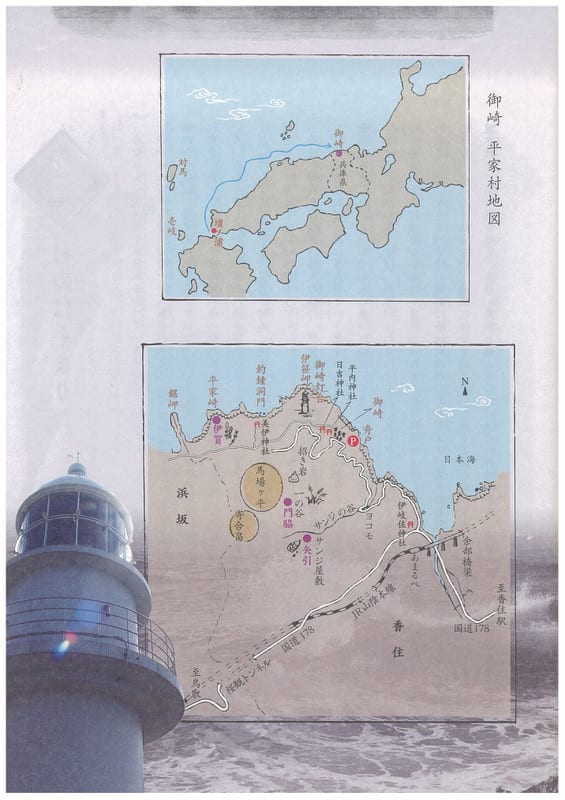

高句麗にあった千山から、千ヶ峰の麓の卑弥呼の居城への上陸地点までの海路図

高句麗にあった千山から、千ヶ峰の麓の卑弥呼の居城への上陸地点までの海路図

女王卑弥呼の居城が、埴岡の里の栗である証。

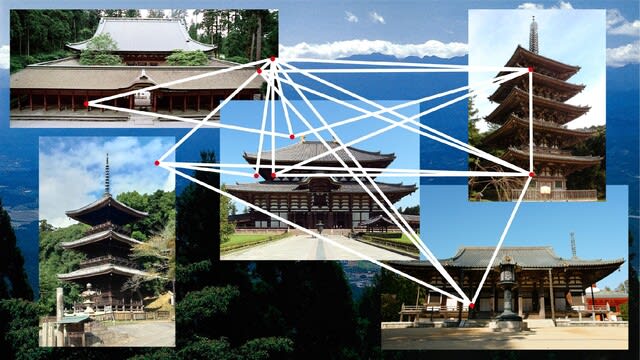

グーグルマップの3Dで、旧約聖書にある生命の樹(カバラ)の法則に則り発見された、八幡山を中心に半径10km内に山を使って造形された壮大な地上絵群との位置関係図

グーグルマップの3Dで、旧約聖書にある生命の樹(カバラ)の法則に則り発見された、八幡山を中心に半径10km内に山を使って造形された壮大な地上絵群との位置関係図

1・・八幡山(カゴメ紋の中心点) 2・・卑弥呼の墓 3・・男性シンボル 4・・女性シンボル 5・・鳥 6・・鳥 7・・亀 8・・奴婢 9・・大亀

10・・龍(玄武) 11・・

A ・・絶峯御林(イエス・キリストを祀った地下神殿)

B ・・古城山御林(モーゼを祀った地下神殿)

C ・・生野に残る古地図の二つの御林と、卑弥呼の墓を教える三角形が交わった点

D、E、F ・・ 人工的ポイントの山

12 13 ・・メノラー(神の木)

14 ・・ ひょうたん

・・・

1 八幡山

2 卑弥呼の墓

10 龍(玄武)

(なかて)という。七万戸ばかりである。

(なかて)という。七万戸ばかりである。

ここをクリック

ここをクリック