和気町の民話(「ふるさと和気-民話編-」(編集:和気町文化財保護委員会、平成13年3月))から、もう一つ。

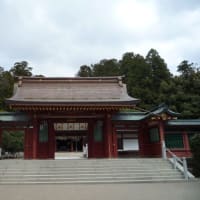

「長田神社」(和気町)の由来について、次のような2つの話が伝えられている。

①今の「長田神社」のすぐ下に、昔、杉の大木があって、あるときそれに御幣が掛かっていた。里人たちがお伺いを立てると、「われこそは大三島の大山祇神社の祭神、大山祇命である。」とのこと。里人たちは、御幣を三方に載せて山に運び、丁重に祀った。これが「長田神社」の由来だという。

②昔、友安(ともやす)という人の夢に神様が出てきて「わしを青山城の下のちょっと出たところに祀ってくれぇ。」と言った。あくる日、行ってみると、二本松というところの木の枝に御幣が掛かっていた。その御幣を持ってきて祀ったのが、「長田神社」であるという。昔は2本の松があったのだろうが、今はなく、渋柿の木が1本ある。祭りの時にはこの柿の実を「長田神社」に一番に供えるのだという。

①の「大三島の大山祇神社」といえば、式内社(名神大)・伊予国一宮「大山祇神社」。伊予国から海を越えて、大山祇神を祀る人々がここまで来ていたのだろう。ただし、「長田神社」の今の祭神は大山祇神ではない。

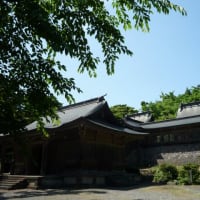

②「二本松」という場所は、「おばなというところの下の川のへりにあって、馬場よりは西の方向にあたる。」と説明されているが、これで地元の方にはわかるのだろうか。話の中の「今」と言うのも、昭和46年(1971年)のことなので、渋柿の木が現在もあるのか、よくわからなかった(写真は参考:「長田神社」の近くにある畑の中の柿)。ところで、「(日笠)青山城」が築かれたのは戦国時代末期といわれており、この民話の神社由来を信じれば、「長田神社」の創建はそれ以後になるが・・・。この民話の意味はどういうことなのだろうか。

ふーむ(風夢)さんのHP「落穂ひろい」から(日笠青山城):

http://homepage2.nifty.com/OTIBO_PAGE/oshiro/bizen/wake/aoyama.htm

「長田神社」(和気町)の由来について、次のような2つの話が伝えられている。

①今の「長田神社」のすぐ下に、昔、杉の大木があって、あるときそれに御幣が掛かっていた。里人たちがお伺いを立てると、「われこそは大三島の大山祇神社の祭神、大山祇命である。」とのこと。里人たちは、御幣を三方に載せて山に運び、丁重に祀った。これが「長田神社」の由来だという。

②昔、友安(ともやす)という人の夢に神様が出てきて「わしを青山城の下のちょっと出たところに祀ってくれぇ。」と言った。あくる日、行ってみると、二本松というところの木の枝に御幣が掛かっていた。その御幣を持ってきて祀ったのが、「長田神社」であるという。昔は2本の松があったのだろうが、今はなく、渋柿の木が1本ある。祭りの時にはこの柿の実を「長田神社」に一番に供えるのだという。

①の「大三島の大山祇神社」といえば、式内社(名神大)・伊予国一宮「大山祇神社」。伊予国から海を越えて、大山祇神を祀る人々がここまで来ていたのだろう。ただし、「長田神社」の今の祭神は大山祇神ではない。

②「二本松」という場所は、「おばなというところの下の川のへりにあって、馬場よりは西の方向にあたる。」と説明されているが、これで地元の方にはわかるのだろうか。話の中の「今」と言うのも、昭和46年(1971年)のことなので、渋柿の木が現在もあるのか、よくわからなかった(写真は参考:「長田神社」の近くにある畑の中の柿)。ところで、「(日笠)青山城」が築かれたのは戦国時代末期といわれており、この民話の神社由来を信じれば、「長田神社」の創建はそれ以後になるが・・・。この民話の意味はどういうことなのだろうか。

ふーむ(風夢)さんのHP「落穂ひろい」から(日笠青山城):

http://homepage2.nifty.com/OTIBO_PAGE/oshiro/bizen/wake/aoyama.htm

この表現は後世の人が現社叢の位置を説明する為に用いたものであると捉えることもできる。

◎尾鼻(おばな)の下の川のへりにある二本松に金の御幣が掛かっていた。

「二本松」とは長田神社の石段を背に立つと右前方にせり出した尾根(ここを尾鼻という)の下に川があり、辺に松の木が二本あったが現在は無く柿木がありました。

◎長田神社のお祭りには、友安さんが一番に行かなければ祭りが始まらない。

古備前の刀工に友安の名があり、この地区に刀鍛冶が住んでいたとの言い伝えが残る。刀工友安の子孫が友安さんと考えられる(数年前まで、この地区に友安さんと云う方が住んでいらっしゃいました)しかし、友安の祖父である実成でさえ天暦(974年頃)と云われており、長田神社(長田大明神)は延喜式神名帳(延長5[927]年)にも名が記される古い神社で、つじつまがあわない。

この事について二つの理由が考えられる。

1.友安さんではなくて、正確には友安さんの先祖が夢を見た。

2.御祭神が変わった?

長田神社(長田大明神)の御祭神は本来「事代主神」であるが、現在は「天照大神」「応神天皇」「春日大社」との記録が見られる。また、古来八幡宮との記録もある。歴史の中で御祭神が複数あり、件の「金の御幣」はどの御祭神なのであろうか?この辺りに由来の根拠が隠されているのかも知れません。

「長田神社」の現在の鎮座地は、日当たりも良く、背後に山を控え、森もある、という絶好の場所か、と思います。しかし、この山にはかつて「日笠青山城」が築かれたので、当神社も元は山上にあったのが、里に下ろされたのかもしれません。

「友安」さんが最近まで住んでおられたとすると、神社の鎮座の由来ではなく、「宮座」の由来かもしれません(2008年11月11日記事)。