備前国内神名帳に載る「稲都神社」(旧邑久郡)は、現存しない。

例えば、同じ旧邑久郡の「品治神社」は、同名の神社が鳥取市にある。鳥取市の「品治神社」はスサノオ系の神社であるようで、備前国の「品治神社」も出雲とのつながりが考えられる。しかし、「稲都神社」はインターネットで検索しても全くヒットしない。

その代わり、岡山県神社庁のHPで、いくつか同じような記事にぶつかる。それは、「旧山手村早稲田休所付近(現在の山手半田の小高い所)に鎮座していた稲都神社を宝亀2年(771年)に五ヵ所に分社した」という記述である。その5つの分社の1つが「百枝八幡宮」で、「稲都神社」の項(2008年6月7日記事)に書いた。岡山県神社庁のHPによれば、「百枝八幡宮」はもともと高倉下命(尾張連の祖)を祀っていたが、「稲都神社」が分社されたときに八幡神を祀り、尾張の地の総氏神としたということのようである。しかし、それはつまり、稲都明神(HPでは稲戸明神)=八幡神ということなのか?そして、5つに分社されたのに、なぜ「百枝八幡宮」のみが「稲都神社」の後身なのか。

ところで、「邑久郡誌第二編」(昭和48年10月)によれば、当神社の項に、「往古早稲田に座す稲都にて5社あり、中古宝亀2年9月5箇所へ遷座す、祭神天照大神・月読命・稲田姫命。王金明徳阿字八幡宮邑久村真徳八幡山へ遷座、加茂大明神邑久村字天皇山へ遷座、海金百枝松八幡尾張村へ遷座、貴船大明神山田庄村へ、稲都神社は高砂山へ遷座。明治30年(1897年)当社旧号稲都神社御復号請願せしことあり。」(読みやすいように一部修正)とあるが、出典は「古記」としか記されていない。

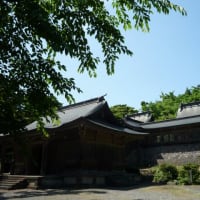

写真上:百枝八幡宮の境内末社の乾角神社。高倉下命(尾張連の祖)を祀る。あるいは、これが「稲都神社」か。

写真下:山手半田付近?。左が貴船山系、右が高砂山系。後で確認したら「休所」というのは、画面の右端あたりのようだ。ところで、「半田」という地名は「ハタ」であって、秦氏と関係がある・・・?

例えば、同じ旧邑久郡の「品治神社」は、同名の神社が鳥取市にある。鳥取市の「品治神社」はスサノオ系の神社であるようで、備前国の「品治神社」も出雲とのつながりが考えられる。しかし、「稲都神社」はインターネットで検索しても全くヒットしない。

その代わり、岡山県神社庁のHPで、いくつか同じような記事にぶつかる。それは、「旧山手村早稲田休所付近(現在の山手半田の小高い所)に鎮座していた稲都神社を宝亀2年(771年)に五ヵ所に分社した」という記述である。その5つの分社の1つが「百枝八幡宮」で、「稲都神社」の項(2008年6月7日記事)に書いた。岡山県神社庁のHPによれば、「百枝八幡宮」はもともと高倉下命(尾張連の祖)を祀っていたが、「稲都神社」が分社されたときに八幡神を祀り、尾張の地の総氏神としたということのようである。しかし、それはつまり、稲都明神(HPでは稲戸明神)=八幡神ということなのか?そして、5つに分社されたのに、なぜ「百枝八幡宮」のみが「稲都神社」の後身なのか。

ところで、「邑久郡誌第二編」(昭和48年10月)によれば、当神社の項に、「往古早稲田に座す稲都にて5社あり、中古宝亀2年9月5箇所へ遷座す、祭神天照大神・月読命・稲田姫命。王金明徳阿字八幡宮邑久村真徳八幡山へ遷座、加茂大明神邑久村字天皇山へ遷座、海金百枝松八幡尾張村へ遷座、貴船大明神山田庄村へ、稲都神社は高砂山へ遷座。明治30年(1897年)当社旧号稲都神社御復号請願せしことあり。」(読みやすいように一部修正)とあるが、出典は「古記」としか記されていない。

写真上:百枝八幡宮の境内末社の乾角神社。高倉下命(尾張連の祖)を祀る。あるいは、これが「稲都神社」か。

写真下:山手半田付近?。左が貴船山系、右が高砂山系。後で確認したら「休所」というのは、画面の右端あたりのようだ。ところで、「半田」という地名は「ハタ」であって、秦氏と関係がある・・・?